サッカーのブラジル選手に学ぶ、喧嘩を仲裁する方法とは

サッカーのワールドカップの試合、ブラジル対日本の試合を訪問レッスン中に子供たちが観戦していました。

ブラジルの選手たちの様子がネットニュースでも上がっているのを見ましたが、私が食いついたのはブラジル選手たちのある写真です。

それは練習中にチーム内で喧嘩が始まったというニュースの写真でした。

こちらがそのニュース記事です。

リンク→ブラジル 練習中に“大ゲンカ” 日本戦先発濃厚のネイマールが仲裁、本気度の表れか?

写真の転載ができなかったのでニュース全体を転用させていただきました。

数名の選手がもみ合うように一枚の写真に写っています。

記事にあるとおり、練習が真剣化して喧嘩となり、ネイマール選手が仲裁に入っているという状態の写真です。

写真を一見してみたところ、ネイマール選手が仲裁に入っているとわかるのは、全体的な印象というわけではないのは報道記事ですから当たり前のことです。

写真では、ネイマール選手は興奮してもみ合いになている選手のある身体の一部に手を乗せていることがわかります。

首の後ろ当たりに手を乗せています。

ネイマール選手は興奮している選手を落ち着かせるための方法として首の後ろ部分に手を置いています。

もう少しいうなら、ただ触っているために置いているというよりも、少し強く圧をかけておいているのだと想像します。

なぜなら、犬の同じ場所を抑えることで犬を落ち着かせることができるからです。

犬の首の後ろの部位にアクセスすると落ち着きを取り戻す

人間の身体的な部位としてはいろんな表現がある場所ですが、犬については犬の「襟(えり)」と説明しています。

犬の首の後ろの襟部分を持つことで犬を落ち着かせることができます。

あえて襟(えり)といっているのは、襟はカラーともいいます。

首輪のことを英語ではカラーといいます。

首だと英語ではネックですが、首輪ではカラーです。

首というよりもむしろ襟といった方が首輪の用途を示しているはずなのです。

だから、犬を落ち着かせる身体の部位は襟(えり)です。

犬の襟部をもってキープする、同じことを首輪の後ろをしっかりと持つことで実現することができます。

犬を落ち着かせる方法としてレッスンの中でも取り入れています。

犬を落ち着かせるカラーを持つ方法もすぐに試さない方が良い理由

ここまで読まれて、犬の首の後ろのえり部分に手を当てると犬が落ち着けるのか、そう思って早速やろうと思うならちょっと待って下さい。

もし今あなたの犬が飼い主や人に対してかみついてくるような状態になっていたとしたら、犬のえり部分を掴もうとしたら間違いなく反撃をくらってしまいます。

犬にとって、いやすべての動物にとって、首の後ろの部位を掴まれるというのは圧倒的に相手が自分よりも優位であるということの証拠です。

全く逆のことをいうと、喧嘩や対立の関係がある場合でも、相手の襟部に対して攻撃をしかけるという方法もあるからです。

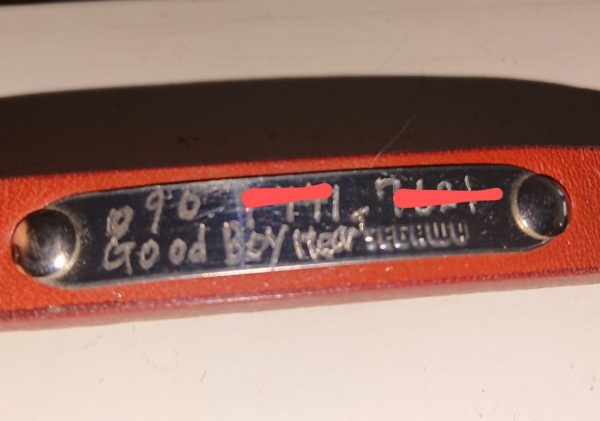

次の写真を見て下さい。

これはクラスの中で対面の練習をしているときに撮影したものです。

写真では、ミックス犬が柴犬の首の後ろの部位に自分の顎を乗せるという行動をしています。

注※ オンリードをつけて犬同士を対面させるには一定のルールが必要です。写真はクラス中に規則的に対面をさせています。日常ではリードがついているときの知らない犬との対面は避けましょう。

ミックスのオス犬は、同年齢に近いオスの柴犬に対して、牽制的に自分の強さをアピールする行動をしています。

柴犬の方も相手が近づいてきたのに対して応戦しようとする構えを見せたため、ミックスが先に首の後ろをとった形になりました。

このあとミックス犬の方から離れていきます。

完全に喧嘩を売るなら牙をあてることができるこの状況で、顎だけを当てて牽制をする。

同じ首の後ろにアクセスするといっても、これは落ち着かせ行動でないことはわかりますね。

犬の襟に対して落ち着かせを発揮するために必要なこととは

では、どうやったらネイマール選手のやったように首の後部に手を置いて落ち着かせを図ることができるのでしょうか?

落ち着けと言われている選手の立場にたって考えれば答えは簡単です。

自分の首に手を当てている人が、自分にとって尊敬すべき人であり自分よりも力があると認めた場合には、落ち着かせのコミュニケーションを受け取ることができるということです。

同じことを自分よりも弱く年齢も低い選手がやったとしても効果がないばかりか、喧嘩がエキサイトしてしまいます。

犬を落ち着かせたいと思うなら、落ち着かせ行動をする前にまず犬に対して自分の強さを伝えることの方が重要なのです。

それは、犬を叱ったりほめたりすることでも、食べ物を与えることでも、犬をたたくことでもありません。

犬に向き合って練習し、犬とともに毎日散歩にしっかりと出て朝活、夕活をして、今日も一日お疲れ様でしたと言い合えるような活力ある生活をすることが大切です。

良い上司や先輩がいれば安心して活動できる、それが犬の群れとしての安定した行動を引き出すコツです。

サッカーの試合を見る時間的余裕はありませんでしたが、サッカーを見る機会のない私でもこの写真のネイマール選手の落ち着かせ行動をみただけで、この選手がすばらしい選手であることを知ることができました。

犬と人は異なる動物ですがコミュニケーションの方法はいろんなところで似ていることもあるので不思議です。

グッドボーイハートにもネイマール選手が生まれるといいな