今年もオポディがやってきます。

オポディとは12月に他界した犬のオポをしのびながら一年を締めくくる会として始まったのですが、その後、一年をグッドボーイハートで学ぶみなさんと共に語り合う会と変化し、毎年開催しているものです。

12月21日 日曜日

10時~ オポディトレッキング→通常のグループトレッキングなのでお気軽にご参加下さい。※要予約

12時~ オポの会 →昼食をいただきながらみなさんと思い出を語り夢を語る会です。

お弁当を準備しています。今年は豚汁の差し入れもあると聞いていますのでご予約の際にご参加人数を教えて下さい。

お土産用に特製の人間用のオヤツ(こちらも生徒さんの手作り)もお願いしています。昨年とても好評をいただいたので、是非にとお願いしたものです。どちらもお楽しみに。

犬の10年はあっという間です。犬にとっては今が一番大切だということも言うまでもありません。しかし人間である私達としては、過去を振り返ってこんなこともあったなと笑って思い出す時間もたまには大切な時間です。

昨年は私がたくさんの夢を語り(いつも夢溢れてばかりですが…)みなさんを驚かせました。今年はみなさんからいろんな夢を語っていただきたいと思います。

グッドボーイハートは人と犬が共に成長して調和することを目指すドッグトレーニング・ヒーリングスクールです。

オポディトレッキング&オポの会開催のお知らせ

野生動物との戦いは里山生活の日常のこと【イノシシ編】

最近のオポハウスの話題は「イノシシ来訪」につきます。

イノシシが来るようになったのは約二週間前からでした。朝起きて広場に出ようとしたときに、広場横の紫陽花の道が破壊されているのを見たのです。

紫陽花の道は、四年前に生徒さんたちが育てて下さった紫陽花を植えた道でトレッキングコースで最初に歩く細い道です。ちょうどオポハウスの前を通るように道が続いています。か弱い斜面だったので紫陽花を植えて斜面の崩れを止めようと思い皆さんに手伝っていただいて作りました。

その大切な皆でつくった紫陽花の道に並べた土嚢袋がみな落とされて紫陽花の上に乗っているのを見て泣きそうになるほど悲しい気持ちになり、またこんなひどいことをする猪に怒りがわいてきました。

あの線状降水帯がきて被災したのが四年前ですが、それ以降はあまりイノシシが家に近づくことはなかったのに、なぜか今年は餌場として降りてくるイノシシが出てきたのです。ヤギを飼い始めたのも同じ時期だったので、ヤギが来てから猪がほとんどくることがなかったと安心していたのですが、ヤギの存在にイノシシの方が慣れてきたということかもしれません。

最初は壊された土嚢袋を積み直したり、その脇を石やレンガで固め簡単な柵を置いてみたりしましたが、同じようなことが一日置きに続いて起こりました。そして次第に少しずつ家に近づいて来ていたのですが、昨日ついに花壇のところまで猪に荒らされてしまいました。しかも、ちょっとだけ黄色のチェーンゲートをくぐって家の方にも入って来ていたのです。

イノシシに荒らされた花壇

花壇は生徒さんたちが少しずつ作って下さっていてとても素敵な花壇になっていたので本当に悔しくてたまりませんでした。イノシシを退治するまでの間だけ、花壇ガードを設置しました。

イノシシ対策で網を設置した花壇

まだやられていないハーブ園の方にもガードを作りました。

さらに、イノシシが降りて来る山側にもガードを付けておきました。こうしたガード作りはこれまでに何回もやってきたことなのでわりと根気強くできるようになりました。小さなことですが里山暮らしで身に着けたことです。都会のようにガードの強い環境ではない里山だからこそ起こりうる動物たちとの戦いのひとつです。

今回はイノシシの来ている場所が家のすぐ横なので、夜布団に入るときには今日もイノシシが来るのではないかと警戒しながら寝るようになりました。昨晩も寝るときに警戒モードで眠りにつきました。なにか、外の自動ライトが点灯した感じがしてダンナくんを起こすベルを2回鳴らしたのですが(このベルについては後ほど説明)ベルは鳴らずにそのまま寝てしまいました。ですが朝起きるとベルは別の場所にありました。夢を見ていたのです。

実は数日前に同じようなことが現実に起こりました。その夜もイノシシのことを考えながら床に着きました。夜中にジェイの気配で目が覚めました。普段なら起きても私の寝ているベッド側に顔を突き出すことすらしないジェイが、珍しくこのときは私の顔面近くまで顔を寄せていたのです。

何時だろうと時計を見ると3時19分、その時、外の点灯ライトが数回点滅したのです。ジェイは小さく鼻を鳴らして部屋の中を動いています。下痢などの時に外に出ることを要求することもあるのですが、このときは違うと思ったのです。ライトの点滅ならイノシシだと。そしてダンナくん緊急呼び出しのベルを3回押したのですがダンナくんが起きる感じはありませんでした。

私も一人で出ていくのには少し躊躇してしまい、ジェイにベッドに戻るように伝えるとジェイはベッドに戻りました。そしてそのまま息をこらして外の様子を伺っていると、やはりジェイがウーと唸っているのです。家に危険が迫っていることを伝えているのだということがわかりました。

朝起きて一部始終をダンナくんに伝えると、はじめはベルは鳴っていないと言い張ったダンナくんでしたが、数回のテストのあと「音を大きくしたから今度は大丈夫」といって呼び鈴に気が付かずに爆睡していたことを認めたようです。

朝確認するとイノシシが荒らしていた場所はちょうど私の部屋に一番近い場所でした。それでジェイも気が付いて侵入者接近を教えてくれたようで、そのことはとても嬉しく思いました。

ですが、ジェイのセンサーもイノシシが通行するくらいでは発揮しないようで、その後はジェイのお知らせもなく、私達も爆睡状態でイノシシの通行を許可し続けている状態です。

ちなみに敵は中型のイノシシ一頭でした。イノシシの通行する場所に暗視カメラを設置してその正体を確認しています。今後は猟師の免許ももち罠も持っているダンナくんがイノシシ猟に取り組む決意を見せていますので期待しています。

クマの問題も大きな問題ですが、野生動物が人を全く恐れなくなるというのはやはり今後もっと違う形の問題に発展しそうです。アフリカなどに旅行に行くと野生動物たちが人を恐れずに行動しているのを和やかにまた気持ちよく感じるということはあると思います。しかし、クマやイノシシが人里に下りてきて土地を荒らすという問題はまた全く別の問題なのです。

もっともっと深く考えていきこの問題を少しでも解決へと向かうために私にできることをと考えた結果、山の手入れに時間を割くことにしました。うっそうとした山に光が入る山となるように毎日少しでも、できることはできる限りという思いで荒れた山の手入れをしています。その山の手入れに犬達が寄り添ってくれると勇気百倍で頑張れます。

山の整備をするさゆちゃんと飼い主さんとジェイ

山の整備をするきいろちゃんと飼い主さん

山の整備は来年の三月まで継続して行っています。やってみたいとか興味があるという方はぜひお手伝い下さい。私にとっては20年近く育てた山なので愛しい山です。我ながら素敵な山になったなと感慨深く山肌に接しています。その山をわが犬と歩く幸せをまた得たのですから、今年は張り切って山を手入れしてまいります。トレッキングしながら皆さんにもその変化を楽しんでいただきたいと思います。

イノシシのその後はまたご報告します。

・オマケ

最後に怪しげな「呼び出しベル」についての説明事項。先日、私が室内でダンナくんにヘルプのために名前を呼び続けていたのに隣室にいるダンナくんは全く応答がなく、預かりの小鉄くんが私の声でワンワンと吠え始めました。それでダンナくんが小鉄くんをトイレに出したりして、結局私の呼び声には気が付かなかったという事件がありました。この事件の翌日にダンナくんがアマゾンで購入したのが呼び出し用のベルです。これを鳴らしたら大丈夫だからと私の部屋に設置されました。設置後はじめての非常事態でもベルに反応しなかったためダンナくんのセンサーに対する信頼はだいぶ失われているのですが、ベル音量アップで信頼回復に努めているところです。

お休みの日に感じたこと、学んだこと。

もう数年前からダンナくんが要望していた「ダンナくんの帰郷」の願いを叶えるために、皆さまにご協力いただいて数日のお休みをいただくことができました。

ところが、休日を直前にしてダンナくんが左手を骨折するという事故が起きてしましました。そこでダンナくんは帰郷計画を断念して治療に専念することになりました。そして、私はそのお休み時間を犬のジェイと満喫することにしました。

犬のジェイと車でお出かけ練習

ジェイを連れて外出したことが全くなかったので、車での外出体験も練習をかねてしておこうと初日は佐世保のパールシーリゾートに出かけました。この日は夫婦で外出したこともありクレートを利用せずにバッグスペースにジェイを待機させる状態での移動を試しました。車での移動は訓練期間も含めて慣れているはずのジェイでしたが、左右に大きく揺れる山道には馴染みがないのと、今までなら車では人の足元に居場所を作っていたはずのジェイは足元の方に移動しようとするような行動も見られました。どんな行動にも経験や慣れという習慣性というのが影響されますから、ジェイの行動を見ていてそう感じたのです。クレートでの移動はできることを確認済みだったので、お休み期間をとおして、車ではバックスペースに待機させる練習を繰り返し、三回それを体験させるとやっと落ち着ていて過ごせるようになりました。大型犬なのですぐにクレートを準備できなくても車に待機することができるようになっている方が安心です。どのような練習も短い期間で繰り返し体験させる方が身に着きます。お休みが数日間続いたからこそできた移動の練習となりました。

パールシーリゾートは犬が歩けるスペースもあり少しだけ水遊びもできました。このすぐ近くにお住まいのグッドボーイハート生の情報では、夏場は犬もいっしょに泳ぐ練習をしていたそうです。“遊泳禁止”と書いてありましたが犬なら泳いでも良いらしいです。整備された公園でしたが水がとてもきれいで、こんなところで水泳教室ができたらすばらしいだろうなと想像しました。他にも散歩中の犬ちゃんがいましたしあくまでも公共の場なのでそこは配慮しながら、ですね。芝生は犬のトイレ禁止の看板もありました。自然公園とは違う空間を気を引き締めながら楽しみました。遊覧船の通過を見学して良い社会勉強となりました。

遊覧船が通過したあとに起きる波と風を感じて踏ん張るジェイ

ちなみにパールシーリゾート内にあるUMIAC(うみあっく)というお店は梅吉くんのご家族のお店です。アミアックにはモンベル、ノーフェイス、ニールズヤードといったお気に入りの製品が置いてありました。モンベルの青い笛を見て新しい企てを思いつきお土産といたしました。

くろやぎさんとしろやぎさんたち

お休みのほとんどはジェイと山羊たちと共に山で過ごしました。いつもは係留しているヤギのアールとゼットをできるだけフリー活動させてあげたくて、アールとゼットを12メートルの長さのリードでつなぎ、ある程度はフリーで活動できる状態にして見守りました。三頭が集まっているのはケンポナシの木の下です。ケンポナシはクロウメモドキ科ケンポナシ属の落葉樹木です。この季節にケンポナシの実がたくさん落ちているのですが、三頭ともこの実を競って食べています。熟すとナシのような香りと味がして人も食べることできます。ときどき食べてみますがものすごく美味しいというわけではないのですが、甘いので犬が好んで食べるのはわかるような気がします。

しかし、このケンポナシを山羊たちが食べるというのはどういう仕組みなのでしょうか。ヤギは栗の実も食べないし柿の実にもあまり関心を示しません。ヤギはケンポナシを食べるのだろうかとググってみると、なんと私自身が書いたブログやインスタグラムが出てくるだけで他の情報が見当たりません。特にゼットの方はかなり熱心にケンポナシを食べていました。ヤギのゼットと犬のジェイが同じ食べ物を競うように食べている風景を見ていると、普段には見られない同族感を感じました。

ヤギは 犬のジェイとヤギのゼット(中央)、アール(左端)

ケンポナシの効能について調べてみました。

果実は利尿,解毒作用があり,二日酔い,嘔吐,口渇のほか,大小便不利にも用いる.中国では幹の汁をわきがに外用する.樹皮の煎液は消化不良に服用,痔に外用する.葉も二日酔いに煎液を服用する.

太く肉質になった果柄は非常に甘い.(熊本大学薬学部薬用植物円植物データベースより引用)

ケンポナシはまっすぐいに育つ太い幹を持つ樹木なので家屋にも利用されていたようですがケンポナシの柱を使うと酒が水になるといった文章も見つかりました。うちは人も含めてお酒には縁のない暮らしですが解読作用もあるということですから、当面の間は食べて良しとすることにしました。

尾歩山のケンポナシは移転時の山の手入れの際に二本を植えていただいたという記録が残っています。しかし実際に尾歩山にあるケンポナシは5本くらいあります。モミジよりも早く成長して種を高く飛ばした結果、自生しながら増えていったようです。

ケンポナシの実は昨年も落ちていたのですが、山羊たちがこの実を食べていたかどうかをあまり覚えていません。昨年のこの時期はジェイ広場作り(当時は名前なしの広場)に没頭しており、山羊たちとゆっくりと散策する時間を持てていなかったのだろうと反省しました。

中央の木がケンポナシの木

山羊たちにフリータイムをと思ってじっとそばで様子を伺っていたのですが、ケンポナシを食べている時間が相当に長くかかっていたようでほとんど移動していませんでした。長いリードでつながれた二頭のヤギを山に放置したまま、ジェイと少しずつ移動をするとジェイがまた新しい雑草を夢中になって食べています。

画像検索しても植物の名前がわからず、はじめはイノコヅチかなと思ったのですがどうやらこれはイヌタデのようです。すごく巨大なのでイヌタデのように見えないのですが、山にある植物はオオバコであれミツバであれシロツメ草であれ、さらに植えていただいたオクラでさえ巨大化しているためイヌタデではないだろうかと予測を付けています。

イヌタデは人が食用とする山菜で薬効としては以下のようなものがあるそうです。

イヌタデの薬効には、胃炎や健胃作用、回虫駆除、利用作用、解熱作用、そしてマムシに咬まれた際の応急処置などがあります。(AIによる概要から引用)

マムシに咬まれた際の応急処置としては葉を絞って傷に塗るらしいのですが、覚えておきたいと思いました。

こうした薬効成分があることを知らずにイヌタデの葉をむしって食べるジェイを見ながら、人に近づきすぎた犬もまだ動物としてまだ忘れることのない情報や行動を持っているのだなとほっとします。

勉強も妄想も、どちらも楽しく

お昼は制作が途中になっているテラスで休憩を取りました。屋根ができあがっていないからこそ見ることのできる秋の絶景を楽しみました。

制作途中のテラスの上で休むジェイ

紅葉の始まる気配を感じられる秋の季節は、いつまでもこのままでいてほしいと思えるほどの有難い時間でした。

ゆっくりとした時間に読書も進みました。今読んでいる本は「風の谷という希望」という本です。みなさんにとてもおすすめしたい本なのですが、最後まで読み切ってからご案内します。もちろんすでに読んでいる方がいらっしゃいましたらぜひお声をかけて下さい。いっしょにワイワイとお話できることもまたグッドボーイハートならではの時間です。

そして最後には小さな喜びであるランチタイムの写真です。ランチとして準備したのは、広島の有名なパン屋さんのパンと、うちのニホンミツバチたちからいただいた蜂蜜の入ったヨーグルトにきなこと黒ゴマをまぜたもの、そして自慢のうちの水でいれたコーヒーです。私のこれからの新たな“夢”が実現するのかどうかがつまった写真です。この夢は本当に小さな夢で、本当に実現するのかみなさんもいっしょに楽しんでいただけたらと思います。オポディまでお待ちくださいね。

テラスでおうちカフェ

そんなこんなでお休みはあっという間に過ぎていきました。

ジェイと水入らずで過ごすゆるやかな時間を通していくつもの気づいたことがあります。解りやすい行動の変化としては、排泄の場所がいつもとは明らかに違ったことです。これは以前から状況に応じて多少の違いを見せていたので、ダンナくんの方も敏感に感じ取っていたようです。

お休みの日々のジェイの排尿と排便場所は大きく広がりました。普段、預かりの犬達がいる時、預かりの犬が落ち着かないとき、何か複数のクラスがあったり人の出入りが多いときは、ジェイが排泄をする場所が家からとても近い場所になります。もちろんテラスの上などではしないのですが、テラスの制作中に道具がテラス前のあちこちに置いていたときにも同じように排泄の場所が家の近くになりました。小さな環境の変化が、ジェイという犬には影響を与えていることがわかります。この変化は今後も続く可能性もあるし、ジェイの暮らしの中で今後は違う形へと変化する可能性もあるし、それも含めてジェイの変化として観察を続けていきたいと思います。

また次の解りやすい変化としては、被毛がとても柔らかくなったことです。普段はあまり大きなことに驚いたりせずに、預かりの犬が到着しても見に行こうとしたりしないし、性質的にはおっとりしているように感じられるジェイですが、実はとても繊細です。ダンナくんは「オレに似て繊細やな…」とよく口にしていますが、神経質ということではないのだけどなと私は黙って思っています。

自分の家に複数の犬が長い期間に渡り泊っているという特別な環境がジェイの暮らすオポハウスの仕事です。そういえば、私の母も父も同じような環境で育っています。母は旅館の娘だったので、自分の暮らす家にお客様が泊りに来るという生活でした。父の方は料亭の息子ですが、やはり自分の住まいにいつもお客様が来ている環境で育っています。そういう意味ではジェイも父は母と同じ旅館のコということになるでしょう。

ですが、ジェイは旅館に泊りに来る犬達と共に成長する機会も得ています。毎日みなと一緒というわけではありませんが、半分くらいの時間を広場に入って過ごしていますし、他の犬と過ごすことをジェイも拒否していません。今後もお預かりしている犬達との時間がジェイにとってもお泊りに来ている犬達にとっても楽しく有意義な時間となるように私達が管理するようにと勤めてまいります。

お休みがあるからこそメリハリもできます。今後もみなさんに思いっきり甘えながらお休みを確保させていただこうと思っています。どうぞ、宜しくお願いいたします。

生き物のラジオ番組“月下虫音(げっかちゅうね)”でグッドボーイハートの本が朗読されたこと

先日(10月22日)にラジオ放送局LOVE.FMの番組「月下虫音」で、グッドボーイハートの本の冒頭部分が朗読で紹介されました。

前日にこの番組のパーソナリティの太田こぞうさんから連絡を受けたので、ダンナくんにもそれを知らせ、私は福岡レッスンディだったので福岡でこぞうさんの声を聴いて癒され、ダンナくんは七山でありとあらゆる手をつくしたようで無事に放送を聴いたそうです。

数日後オポハウスに戻ると、ダンナくんのテンションが異常に上がっていました。ラジオ番組で「宮武佐千子先生の本が出版されました…」と流れたことだけで興奮してしたらしいのです。そして、私と太田こぞうさんの関係について、たくさんの質問を投げかけてきました。

ダンナくんは月下虫音を聴いたことがなかったそうですが、この番組はとても長く続いている素敵な番組です。生き物を愛するこぞうさんだからこその世界観があります。こぞうさんは虫のことならなんでも知っている虫博士で「虫ちゃん」という愛称もついているほどです。

そのこぞうさんはパーソナリティだけでなくテレビ番組のナレーターなどのお仕事もしていて、犬関係の知り合いを通してグッドボーイハートにやって来られました。当時はまだ博多駅南に学校がある時代で、通学という形で犬の行動学の座学を勉強しに来られていたのですが、ちょうどこぞうさんのクラスが終わるころに七山への移転が決まったため、こうぞうさんは私のこと、オポのこと、私達が七山に移転した経緯についてもよくご存じでした。また、移転に際しいろんな意見があった中で、私たちが山に移転することを喜んで下さった理解者のおひとりです。

こぞうさんの最後のクラスを移転したばかりのオポハウスで開催したのですが、この日に事件が起きて私が裏山で遭難してしまい、こぞうさんが山の中で竹を打って音を鳴らして私に戻るべき場所を示してくれたことなど、懐かしく思い出しています。この事件についてはまた、オポハウスの伝説としてじっくりとご紹介したいと思います。

おのこぞうさんも今は犬達との山暮らしが始まり、豊かで美しい時間を山の中で過ごしていらっしゃるようです。その過程についても大変な労力と時間を費やされただろうと想像できるため、よくぞここまで辿り着かれたなと感動しています。

グッドボーイハートという場を通してたくさんの人々との出会いがあり、どの出会いも大切で学びの深いものですが、こぞうさんは特に犬について深く語り合うことのできる貴重な友です。こぞうさんの自然と関わるセンスは特別なものなので、こぞうさんがどのように自然の中でそのセンスを使いまた磨いていくのかをラジオを通して聴けるのは有難いことです。

グッドボーイハートの本の朗読についてはこれからも時々やります、との連絡を受けています。私自身は自分の書いた本の粗ばかりが見えてしまい逃げ場があれば隠れたい気持ちでいっぱいになりましたが、普段から犬達に「逃げるな」と言っている立場上、逃げずに等身大の私を受け止めたいと思います。

月下虫音(げっかちゅうね)の番組情報

懐かしの場で興奮したのはジェイよりも私の方でした

やっと「Jの日」がやってきました。

「Jの日」とは、お預かり犬たちがいない上にレッスンにも出かけないし来客もない、簡単に言えば休日ということです。ジェイを2月に迎えて以来、計画していたJの日はいろんな理由で消えていってしまい、ジェイが家に来てから初めてのJの日を迎えることができました。

家でゆっくりと過ごすというプランもあったのですが、どうしてもジェイを連れていきたい場所があり、ダンナも一緒に出掛けました。

その場所とは、オポが若いころからお世話になっていた知人の住む川沿いの家で、都会に住んでいたオポのオアシスになっていました。当時はその先輩も犬と暮らしていて、山の中にある犬と暮らす生活が女性でも可能なのだと教えてくれたのはこの場と知人でした。

ジェイを連れていくと知人はすぐに渓谷の方に案内してくれました。

オポとなんども通って川登りをした場所を久しぶりに訪れたことで懐かしい気持ちがこみあげてしまい、草履を履いていたのに思わず岩の上に登ろうとして滑ってキャーという状態でなんとか手で着地をしたものの思いっきり腰をひねってしまいました。

あれから20年…なのですから転倒するのも当たり前です。自分の年齢も20歳重ねてきたことも全く忘れているほど時間というのはあっという間なのですね。

いつも自然の中で過ごしていて川にも慣れているジェイの方はあまり興奮した感じはなく、私やダンナが行く岩にはついてきました。今年はもう寒いので来年また川登りをしに来ようねと約束しました。

そして、もうひとつの思い出の場所にもジェイを連れていきました。この公園は七山地区の横にあるため池のある公園です。オポと七山に引っ越したときに、オポがプール替わりに利用していた場所です。

生徒さんたちともよくトレッキングコースとして利用していましたが、3年前に線状降水帯の被害があったことで道路の破損も見られたため出向くことがなくなっていました。

今回久しぶりに訪れたのですが、やはり公園は利用禁止になっており、ため池周辺の樹々も手入れがされないまま放置されていました。

しかし大きなため池は健在で、ジュンサイが群生していました。懐かしくなって近くまで降りていきました。ジェイが池に自分から入るかどうかを見守りましたが、足先を水に着ける程度の興味は示したものの私も入らないのですから入ろうとはしません。

特別怯えた感じもないのですが、あえて飛び込ませる理由もなかったのでしばらく散策して過ごしました。くんくんと水から漂う匂いを嗅ぎながら初めての自然の中へのお出かけを満喫してるように見えました。

オポハウスが最高にすばらしい場所なので出かける必要もないのですが、ジェイは車で出かけるときには少し興奮した感じで車に飛び乗り、小さな冒険を楽しんでいるように思えました。

また、機会を見つけてちょっとした冒険旅行にいこうと思います。

私の方は転落時に大きくひねった腰の痛みで、仕事に多少の影響を及ぼしていましたが、現在は快復に向かっています。あれから20年…をいろんな意味で胸に刻み「若くない、でもまだできる」と、引き続き満身創痍で挑みます。

動物と対話する人「ジェーン・グドール博士」が逝去

当ブログでもなんどか触れ、ホームページの私のプロフィール欄には尊敬する人としてご紹介しているジェーン・グドール博士が、10月1日に91歳で逝去されたとニュースを拝見しました。まずは、深くご冥福をお祈りするとともに、博士の動物に対する愛の深さに感謝いたします。

ジェーン・グドール博士についてあまりご存じない方も、チンパンジーが道具を使うことを初めて野生のフィールドで観察して発表した人だというと覚えのある方もいらっしゃるかもしれません。もしくは、黄色い枠の雑誌、ナショナルジオグラフィックの表紙で森の中を短パンで歩く、美しく若い女性の姿に覚えのある方がいるかもしれません。

1960年代という時代に、まだ動物の専門家でもない若い女性が単身でアフリカの野生動物の森の中に派遣されるという実話は、信じられないような話でしかありませんでした。

その上、その若き女性はチンパンジーをこよなく愛するばかりでなく、毎日森の中にひとりで出かけていって、人との接触が不可能な野生のチンパンジーと大変長い時間をかけて距離を縮めながら交流を深めていくという物語のような人生です。アフリカの森を全く知らない私もその光景を想像しながら、動物と人の豊かな関係の可能性についてワクワクと心を躍らせました。

ジェーン・グドール博士の繰り返し言う「Hope in action」は、私の中にも根付いています。どんなに素晴らしい考えやアイデア、どんなに美しい動物との関係性も、行動なくして実現することはありません。私の道に大きな力を与えて下さったジェーン・グドール博士に恥じぬよう、どんなに細い道でもどんなにゆっくりとした歩であっても歩き続けていきたいです。

以下のジェーン・グドール博士の活動についての文章は、ジェーン・グドール博士が設立したジェーン・グドール・インスティテュートから送信されたメールの中から抜粋させていただきました。

引用ここから

ジェーン・グドール博士について

1934年4月3日、英国ロンドン生まれ。26歳のときにアフリカの野生動物への情熱を胸にタンザニア・ ゴンベへ渡り、チンパンジーの野生研究を開始。彼らの生活に「 隣人」として入り込むアプローチは画期的でした。1960年の「 チンパンジーによる道具使用」の発見は世界を震撼させ、 人間と動物の関係を根本から見直すきっかけとなりました。

1977年にはジェーン・グドール・インスティテュートを設立し、 博士の研究と理念を世界に広げました。1991年には「ルーツ& シューツ」を創設し、75か国の若者が思いやりある市民・ リーダーとなることを後押ししています。 晩年も博士は年間約300日の講演活動を続け、 野生動物の危機や環境問題、そして希望の理由を語り続けました。

博士は国連平和大使であり、大英帝国勲章デイム司令官を授与されています。 直近では2025年、米国大統領自由勲章を受賞し、 科学と地球への尽力が改めて称えられました。

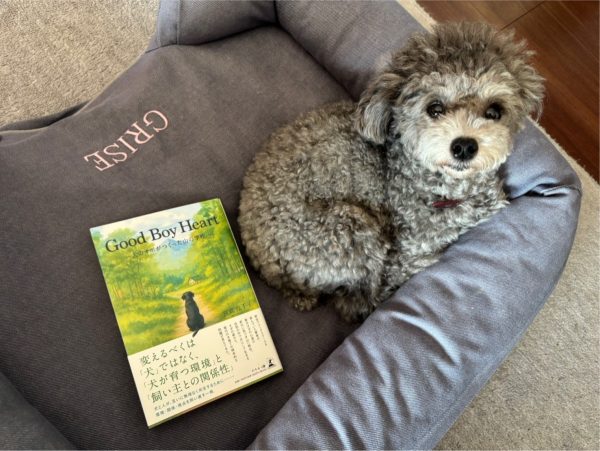

“Good Boy Heart”の本の制作秘話

ここ数日は、本をご購入下さったからからの連絡が相次いでいます。

本が今届きました、ネットで購入しました、天神のジュンク堂で購入しました、オポさんを思い出して読んでいます…など、楽しんでいただいているようで、写真を送って下さる方もいて感謝いたします。

合わせて同じようなご質問が多いので、本の制作秘話として少しだけ紹介させていただきます。

プロローグが“オポと卵”になった理由

プロローグとして“オポと卵”を取り上げることになったのは、編集者の方の提案でした。実は、私自身は当初の本の企画の段階では、オポにまつわるエッセイを全く入れるつもりはありませんでした。オポの行動に対して考えたり悩んだりする私のブログはとても個人的なものであり、本として掲載するにはあまりにもプライベートすぎると思っていたからです。

ところが、企画段階で数名のブログファンの方に、ブログ記事のベストテンをあげて下さいとお願いしたところ、この“オポと卵”を全員がトップに入れられました。

その他のオポの行動に関するブログ記事を強く押されたこともあり、一旦は私の方で判断せず、出版社の編集のプロにお任せしようと考えを改めました。それでオポに関するブログ記事をいくつか抜粋し、企画案の中に入れて提出したのです。

本を制作するにあたり指定された文字数にできるだけ近づけて提出した企画の内容はブログ記事を大きく分類した状態で提出しました。その中で、“オポと卵”をプロローグとしましょう、という提案があり、それを受け入れた形となりました。

タイトル“Good Boy Heart”について

本のタイトルが“Good Boy Heart”となったのも、実は出版社の方のご意見でした。本のタイトルが決まったのはかなり早い時期でした。出版を考えている段階で、最初にブログ記事を抜粋して出版社に送った際に、論評として送り返していただいたA4一枚の用紙がありました。自費出版とはいえ、出版することができるような内容なのかどうかを出版社である幻冬舎側が判断するという意味での評価です。この論評の仮題が『Good Boy Heart』となっていました。

その後、電話で出版するかどうかについて相談に応じていただいたときに、仮題として『Good Boy Heart』と付けられた意図について出版社の方にお尋ねしました。『Good Boy Heart』はスクールの名前なので、これをタイトルにすることを全く考えていなかったからです。私は皆さんが思っている印象と違って、結構内向的なので目立ちたくないという気持ちがすごく強かったことも躊躇した理由でした。

ところが、出版社のご担当者が「これはすごくいいです。本のタイトルもGood Boy Heartがいいと思います。これは、文章に書いてあることがすごく伝わってくる言葉です」と言われたのです。そこで、もう一度「何故ブログに書いてあることをわざわざ本にして出版しようと思ったのか」を自分に問うてみました。

思うままに書き連ねた結果、読みにくくなったブログ記事をもっとわかりやすい形にしたい、グッドボーイハートのホームページがもしなくなったとしても本なら自力で一人歩きを続けることができる、これまでに学びの機会を下さった皆様に何か形としてお礼がしたい、などが本にまとめる動機でした。

しかし、これもすべてGood Boy Heartという学び場があってこその過去の時間、今の時間、そして未来の時間なのだという気持ちに至り、アドバイスを受けてタイトルは『Good Boy Heart』に決まりました。

サブタイトル“犬のオポがつくった山の学校”について

サブタイトルは、企画編集の担当の方からいくつかの案が出されました。4つくらいの案をダンナくんと一緒に見て、読み上げて、なんとなく違うよねという同じ意見となりました。そこでダンナくんが言ったのが、「オポがつくった学校だからそのままでいいじゃないか。“オポがつくった学校”これでいい」と完結させたのです。

しかし、私としては「犬」と「山」の二つの言葉をタイトルかサブタイトルにどうしても入れたかったため、“犬のオポがつくった山の学校”となりました。ダンナくんとしては「サブタイトルは俺が決めた」と言っていますので、そういうことにしておきます。

帯の内容について

白い本の帯は、本にとってはサムネイル的な存在です。本を購入する際に帯の内容を参考にすることはよくあります。そのため帯の内容はダンナくんの手伝いを得てかなり検討したものです。当初、帯の内容は企画編集者から提案されたものがありました。やはりひとつではなく2つくらいの案が送られてきました。それをダンナくんとふたりで眺めて、何か違う、グッドボーイハートらしくないよね、という同意見となりました。

当初の帯面はとても親しみやすく優しい雰囲気の言葉で飾られていたのです。ふんわりと犬と暮らしている方が手に取りそうな、売れそうな感じの帯となっており、流石だなと思える内容でした。

しかし、その優しく甘い雰囲気があまりにも自分に合っておらず違和感を覚えました。なんか気持ち悪い感じがすると私が言うと、ダンナくんも「グッドボーイハートはこんなに甘ったるくないんや、こんなんじゃない!」と熱くなっていき、ふたりで作り替えた帯が現在の帯面です。

多分、企画編集者の方のご提案を受け入れた方が売れる本になったに違いないのですが、そもそもゆっくりと出会うべき人に出会えればいい本として考えていた自分としては今の帯が気に入っています。

そして、帯にオポの尻尾がかぶさっていることに気づいて下さった方もいらっしゃいます。これははじめ帯にはなく、帯がかぶるとオポの尻尾が途切れてしまうように見えていました、これは私として我慢ならず、イラストレーターの方に、帯を付けた状態でもオポの尻尾が見えるようにしていただいたのです。この変更提案が通ったときが一番ほっとしました。

表紙について

表紙はたくさんの方に褒めていただき、また喜んでいただけてホッとしています。表紙は本の洋服なのでどんなものが良いのだろうかとドキドキして作ったのですが、案外パンと出来上がったのです。ここではネタばらしをしませんので直接会ったときに聞いて下さい。また表紙にある著者名をもっと小さくしていただくようにお願いしたのですが、これ以上小さいと本として通らないからということで、それでもごねてなんと著者名の文字の太さを最大に細くしていただきました。

そんなことなら仮名でも出版できたのでそうすれば良かったのではないかというご意見もあるでしょうが、ペンネームでは真実が伝わらない気がして本名にいたしました。今までまとまりのない形でブログ記事を書いてきたのですから、今さらなのですが最後の悪あがきでした。

本の出版について相談したのが昨年の10月だったと思います。契約が11月で12月には初版の原稿制作に取り組んでいました。すでにブログにある文章ですが、約一年間をかけて本を作った中で学んだこともたくさんあります。

またこれから思い出しながら少しずつ紹介していきます。

グリーズちゃんから届いた写真

犬のジェイの初めての博多入りはカフェデビューでした

犬のジェイを今年の2月4日に家族として迎えたのですが、一緒に出掛ける機会がありませんでした。

うちは休業日がないし、さらにここが一番環境が良いのだから、ジェイのために出かける必要がないということもあります。最初に出かけたのは、予防接種のための動物病院の通院でした。

ですが、今回急な要件ができたため、お出かけ知らずのジェイと外出することになったのです。

生徒さんの経営するトリミングショップ“アンドパイン”さんが本日閉店することになり、「ジェイくんも一度連れてきてください!」のご要望にお応えすることになりました。

犬達のお世話もあるため閉店間際にお店に到着しましたが、大型犬のジェイを快く迎えて下さいました。

カフェでスティするジェイ

カフェに入ると、案内されたテーブルに着席して、ジェイは着席した椅子の脇下にダウンステイさせます。

ジェイとカフェ練習をしたことはありませんが、ベースを維持しているので問題ありません。リードで居場所の指定をしてあとは人の用事が終わるまで待つのが犬の仕事です。

すぐ直後にトリミングのお客様が来られたため、ガラス窓からトリミングの様子を見学させていただくことができました。

プロトリマーのトリミング風景を見るダンナくん

敏腕トリマー先生の鮮やかなトリミング風景をダンナくんが見入っています。

あんまり見るとトリミングされている犬が緊張しそうなので私はチラ見でしたが、初めてみるプロのトリミングの技術に思わず注目したようです。そのダンナくんの姿を見てハッと思い出したことがあります。

そうだ、2年前にアンドパインが開店した時に、ダンナくんが見習いになってトリマーになりたいと言っていたのを思い出したのです。それをダンナくんに話すと、そんなこともあったよね、みたいな他人事の感じで流されてしまいました。

ジェイは少しだけ長くなりそうと思ったのか休憩ポーズに入っていました。

ジェイは体重が23キロでラブラドールレトリバーとしては小柄ですが、国内のカフェスペースは割と狭いのでこのくらいのサイズであることが助かりました。

カフェでよく目にする犬を抱っこしていたり椅子の上に乗せることを私は好みません。

お店によっては床の汚れが気になるかもしれませんが、そのときにはカフェマットを持っていき居場所を指定して待機させるのがベストです。犬もその方が落ち着けますし、まずこの状態で落ち着くことのできない犬はご自宅の中でも落ち着かないのではないかと想像します。

アンドパインの前で

お店の前でアンドパインの店長とスタッフの皆様にお礼を告げてお別れしました。

2年間という短い間でしたがご縁をいただきありがとうございました。

そして、私たちはあたふたと都会の博多区から山の学校へとリターンしました。

駐車場までの短い距離でしたが、半年ぶりくらいにタウンも歩いて、ジェイにとっては刺激の多い時間となりました。

タウンを私とジェイが歩いているのをダンナくんが見て「盲導犬みたい」と言いました。そういえばダンナくんは都会でのトレーニングクラスを見たことのないのです。家庭犬はみんなこんな風に歩くのが当たり前な社会がいつか来るのかな。

脳のRAS(ラス)システムで眠れない夜のバトンタッチ

当校ではお預かり犬ちゃんたちがお泊りに来ている日があります。ほとんどの犬が連泊で、なぜかリレーのようにやってきます。

Aちゃんが帰る日にBくんが来て、Bくんが帰る日にCちゃんが来るみたいな感じです。そうなるとお預かりの日々が続くことになります。

そんな連泊中の犬たちがいるある日、ダンナくんがこんなことを言いました。「さちこ先生がいるとよく眠れるけど、さちこ先生がいないと何度も目が覚めてしまうよ」と。

なるほど、脳のRASシステムが起動しているわけですね。

RASとは「脳幹網様体賦活系」。こう書くとすごく難しい印象ですが、英語では「Reticular Activating System」とシンプルな感じです。

RASのシステムはAIによるとこういうものです。

引用:脳幹にある神経ネットワークであり、覚醒状態の維持、五感からの膨大な情報の中から自分にとって重要なものだけを選び出し、意識に上げるフィルターとして機能するメカニズム

だそうですが、もっと簡単には「五感から入った情報の中から自分にとって気になるものだけを選択して注意を向ける」ということです。気になるものといってもいろんな方向がありますが、特に「責任を感じるもの」には強く反応することがあるようです。

お預かり中の犬たちは、夜は各自のハウスに入ってちゃんと寝てくれています。もちろん、大いびきをかく犬もいるし、寝言をいう犬もいるし、初めてのお泊りでキュンキュンが続く場合もあります。しかし、それ以上に黙って具合が悪くなる犬がでても不思議ではありません。

犬にとっては普段とは違う環境、普段とは違う日中の過ごし方、屋外での遊びや他の犬との接触、また分離不安傾向の犬にとってはストレス値が上昇するなど、預かりの状態は決して日常とはいいがたいのです。

24時間預かりといっても人間も寝るのだから24時間ではないですよね、と言われたこともありますが、私達の脳は24時間ずっとお預かり状態が続きます。ダンナくんは私がいることで責任を私に投げるため、自分は熟睡できるということを言っていたのです。

若いころに盲導犬の育成施設に寝泊まりしていたときも、犬舎まで3歩くらいの部屋に寝泊まりしていた時代がありました。犬の小さな鳴き声や吠え声にもすぐに起きて見に行く習慣があったので、今でも犬の気配には敏感に反応してしまいます。今思えば、若かったからこそできた体験でした。

私自身が体力が限界のときにはそのことをダンナくんに伝え、要するに私は今日倒れるからあなたは熟睡しないでね、ということを遠回しに伝言してから休みます。

とはいっても私の方が親分ですから、お預かりの犬がいるときはいつでも眠りが浅い状態が続きます。ダンナくんのいびきなどで起こされると激昂するのは、そういう背景があるからでもあるのです。

いびきを改善するために、今年こそ鼻の手術を受けると宣言しているダンナくんですが、その日程は今年もとれそうにありません。私達の浅い眠りはまだまだ続きそうです。

しかし、脳のRASシステムが健在であることは、老化を恐れる私達にとっては有益はお知らせです。

ちなみに、犬にも脳幹にRASがあります。犬達はどんな情報を“重要”だと捉えているのかとても気になります。

撮影した写真を確認するダンナくんの背後にいるラーズくんとルージュくん

自然の中で出会う木のことをもっと知りたい

オポハウスで育った木のこと

七山の山の学校で暮らし始めて今年で18年になります。山暮らしを始めたときには全く分からなかった木の名前も、少しずつ分かるようになりました。18年前に引っ越したばかりのときには尾歩山(オポハウスの裏山の名称)は杉の木が植えたまま放置され、山は杉の倒木で真っ暗の状態でした。

とても歩けるような状態ではなかったので、引っ越し後に山の手入れとして杉を伐採して運び出してもらい、苗木を植えて育てる植林を始めました。

そのときに植えていただいた木は、ヤマザクラ、コナラ、モミジ、イチョウ、カキ、ケンポナシ、マユミでした。

最初にこれらの木の名前を聞いたときには全く覚えることができなかったのですが、樹木が成長してくるとともに木の形や木肌や葉や花がそれぞれに違うことがわかるようになり、今では触りながら、これがサクラ、これがケンポナシとやっと言えるようになりました。

不思議なことですが名前を覚えると知り合いになったという感じになり、樹木が身近な存在となりました。

身近な木のことをもっと知りたくて

自然空間の中にあるオポハウスで過ごすようになって関心の高かった自然がだいぶ身近にはなったのですが、それでも知らない樹木がまだたくさんあります。今年になってJ(ジェイ)広場の整備が始まり、J広場やオポ広場に新しく草木を植えようと苗木を販売しているお店に初めて行きました。

植物に詳しい生徒さんに教えていただいたお店は久留米緑化センターです。たくさんの草木を目の前にして知らない草木の多さに圧倒されて買い物酔いしてしまうほどでした。持ち帰った草木には名札を付けて覚えようと頑張っているところです。

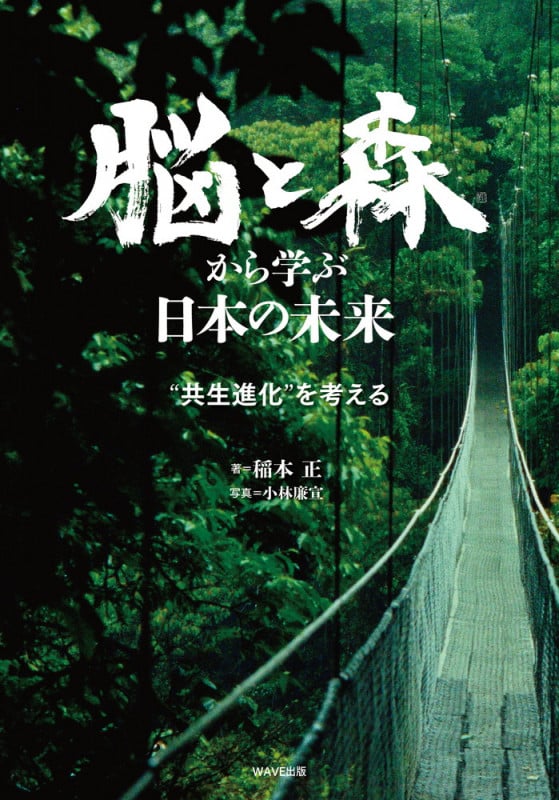

そんな草木ブームの最近、読み終えた本の中に素敵な情報がありました。本の名前は「脳と森から学ぶ日本の未来“共生進化”を考える」著者は稲本正先生です。本書の内容は多岐にわたる内容で読み終えたのですが、なかなか難解なものでした。

しかしこの深い本の中にも食いつく情報が掲載されていました。それが「日本人として知っておきたい木…46種」です。

サクラ、モミジ、サンショウ、クロモジ、ユズ、カキ、スギ、ケヤキ、イチョウ、クワ、クス、エンジュ、ツバキ、ツゲ、ウルシ、マダケ、モウソウダケ、イチイ、カヤ、マツ、キリ、ヒノキ、サワラ、ネズコ、ヤナギ、クルミ、カシ、シイ、コウゾ、モミ、クリ、コブシ、ヒメコマツ、アスナロ、カツラ、ホオ、ナラ、タモ、カラマツ、トウヒ、シナ、カバ、ミズメザクラ、セン、トチ、ブナ。

この順番で紹介されていたのでイチョウあたりまでは調子よかったのですが、その後は知らない木がどんどん出てきて、やっぱりそうかと思い知らされました。

山の学校にあるのは、サクラ、モミジ、サンショウ、ユズ、カキ、イチョウ、ツバキ、ツゲ、モウソウダケ、マダケ、マツ、ヒノキ、クリです。クロモジは七山の別の場所では見たのですが、残念ながらまだトレッキングコースでは見つけることができません。クロモジは爪楊枝として使われていましたが今は森のアロマとしても有名です。いつか会えたらと願っています。

もしかしたら私が気がついていない木が山の中にあるのかもしれません。これからまたひとつずつ出会っていきたいです。

身近なものを大切にしたい、身近なものに敬意を払いたい、身近なものから学んでいきたいです。