何度拝見しても吸い込まれ、背筋を正され、考えさせられるこの記録映画をまた観ました。今回で三回目、いや四回目だと思います。

良心の実弾「医師・中村哲が遺したもの」

中村哲先生の活動は、福岡在住の方ならきっと耳にしたり目にしたりしたことがあると思います。もしくは、福岡市中央区の春吉にある「ペシャワールの会」という名前にきっと聞き覚えがあると思います。

この映画を見る以前の私も中村先生のことをほとんど知らないけれど、福岡の医師の先生が医療行為が受けられないどこか遠くの外国の地で医療活動を行っているらしい、すばらしい先生が世の中にはいるのだな、という程度の認識でしかありませんでした。

2019年の12月に中村先生がアフガニスタンのテロの銃撃によって亡くなったというニュースを聴いたときも、そのご葬儀がいつも通行する道路わきにある斎場で行われていたのを知ってその出来事を少しだけ身近なこととして感じたものの、素晴らしい人が殺害された不幸な事故だと思う程度で心にとめることもありませんでした。

しかし、このドキュメンタリー映画“良心の実弾「医師・中村哲が遺したもの」”を観たとき、どのように表現していいのか迷うのですが、心が震えるというか、深く心に何かが刻みこまれたという感覚を覚えたのです。

同時に人としてあまりにも自分が何もしていない存在と思えてしまい申し訳ない気持ちにもなりました。比較させていただくことすらおこがましいことで、中村先生が稀有な存在であることは十分承知の上で、私は何をやっているのだろうと落ち込んでしまうのです。

この映画から学ぶべきことを言葉で語りつくすことはできないのですが、あえていうなら二つあります。一つ目は、アフガニスタンの人々の過酷な身体状態が汚れた水であると知った中村先生が、自らがやることとして選択したことの大きな視点です。

同じことを知った優れた別の人なら、汚れた水が原因ならミネラルウォーターを大量に送るという行動に移るはずです。世界中から寄付を集めればある程度のミネラルウォーターを定期的に送ることは十分に可能ですしすぐにできることです。ところがここから先生の発想が「きれいな水をつくる」という井戸掘りの方向に向かっていくというその道の選択に圧倒されるのです。

二つ目はその選択肢に向かってなんのためらいもなく動き出す中村先生の中にある動力のすごさです。きれいな水があったらいいなというのは当たり前のことですが、そう簡単ではなく成功する可能性が非常に少ないことをなぜやろうという気持ちになるのか、そしてその方向に何のためらいもなく動くことができるのか。いや、なんのためらいもなくという言い方もあっていない気がします。

映画の冒頭部分で中村先生がいう言葉が耳に響きます。

No discussion, just practice.

私の受け取りでは、ノーディスカッションというのは他者との議論が必要ないということではなく、自分の中での議論することはもうないということではと。自分の中で良く起こる「これをした方がいいよね、いやできるわけないさ」というやりとりはもう必要ないということだと自分に言われているです。

議論がないなら実行あるのみですから、取り掛かれそうすればいつか達成するということなのでしょう。そうであっても絶対に必要な動力の奥にある深い力を中村哲先生の眼力に感じるのです。中村先生の眼には優しさを超える厳しさがあります。動画の中にもありましたが、中村先生と共に活動をされた方々は、先生と共に生きることができたことが人生の幸せだと感じられるはずです。

また、中村先生が対峙した相手が人ではなく自然環境であったことも、この動画をグッドボーイハートのみなさんに観ていただきたい理由です。人が触れる環境の中では、どのような環境も人の手の入らぬものはありません。みなさんが犬と歩く山も犬と遊ぶ川も、気持ちよく心地よいと感じるそのすばらしい自然環境も、きっと誰かが整備を続けている環境であるはずだからです。そしてそのことを決して忘れずに、いつかみなさんも得る方から与える方に変わっていただきたいのです。その日のためにも、ぜひこの動画をご覧になって下さい。

細かな事では、川から水路に水を引き込むことに何度も失敗を繰り返されたあと、朝倉にある山田堰(やまだぜき)という江戸時代に農業用に作られた堰にヒントを得られて取り組まれる姿には、人が自然の中で取り組んできた知恵が時と距離を超えて受け継がれていく流れを感じて感動しました。福岡県民なら身近な風景が見られる動画でもあります。

※ご覧になりたい方はこちらをクリック。アマゾンプライムビデオにリンクします。

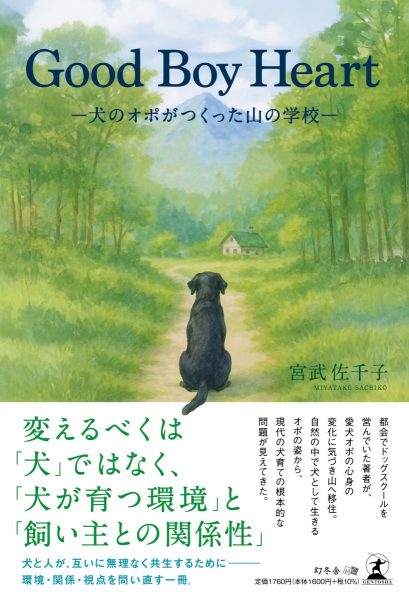

グッドボーイハートは人と犬が共に成長して調和することを目指すドッグトレーニング・ヒーリングスクールです。

<おすすめの映画>良心の実弾「医師・中村哲が遺したもの」

グッドボーイハートの本の購入方法について

皆様のご支援のお蔭様で、無事に書籍を発行することができました。

たくさんの応援のメッセージをいただきありがとうございます。

グッドボーイハートの本の購入先は以下のとおりです。

Amazonショップはこちらから

楽天ブックスはこちらから

紀伊国屋書店オンラインショップ

その他の書店でも取り寄せが可能です。

オンラインショップによっては一時的に品切れになっているところもありますが、在庫はありますので入荷までお待ちください。

グッドボーイハート公式ホームページのトップページでもご紹介しています。

ショップなどで仕入れをしたいというご要望があれば直接ご連絡下さい。

何事も急に変化すると反動が生じますので、ゆっくりペースで読みたい方の手にいつか届けばというくらいの緩やかな感じで本たちが活動をしていくのを楽しんで参ります。

いつか、皆さんと読書会も開催したいなど愉快な夢を見たり語ったりして、その中で犬の真実にひとつずつ近づいていく瞬間を今後も探し続けます。

本は出版を終えましたが、本そのものはこれから旅に出かけます。

そして、私自身は終わりのない犬についての探求の旅を続けていきます。

オポと雷のことで思い出したネイティブ・アメリカンとつながる話

昨日のブログ「昨晩、雷の爆音で飛び起きて思い出したオポと雷の日のこと」を書いたあとに、つながりで思い出したある出会いがあります。

思い出話ばかりは面白みに欠けますが、この出会いは私の山暮らしの困難を支えてくれたものでもあるので、皆さんにとって有益であるかどうかは皆さんで判断していただくとして、思い出しついでに語らせていただきます。

前者のブログで書いたように、犬のオポが雷の夜明けに不思議な行動をとったのを見て「オポは何者なのだろう」と考えたときに思い浮かんだのが、その時期に読んだ本の主人公の名前でした。そうだ、オポはローリング・サンダーなのだ、と思ったのです。

ローリング・サンダーとは実在したネイティブアメリカンの名前で、ローリングサンダーを紹介した本はグッドボーイハートの本棚でも紹介しているこの本です。

ロ-リング・サンダ- メディスン・パワ-の探求

|

平河出版社

発売日 : 1991-01-20

|

実は、この本にたどり着くつながりはもっと別のところからでした。

この本よりも前に出会った本は「自然のレッスン」という本でした。「自然のレッスン」は名前を憶えていないのですがどこかのお店、カフェだったか雑貨屋だったか、とにかくどこかのお店で目に留まって開き、すぐに購入した本で、著者は北山耕平氏です。

北山耕平氏はネイティブアメリカンに関するたくさんの記事をブログにアップされており、そのブログを読むうちにこの“ロ-リング・サンダ- メディスン・パワ-の探求”にたどり着きました。

さらに、この時期に北山耕平氏が福岡でミーティングを開くということで偶然にもそれに参加して北山氏に直接会うことになりました。ローリング・サンダーと直接会ったことのある方というだけでとてもワクワクした気分で出かけました。とにかく一言お礼がいいたかったのです。

講演会ではなくミーティングといったのは、本当に円座になって座る程度の人数で、ひとりずつ「なぜここに今いるのか」を語るのが会の始まりでした。

これは、ネイティブアメリカンがとても大切にしている時間のようで、ひとりひとりの話す時間に制限はなく、20名くらいの方が話をしていくと会場の貸し時間を超えてしまい、続きは公園でしましょう、というような本当に珍しい形の会でした。

話は私の番になりました。

博多のドッグスクールを七山に移転させてからまだ間がなかったため、そのことについて話しました。オポの異変がきっかけになり山に学校を移転させたこと。そしてオポという犬の行動を見てローリング・サンダーなのだと感じたことを話しました。最後に、ローリング・サンダーという本を翻訳して下さり、学びの機会を与えて下さってありがとうございました、と述べました。

北山耕平氏は、「あなたが自分についているリードを外すことができたのですね」という旨のことをおっしゃり、そして「ありがとう」と締めくくられました。私がお礼を言うべきところに逆に「ありがとう」と返して下さったことがとても印象的でした。

ローリング・サンダーの本は残念ながら新本がありませんので図書館などで見つけていただくしかありません。分量のある本でしたが、実際に起きたことばかりの物語なので一気に読めます。ファンタジーのように思えることばかりですが、本当にこのような人がいたのだということを北山耕平氏が証明して下さったことで勇気をいただきました。

さて、うちのネイティブドッグのジェイは、まだ都会の臭いを残しつつも少しずつ泥っぽくなりつつあります。

昨日は、私のお昼ご飯のために夢中になって拾っている姿に影響を受けたようで、私が栗を拾っているそのそばで、栗を口で噛んで食べ始めました。これは初めてみる光景で、本当に食べるのだろうかとジェイに影響を与えないようにと思いつつもかなり注目してしまいましたが、殻ごとゆっくりと食べました。

自らその行動にいたったのか、私の栗拾いの執着行動がジェイに影響を与えたのかがわかりませんが、こんな小さな行動を見ることがジェイと過ごす大きな楽しみです。

草を食べるジェイ

もう後戻りはできない“夢の本”の出版日のお知らせ

令和7年9月になりました。早いもので、昨年12月のオポディで発表した夢のひとつ“本を出版します!”が実現に近づいています。

「先生、そろそろ本が出るころじゃありませんか?」とちょこちょこ突っ込まれてドキドキしていたところです。もしかしたら、宣言したけどやっぱり止めたと思われていた方もいらっしゃるかもしれませんが、ちゃんと歩み続けてきました。

私の書いた本の出版予定日が9月12日となりましたのでお知らせいたします。

販売先はネットではAmazonで購入が可能です。購入先のリンクは数日前にならないとわからないため、改めてお知らせいたします。私の実名で出版いたしますので、私の名前を検索していただければこの本が探せるはずです。

もしかしたら楽しみして下さっている方がいらっしゃるかもしれないので、そのもしかの人のために本の書名は出版日まで内緒にさせていただきます。どんなタイトルなのか、ブログのどの記事を載せたか、どんなカバーデザインなのか、どんな構成になっているのかなど、想像に妄想を載せて大きく膨らませて下さい。

ひとつだけ、事前にお伝えしたいことは掲載写真のことです。数点ではありますがモノクロの写真が掲載されています。こちらから提出した写真の中から、文章の内容に応じて出版社の編集者の方が選んで下さいました。

私個人としては、ずっとグループクラスに参加して下さっている生徒さんたちの写真を掲載したかったのですが、モノクロで画像が粗く人数や頭数が多いとわかりづらいという理由により掲載された写真にはわずかの生徒さんや犬となりました。本の構成についてはプロの意見を受け入れるという姿勢を持って臨んだため、結果を受け入れています。

しかし、今回の自費出版の目的は、これまでクラスで関わって下さったたくさんの飼い主さんや犬たちから学ばせていただいたことに対する感謝の姿勢を表すことでした。写真として紹介できなかった全ての飼い主さんと犬たちを、ひとりひとり、一頭一頭、思い出しながら思いを込めて書きました。

ブログにつづったような大した発見もない、多くの人にとっては価値のない本なのかもしれませんが、感謝のお返しするのにはそれなりの包みに入れて大切に渡したい、みんなにびっくりしてもらいたいというサプライズの気持ちを込めました。

自費出版にもいろいろな出版社があり価格もそれぞれに違いがあります。もっと安価にできるところもあったのですが、文字を書くことに関しては素人の私が多少迷惑をかけてもびくともしない大手の出版社が良いと思って決めました。

ぜひ読んでいただきたいという気持ちがものすごく隠れた場所にあるのですが、一番強い気持ちは恥ずかしくて隠れてしまいたいという気持ちです。

これまでずっとブログを書いてきたのだから恥は書き続けているはず、なにを今さらと思われるかもしれませんが、文章は鏡同様に自分を隠せないものです。出版にあたりプロの目が入って構成は若干のアドバイスを受けたものの、文章は私のものです。

自分の文章を見つめる作業はなかなか大変なものでした。これをみなさんに見ていただくのがすごく恥ずかしいのです。

ですが、私がこれまでグッドボーイハートで出会ってきた飼い主さんと犬との出会いに、どんな出会いについても有難く感謝しているという気持ちには自信を持っています。

上手くいかないこと、失敗、間違っていたこと、辛いことなどネガティブなこともたくさんありましたが、仕事ですからそんなことは当たり前のことです。でも、そんなネガティブさも全てを感謝の気持ちに変えられるほどの素晴らしい時間をいただきました。

だからこそ今私を知っている生徒さんたちに、そしてまだ私を知らないこれから出会うかもしれない皆様に向けて、自信を持ってこの本を薦めます。購入されなくても、図書館で申請することも可能です。ぜひ、手にとってみて下さい。

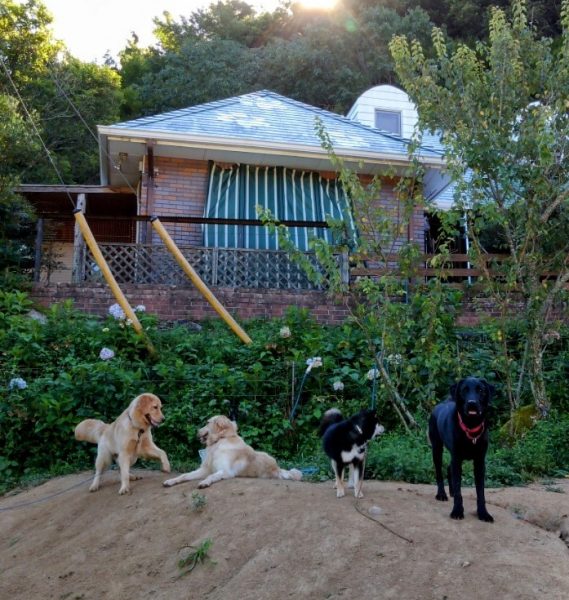

オポハウスの前で

自然の中で出会う木のことをもっと知りたい

オポハウスで育った木のこと

七山の山の学校で暮らし始めて今年で18年になります。山暮らしを始めたときには全く分からなかった木の名前も、少しずつ分かるようになりました。18年前に引っ越したばかりのときには尾歩山(オポハウスの裏山の名称)は杉の木が植えたまま放置され、山は杉の倒木で真っ暗の状態でした。

とても歩けるような状態ではなかったので、引っ越し後に山の手入れとして杉を伐採して運び出してもらい、苗木を植えて育てる植林を始めました。

そのときに植えていただいた木は、ヤマザクラ、コナラ、モミジ、イチョウ、カキ、ケンポナシ、マユミでした。

最初にこれらの木の名前を聞いたときには全く覚えることができなかったのですが、樹木が成長してくるとともに木の形や木肌や葉や花がそれぞれに違うことがわかるようになり、今では触りながら、これがサクラ、これがケンポナシとやっと言えるようになりました。

不思議なことですが名前を覚えると知り合いになったという感じになり、樹木が身近な存在となりました。

身近な木のことをもっと知りたくて

自然空間の中にあるオポハウスで過ごすようになって関心の高かった自然がだいぶ身近にはなったのですが、それでも知らない樹木がまだたくさんあります。今年になってJ(ジェイ)広場の整備が始まり、J広場やオポ広場に新しく草木を植えようと苗木を販売しているお店に初めて行きました。

植物に詳しい生徒さんに教えていただいたお店は久留米緑化センターです。たくさんの草木を目の前にして知らない草木の多さに圧倒されて買い物酔いしてしまうほどでした。持ち帰った草木には名札を付けて覚えようと頑張っているところです。

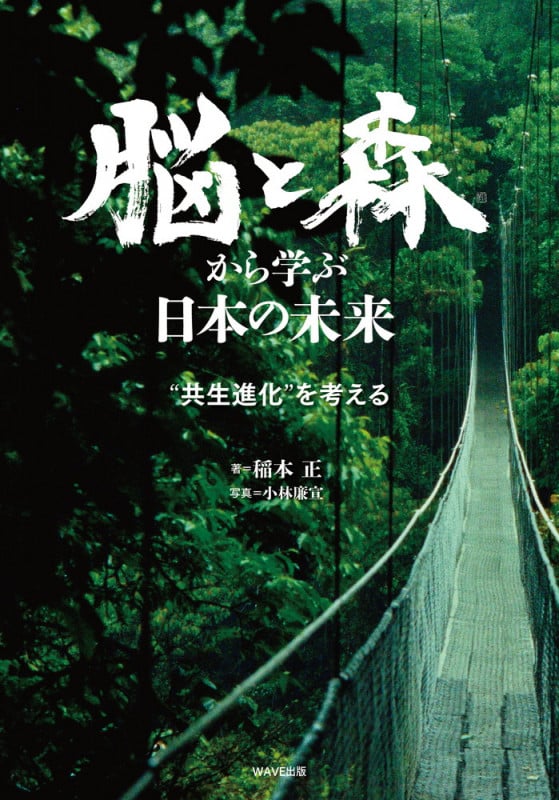

そんな草木ブームの最近、読み終えた本の中に素敵な情報がありました。本の名前は「脳と森から学ぶ日本の未来“共生進化”を考える」著者は稲本正先生です。本書の内容は多岐にわたる内容で読み終えたのですが、なかなか難解なものでした。

しかしこの深い本の中にも食いつく情報が掲載されていました。それが「日本人として知っておきたい木…46種」です。

サクラ、モミジ、サンショウ、クロモジ、ユズ、カキ、スギ、ケヤキ、イチョウ、クワ、クス、エンジュ、ツバキ、ツゲ、ウルシ、マダケ、モウソウダケ、イチイ、カヤ、マツ、キリ、ヒノキ、サワラ、ネズコ、ヤナギ、クルミ、カシ、シイ、コウゾ、モミ、クリ、コブシ、ヒメコマツ、アスナロ、カツラ、ホオ、ナラ、タモ、カラマツ、トウヒ、シナ、カバ、ミズメザクラ、セン、トチ、ブナ。

この順番で紹介されていたのでイチョウあたりまでは調子よかったのですが、その後は知らない木がどんどん出てきて、やっぱりそうかと思い知らされました。

山の学校にあるのは、サクラ、モミジ、サンショウ、ユズ、カキ、イチョウ、ツバキ、ツゲ、モウソウダケ、マダケ、マツ、ヒノキ、クリです。クロモジは七山の別の場所では見たのですが、残念ながらまだトレッキングコースでは見つけることができません。クロモジは爪楊枝として使われていましたが今は森のアロマとしても有名です。いつか会えたらと願っています。

もしかしたら私が気がついていない木が山の中にあるのかもしれません。これからまたひとつずつ出会っていきたいです。

身近なものを大切にしたい、身近なものに敬意を払いたい、身近なものから学んでいきたいです。

<本の紹介>“動物たちは何をしゃべっているのか”が本当に知りたい

毎日多くの犬達と関わっているのに、未だに会話を全て読み取ることができません。

わかることもあるし、わからないこともある、こうではないかなという推測にいたることもたくさんあります。

動物の専門家たちはどのように動物の会話を読み取っているのだろうと常に関心があるため、犬以外の専門家の方々の本に触れることは犬を学ぶ楽しみにつながります。

今回読み終わったのはこの本です。

著者は、山極寿一先生と鈴木俊貴先生のおふたりの共著で、ゴリラの専門家の山極先生と鳥の専門家の鈴木先生の対談で進む内容になっています。

全く異なる動物の専門家である先生方が、動物って何を話しているのだろうという視点で語られているため、犬ならという見方もできるポイントもたくさんあり、楽しく拝読させていただきました。

印象に残った言葉は「暗黙知」。

暗黙知とは「言葉やマニュアルで完全に説明できないけれど、経験や感覚として身についている知識や技術」です。

動物のコミュニケーションの方式は動物の脳の中に入ってはいるものの、それを引き出すためには経験が必要です。

社会的な経験を通してコミュニケーションの感覚も身に着いて来て、それがやがて知識や技術として積み重なっていのでしょう。

本気で伝えたい情報やお遊び的に交わし合う会話、そうしたものが動物の中でも行われていることがあるという雰囲気は犬の会話の中にも見て取ることができます。

犬と犬の対話、コミュニケーションといったものも単純に音の高さや長さだけでは計算できないこともあります。同じ音をつかったとしても、そのときの表情や動きで違う意味を持っていることもあります。

書籍の一文にもありましたが、動物たちは人とは全く別の世界を持っていることを忘れてはいけないと思います。

そうなると完全に解り切るということはあり得ないのですが、それでもひとつでも知ることや触れることが楽しくて、こうして犬と暮らしています。

鳥の鈴木先生によるとウグイスのホーホケキョは、「ホー・ホ・ケ・キョ」と単語が連なったものであるそうです。春になったら毎日のように聞こえてくるホーホケキョは文章だったのですね。

山極先生も鈴木先生も共通していらっしゃることは、どちらもフィールドワークで学ばれるタイプの専門家だということです。実際にフィールドに出て体感することが動物を知る上で一番楽しく有益な活動であることを伝えて下さっています。

私も小さなフィールドではありますが、自然の中での犬の活動体験をこれからも大切にし、犬のコミュニケーションのますます深まる謎にはまり込んでいきたいです。

動物の専門的知識がなくともさらりと読め、かつ深い書籍でした。みなさんにおすすめします。

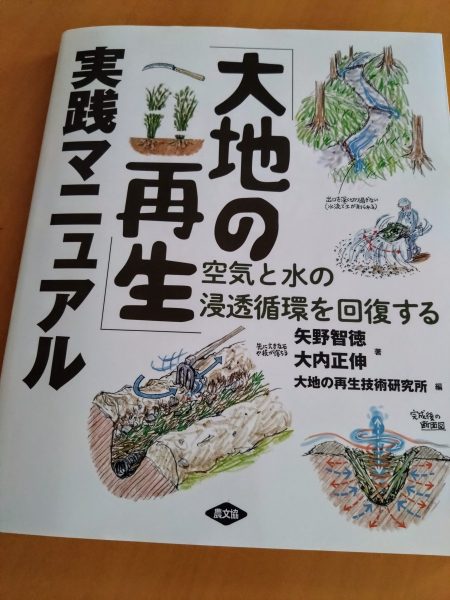

<おすすめの本>大地の再生実践マニュアル 空気と水の浸透循環を回復する

本日のおすすめの本はこちらです。

書籍名 大地の再生実践マニュアル 空気と水の浸透受難を回復する

発行所 一般社団法人 農山漁村文化協会

実は手元にあるこの書籍は生徒さんからいただいたものです。

その生徒さんは都会のマンション住まいから山の中の一軒家に、犬を含む家族とともに移り住まれた方です。

ご自宅のリフォームや自宅周辺の土地の改良に取り組んでおられるようですが、私の勉強用にこの本を下さいました。

私はこの山の学校に18年間住んでいるのですが、その山暮らしは決してのんびりしたものではありません。

自然はすごくパワーがあって、草はあっという間に伸びて道を塞ぐし、雨の日は怒涛の様に流れて来る水に怯えることもあります。

一昨年は線状降水帯がこの地区の上を通過したことで、七山、三瀬地区の一部の河川、その周辺の土砂は一気に崩壊しました。うちの裏山もその一部でした。

崩れた山の斜面にグラスシートを張る風景

山に住んでいれば土砂崩れは当たり前だと考えてしまうのですが、今回の災害で目の当たりした道路周辺の土砂災害はあきらかに人災と思えるものでした。

その人災を起こしている理由がこの本を読むとよくわかります。

副題にある通り、課題は「空気と水」です。その流れは常に流線形であって直線ではありません。

ところが、人の頭はどうにかして丸いものを四角くしようとします。人工的なものを立てるなら丸い建物よりも四角建物になります。

家、小屋、机、椅子…四角くすると安定して立つのでしょうが、四角く建てるものは斜面との相性が悪いです。

ここで、休憩小屋、薪台、ヤギ小屋を建ててきたダンナくんの一番の悩みは「平がない」です。

平坦があれば何でも建てられるに斜面しかないのがここの欠点だとダンナくんはいいます。

しかし、自然の空気や水をよく通すためには、平坦のないこの空間こそ自然をキープする役割を果たしていると思うのです。

通すためには流線形の道が必要です。風も水も流れるときには蛇行して流れていきます。オポ広場にもいつも水の流れる道があって、自然に蛇行していくのが不思議だなと思ってみていますがこれが自然の原理です。

石積みの文化は水と空気を通す素晴らしい文化なのでしょうが、その文化も技術の引継ぎがなければ途絶えてしまします。

今回のオポハウスの裏山の斜面の工事の際に、庭に積んであった石垣も一旦撤去することになりました。というのも、土砂の重みで石垣そのものが移動しておりこのままでは脆すぎるからということでした。

しかし、幸いなことに工事担当の方の中に熟練の職人さんがいらして、新たな石垣を積み上げて下さいました。

石を積み上げる作業は、石にワイヤーととおしてユンボで釣った状態でひとつずつ位置を確認しながら積み上げていくものでした。サイズがなければ石を割って作るという、ものすごく地道な作業を積み重ねてできたのが目のまえにある石垣です。

石積みの技術がなければ真っ直ぐの斜面を貼り付ける作業になってしまいます。そうなると土の中の空気や水が遮断されてしまいます。

書籍の内容に戻りますが、書籍の中には今までの間違いを但し、自然と共に暮らすための技術がたくさん紹介されています。

書籍の冒頭は屋久島の自然の変化の話から始まるため、都会に住む人には遠い話で無関係だと思われるかもしれませんが、自然に近い場所というのは私達のすぐ身近にあるのです。

あえて自然と関わって生きなくても、都会のコンクリートで囲われた空間に住めば良いではないかと考えるのも良いですが、空気と水の循環は都市空間にも影響をしているのです。自然との境界線にあたる里山を上手く機能させることが、都市空間を守ることにもつながっていると思います。

さらに、自然とつながる場がなくなってしまえば、犬達が息抜きをする場もなくなってしまいます。都市空間で囲われた建物の中で過ごすことと自然の風や水の流れを感じながら過ごす時間では、時間の流れも質も変わります。

この本に書いてあるような大掛かりなことはできそうにありませんが、せめてその仕組みだけでも頭に入れておき、自分が自然に何かをするときにはこのことを考えて取り組みたいと思います。

山暮らしをしていない人にもおすすめの本です。都会に暮らしていても山が死ねば水も空気も死んでしまいます。そしてもっと早く犬も息絶えてしまいます。

書籍はオポハウスに置いてありますので、トレッキングクラス時にご覧になりたい方はどうぞ。

オポハウスと犬のJ

<おすすめの本>“京大おどろきのウイルス学講義”を読んでウイルスとワクチンと生物について考える

ほとんどの犬が動物病院で毎年受けている“混合ワクチン接種”について考えることがあるでしょうか。

犬の混合ワクチン接種は飼い主にとっての義務ではありませんが、動物病院では犬にとって必要で有益だということで勧められる、もしくは接種をするのが当たり前だと考えられチエル医療行為です。

法律では飼い主が飼い犬にしなければいけないのは“狂犬病予防接種”だけなのです。

昭和25年に施行された狂犬病予防法では、狂犬病予防接種が義務付けられていますが、それは犬を守るための法律ではなく人を守るための公衆衛生上の法律なのです。

その反面、犬の混合ワクチン接種は犬を守るためのワクチンとして開発されたもので子犬の頃からどの犬も接種するのが当たり前だと思われているワクチン接種です。

混合ワクチン接種はその種類によって、2種、5種、6種、7種、8種、10種と種類により内容が異なります。

子犬を引き取ったときから「次の混合ワクチン接種の時期はこのあたりです。」と指定されてくるため犬には混合ワクチン接種をするのが当たり前だと思われているのですが中にはワクチン接種に疑問を抱く方もいるでしょう。

犬の混合ワクチン接種はあくまで飼い主が任意で行うもので義務ではありません。

混合ワクチン接種を犬に受けさせるのも受けさせないのも、決める権利は飼い主側にあります。

「犬の混合ワクチン接種って受ける必要があるのでしょうか?」というご質問を受けることもありますが、私は獣医師でないのでこの質問にイエスやノーで答えることができません。

ですが、考える機会を持つというのはとても大切なことです。

誰かが言ったから言われた通りにするとなると、自分で決めたことになりません。

何かが起きたときも「あの人が言ったからやったのだ」と起きたことを人のせいにしてしまいます。

だとしたら、愛犬にしていることを自信を持って「自分が決めたのだ。」と言えるようになろうではありませんか。

それで今回はウイルスとワクチンについて書かれた宮沢孝幸先生(出版時は京都大学教授で現在は獣医師兼研究者)の書籍「京大おどろきのウイルス学講義」をご紹介します。

ワクチン接種について考えるなら、ウイルスとは何ぞやということについて学ぶ必要があるということで、宮沢先生の本を選びました。

他にもたくさんのウイルス学の本があると思いますが、今回の新型コロナウイルス騒動で他者とは違う意見を述べられている宮沢先生のお話が自分にとっては最も納得のいくものであったことから宮沢先生の本を手に取りました。

内容についてはぜひ書籍を読んでいただきたいところです。

感想を述べさせていただくと専門家らしくやはり聞きなれないウイルスの名前や成分の名前などがたくさん出てくるため科学記号が苦手な私にとってはとても覚えきれるようなものではありませんでした。

しかし、なんとなく受け取ったのはウイルスというのは悪者でないこと、そしてウイルスなくして生きていくことはできないのだということ、また人の新興ウイルスや野生動物のウイルスから変異して生じてくるのだという自然の流れのようなものを理解することができました。

ワクチンとウイルスという項目もあり、このあたりは具体的でよく理解が進みます。

新型コロナウイルスとの付き合いの中でも、ウイルスとワクチン接種について考える機会をたくさんいただきました。インフルエンザウイルスもあるのが当たり前の社会になりました。

それでもまだ、ワクチン打つべきか打たざるべきか、という選択は法律ではなく私たちに委ねられているのです。

犬にワクチン接種をすべきかすべきでないのか、考えたこともない方もいらっしゃると思います。

考えると悩みが付きませんが、考えて間違えるのが人間です。考えたり悩まなくなったらヒトらしさがなくなります。

皆でいっしょに考えましょう。

グッドボーイハートの本棚

想像を巡らせても犬のことを全て知ることはできないが、それでもやっぱり知りたい犬という動物のこと。

犬を理解するためにたくさんの時間を費やして勉強をしたとしても、犬の考えていること、犬が行っていること、犬に起きていることを全て知ることはできません。

先日ある本を読みました。

ローレンツ先生の翻訳者でもいらっしゃる理学博士の日高敏隆先生の著作。

「動物と人間の世界認識~イリュージョンなしに世界は見えない~(筑摩書房)」です。

日高先生の一般の方向けの本であるろうとは思うのですが、その内容は非常に深くここで私が説明しきれるような内容ではありません。

その上で、受け取ったことを簡易に述べるなら、ヒトも含めてそれぞれの動物たちの見ている世界は違うということを科学的にとあり上げたものです。

例えば、ドイツの学者「ユスクキュル」の環世界の紹介もあり、動物が見ている世界はわたしたちが見ている世界とは違うということの科学的な説明が書かれています。

私たちヒトと犬の場合でも、入ってくる情報の感知する部分が人は視覚重視、犬は嗅覚重視という風に違っています。

私たちの視覚で見ているのと同じなことを犬が見ているわけではありません。

同時に、犬が山の中で嗅いでいるたくさんのにおいを、ヒトの方はほとんど嗅ぐこごができません。

今流行しているアニメの鬼滅の刃の炭治郎くらいの動物的嗅覚があれば、犬が嗅いでいるものと同じ量を感知できるかもしれません。

このように感受する器官が異なるということとは別の世界を分ける理由があります。

それは、興味と関心の向け方が違うということです。

ヒトにとってどうでもいい環境が犬にとっては興味や関心となりますが、逆に犬が気にする地面の臭いにおいの物体は、ヒトにとってはどうでもいいものでしかありません。

入ってくる情報が違い、興味のある世界も違う、こうなるとイヌとヒトというのはかなり違いのある動物だということになってしまいます。

それだけ違いのある犬という動物についてすべてを理解することはできないのですが、想像を働かせることで見えてくるものがあるというのが日高先生のこの本の中でいうところの「イリュージョン」ではないかなと思います。

この犬はこのときにこのような動きをしたのはこういう情報を受け取ったからではないか…という風に想像を巡らせていくしかなく、そこには答えはありません。

しかし、想像は時として動物に対する擬人化に発展してしまいます。

特に人の生活の中でいっしょに活動し、犬が自分にとっての子供に値するくらいの近い関係になってくると、犬にとって自分はお母さんやお父さんであり、親として十分に理解したいという気持ちが犬の擬人化を強めてしまいます。

人の感情の満足のため犬を飼っていることは否定できませんので、ある程度の擬人化は仕方のないことだと思います。

しかし、最終的には犬は動物であり人とは違う世界をもっていること、私たちが知ろうとしてもわからないことはたくさんあるのだということを謙虚に受けとめることも犬と暮らす上で必要な姿勢です。

分からないことが多すぎて難しく落ち込むこともあるかもしれませんが、何でもわかった気でいて思い込みすぎるよりは良いと思います。

どんなに学んでもどんなに付き合ってもまだまだ分からないことばかり。

こんなに夢中になれる犬という動物と出会えたことをありがたいと思います。

今は犬飼いではな山羊飼いとなりました。

犬と山羊の関係もまたいろいろと学びが深いです。

「人間性の解体」コンラート・ローレンツ著書。胸に刺さる言葉が多いが難解のためあと100回は読むことになりそう。

ずっと持ち歩いて時間のあるたびに開いていた本、ローレンツ先生の最後の邦訳された書籍「人間性の解体」をなんとか一読しました。

「人間性の解体」はローレンツ先生の「鏡の背面」を補完するために書かれたもので1985年に初版が出版されています。

毎日の暮らしの中で動物を観察し続けたローレンツ先生が、人間という動物の今と未来をどのように見通されているのかを知ることができる本で、題名のとおりそれは人類に対する警笛に他なりません。

あまりにも深く難解な内容で読み進めることに時間がかかりましたが、ところどころに胸を打つ内容があり、もっと深く知りたいという気持ちが満ちました。

引用~

…大部分の文明人はこんにち都市居住者であるか、あるいは少なくとも都市で仕事をしている。彼らはその日常瀬克においてほとんどもっぱら生命のないものと、とりわけ人間が作ったものとかかわりともち、そしてそれらと付き合う方法を学んだ人たちである。だが、彼らは、生命あるものと付き合う方法は、習って知っていたのに忘れてしまった。彼らはそれらの事物にどこで接触しようとも、全く信じがたい近視眼的態度で処遇しており、われわれを生かしているものを無視している。彼らが日々付き合っていて、現実的と見なしているものおはすべて人間によって作られているので、彼らは何もかも作ることができると思っている。いったん否定された生命あるものを、二度と生命あるものにすることはできないのだという事実は、彼らにたぶん決して知られていないし、それゆえ忘れられることもない。…

~引用「人間性の解体」コンラート・ローレンツ著書 新思索社発行

初版の発行から38年の月日がたっていますから、人間性の解体はさらに進んでいるはずでしょう。

その中で人間が犬という動物を飼おうというのですから“犬としての解体”は一体どこまで進んでいくのだろうと実に恐ろしい気持ちになります。

ローレンツ先生の知識は動物を愛すればこそ生まれるものだと、私の中では確信しております。

ローレンツ先生が愛したように犬を見て犬のことを知りたいという気持ちを持って本を読むのですが、あまりにも違いすぎる頭脳、ローレンツ先生の言葉を借りるなら「遺伝的な要素をもって違う個体間の差」がすごくありすぎてへこみます。

いや、脳トレと思って諦めることなく「鏡の背面」とあわせて読み続けていきます。

ちょっと犬のことを知りたいと思って読むような本ではありませんが、おすすめの本として紹介させていただきます。

人間性の解体