今年は涼しくて気持ちがいい!と言えるのは山の方です。

日光が柔らかく風が冷たいので日中もなんとかしのげます。

そんな七山でトレッキングクラスを開催しました。

2頭の生後5ケ月齢ほどの子犬たちです。

飼い主さん同士がお知り合いだということで、子犬を対面させることになりました。

他の犬に会うということは子犬を緊張させます。

特に緊張感が高いのはご家庭での生活環境がまだ整っていないときです。

ある程度家庭での生活が落ち着いてから対面させた方が良いのですが完全に落ち着くのを待っていると子犬は成犬になってしまいます。

そこで今回の対面の機会となりました。

犬と犬を対面させるときのルールを説明する。

犬同士の状態を確認しながら接触をさせる。

そのときの犬の行動について飼い主に説明し、犬がどのような状態であるのかを理解していただく。

これが対面クラスの目的です。

行動は一瞬にして終わってしまうので細かいシグナルを見分けることは難しいのですが、ある程度の犬の大きな動きだけでも、犬の状態を説明することはできます。

犬はただ遊びたいのではありません。

犬は自分の安全な居場所に関心があります。

それが相手とどのように変化していくかに関心があるのです。

犬が飛び跳ねているのを見て遊んでいるとだけ思わずに、犬は遊びを通して何を学んでいるのかを考えていくと面白くなります。

人側は面白く観察が続き、犬にとっては人の理解が進むことで社会性が発達します。

こうした対面を細かく見ていただくのが犬語セミナーです。

コロナ禍で今は開催しておらず、オンラインでも開催したいと思いつつも知識も技術もおいつかず実現できていません。

何か新しいことを始めるというのは活力が必要ですね。

犬たちの新しい出会いにもかなりのエネルギーが投入されたようです。

対面後はいっしょにトレッキングに行きました。

これから仲良くなりそうで楽しみですね。

先輩犬たち、よろしくお願いします。

グッドボーイハートは人と犬が共に成長して調和することを目指すドッグトレーニング・ヒーリングスクールです。

生後5ケ月の子犬たちの対面レッスンを開催しました。

犬の3歳の扉を開けるとそこに待っているのは…。

お預かりクラスをたびたび利用してくれている犬ちゃんの飼い主さんから「3歳を迎えました。」とご連絡をいただきました。

子犬のころから成長を見守らせていただき、七山では我が家のように過ごしてくれているので、あの子犬だったあのコが3歳になったとなると感慨深いものがあります。

「三歳の扉」が犬にとってとても大切な扉であることは、グッドボーイハートの初期のころからずっと言っています。

犬が3歳の扉を自分でちゃんと開けたかどうか、それが犬の行動に如実に表れるからです。

犬の3歳というと人間では20代後半くらいでしょうか。

ともに社会の中でいっしょになって戦える年齢なのです。

もう一方的に守られる存在ではなく、自律した確固たる自分を持っているということです。

精神的には強くなり、興奮することも少なくなり、幼さよりもたくましさが感じられるようになります。

それが3歳の扉を見事に開けた犬の姿です。

誕生日のすぐあとにお預かりクラスを利用して七山に来てくれました。

子犬のころから成長を見てきたダンナくんも「なんか、今までと違うな。あまり興奮しないし、すごく落ち着いて見える。何か変わった?」

とその犬ちゃんの変化にすぐに気づきました。

「3歳になったんだって。3歳の扉を開けたんだよ。」と説明をしました。

3歳というのは3年です。

石の上にも3年ともいいますね。

そして3年は千日。

子犬のころから3年間、飼い主さんと続いた生活の数でもあるのです。

千日、毎日変わらぬ気持ちで向き合い続けた結果が3年がたち、ここにお互いの関係性が出来上がったと言えますね。

長いようであっという間だったと思います。

今までずっと楽しかったように、これからもずっと飼い主さんとの日々を充実させていくのでしょう。

七山では私たちのお供として、これからもよろしくね。

犬の生活環境を整えること:お庭やテラスの目隠しで犬の安心&安全を確保せよ!

犬のトレーニングクラスというと、犬にオスワリやオテを教えることから始まると勘違いされている方がまだまだ多いようです。

犬のトレーニングクラスの始まりは、犬がどのような年齢や状態であろうと変わりません。

犬を迎えたらまずしなければいけないのは、犬が安心して生活していけるように犬の生活環境を整えることです。

例えば子犬の場合には、安心して眠れる場所や排泄場所の確保、犬が安心できる接し方などを身に着けることがトレーニングの始まりです。

犬の環境整備では、犬が安心して活動できるように、ベランダやお庭周辺を整えることも必要です。

今日は、この中で飼い主さんが案外気づいていない犬を不安にさせる環境についてお話します。

それは、お庭やテラスと屋外との境界線の環境です。

庭やテラスから通行人が犬にむかって話しかたり手を出してなでたり、指を突っ込んできたりするようなことはないでしょうか。

通行人が犬に対してこのように接して来られるのは、テラスや庭の低い柵や通気を考えて設置された網の柵が多いようです。

犬がテラスに出ているときに、テラスの向こうから犬を見ていたり話しかけたりする人がいると、犬は大変不安定になります。

もちろん、見たり話しかける人は犬が好きな人なので悪気はないのですが、犬にとってはこの境界線越しに接する行為は、曖昧さにつながり不安を感じさせます。

犬は柵越しに話しかけられると、柵に向かって立ち上がったり、キャンキャンと吠えたり、鼻をならしたり、排泄をしたりするかもしれません。

これらの行動は、犬がその環境で不安を抱えているというシグナルです。

日常的によく来る来客で、室内でも会うことがあり、その人のことを犬が熟知している場合には穏やかな接触ができる場合もあります。

しかし、あまり知らない人や同じマンションの人やいつもそこを通る人で、人側は犬に愛着を持っていても、犬の方が同じであるとは限りません。

実際に、このような曖昧な柵という境界を越して接してくる人に対して、犬が噛みついたという例は少なくありません。

柵を越えて接した人に対する噛みつきの事故は100%人の方がルール違反で犬は悪くないのです。

でも人の方がかみつかれるまでは「今までは喜んで撫でられていた」と主張することで犬が豹変したと思われてしまいます。

犬はずっと同じ主張を繰り返していて結果として噛みつきに発展しただけなのです。

この問題は「境界線があいまいであったこと」。

ただそれだけのことです。

犬にとっての自分の敷地と外部の敷地とでは、直接触れることができない、直接見ることができないことではじめて「境界線がある」と認識されるのです。

中には明らかに外側の人が気づいていないのに、犬の側から外が見えることでわんわんと吠えてしまう場合もあります。

目隠しは境界線をはっきりと作り、犬に対して自分のテリトリーが安心かつ安全であるということを理解させる方法です。

写真は、黒柴ちゃんのご家庭のテラスに作っていただいた目隠しの境界線です。

この境界線があることで、柴犬ちゃんは鼻ならしや立ち上がりや飛びつく行為がなくなりました。

こうした工夫が、本当に犬の立場にたって考えることなのです。

ということは、犬のトレーニングクラスとは「犬の立場にたって考えることを学ぶこと」なのです。

犬がずっと自然へのガイド役であるためのトレッキングクラス

梅雨らしい雨も降らないのに山では夏蝉のジーという声が聞こえ始めました。

小鳥たちの鳴き声もそろそろ終わり、もう少し雨が降ったらいいなというこの頃。

6月末にもお天気を心配する中、すごく心地のよい空気と冷たい風にあたりながらグループトレッキングクラスを開催できました。

なぜトレッキングクラスをしているのか?

トレッキングクラスとは犬と山を歩くクラスです。

実は家庭犬のトレーニングスクールを始めたときは、犬と山を歩くことなどあまりにも普通のことだと思っていました。

ところが、クラスを通して犬のことを飼い主さんにお伝えしていく中で、犬と山を歩くことを知らない飼い主がほとんどだということがわかったのです。

そこで「犬と山を歩くクラス=トレッキングクラス」を作りました。

グッドボーイハートが福岡市博多区から唐津市七山に移転したことで、犬と自然についての学びはどんどん深まり、トレッキングクラスの内容もかなり変化してきました。

犬が人のそばで果たしてくれる本当の役割とは

今言えることは、犬は人と自然をつないでくれるガイド役として私たちのそばにいてくれるということです。

人は自然なしでは生きていけません。

人という動物も自然のひとつであるし、水や風、新鮮な空気、土、そして多くの人から嫌われる昆虫だって、現代の文明のある生活を支えています。

ところが人工的な都市生活の中では、自然とのつながりが途絶えてしまいます。

人と人の間だけで起きていることに執着すると、人や病んでいくような気がするのです。

それを助けてくれているのが、犬という存在です。

犬の存在によってたくさんの人々の心が救われているのが、犬が癒しの存在であるからですが、それは単にかわいいという単純な作用ではありません。

犬が自然の一部として人のそばにいるからです。

犬を人にしてしまうと病気になるって知ってますか?

その犬を自然から切り離して人の方に寄せすぎてしまうと、犬は病気になります。

人の方に寄せすぎるとは、犬を人として育てることです。

もしくは犬を人のように扱うことです。

身体の病気になることもあるし、感覚や行動の病気になることもあります。

病気になった犬たちは病院かドッグスクールに行くことになるでしょう。

ストレス行動が繰り返されることもまた犬の精神が少し病んでしまった証拠なのです。

犬が犬として健康であるためのトレッキングクラス

トレッキングクラスは犬が自然とのつながりを忘れずにいるための時間です。

同時に、自然とのつながりを人に教えてくれるガイド役として活躍する場でもあります。

トレッキングクラスは人が犬に何かを教えるためのクラスではありません。

トレッキングクラスでは他のクラスと同じようにおりこうさんとほめる必要もありません。

むしろ人の方が「上手に歩けたおりこうさん」と犬からほめてもらうことくらいでしょう。

いっしょにがんばった、犬を通して何かを感じた、共感できた、気持ちよかった。

そんな時間を持つことがトレッキングクラスの目的です。

グループトレッキングは来月も開催します。

お写真はすべてトレッキングクラスに参加してくれたガイドちゃんたちです!

子犬のトイレトレーニングを成功させるために!子犬の生活管理表を作りましょう。

子犬のトイレトレーニングについて昨日の記事「子犬のトイレトレーニングは生活管理と行動管理が重要※ごほうび・罰は不要です!」の続きです。

子犬のトレーニング(パピートレーニング)の基本は「管理」から始まります。

子犬が家に来たばかりなのに、ほめたり叱ったりして子犬を傷つけてはいないでしょうか。

良かれと思ってやっていることが実は子犬にとってストレスを与えています。

まだ環境に馴れていない子犬に、物事を分かるようにと要求するのはあまりにも酷なことです。

子犬にとってストレスになるばかりでなく、子犬の成長は阻む接し方です。

子犬にとって最初に大切な事は「適切な環境を整えて管理すること」です。

人間の赤ちゃんと同じことです。

人間の赤ちゃんもコミュニケーションを覚えつつも、まずは生活の管理から始まりますね。

何時になったら寝せる、何時になったらお乳を与える、排泄をする、毎日の管理を通して赤ちゃんの生活のリズムがつかめるようになってくるでしょう。

子犬の場合にも同じです。

子犬の生活をきっちりと管理することがトイレトレーニングの成功につながります。

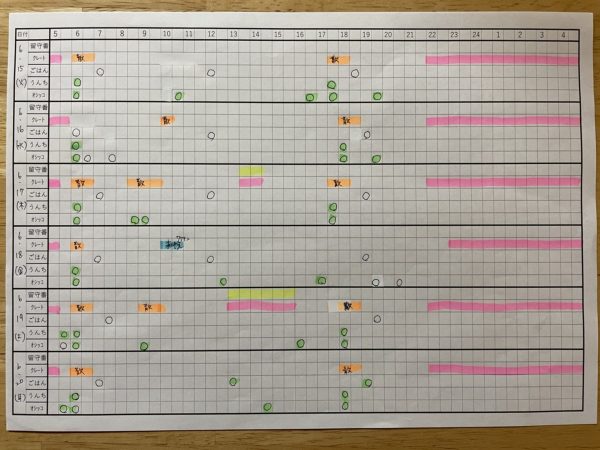

そのため家庭訪問レッスンでは「子犬の生活管理表」の作成をお願いしています。

今回は柴犬のはるちゃんの生活管理表の写しをいただきましたのでご紹介します。

とてもよくできていて、月齢と共に生活が整ってくるのがわかります。

はるちゃんは2月2日生まれです。

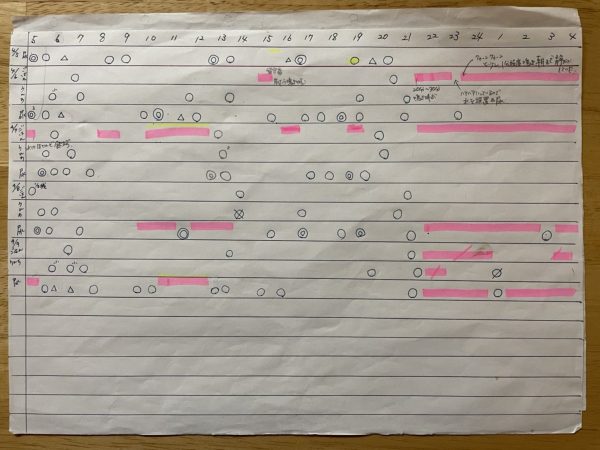

一枚目はこちらです。お家に来てまもないころにトレーニングを開始しました。

トレーニング初回のときに管理表の作成をお願いしたのでそのころのものです。

子犬の生活管理表1

ピンクはクレートの中

△がトイレの失敗、〇はトイレの成功ですが、このころはまだ排泄場所が室内にありました。

室内のトイレトレーでさせているために、成功は多いけれど回数もとても多くなっています。

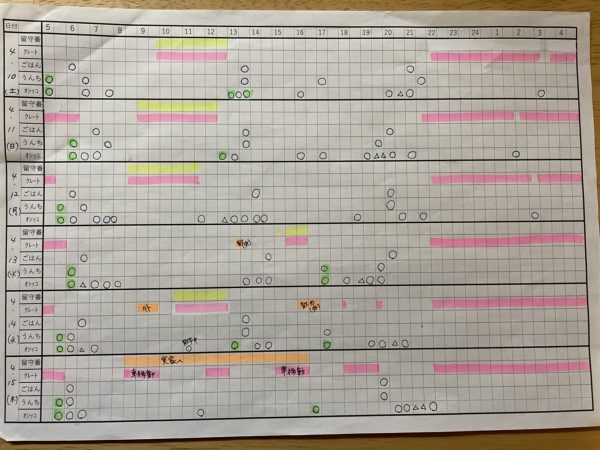

子犬の生活管理表2

管理表がバージョンアップしました。

このあたりから排泄場所としてテラスを利用していたころですが、サークルを完全に撤去できたところです。

テラスに行く手前にもトイレシーツがあり、まだ排泄回数が多めですね。

子犬の生活管理表3

最近の管理表です。

排泄場所は室内のものは撤去してお庭だけになってひと月以上がたちました。

排泄はすべて成功。

散歩も始まり、散歩中にも適切に排泄を行っています。

トイレの回数は大が2回くらい、小が4,5回くらいです。

はるちゃんは今生後4ケ月半になりますが、この程度が普通の回数です。

子犬の生活管理は飼い主さんがどのくらいの時間、子犬のお世話ができるかどうかでその進行度合いは変わってきます。

当然ですが、飼い主さんが自宅にいて管理ができる方が子犬の行動は安定します。

留守番の長い子犬は安定するまでにかなりの時間を必要とします。

だからといって子犬を毎日他の犬のいる幼稚園に預けるような生活はおすすめしません。

子犬はたくさんの犬に囲まれて成長するとテリトリーの形成が不安定になります。

それぞれの環境での子犬の育てなので、皆が同じようにできるとは限りませんが、生活管理表の作成は、子犬を適切に管理できているかを客観的に見ることができる道具です。

お写真のシートを参考にしてご自分なりの子犬の管理チェック表を作成してみてください。

子犬のトイレトレーニングは生活管理と行動管理が重要※ごほうび・罰は不要です!

引き続きですが、子犬のトイレトレーニングのためにフードやオヤツなどの食べ物を使う方が多いことで「それ違いますよ」の説明が続いています。

しかし毎回お話するのですが、違っているということを説明するためにたくさんの時間を使う労力と時間が本当にもったいないです。

なので今日も何が違うのかという説明はいたしません。

とりあえず、犬のトイレトレーニングには食べ物は不要です。

同時に犬のトイレトレーニングには罰や脅かしは絶対にしてはいけません。

子犬のトイレトレーニングを成功させるために必要なこと

は、たったの二つだけです。

1、生活環境の整備を整える

2、行動観察を常に行うこと

1、生活環境の整備を整える

子犬は自分の生活空間を汚しません。

だから巣穴変わりのクレートの中では排泄をしません。

同時にクレート周辺の自分の場所や、自分のベッドやマットなどに排泄をしません。

同じように、室内を自分の住処とみなすようになると犬は室内に排泄を失敗することはありません。

生活環境の整備が不十分で子犬に排泄の失敗をさせてしまうのはこんな例があります。

・子犬が自由行動できるスペースを広げすぎた。

・子犬が死角にはいるようなわかりにくい家具の配置をしている。

・子犬のクレートトレーニングが上手くいっていない。

・子犬が自分の排泄場所で歩いていけるような環境が整えられていない

・子犬がソファなどの高い場所に生活をしている

もし子犬に排泄の失敗が多いなら、以上の環境整備で間違った部分を訂正してください。

2、行動観察を常に行うこと

子犬が部屋の中を住処とみなし、排泄場所への移動が適切に行われるようにするために、子犬が排泄のシグナルを出し始めたらすぐに排泄場所に誘導します。

子犬が排泄をするシグナルとは、床の匂いをとりはじめる、匂いをとりながら周りはじめる、左右に動くような動きをする、肛門が膨らんでくる、こんな感じです。

子犬は生活空間が安定していれば、室内で排泄をしたくなるような行動はしないのですが、室内空間に馴れていない子犬は室内の匂いですぐに排泄をはじめてしまいます。

今まで屋外で飼育していた犬や、家に来たばかりの犬、テリトリーを広げ始めているときなどの飼育環境を変化させたときには、子犬に失敗をさせないようによく観察をしてください。

子犬が排泄の失敗をしたからといって、叱っても子犬はそれがだめだということを理解しません。

トイレトレーニングは子犬に善悪を教えることではありません。

あくまでも「自分の住処は汚さない」という子犬の習性にのっとって、環境整備と行動観察で子犬が適切な場所に排泄をするように導いてください。

焦らず、急がず、きちんと記録をとることも大切です。

子犬のトイレ管理表の作り方については次回ご説明します。

関連記事はこちらへ↓

<犬のこと>犬は境界線の上に排泄(トイレ)をする動物です

犬の快適な移動の手段として「犬用リュック」の活用を!

先日のブログ記事でお手製の犬用カートをご紹介しました。

生徒さんの自前のカートでマンションのエレベーターの移動でも犬に負担をかけません。

しかし、中には動けない状態で他人や他の犬との距離が近くなることを恐れる犬もいます。

こうした犬たちのための有効な移動の手段は「犬用リュック」の活用です。

リュックを活用している生徒さんから写真をいただきました。

体重5キロくらいのミニチュアダックスちゃんの移動に使っています。

横開きになるので犬を抱えて無理にいれなくとも、ハウスにいれるように自分の足で歩いて行かせることができます。

こうして自分で入れるバッグは犬にとってはストレスが少ないのです。

リュックに入った瞬間は犬は何となりますが、すぐにリュックを背負うと飼い主さんの背中と密着する状態になり、すぐにおとなしくなります。

今までにもこのタイプのリュックを使用された方がいましたが、どの犬たちも静かに入っていました。

マンションの移動中に抱っこの状態では人の吠えてしまう犬も、クレートやリュックの移動のときには吠えません。

自分が無防備な状態であるのに、拘束されて動けない状態になることは犬にとっては大変なことなのです。

もちろんそれで我慢のできる犬もたくさんいますが、中には感受性が高かったり、幼少期の経験などで抱っこ移動苦手な犬たちもいます。

それらの犬たちのために安全かつ安心できる移動手段を飼い主が提供するのは、犬に対する支援であって過保護ではありません。

リュックは夏の暑いアスファルトを避けて散歩をしたいときにも有効です。

子犬のお散歩デビューのときにも使えますね。

リュックに入っているミニチュアダックスくんのお顔はこちらです。

どこでも行ける。

いつでもいっしょ。

安心&安全の移動の方法として犬用リュックを活用しましょう。

マンションの移動の手段にお手製のカートが大活躍してます。

マンションなどの集合住宅での共有部分の犬の移動について、原則として犬を歩かせないで移動させるというところが多いようです。

犬を歩かせないで移動する方法とはこんな感じでしょうか。

・抱き上げて移動する

・カートにいれて移動する

・クレートにいれて移動する

・リュックやバッグを使って移動する

道具がいらず一番簡単なのは「抱き上げて移動する」ことです。

しかしこの「抱っこ移動」は犬の立場にたつと最善とは言えません。

犬によっては「抱き上げできないサイズ」「抱き上げを好まない性格」もあるからです。

なので、移動の方法としては「抱き上げ」以外の方法をお勧めします。

犬のサイズによってはリュックやバッグ可能ですが、中型犬以上ではこの方法もできません。

そうなると、カートでの移動が現実的な選択になります。

犬用のカートは高額なものが多いですが、そんなおしゃれなカートも体重が6キロくらいの犬しか入れません。

もう少し大きなサイズとなると、カートも結構高いです。

マンションの入り口に置いたときにとられるかも…と思うだけで悩みます。

その悩みを解決した素晴らしい道具をDIYで製作した生徒さんがいます。

なんと犬のエレベーター移動のために手作りのカートを作ったというのです。

それがこれです。

なんと台車に木の板を付けて犬用の台車にしたというのです。

後ろからみるとこんな感じに。

すごくないですか?

抱き上げんしなくても自分で乗って自分で降りることができる。

だけど移動中はじっとして乗っているということなのです。

リヤカーに形が似ていますよね。

ゴールデンウィークにお父様が作ったとのことで感動して写真をお借りしました。

犬のためにできることっていろいろとあると思うのです。

それは「犬の立場にたって考える」ということです。

マンション内の移動について、犬の立場にたって考えた結果がこのスタイルになったのでしょう。

素晴らしいです!

なんだか犬くんのお顔も凛々しくみえますね。

モグラをとる犬をお探しの方へ、子犬がモグラを捕獲しました!

犬にはいろんな能力があって、それを短かに見たり知ったりするとワクワクします。

先日、トレッキングクラスに来てくれた犬くんの飼い主さんから「モグラをとったんです!」という話を聞きました。

モグラをとる犬というか、むしろモグラをとることできる犬はなかなかいません。

モグラは日本の柔らかい土にはたいてい生息しています。

七山のオポ広場やお庭にもモグラの通ったあとにできる土の盛り上がりが無数にありますが、実際にモグラをとった犬はいません。

今回「モグラをとった犬」は、生後5ケ月の柴犬の子犬くんです。

いつも散歩中に立ち寄って排泄をしている場所が柔らかい土になっていて、その中に口を突っ込んでとったそうです。

ほとんど死にかけていたのではないかと飼い主さんはいうのですが、口にくわえたあとなかなか離そうをしなかったというのですから、子犬にとって獲物をしとめた感は強かったのでしょう。

モグラは土の中では動きが早く、モグラたたきとはよくできているなと思うほど簡単にはとれないようです。

さらに、犬はモグラを食べるのかというと、食べているのを見たこともありません。

モグラはモグラ科という生物で、食べられないこともないけれど美味しくないというらしいのですが、試してみたいとはだれも思いませんね。

これだけ数がいて人間が食べていないのですから、相当美味しくないのだと思います。

犬は自分のテリトリーの中に入ってきた動物を食べる目的でなく殺傷することがあります。

特に柴犬の場合には囲われるかもしくはつながれてある程度狭い場所で飼育されている歴史がありますから、自分の狭いテリトリーの中に入ってきた生物はすべて殺してきたことでしょう。

そのため柴犬は特に蛇やムカデといった毒性の高い動物ほど、殺すことが得意です。

日本犬全体にこのような気質が見られます。

今回モグラを退治してくれたのも、こうした柴犬気質から来たもののようです。

そしてモグラをとった子犬くんにも、独特の性質があります。

少しひとつのことにとびぬけている、同時に全体的にはまだ成長が整っていない、ざっくりいうとそんな感じの気質です。

子犬の成長記録として残しておきたい一枚の写真をいただきました。

犬と関わるにあたり「犬ってすごいな!」と感じることはたくさんあった方がいいのです。

子犬ちゃんすごい!

関心した出来事でした。

モグラちゃんはペン消ししていますが、苦手な方はご注意下さい。

週末はトレッキングデビューで山はとても賑やかでした。

週末の山は気温もほどよく苦手な蚊もあまりおらず風は涼しい、とても過ごしやすい天候に恵まれました。

トレッキングデビューさんたちがたくさんいらしたので、コンディションが良くて助かりました。

小さな赤ちゃんを連れてのご家族で、赤ちゃんも背負子に乗ってトレッキングしました。

お若いご夫婦に連れられた生後5ケ月の子犬ちゃんのトレッキング。

お父さんとグループトレッキング前の練習のためのトレッキング。

子供たち4人といっしょに大人数でのトレッキングデビュー。

性別も年齢も暮らしている環境がそれぞれに違う犬たちが、こうして飼い主さんと一緒にトレッキングに参加して下さる機会は私にとってのご褒美です。

たくさんの生徒さんたちがグッドボーイハートのクラスを受講して下さいます。

まずは家庭訪問レッスンでの環境整備から始まり、日常生活を安心して過ごしていけるように犬の習性やしつけについて学んでいただきます。

一定の基盤が出来上がったらトレッキングクラスにもご参加いただけます。

しかし、みなさんなかなかお忙しいようで家庭訪問レッスンを受けられてもトレッキングクラスには参加されないことも多々あります。

お預かりクラスを利用して飼い主さんの代わりに私が山遊びを犬と楽しんだりする機会はいただくことがありますが、やっぱり飼い主さんと犬がいっしょに山を歩くという体験を通して学んでいただきたいと思うのです。

犬を連れての山歩きですが、もちろんスタイルはそれぞれです。

ただ犬といっしょに山を歩くという行動は同じなのですが、ここに犬に対するある大切なものが入っているかどうかでその姿はかなり変わってきます。

その大切なものとは何か。

グッドボーイハートの生徒さんならもう気づいていらっしゃることでしょう。

とりあえず宿題としますね。