限られた時間の中で自分が手にとって完読できる本はわずかしかありません。しかもそれがある程度の分量の多い書籍になると手に取ることも控え、読み始めても興味をなくしてしまうこともあります。

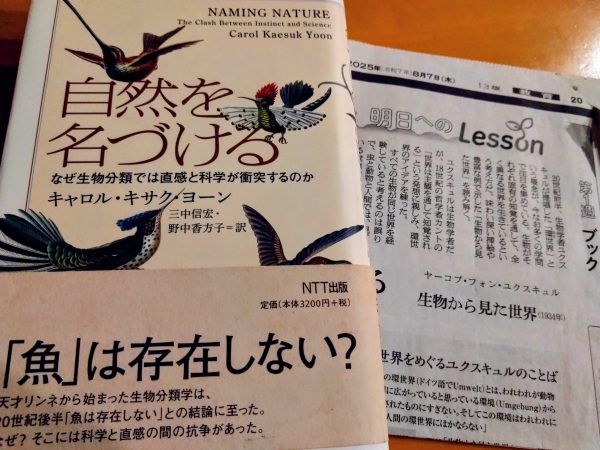

今回ご紹介する本「自然を名づける」は、ネット書店を検索しているときに偶然に発見して一年以上前に入手したものです。なかなか読み始めることができず、やっとこのたび手にとり読み始めるとあっという間に読み終えてしまいました。

この本に関心を持ったのは、帯の一言「天才リンネから始まった生物分類学は…」という部分でした。帯は書籍を手に取る上で重要だということを学んだばかりですが、まさにそのとおりの流れでこの本を手にとったのでした。

分類というのは日常生活の中にあふれています。動物と生物を分ける力やたくさんの種類のあるイヌをすべてイヌとして受け入れられる力も学んで身に着いたものではなく、脳がいつの間にか身に着けている、ある意味では生得的な能力であるようです。

この本の中にも紹介されていますが、脳の一部を損傷した人のケースでは、無生物の名前や区別はできるのに生物や動物といった自然界の生きているものを区別することができなくなったという例も紹介されています。著者が語るには、人は生物界の秩序=自然界の秩序を理解できるように進化してきたのではないだろうかというところから本書はスタートします。そしてそれは人間独自の環世界から見えてくるものだと発展していくところが、とても興味深く一気に引き込まれました。

帯の「天才リンネ」とは、分類学の父、スウェーデンの学者であるカール・フォン・リンネのことです。分類学というものを生み出した学者ですが、そのリンネの分類の仕方はリンネ自身の環世界によるものであったというところも驚きでした。環世界とは、それぞれの動物が持つ世界で、イヌにはイヌの見える世界があり、ヒトにはヒトの見える世界があり、ダニにはダニの見える世界があるということで、動物によっても違いがあり同時に個体によってもさらに違いがあります。どうやらリンネ先生は自然の秩序を感じ取る独特の環世界をお持ちであったようで、そのことが分類学を一気に飛躍させる結果になったらしいのです。

この本を読み始める少し前に、ある生徒さんから朝日新聞の切り抜きをいただきました。2025年8月7日発行の「明日へのレッスン」というコラムで、ヤーコブ・フォン・ユクスキュルの「生物からみた世界(岩波文庫発行」)について紹介したコラムでした。生物からみた世界はこのブログでもおすすめの本として紹介しています。ユクスキュル先生の提唱したとおり、まさにこの世界は固有の主観的な世界に他ならないのでしょう。

その理解の上で分類学の起こりと発展の流れについてみていくと、その主観もどこか繋がっている部分が見えてきます。結局、分類学は感性から科学へとその手法を変えていき、最後には分子の世界へとより道具の中でしか見えない世界へと変わってしまいます。

単なる一般人である私としては、あえて顕微鏡を通して見る世界ではなく、自分の眼や鼻や皮膚などの知覚と感性を通して感じる生物の世界を楽しむ世界であり、またそれこそが自然のセンスとつながる唯一の方法であるという結論に至りました。

先日も山の中を歩きながら秋の野草を写真撮影して検索して名前を調べるという作業をしました。ヒメツルソバはタデ科イヌタデ属など、調べると植物たちの関係もわかって楽しいものですが、なんとなくソバっぽい葉っぱをしているので近い種類なのかなと想像を膨らませることもまた楽しいものです。どちらにしても日常で関わることのできる身近な植物や動物がたくさんあることは確実に生きる時間を楽しくしてくれます。