家庭訪問レッスンのために車で移動する時間が多くなりがちなので移動中にラジオを聞くことが日課になっています。

そのラジオ番組の中でも特にかじりついて聞きたいとおもってしまう番組があります。

全国のラジオ放送番組としてはおそらくかなりの長寿番組となる「テレフォン人生相談」という番組です。

月曜日から土曜日の11時から15分くらいの放送なのですが、このテレフォン人生相談はなかなか考えるところが多く、人生の学びのひとつになっています。

テレフォン人生相談の冒頭はこんなふうです。

人生には様々な喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。

人に言えない、誰にも相談できない、悩みや苦しみ。

そんな時いくらかお役に立てれば…というのが、この番組です。

みんないろんなことで悩み苦しまれ、そして立ち上がろうとしているのだなと感じたり考えたりする機会になります。

ほんの短い時間の応答なのでこれで問題が解決するというわけでしょうが、人に打ち明けたり話すことができるだけで人は多くのことを解決する機会を得られるというのがこの番組の趣旨なのかなと思います。

この番組を聞きながら犬のテレフォン人生相談もやってみたいななどと妄想がはじまってしまいました。

妄想なんだけど本気です。

すぐに妄想してしまうのは自分という人間のバカな部分でもあるけれど、ある程度バカだったからこそこんな人生を歩けているのだという自負もあります。

だから妄想が頭の中にわきあがってきたときにはすぐには否定せずに、一度広げてみたり閉じてみたりしてその可能性と周囲に広がる利益と迷惑を想像するようにしています。

名前はすぐに決まりました。「テレフォンわんわん人生相談」です。

テレフォンではありませんが、すでにスカイプを利用した通信講座を受けてくださっている生徒さんもいらっしゃいます。

このテレフォンわんわん人生相談は通信講座といった実践スタイルではなく、犬のしつけやトレーニングをはじめてみようかなと思っている人に一歩を踏み出す機会にしていただきければと考えました。

番組にあるとおり、いくらかでもお役に立てれば、という趣旨でできないかなと模索しているところです。

ある生徒さんにこの話をしたところ、飼い主さんからではなく犬から相談を受けるというのはどうですか?とご提案をいただきました。

ある犬ちゃんが「もしもし」と相談してくるというものですね。

こうなると事実上というよりも犬のコトバを人に置き換えた半分は作り話、だけど結構まんざらでもないよという形を作り上げることになり、これもまたためになるなと思いました。

実際、犬と人はコミュニケーションも習性もかなりの違いを持っています。

相手を理解するためのツールとして科学的に実証されている事実は外せませんが、その科学すらも時代と共に変化していきます。

今まで正しいと思われてきたことがそうでないことなど山のようにあるわけです。

だからこそ柔軟な発想と想像は犬のしつけやトレーニングにはかかせない要素です。

話を元に戻すと犬が「もしもし相談があるのですが」と尋ねてくることをできるだけ犬の立場になって書いてみること、これもまた私の勉強にもなるわけです。

以前グッドボーイハートで発行していたWOOF WONDERFUL WORLDという冊子で「オポズセンス」というコーナーを書いていました。

オポというのは数年前に他界した私の愛犬です。

プロフィールの写真やグッドボーイハートの歴史の中でもオポが中心になっています。

グッドボーイハートのマークもオポの横顔ですね。

オポズセンスというのはオポの感性という意味で名付けました。

オポの気持ちや立場にたって書いたのですが、今読み返すとまだまだ人よりだという部分がたくさんありました。

その人よりだということに気づかされたのはオポと七山に移り住んでからです。

以下に自分が人目線で犬を見ていたのかを痛感させられることになりました。

良くいえば博多で犬と暮らしていたころと比べると数千倍イヌのことがよくわかるようになりました。

オポズセンスを復活させるつもりで「テレフォンわんわん人生相談<ブログ編>」を初めてみます。

題目にはブログ公開とありますが、もちろん作り話です。

犬だったらこんなことに悩んでいるかなという見方でご紹介できればと思います。

グッドボーイハートは人と犬が共に成長して調和することを目指すドッグトレーニング・ヒーリングスクールです。

<日々のこと>「テレフォンわんわん相談」をブログ公開します。

<犬のこと>犬の習性を引き出すのは飼い主の役割なのです

動物は常に身を守る行動をとる習性があります。

犬も犬独自の方法で自分の身を守っています。

この「身を守る方法」を忘れてしまったため、もしくは思い出せなくなってしまったためパニックを起こす犬がたくさんいます。

パニック行動にはワンワンと興奮して吠え続ける行為や走り回る行為があります。

来客のときやその合図となるインターホンの音に反応して興奮してしまうのも犬のパニック行動のひとつです。

パニック行動は目の前の問題を解決する行動ではなく、ただ脳が混乱を生じて興奮した行動をするだけになります。

他にも吠えながらくるくると回るとか、連続してジャンプするといったものもあります。

ひどくなると周囲にあるものに噛みつくか突撃していくといった攻撃的な行動に発展することもあります。

パニック行動は問題を全く解決せずにその動物を消耗させて、時には危険な状態に陥らせたり事故を起こしたり、脳内の病気に発展してしまうこともあります。

ではどのようにすればいいのかなのですが、多くのケースで犬がパニック行動を起こす周囲の状態は、実際にはパニックになる必要のないことばかりなのです。

先にあげた来客もそうです。

宅配便が来たからといって、お客さんが家に来たからといってそれが何なのでしょうか?

人にとっては日常的な社会生活の一部でしかありません。

散歩中に他の犬とすれ違うとか、人に話しかけられることでどうしてそんなに騒がなければいけないのでしょうか?

説明していくとすごく長くなってしまいますが、簡単にいいます。

犬は本来なら危険なことから身を守るたくさんの術をもっているうえに、安心できる事柄には社会化という過程を通して順応していく力を持っているという事実がベースなのです。

ところがこの「ベース」は生まれたときから身についているわけではないのです。

犬の習性としては持っているものの、それがうまく引き出されないと犬は自分の身を守ることができません。

できなくなった大変多くの理由が、飼い主が犬を守り続けたから、逆に飼い主が犬を危険にさらし続けたからということです。

危険にさらすなど自分は絶対にしていないと思われるかもしれませんが、抱き上げて拘束すること自体は犬にとっては危険な状態におかれるということなのです。

他にも赤ちゃんとして接し成長の機会を得られなかったことなどもまた、犬を危険にさらす行為につながっています。

実は犬が吠えたり騒いだりする走り回ったりして手に負えなくなるパニック行動をつくってしまったのは、犬の様々な成長過程での経験なのです。

成長過程の経験とは、繁殖の過程、子犬期の生活環境と育て方、その後の成長過程と育て方などを含みます。

いつも思うのですが、この犬が子犬のころからもっと別の環境で全く違う育てられ方をしていたらこうなっただろうかということです。

犬の飼い主なら一度は考えてみて欲しいことですが、この犬が他の人と暮らしていたら今と同じような行動をするようになっただろうと考えればどうでしょうか。

そう考えると飼い主として犬を育てるということの難しさとやりがいは計り知れないものだとわかります。

そのやりがいの中に、犬の習性を理解してそれを引き出すのが飼い主としての役割でありやりがいだと感じていただければと思うのです。

犬の本来の習性をうまく引き出してあげ、その犬がより犬らしく生きていく機会を提供できるのはまた飼い主でしかないのです。

そうすることで犬が安心して暮らしていける、つまり犬が幸せになるのですからこんなに楽しいことはありません。

<犬のこと>五ケ山キャンプ場を利用した生徒さんから

トレーニングクラスを受講する前は山にもアウトドアにもご縁のなかった生徒さんが、犬とともにトレッキングやテント泊に行かれることを聞くとうれしくなります。

いきなり本格的なテント泊にならなくても、ちょっと郊外の田舎を散歩したとか、海に行って遊んだとか、近くの山を歩いてきたというご報告でもワクワクするのです。

もちろん理由はその犬がそれだけ少し自然が近づいた生活を手に入れたと感じるからです。

1週間に1回でも、1ケ月に1回でも、そんな時間を得られると犬の気持ちはまた違うのではないでしょうか。

もちろん日々のお散歩はあっての話です。

飼い主の中には普段は全く散歩にも連れていかないのに、週末になるとアウトドアに犬を連れだす方がいます。

これは犬と自然を満喫する行為ではなく、犬もアウトドア備品の一部となっているという意味で最悪のパターンです。

毎日屋外で散歩を通して自然にふれる機会を少しでももちながら、週末はもう少し空気が良くて過ごしやすい場所でゆっくりと時間を使うというスタイルなら、犬と人の関係性は変化していく可能性を秘めています。

先日生徒さんからお写真をいただきました。

ブログに掲載の許可をいただいたので紹介します。

福岡の那珂川町にできた新しいキャンプ場で犬といっしょに過ごしたとのことでした。

広い囲いがあって他の犬との接触もなく安心して過ごせるスペースがあるとのことでした。

下ろしたてのテントの横で少し緊張気味でしょうか、でもなんだか新しい体験を楽しんでいるように見えます。

気持ちの良いときにする日向ぼっこポーズで、ようやく環境になじんできたようです。

特に飼い主さんの気持ちに敏感な犬は、飼い主さんの気持ちのほぐれで自分もほぐれていきますね。

キャンプ場の近くには遊びのできる自然もたくさんあるということで、お散歩だけでも使っても良いところがあるそうです。

暑くなりますので気温をみながらお出かけください。

<犬のこと>子犬の時のもうひとつのトラウマ体験

先日のブログで子犬期に抱えやすいトラウマ経験についてお話しました。

こちらです↓

<犬のこと>子犬の時の経験がトラウマになることとは

主に飼い主さんの手元に来る前のトラウマ体験についてお話したもので、飼い主としては事前勉強をしっかりして社会の価値観を変えて欲しいという気持ちで書きました。

今日のテーマは、飼い主自身がいつの間にか子犬にトラウマ体験をさせてしまっていることのひとつについてお話します。

子犬のトラウマ経験は少ないに越したことはありません。

飼い主であれば子犬のころに子犬の心に傷を残すような体験をさせたくないと思うでしょう。

ところが知らず知らずのうちに、子犬にトラウマを生じさせてしまっていることがあります。

それは散歩中に起きてしまいます。

子犬は早ければ生後3ケ月から、遅くとも生後4ケ月くらいには家の周辺を散歩させるようになります。

最近ではなぜか犬を散歩に連れていかない飼い主も多いのですがあくまでこれは例外だと思ってください。

犬にとって散歩は日課であり、するのが普通の生活です。

この子犬の散歩体験のときに、様々な外的な刺激に遭遇することになります。

このたくさんの体験の中にはトラウマとなる危険性がたくさんあるのですが、一番見逃されているのに最も傷を負わせる体験とはなんでしょうか。

それは子犬が他の成犬から吠えられるという経験です。

吠えられるというのは防衛的は吠えで、いわゆるワンワンとかガウガウとかいった声で吠えられることです。

こうした吠えは犬が自分のテリトリーを守るために出る吠えです。

散歩中に他の犬に吠えている犬の多くは、自分のテリトリー内で出会った他の犬に対して「こっちに来るな、あっちへ行け」といった防衛を目的として吠えます。

散歩にではじめたばかりの子犬にはテリトリーがありません。

成犬たちが作ったテリトリーの中に自分は新米として登場するわけです。

そこで成犬たちにワンワンと吠えられてしまう経験は子犬トラウマとなります。

吠えられるという行動は攻撃を受けるという行動です。

乳歯しか持たず戦うことを知らぬ子犬が、受け入れられるべき大人の犬から攻撃を受けるということです。

人に置き換えていうと、幼稚園児が大人からなんくせをつけられて脅されるといった行為を受けるということです。

これが1回きりというのなら経験としては回避できるかもしれませんが、毎日の散歩で会う犬が決まっているとどうしても同じ犬からいつも吠えられることになります。

子犬の散歩中に家の敷地内からいきなり吠えかかってくるケースも珍しくはありません。

家の庭の敷地で吠える犬にしてみれば、常に敷地が他の犬に脅かされているという劣悪な環境なのです。

吠える犬は決して悪くなく悪いのは飼い主なのですが、それをここで論じても仕方ありません。

子犬の立ち場では、敷地の中からであってもガウガウと吠えられるような経験は犬に対する緊張や恐怖を植え付ける結果となります。

この子犬期の経験は案外軽視されています。

というのは人側からみると歩いている犬の吠えは危険性がある程度感じられるものの、柵の中から吠得ているだけだからびっくりする必要はないだろうと感じるからです。

同じように犬が理解できるようになるのは、犬がもっといろんな経験を重ねてからです。

一定の経験と学習を重ねると、柵内で吠える犬がたいして危険でないということを大人の犬は理解するようになることもあります。

ただ子犬にこれを理解させることはできません。

庭の柵越しに吠える犬の前を通過しその犬に吠えられる経験を重ねるたびに、子犬は他の犬に対して攻撃性を高めていきます。

また散歩中にリードがついていてもどんなに距離があっても、会うと必ず吠えられる経験を重ねた子犬は特定の犬が苦手になったり、同じような容姿の犬に対して攻撃性を高める結果となります。

これがトラウマとなってしまうのは飼い主には理解できないかもしれません。

なぜなら吠えかかる成犬に対して子犬の方は無反応であることが多いからです。

子犬は吠え返すようなコミュニケーションを持っていないことと、子犬は環境に対して無防備であるので反応も少ないからです。

これは人の子供でもあることですので、子育て経験のある方なら納得されるでしょう。

子供が怖がっている反応を示しておらず、子供に聞いても怖くないといっていたものやことが、実際にはトラウマになることがあるのです。

飼い主として子犬にトラウマを与えないためにできることは案外簡単です。

柵越しに吠える犬がいるならその家の前は散歩のコースから外すべきです。

散歩中に吠えかかってくる犬がいるなら時間やコースを変えてみましょう。

相手の方が悪いのになぜこちらがと思う気持ちもありますが、新米なのですから仕方ありません。

子犬の散歩にとって安心安全なコースと時間を選択するという気持ちで、吠える犬を避けたコースを選びます。

公園も少なく狭くなり吠える犬が増える環境の中では難しいことも多いでしょうが飼い主としてはがんばりましょう。

さらに積極性を増すなら、吠えている犬の飼い主に「犬が吠えるのはストレス行動だときいたから心配ですね」と持ち掛けて、犬のトレーニングスクールを紹介することです。

ある生徒さんは自宅近くの散歩コースで見つける吠える犬たちにこうして声掛け運動をして積極的に自分の環境を改善させていかれました。

なかなかできることではありませんが、自分の犬にとってもプラスになり、さらに相手の犬にとってもプラスになることで皆が幸せになることですからすばらしいことです。

できないことはできないから、できることから始めるならどなたでもできる犬のこと、おすすめします。

<犬のこと>子犬の時の経験がトラウマになることとは

トラウマ…よく使われる言葉ですが、理解しているのかしないのかなんとも微妙なところです。

トラウマという言葉からイメージされるのは心に傷を負うということです。

文部科学省のトラウマの定義としてはこんな風に説明されています。

地震や戦争被害、災害、事故、性的被害など、その人の生命や存在に強い衝撃をもたらす出来事を外傷性ストレッサーと呼び、その体験を外傷(トラウマ)体験と呼ぶ。

トラウマ体験となる外傷性ストレッサーには、次のような出来事などがある。

1. 自然災害――地震・火災・火山の噴火・台風・洪水など

2. 社会的不安――戦争・紛争・テロ事件・暴動など

3. 生命などの危機に関わる体験―暴力・事故・犯罪・性的被害など

4. 喪失体験――家族・友人の死、大切な物の喪失など

犬の成長期における体験の中で飼い主さんが犬のトラウマになったこと原因として考えられるのは上記のうちの4番が一番多いのだと思います。

実際には、生命などにかかわる危機的な状態に至った経験をもつ犬はほんの一握りです。

その多くは保護施設や保護団体に保護された犬たちです。

保護された犬の一部はネグレクトと呼ばれる餌を与えられないという生命の危機にかかわる体験をしています。

また狭い場所に多数の犬たちと入れられるスペースを与えられないという虐待を間接的に受けてしまう場合もあります。

このケースは保護施設に飼育できるスペースが十分にないのに、多数の保護犬が収容されてしまうことで起きるもので、管理する人側もわかっていても十分にできないという理由で起きます。

意図して虐待しているわけではないのですが、結果として犬にトラウマを与えてしまったというケースも珍しくはありません。

同じ理由なのですがショップの販売やブリーダーの元でも管理の方法によってはスペースを十分に与えられない、適切なスペースを確保できなかったという理由でトラウマを生じてしまうこともまた珍しくはありません。

狭くて閉じ込められたスペースに長期間過ごすことは、本来屋外で生活する動物である犬にとってはトラウマを生じさせるには十分な環境なのです。

すべてのブリーダーやペットショップがということではありませんが、展示販売についてはトラウマ経験となる可能性があるので、まだまだ改善を重ねていただきたいところです。

子犬期のトラウマになる経験としては文部省の定義の中の5番の喪失体験も犬たちにとって起きていることです。

昨日までお乳を吸っていた母犬とある日突然会えなくなる、これはまさに大変な喪失体験です。

会えなくなる理由とは、人側の都合によって母犬と子犬が引き離されてしまうからです。

子犬をできるだけ早く母犬から引き離して販売したい人側の意向も多少働くことがあります。

母犬は正常に子育てのできる環境と能力があれば、自然と子犬を自分から離していきます。

授乳を拒否するという行動をするのです。

母犬の授乳の拒否によって子犬の方は人から与えられた餌を食べるようになり、次第にお世話かかりが母犬から人に移行されると良いのですが、工程を急ぐとそうなりません。

人側が急に母犬を子犬から取り上げてしまうと、子犬は大きな喪失体験を得ます。

これはあらゆるトラウマの中でもとてもつらいものでしょう。

こうした子犬にはお乳を吸う哺乳行動が大人になっても残りやすいですし、特定のものに執着する傾向も高くなりがちです。

執着する対象が飼い主となり問題が複雑になっていきます。

子犬期にかかえたトラウマが生涯を通して癒されないとは思っていません。

希望的な見方も含めて「いつかきっと癒されて欲しい」と願い、またその方法をいつも模索しています。

一方で子犬にトラウマ体験をさせないために知識と配慮を怠らないことです。

このために最も大切なのは、子犬を迎える側がもう少しレベルアップした知識と経験を重ねることです。

日本にはたくさん良いものがありますが、この部分では少し未熟かと思います。

勉強はどんな分類でもやるに越したことはありません。

犬を飼っている人も飼っていない人も、レベルアップした学習の機会をつかんでください。

<クラス>まったりとトレッキングクラスで梅雨の鬱も癒されます

来週からやっと梅雨入りということで急遽トレッキングクラスを開催しました。

トレッキングクラスはプライベートクラスが基本スタイルですが、犬同士のコミュニケーションが問題なければグループクラスでも開催しています。

今回は急なお誘いでしたが3頭の犬ちゃんたちが集まりました。

6月末とは思えないほどの気持ちの良い冷たい風が通る山をゆっくりと歩きながら、ひとつひとついらない気持ちの荷物もおろしていきます。

体はともかく気持ちだけは身軽になっていく感じがあります。

本当に気持ちが良くて「あー気持ちいいなあ」となんども連発してしまいました。

グッドボーイハートのトレッキングクラスは、ドッグランの中でボール遊びをしたり走り回らせたりする人工的な遊びとは少し違います。

人と犬が心をつなげてできることを実現させていきたいというもの。

お互いを思いやらなければできない生活の一部としてみんながやってきたことを思い出すこと。

そんな時間をトレッキングを通して実現させながら、犬も人も本来の自分の記憶を取り戻す時間としています。

自分も犬との山歩きを十分に理解するまでは、走り回らせて発散させることが犬の楽しみだと誤解していたときがあります。

走り回らせて発散させると犬は疲れて寝てしまいますし、飼い主としてはやった感も強いものです。

でも犬は走り回っていてそれを飼い主が見ているだけなら、共に時間を過ごしているとは感じられなくなったのです。

同時に犬が山を歩くことのすばらしさを得られるようになると、犬たちが本当に求めているのは走ったり興奮することではなく、こうした静かな時間なのではないかと思うようになったのです。

これもオポとの山暮らしを通してオポやいっしょに山で過ごした犬たちから教えていただいた大切なことです。

そのことをずっと伝えていきたくてトレッキングクラスをつくりました。

夏場はコンディションがいまひとつのトレッキングですが、無理せずにゆっくりとやっていこうと思います。

プライベートクラスはいつでもご予約が可能ですので、お気軽にご連絡ください。

<犬のこと>昭和の犬たちの思い出から知るイヌのこと

家庭訪問レッスンクラスのときに生徒さんから嬉しいお言葉をいただきました。

トレーニングクラスを受講するうちに犬との距離感が取れて心が楽になりましたというお言葉でした。

今まで犬とどのように距離感を取ったらいいのかわからず、どんなことでもしてあげようとという思いが強くなりすぎで自分も窮屈になっていたとのことでした。

それぞれの個々人が犬とどのように接するのか、どのように暮らしていくのかに最も影響を与えたのは自分が小さいころに接した身近な犬との記憶です。

「小さいころに犬を飼われたことがありますよね。どのような生活でしたか?」とお尋ねしてみました。

そのご家庭では次々に4頭ほどの犬を外飼いで飼っていたらしいのです。

その犬たちは柴犬だったかなにか日本犬だったと思うといわれていました。

そしてどの犬も自由に庭で過ごしていたとのことなのです。

係留せずに囲いもなく庭も外も自由に行き来していたとのこと。

さらに当時のご自宅は1階が病院だったので、病院の受付や待合室にも犬は勝手にはいったり出たりしていたらしいです。

昭和40年代くらいの話だとのことでしたが、愉快な話です。

病院の患者さんも特別困った感じもなく、みな普通の風景として受け入れられていたとのことでした。

日本では狂犬病予防法が昭和25年に施行されてから、犬の飼い方に変化が起こりました。

昭和40年代ではまだまだ犬について昔ながらの風習も残っていたのかもしれません。

その和やかな外飼いの犬と暮らす日本人の生活が、西洋の洋犬種をさらに日本独自の方法で愛玩化した小型犬を抱っこしてかわいがるようになったのです。

距離感がつかめないのも理解できます。

自分たちが幼いころに見てきた犬と、今目の前にいる小さなぬいぐるみのような飛んだり跳ねたりキャンキャンと吠える犬がとても同じ動物だとは思えないからです。

でもどちらも分類学上はイヌ科イヌ属

プードルと雑種は分類学上も違う動物だと誤解されている方が多いのですがこれは違います。

プードルと雑種は同じ種の動物であるという事実を認めた上で、わたしたちがどのように彼らを変化させているのかを知る必要は十分にあります。

あの昭和の貧乏だったけどわりとゆるやかだった犬の生活はもう戻ってくることはありません。

人の記憶の中にある風景も少しずつ消えていきます。

とても大切で忘れがたきこと、語り継いでいただきたいものです。

<おすすめのアイテム>犬用のレザーリードの取り扱いを始めました。国産のレザーリードは絶対にお勧めします。

犬との暮らしの中で絶対に欠かせないのがリードです。

リードについてはこのブログでもなんども取り上げています。

なぜなら犬とのコミュニケーションを図る上でもっとも大切な道具であるからです。

犬用のリードは100円ショップで購入することもできるし、ホームセンターでも買えます。

少しお高いリードはペットショップで購入することもできます。

でも、私がお勧めしたいリードがなかなかありません。

生徒さんに聞かれたときには特定のリードをおすすめしていたのですが、なんとそこが取り扱いを止めてしまいました。

それでグッドボーイハートで仕入れをして販売することになりました。

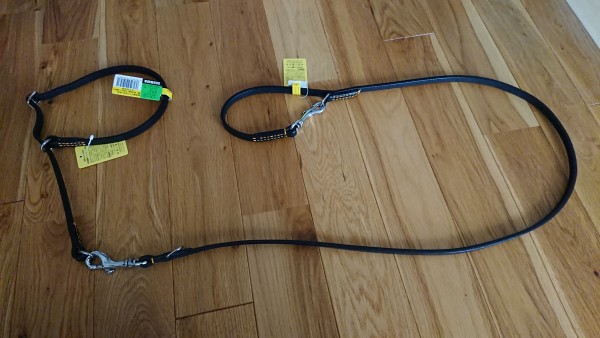

そのグッドボーイハートでお勧めしていたリードとはこちらです。

国産のレザーの犬用リードです。

瀬川製作所という会社で作られています。

犬用の皮製品の道具を作っている老舗のメーカーです。

瀬川のリードは若いころから使っていましのでその良さは実感しています。

金具の部分の縫い目の処理もしっかりとしています。

もちろんレザーも強くてしなりがあります。

その瀬川のリードの中でもリードの両方にナスカンがついているこのタイプがいろいろと使い勝手が良くみなさんに使っていただいていました。

両方に金具がついており金具から金具までが130センチです。

写真のように持ち手を丸めると長さは130センチくらいになります。

街中を散歩するにはちょうど良い長さです。

半分に折りたたむとさらに短く使えます。

逆に少し長く歩きたいなと思うときには物足りません。

そのときはこの道具を使います。

首を絞める道具のように思われていますがリミットがあり締まりはしません。

上手に使うとリードの長さが20センチほどは伸びることになります。

レザーの幅はいずれも12ミリで、小型犬から中型犬まで利用していただけます。

大型犬でもこの幅でも十分ですがもうひとつ太いものもあります。

お色は写真の黒と別に茶色もあります。

茶色の方が人気があるようですが、私はつい黒を使ってしまいます。

お値段は税込みで以下のとおりです。

リード 定価 4644円

追加リード 定価 1869円

取り寄せのために送料が400円必要になります。

もちろん、グッドボーイハートではグッドボーイハート価格を設定していますのでお気軽にお問い合わせください。

リードははじめは固くてびっくりされるかもしれませんが、1週間も使うと柔らかくなります。

手入れをすれば切れることもありませんが、万が一切れても私が修理しますので大丈夫です。

一生使っていただきたいリードです。

ご覧いただきたい方はレッスンのときに持参しますので事前にご連絡ください。

<犬のこと>何歳になっても犬のしつけを始めるべき理由とは

グッドボーイハートでトレーニングクラスを受けられる方のひとつの特徴は、犬がシニアになってからしつけ方教室を利用しているケースが多いことです。

子犬のころからきちんとしたしつけを犬にしたい、子犬が来る前から子犬のために準備を整えたいという計画的な飼い主さんともたくさんのご縁をいただいています。

ですが大半の飼い主さんは「犬に困った問題があるから解決したい」という気持ちでグッドボーイハートに連絡をいれられます。

そして次にその困った問題を起こしている犬が今何歳であるかを口にされるのです。

「来客にすごく吠えて困っているのですが、もう1歳になろうとしているのですが大丈夫でしょうか?」

「散歩中に他の犬にすごく吠えるので困っているのですが、もうすぐ3歳になるのですがもう遅いでしょうか?」

「室内でトイレのしつけができないまま成長してしまいました。5歳を過ぎたのですが遅すぎますよね。

「留守中にすごく吠えるようになってしまって、7歳にもなるのですがなんとかなりますか?」

「他の犬に吠えて抑えが聞きません。10歳になりますが無理ですよね。」

とこんな感じです。

5歳から犬のしつけやトレーニングを開始されるなどは十分に間に合います。

7歳でもまだまだ十分にやる価値があります。

10歳を超えるとその犬の認知や健康の状態によっては十分に大丈夫です。

むしろ10歳を超えても今なお吠えたり咬みついたりする元気な状態であることがすごいなと関心します。

犬の問題行動はそのほとんどが犬にとってのストレス行動です。

若い犬はエネルギーが有り余っていますから吠えたり、飛びついたり、興奮したり、噛みついたりしてストレスを行動を通して表現します。

ですが10歳を超えるころになると犬も体力も気力も低下してきます。

ストレス行動は吠えたり、噛み付いたり、かじったりすることではなく、自分をなめたり、毛をむしったりする自虐行動と呼ばれるストレス行為に変化していることが多いのです。

犬が自分を傷つける自虐行動は犬の困った問題として取り上げられることはあまりありません。

そのうち皮膚が傷つき感染症を引き起こすようになるので、動物病院で治療を受けるようになるかもしれません。

薬や治療を通して傷は癒されるでしょう。

でもストレス行為は続き、犬の心は癒される機会を得られません。

犬はそのうちに行動自体を起こさない無反応な状態に陥っていきます。

目は気力を失いおとなしいお人形さんのような状態で黙って抱かれているだけの存在となります。

これが老犬になってしまって飼い主に訴えかけることを止めてしまった犬の姿です。

そんな犬を見るととてもつらい気持ちになります。

もっと騒いでいいんだよ、もっと問題があると訴えていいんだよと言いたくなるのです。

だから犬が年を取ってからご相談をいただくケースはむしろありがたいと思ってしまいます。

良かったまだ間に合う、良かったまだ犬が飼い主に対して無力になっていない、まだまだ犬として生きる希望を持っているのだと思ってしまうのです。

同時にここまでよくがんばった犬をこの辛さから解放してあげるために飼い主さんといっしょにがんばろうと気持ちを引き締めてクラスに向かいます。

犬がどんなに年を取っていても、ぜひ一度相談してください。

やってみる価値は必ずあります。

飼い主として超える壁は、もっと早く犬についての勉強をやればよかったという後悔の気持ちを整理することだけです。

それはあくまで飼い主の都合で、気持ちの持ちようでなんとでもなることです。

犬は現在進行形で後悔の念を持たないすばらしい動物なんですから。

<日々のこと>暮らすことを考えるようになったのは…

生徒さんたちと七山の尾歩山を歩くたびに昔のことを思い出します。

七山の森が成長してきたこの12年間のこと、七山になぜ引っ越すようになったのかをお話すること、オポという犬と山で暮らして感じたことや教えられたこと。

オポや七山に来てくれる犬たちの行動を観察したり考えるうちに、犬の動物的な本質について少しずつ解けるように理解できるようになりました。

そのことはグッドボーイハートを七山に移転させて得られた大切な宝物です。

同時に博多での忙しい生活の中では考えることのなかったのが「暮らす」ということです。

いっしょに暮している犬に申し訳ないとは思いながらもたくさんいただける仕事の機会を逃したくないという欲求も高くて、博多では常にあわただしく働いていました。

オポの体調不良で七山で時間を過ごすようになり犬という動物について深く学ぶ機会を得ながらも同時に考えたのが暮らすことでした。

ただ働いていることだけが暮らすことだと思っていたのですが、オポとの暮らしを大切にする中で、誰とどこでどのようにして過ごして生きていくのかを考えるようになりました。

それが暮らすことだと気づいたのはもう少し後になってからです。

それは自分の年齢に応じた変化だったのかもしれません。

犬は人よりも圧倒的に時間の流れが速いわけですから、子犬だったオポは私の年齢を追い越していきます。

追い越されながらも私も10年という歳月をオポと過ごしながら年を重ねてきたわけです。

オポと死別して福岡と唐津を行ったり来たりしながら再び忙しく働く生活になった今、ふたたび自分の暮らしについて考える機会も失ってはいません。

七山で何ができるんだろう、私は誰とどこでどのようにして過ごす時間を一番大切にしたいのだろうか、そんなことを考える時間を失わないでいられるのはオポが教えてくれた大切なことです。

思いめぐらすうちにやってみたいと思っていたことをいくつかコトバにしてみました。

自分にチャンスがあるときには手助けというのは身近にあるもので次第にそんなことが集まってきます。

これははちみつです。近隣に住む同級生のご家族が養蜂をやっているのでいただきました。

私から養蜂にチャンレジしたいと相談したところ「こんな風に取れますよ」と持ってきてくださったのです。

お味はいうまでもありません。

素人の私でもサポートしてくださるということで心強いことでした。

こんなに身近に相談できる人がいるだけでも、私は本当にラッキーなのです。

本当に自分に必要なこと、本当に自分が望む真理に近付く道は、遅かれ早かれいつか開かれるような気がします。

ここから一気に妄想モードですが、たくさんのはちみつがとれたらグッドボーイハートブランドで生徒さんにお分けしたいと思っています。

その日がそう遠くないことを願ってみなさんお待ちくださいませ。