本日のおすすめの本はこちらです。

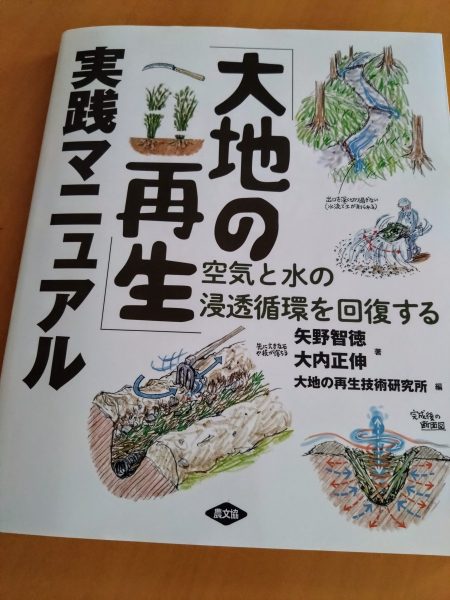

書籍名 大地の再生実践マニュアル 空気と水の浸透受難を回復する

発行所 一般社団法人 農山漁村文化協会

実は手元にあるこの書籍は生徒さんからいただいたものです。

その生徒さんは都会のマンション住まいから山の中の一軒家に、犬を含む家族とともに移り住まれた方です。

ご自宅のリフォームや自宅周辺の土地の改良に取り組んでおられるようですが、私の勉強用にこの本を下さいました。

私はこの山の学校に18年間住んでいるのですが、その山暮らしは決してのんびりしたものではありません。

自然はすごくパワーがあって、草はあっという間に伸びて道を塞ぐし、雨の日は怒涛の様に流れて来る水に怯えることもあります。

一昨年は線状降水帯がこの地区の上を通過したことで、七山、三瀬地区の一部の河川、その周辺の土砂は一気に崩壊しました。うちの裏山もその一部でした。

崩れた山の斜面にグラスシートを張る風景

山に住んでいれば土砂崩れは当たり前だと考えてしまうのですが、今回の災害で目の当たりした道路周辺の土砂災害はあきらかに人災と思えるものでした。

その人災を起こしている理由がこの本を読むとよくわかります。

副題にある通り、課題は「空気と水」です。その流れは常に流線形であって直線ではありません。

ところが、人の頭はどうにかして丸いものを四角くしようとします。人工的なものを立てるなら丸い建物よりも四角建物になります。

家、小屋、机、椅子…四角くすると安定して立つのでしょうが、四角く建てるものは斜面との相性が悪いです。

ここで、休憩小屋、薪台、ヤギ小屋を建ててきたダンナくんの一番の悩みは「平がない」です。

平坦があれば何でも建てられるに斜面しかないのがここの欠点だとダンナくんはいいます。

しかし、自然の空気や水をよく通すためには、平坦のないこの空間こそ自然をキープする役割を果たしていると思うのです。

通すためには流線形の道が必要です。風も水も流れるときには蛇行して流れていきます。オポ広場にもいつも水の流れる道があって、自然に蛇行していくのが不思議だなと思ってみていますがこれが自然の原理です。

石積みの文化は水と空気を通す素晴らしい文化なのでしょうが、その文化も技術の引継ぎがなければ途絶えてしまします。

今回のオポハウスの裏山の斜面の工事の際に、庭に積んであった石垣も一旦撤去することになりました。というのも、土砂の重みで石垣そのものが移動しておりこのままでは脆すぎるからということでした。

しかし、幸いなことに工事担当の方の中に熟練の職人さんがいらして、新たな石垣を積み上げて下さいました。

石を積み上げる作業は、石にワイヤーととおしてユンボで釣った状態でひとつずつ位置を確認しながら積み上げていくものでした。サイズがなければ石を割って作るという、ものすごく地道な作業を積み重ねてできたのが目のまえにある石垣です。

石積みの技術がなければ真っ直ぐの斜面を貼り付ける作業になってしまいます。そうなると土の中の空気や水が遮断されてしまいます。

書籍の内容に戻りますが、書籍の中には今までの間違いを但し、自然と共に暮らすための技術がたくさん紹介されています。

書籍の冒頭は屋久島の自然の変化の話から始まるため、都会に住む人には遠い話で無関係だと思われるかもしれませんが、自然に近い場所というのは私達のすぐ身近にあるのです。

あえて自然と関わって生きなくても、都会のコンクリートで囲われた空間に住めば良いではないかと考えるのも良いですが、空気と水の循環は都市空間にも影響をしているのです。自然との境界線にあたる里山を上手く機能させることが、都市空間を守ることにもつながっていると思います。

さらに、自然とつながる場がなくなってしまえば、犬達が息抜きをする場もなくなってしまいます。都市空間で囲われた建物の中で過ごすことと自然の風や水の流れを感じながら過ごす時間では、時間の流れも質も変わります。

この本に書いてあるような大掛かりなことはできそうにありませんが、せめてその仕組みだけでも頭に入れておき、自分が自然に何かをするときにはこのことを考えて取り組みたいと思います。

山暮らしをしていない人にもおすすめの本です。都会に暮らしていても山が死ねば水も空気も死んでしまいます。そしてもっと早く犬も息絶えてしまいます。

書籍はオポハウスに置いてありますので、トレッキングクラス時にご覧になりたい方はどうぞ。

オポハウスと犬のJ