現在のクラスについて一部価格改正をさせていただきますのでお知らせいたします。

価格改定は令和6年7月1日より適用させていただきます。

●対象のクラスと新価格(価格はすべて税込)

家庭訪問初回カウンセリングクラス 1回 8,000円

家庭訪問初回パピーカウンセリングクラス 1回 8,000円

家庭訪問成犬トレーニングクラス 10回 75,000円

家庭訪問パピートレーニングクラス 10回 75,000円

価格変更は以上のとおりです。

現在すでに予約をお申込み済の方は6月までの料金設定で対応させていただきます。

諸事情をお察しの上、ご理解の程宜しくお願いいたします。

Author Archives: miyatake

<お知らせ>家庭訪問クラスの価格変更のお知らせ

犬と飼い主の関係が子犬を社会化させ、落ち着きのある自信ある子犬に育てます。

子犬の社会化を知っていますか?

子犬の社会化という言葉が一般の飼い主さんにも広がるようになりました。「犬の社会化って聞かれたことがありますか?」という質問に、ほとんどの飼い主が知っていますと答えられるようになりました。

子犬のころにたくさんの人や犬に会わせたり、いろんな場所に連れて行ったり、抱っこ散歩をした方がいいというのが、多くの飼い主さんが考えている子犬の社会化です。

しかし残念ながらこうした表面的な取り組みは、子犬を社会化するどころか逆に子犬の社会化を後退させてしまうことになります。

子犬の社会化って一体どういうことだろう

子犬の社会化の仕組みをもう少し深く考えてみましょう。社会化とは、個体が(つまり犬が)環境の変化に対して安全を知り落ち着いて日常を継続できる力のことを言います。

様々な環境の変化に適応できるようにすればよいのだと、子犬のときにたくさんの刺激を与えることが社会化だと思うのはあまりにも単純かつ無理な提案です。

大切なのは、子犬の脳(思考と精神)が環境を変化することを安全だと受け入れていく過程の繰り返しの方です。

犬はあくまでも犬、人とは脳の構造も違います。

犬の脳は大脳皮質よりも大脳辺縁系が中心となる脳を持っています。原始脳とか昆虫脳といわれる脳の方で、知っていることを思い出すように発達していく脳です。

例えば、子犬はアスファルトを歩くことを嫌がりますが、土や草のある場所を歩くことができます。

これは、子犬の脳が土や草の自然の地面は知っていても、アスファルトという地面を知らないということです。

子犬がにおいを嗅いだときに食べられるものと食べられないものを区別できるのも、それを教えてもらったからでなく、そもそも脳に入っている情報を引き出すように与えられた環境を区別する能力を持っているからです。

ということは、子犬の社会化とは子犬にとってなじみのある環境に子犬を置き、子犬の受け取り反応を確認しながら子犬の中に安心を積み上げていく過程ということになります。

子犬の社会化で間違っていること

ここにすべての情報を書くことはできませんが、やってしまいがちな子犬の社会化学習のうち間違っているものをここにあげます。・子犬をたくさんの人にあわせたり、触らせたり、抱っこさせたりすること。

・子犬をたくさんの犬に会わせること。

・子犬をドッグランに連れていくこと。

・子犬を抱っこして散歩すること。

・子犬のために来客を招いたり子供と関わらせること。

これらは子犬にたくさんの刺激を与えることで、子犬に日常ではない状態を提供することになり子犬を不安にさせたり興奮させたりしてしまいます。

子犬にとって人や犬は知っているものだと思われるかもしれませんが、とんでもありません。

子犬にとっては人という動物はなじみはあるものの理解できない存在です。人のコミュニケーションや人という動物を時間をかけて受け入れているのです。

また子犬にとって犬はなじみのある動物ですが、知らない犬は子犬の敵です。子犬がフレンドリーに成犬に近づける状態であっても、成犬の方が子犬を拒絶する場合に受ける子犬のダメージはとても強いものです。

子犬の社会化のためにできること

では、子犬の安定した気質に成長させるためにできる社会化とはどのようなものなのでしょうか。それは、子犬が原始から知っているものに触れる時間を身近な環境の中で見つけていくということと、子犬にとって一番必要な群れ(グループ)が人の家族であるということを時間をかけて伝えていくことです。

人の家族が自分の群れであることを知るのは、飼い主が子犬を抱っこしたり触ったりすることではありません。飼い主からするこの愛情表現は犬でしかない子犬にとって早すぎます。

子犬にとって大切なのは、人としてきちんと子犬の生活を管理すること。

管理するために必要な道具を理解して受け入れさせていくこと。

コミュニケーションをとるときには子犬の親だったらどうするかを考えて最低限のルールを教えていくことです。

親犬は生後3ケ月の子犬の飛びつきを許可することはありません。

飼い主が喜ぶ子犬の飛びつき行動は、親犬にとっては断固拒否する行動なのです。

こうした違いが子犬の社会化のベースを作っていきます。

子犬の社会化のベースを作っているのは外の世界ではなく飼い主自身であることを知れば、問題はとてもシンプルです。

子犬と暮す方は子犬の社会化を楽しんで下さい。

ただそれには、適切な環境、関係性、そして時間がとても必要ではあります。

子犬時期は二度と戻ってきません。

成犬になってしまった場合、社会化を育てるのには大変時間がかかります。

それでも犬の幸せな時間をとり戻したいと願う飼い主なら、そのために多くの時間を使って下さい。

犬はとても素直な生き物です。

きっと自分の周囲の環境の変化にちゃんと気づいてくれるはずです。

<お知らせ>6月のグループトレッキング日程のお知らせ

お知らせが遅くなりましたが今月もグループクラスを開催します。

今月のグループトレッキングは以下の日程で開催します。

6月23日 日曜日 10時集合

雨天中止 中止の場合には前日の午前中に決定し、参加お申込みの方に直接連絡します。

梅雨のためお天気は前日にならないと分かりませんが、予定とおり企画しております。

当日は午後のセミナーは開催いたしません。

みなさまのご参加をお待ちしています。

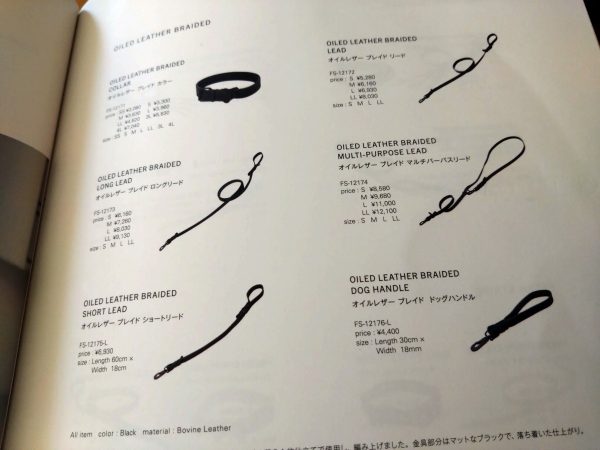

<おすすめのアイテム>free stitch(フリーステッチ) のリード&首輪の取り扱いを始めました。

今まで愛用しておススメしていたリードと首輪を制作販売していた瀬川製作所が昨年、お店を閉店してしまいました。

代わりにみなさんにお勧めできるリードと首輪をずっと探していましたが、なかなか良いものが見つからずやっと、これだったらと思うものに出会いましたのでご紹介します。

ブランドはfree stitch(フリーステッチ)。

フリーステッチ商品 首輪とリード

以前にもおすすめのアイテムで犬用のキャリーバッグの紹介をさせていただきました。

バッグは生徒さんがお使いのものを見せて下さったのですが、縫製がしっかりとしていてちゃんとした品づくりをされていることがわかる商品でした。

最近になって首輪とリードの扱いがあることを知り、いくつか取り寄せて使ってみています。

フリーステッチ商品

●黒いリードと首輪

オランダ製のオイルレザーリード仕様です。

オイルをしみこませたオイルレザーはとてもしなやかで割れることがありません。

ヨーロッパの製品によくある縫いではなく編み込みを使った仕上げになっています。

首輪については、余分な縫いがないため犬の肌に接したときにも違和感なくなめらかです。

今までの首輪よりも少し柔らかいのが特徴です。ある程度厚みのある方がホールド感がありますので黒い首輪については中型犬以上の犬たちはリードの引っ張りがなくなった犬たちにお勧めしたいです。

小型犬の方はサイズがちいさいわりに厚みもありますのでしっかりと首を支えてくれそうです。

リードのおすすめは両端に金具(ナスカン)のあるマルチパーパス仕様。

肩にかけて荷物をもって歩くこともできます。もちろん引きがなくなったちゃんと歩ける犬だけです。

瀬川製作所のダブルナスカンリードよりも軽いのため女性には好まれそうです。

金具は軽いですが安全性は確認されています。

●ヌメ革の首輪とリード

ヌメ革製品は日本製です。

首輪もリードも革を2枚合わせて縫った商品です。

革は柔らかいですがしっかりとしており安定性があります。

ヌメ革なので使い込むうちに柔らかく色も変化していきます。

こちらは長いリードがありません。120センチまでとなります。

金具は選べるようになっています。

どちらも日本製で安心してお使いいただけます。

フリーステッチの首輪とリードは以下のページでご確認下さい。

free stitch フリーステッチ 首輪とリード

フリーステッチのすべての商品のお取り寄せが可能です。

グッドボーイハート生の皆様には特別価格を設定しております。

今までの瀬川製作所製品と違いもあり、使い勝手としてはそれぞれかと思います。テスト使用を重ねているところですので、また追加情報として掲載します。

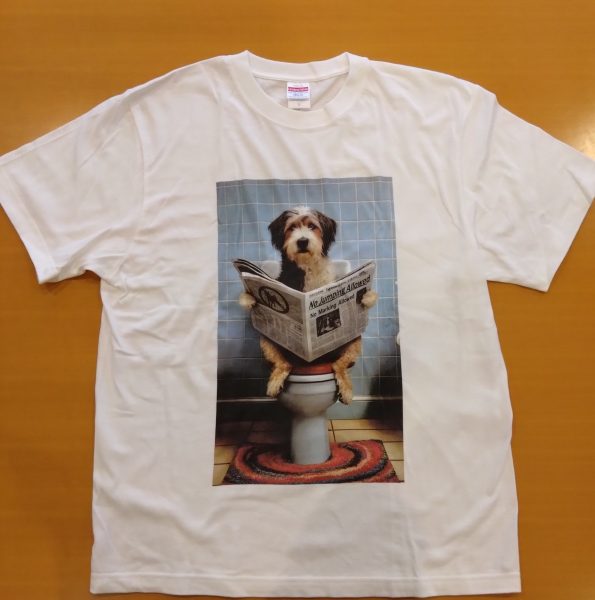

<お知らせ>“飛びつき&マーキングゼロ!活動”Tシャツの販売スタート。

Tシャツ販売開始のお知らせです。

ついに念願の“犬の飛びつき&マーキングゼロを広めよう”というメッセージ入りTシャツが出来上がりました!

ノーマーキング&ノージャンピングTシャツ販売開始

グッドボーイハートでは、犬の「飛びつきゼロ」と「マーキングゼロ」を広める活動をしています。

グッドボーイハートのトレーニングクラスを受けた方なら、犬の飛びつき行動や犬のマーキング行動が犬のストレス行動だという説明を受けて愕然とした経験をお持ちのはずです。

この犬たちのストレス性行動かつ悪癖を生んでいるのは人側の問題です。

グッドボーイハート生数名が集まると「犬の飛びつきやマーキングを止めさせたいという話」でずいぶん盛り上がります。

そうしたもりあがりミーティングが数ケ月前の数名のプライベートクラスの昼食会で盛り上がり、私にとっては念願だった「広報のたTシャツを作りたい…」という言葉に生徒さんたちも賛成してくださいました。

そして「作りますよ!」と声を上げて下さった生徒さんにTシャツ作りを託しました。

そして出来上がったのが今回のとても素敵でおしゃれな“ノーマーキング&ノージャンピングTシャツ”です。

デザインを提供して下さったのは福岡市博多区の小型犬専門トリミングサロン「andpine」の店長兼、イヌーちゃんの飼い主さんです。

とってもキュート、かつしっかりとメッセージの伝わるTシャツが完成しました!

とびつき&マーキングゼロTシャツカラー

とびつき&マーキングゼロTシャツカラー ブラックシャツ

とびつき&マーキングゼロTシャツモノクロ

とびつき&マーキングゼロTシャツモノクロ グレーシャツ

トイレットに座る犬が持っているニュースペーパーにはこんな見出しが!

とびつき&マーキングゼロ

No Jumping Allowed 「飛びつきご遠慮下さい。」

No Marking Allowed 「マーキングご遠慮下さい。」

裏面にはマーキング防止のイラスト入りです。

飼い主はノーマーキング&ノージャンピングTシャツを着て、相棒の犬たちは「ノーマーキング&ノージャンピングドッグ」を実践して共に活動を広げて行きましょう。

※今回Tシャツの販売利益は昨年の水害復旧費にあてさせていただきます。復旧は令和6年内に終了予定です。

【Tシャツの種類と価格】

1 白シャツ カラー、モノクロイラスト共に

1枚3500円

2 黒シャツ グレーシャツ カラー、モノクロイラスト共に

1枚4000円

在庫はグッドボーイハート七山にありますが在庫がなくなりましたら発注してからのお渡しとなります。

以下の内容をご確認の上、お気軽にご予約下さい。

※在庫はMとLのみです。他のサイズや在庫切れの商品の追加注文は可能です。

【Tシャツ購入申込方法】

1 種類を選ぶ

ア、Tシャツのサイズ (サイズはcm)

S 着丈65 身幅49 肩幅42 袖丈19

M 着丈69 身幅52 肩幅46 袖丈20

L 着丈73 身幅55 肩幅50 袖丈20

XL 着丈77 身幅58 肩幅54 袖丈24

イ、Tシャツの色

A 白 B 黒 C グレー

ウ、デザインの種類

A カラー B モノクロ

2 受取・支払方法を決める

ア、グッドボーイハート七山校もしくは福岡校で受取

イ、訪問レッスンで受取

ウ、着払いで受取希望の方はご相談下さい。

3 注文する

グッドボーイハート生の皆様はメールもしくはラインでご連絡下さい。

一般の方はホームページのお問い合わせフォームをご利用下さい。

折り返しこちらから連絡いたしますが、返信がない場合にはお手数ですがお電話下さい。

着用の雰囲気を見たいという方はリクエスト下さい。

七山校では着用のイメージお伝えできます。

この活動が緩やかに広がるきっかけとなりますように、たくさんのお申込みをお待ちしています。

6月23日追記

ネットショップで直接購入も可能になりました。

以下のサイトで販売していますのでご利用下さい。

GoodBoyHeart オリジナルシャツショップ

<83OPPO>令和六年春のニホンミツバチ分蜂報告~自然は予測不能だからこそ面白い~

七山のオポハウスに2021年にはじめてやってきたニホンミツバチの養蜂活動についての報告です。

養蜂を初めてここ数年のニホンミツバチの分蜂について

昨年、一昨年と分蜂したニホンミツバチたち…というとネズミ算式に蜂箱が増えているイメージが浮かんできます。私たちも当初は「メチャクチャ増えるね~」と捕らぬ狸の皮算用的に妄想を膨らませてニヤニヤしていました。あれから3年がたちましたが、毎年分蜂を繰り返しているのにこの春の分蜂前の蜂の箱はたったの二つしかありません。

昨年、分蜂群のひとつはお世話になっている唐津市の生徒さんにお分けしたもののその群は夏に逃走してしまいました。

そしてオポハウスでも昨年のうちに二つの巣箱が何らかの原因で自然消滅もしくは逃走の結果、空き部屋となってしまいました。

昨年7月の線状降水帯による土砂災害の復旧のために時間と労力を費やしたため、ニホンミツバチのお世話が十分でなかったことがミツバチの消滅や逃走に影響したことは否定できません。

今年も分蜂群を確実に捕獲してここに住みついてもらおうと、いつ起きるか分からない分蜂を毎日観察しながらひたすら待ち続け、ついに5月16日に1回目の分蜂が始まりました。

巣箱1号機から始まった分蜂群は、巣箱の上から器具倉庫の上を通過してなんと、昼の移動の前で準備のために繋がれていた犬たちがいるオポ広場の入り口の木に球体を作り始めたのです。

令和6年分蜂報告①5月15日に1回目の分蜂が始まる。

慌てて犬たちを移動させるために行ったり来たりと走り回る私のあとを、私と同じように興奮して追いかけてくるヤギのゼット、そしてミツバチを捕獲するために巣箱や防御服を準備するダンナくん、とオポハウスは騒然とした状態になりました。

ニホンミツバチは一旦球体を作ると、その後予定していた分蜂先へと旅立ってしまうため、ここに居着いてもらうためには巣箱に強制収容するしかありません。

令和6年分蜂報告②巣箱に強制収容

巣箱に無時に収納したためミツバチたちが落ち着くのを待ち、外出したダンナくんが夜に戻ってきて巣箱を移動させるということになりました。

分蜂した二ホンミツバチたちとの悲しい別れと新たな出会い

ところがです。この日の夜遅くに戻ってきたダンナくんが巣箱を確認したところすでに蜂たちは逃走していました。私が最後に確認したのは当日の19時ころ、うす暗い時間でしたがまだ巣箱の周りに飛んでいる蜂の姿を確認して居着いたと思い込んでしまったのです。

時間的にはもううす暗くなっており、日中にしか活動しない蜂が遅い時間に逃走するなどとは予測しなかったのです。

翌日の朝になって分蜂蜂が逃走したことを知ったため、裏の地神様の周辺は近くのお墓の裏、バス停、公民館、古い家と探し歩き、散策中にであったご近所の方にも「蜂を探しているんです。」と分からぬことを言って不思議がられてしまいました。

結局蜂は見つからずに2度目の分蜂を待つことにしました。

ですが、去ってしまった蜂たちが戻ってくることを少しだけ期待してキンリョウヘンのルアーを養蜂場の待ち受けの箱に取り付けておきました。

キンリョウヘンのルアーとは、ニホンミツバチの大好きなキンリョウヘンという花のフェロモンを人工的につくってプラスチックの箱に詰められたもので、養蜂家の中ではなくてはならない一品です。

「ニホンミツバチさんカムバック」というメッセージをラインで私からダンナに送った23日の日に奇跡が起きました。

ついに5月23日の昼に2回目の分蜂が起きたのです。

帰ってきた分蜂群と去って行った分蜂群?

2回目の分蜂の起きたときはオポハウスにダンナくんがひとりっきりでした。1回目の分蜂蜂の逃走の直後だったので気合が入っていたことは間違いありません。

2回目の分蜂蜂たちは例年通り巣箱の上の桜の木に分蜂球を作り始め、その分蜂を巣箱に移そうとキンリョウヘンルアーを付けていた巣箱をダンナくんがひっくり返した時です。

空箱だと思っていた巣箱から大量の蜂が上空に舞い上がり、すでに分蜂している蜂たちといっしょになってものすごい数の蜂が上空に舞った…というのがダンナくんの報告でした。

そうなんです。キンリョウヘンのルアーをつけていた箱に、逃走した分蜂一軍目の蜂たちが戻ってきていたのです。

すぐに状況を理解したダンナくんは、巣箱をもとに戻しました。

新しい巣箱をもってきて2群目を強制収容して、30分起きに巣箱を見に行ったそうです。

ところが結局のところ2群目は夕方には巣箱の中は空になったそうです。

「2群目はどこにいったの?」と納得のいかない私。

「分蜂する前の1号機に戻ったんじゃないかな。」と半分ごまかしながら私を納得させようとするダンナくんでした。

おそらく2群目は逃走したのだというのが結論になりました。

予測できないから面白い野生のミツバチたち

今年は1号機から2回の分蜂があり、確保できたのは1群だけという結果でした。養蜂といってもニホンミツバチは自然の生き物です。

どこに住むのか、どこで密をとるのか、どこに引っ越すのか、決めているのはすべてニホンミツバチたちなのです。

わたしたちにはどうすることもできませんが、もし蜂が離れていくとしたら何か環境が良くない状態へ移行しているのではないかと不安になるのです。

今年は生徒さんたちの協力でたくさんの紫陽花を植えました。

土砂災害のあとで土留めをたくさんしようと思ったからです。

でも同時に、紫陽花ならニホンミツバチの蜜源にもなるという思いもありました。

ミツバチが増えて受粉がすすみ花が増えてまたミツバチが増える。

そんな光景をこのオポハウスで見たくて養蜂を続けています。

もちろんときどきいただくハチミツが美味しいことは言うまでもありません。

感謝に感謝です。

ニホンミツバチは夏にも分蜂します。

これからも蜂たちの活動から目が離せません。

犬のことを学ぶグッドボーイハートがなぜ養蜂なのか。

犬も人も生物のひとつであるということを忘れないために、自然の中に様々な生き物が生きているということを忘れないために、その生物たちといろんな関わりがあるということを学ぶために、これからも養蜂を続けていきたいです。

最強の一号機

関連記事:ニホンミツバチがグッドボーイハートにやってきた!

犬の服従性と依存性について~その起源、人と犬の関係性について

2024年4月の犬語セミナーで「犬の服従性と依存性について」についてお話したのでそのまとめをしながら、さらに深い部分まで掘り下げていきます。

●犬の性質は犬と人の関係性に影響する

ご存じのとおり、それぞれの犬の性質(性格)は大きく違いがあります。柴犬とトイプードルでは違う犬種ということで大きな違いがありますが、柴犬と柴犬、トイプードルとトイプードルと同じ犬種を比較しても個々の性質には違いがあります。

性質については「生まれか育ちか」という疑問が生れますが、そのどちらもが影響しあって出来ているのが性質であることは間違いありません。

しかしここで上げる「服従性」というひとつの性質については、かなりのウエイトにおいて生まれつきの資質の方にウエイトがあると言えるでしょう。

はっきりというと、生まれつき服従性の低いものを極端に服従性の高いものに変化させることは難しいということです。

例えば、盲導犬などの使役犬の繁殖の中では犬の服従資質という質を重要としていることなどに表れています。生まれつき服従性の低い犬を盲導犬にしようと訓練をしても決して盲導犬になることはありません。

使役犬には適性という一定の資質の枠がありその中に入っていない犬を訓練することは犬の負担にもなるため繁殖はとても重要な計画になっているのです。

となると、うちの犬は使役犬にはならないから服従性など関係ないと思われるかもしれませんがそうではないのです。

犬の服従性という性質は人と暮すすべての犬が持ち合わせている性質なのだということをまず理解します。

犬の服従性質がある変化を見せたことで今の「犬と人との暮らし」が成り立っているのですからとても大切な性質なのです。

同時に、個々の犬の服従性という特質は犬と飼い主の関係に強く影響をします。

自分の犬の服従性についてよく理解することが、犬とどのような関係を築いていくのかということに影響をするのです。

少し関心をもっていただけたでしょうか、では次に犬の服従性の起こりについてお話します。

●犬の服従性の大きな二つの起源

犬の飼い主に対する服従性とは、犬た人と暮すようになった起源ともいえます。これは歴史的な過程で、振り返ってみればなぜ犬という動物はこうして人と暮すようになったのだろうかとあくまで仮説としてしかとらえることができません。

いくつかある仮設の中で今でも最も有力であり、私もそうだと信じている二つの起源説についてはコンラート・ローレンツ先生がその著書「人イヌにあう」の中に記しているものです。

犬の服従性の起源① 子犬の母犬に対する愛着という絆

多くの家庭犬にみられる幼い子犬としての気質で、この幼犬としての気質はほとんどの犬で生涯にわたり持ち続けられているようです。この気質は犬の形に見ることもできるのですが、例えば、丸い犬の頭、短いマズル(鼻からの長さ)、垂れた耳、ふわふわした毛質などに子犬としての形が残されています。

大型犬はオオカミに近い形質をもった犬ですら頭の長さは顎の形は野生の犬科動物とはかなり違いがあります。

また鼻慣らし行動や甘え行動なども成犬になっても見られる場合が多くあります。

子犬期に人との暮らしに馴染める理由も人を母犬の代わりとして接触することができる犬という動物の特徴の一つであり、またこのことで飼い主は犬を赤ちゃんとして可愛がる満足を得ることができるのです。

ただこの犬の赤ちゃん扱いはとても重篤な犬の問題行動や犬の発達不全を引き起こす問題となりますので注意が必要です。

犬の服従性の起源② 犬を群れのリーダーに結び付ける絆

服従性の二つ目の起源は、飼い主を犬のリーダーとして服従するという性質です。これは犬のしつけでよく言われる「飼い主は犬のリーダーになって下さい。」という部分なので頭の中では理解しやすい反面、犬と親子関係でいたい飼い主にとっては馴染みにくいかもしれません。

親子関係から主従関係ということは、親子関係の愛着から上司と部下という少し緊張感のある関係へということになります。

この二つ目の起源である服従性質を持てなければ飼い主と主従関係を結ぶことはできないのですが、ところがほとんどの犬は主従関係を結ぶために必要な服従性が備わっています。

それは愛玩犬と呼ばれるトイプードル、チワワ、ポメラニアン、ダックスフントにも備わっているものなのです。

●服従性か依存性か

二つの服従性の起源について説明をしましたが、服従性と混乱されていている「依存性」について説明します。依存性は服従性とは異なります。間違いの多くは、犬の依存性を母子関係の服従性と間違えていることです。

母子関係の服従性とは、母と子という立場上の違いによる役割分担で成り立っています。

例えば、母犬がエサをとってきて子犬に与えるというもので、家庭犬は生涯これが続くことが生涯にわたって飼い主と母子関係が続く理由にもなっています。

ところが依存性というのは、犬と人がお互いを利用しあう関係になります。

犬側でいう依存性の高い行動とは、飼い主の膝に居座る、飼い主に自分に関心を示すことを要求する、飼い主について回る、飼い主のもの(匂い)に執着を示す行動などがあり、犬の飼い主に関する依存性の高まった状態が犬の分離不安状態です。

人側でいう犬に対する依存性の高い行動とは、犬をよくさわる、抱っこしたい、すりすりしたい、犬をよく見ている、犬を膝の上の乗せたい、犬の要求にすぐに応じるなどの行動がありますが、こちらも人側の犬に対する分離不安状態になっています。

依存性という関係性はお互いを利用しあう関係であって服従関係の示すところの役割分担による群れ行動とは違うということをはっきりと認識することが大切です。

依存関係はいずれ関係のひずみを発しますので、犬の吠える、咬みつく、常同行動、破壊行動、落ちているものへの執着である拾い食い行動などの重篤の問題行動が発生します。

こうなると犬と人というひとつのグループ(家族)は群れとしての機能を失い不安定な状態になります。

逆に、服従性質が発揮され犬と人が主従関係を構築するようになると、そのグループ(家族=群れ)はより強化され安定性を増していきます。

犬は飼い主を群れのトップとして尊重し、飼い主もまた犬を家族の一員として尊重するという強い絆を作ることができます。

これは犬にとっては犬という動物としての習性が最も発揮されるところで、その活動はとても生き生きと美しいものでさえありますので、犬と暮す方にはぜひ体感して欲しいと願うところです。

●なぜ学ぶのか

最後に、なぜこのようなセミナーを開催しているのかについて説明します。犬の飼い主は犬の行動学の専門家ではありません。よほどの興味関心がなければ犬について勉強をしようという気持ちにもならないかと思います。

そんな面倒なことをしなくとも吠えるのを止めさせる簡単な方法が知りたい、というのが飼い主の求めていることだということはわかります。

しかし、犬の問題行動を簡単に止めさせる方法ほど危険なものはありませんし、その問題をきっかけに知るはずだった犬の本当に知ってほしいメッセージを封じることになってしまうのです。

逆に犬の問題を犬のメッセージととらえ、自分と暮している犬の行動、習性、性質をよりよく知ることで、自分と犬との関係性が変化する可能性があるとしたらどうでしょうか。

そのことが「犬がより暮らしやすくなる」方向に向かうのだとしたらどうでしょうか。

もちろん犬のことを知ることで飼い主の方は犬と同じ、いやそれ以上に大きな喜びを得ることができると思います。

関連記事:「犬の服従性行動について」セミナーまとめより

ゴールデンウィークに見た風景もまた犬…犬…犬。

今年のゴールデンウィークもあっという間に、いや…やっと終わりが来ました。

オポハウス合宿クラスに参加する犬たちが入ったり出たりを繰り返して、ひとときも息つくことなく過ぎていったゴールデンウィーク。

とても長い時間を犬たちと過ごしました。

合宿スタートで緊張気味の犬たち

土砂撤去の作業を見守る犬たち

ワンプロを始める若い犬たち

トレッキングクラスに同行した犬たち

天候の変化に右往左往しました。

久しぶりの合宿参加の犬

も。

少しずつ変わる季節を感じながら。

山のにおいを思い出しながら。

日向ぼっこもたくさんして。

お得意の鼻を使って探索行動。

暑い時間には日陰が最高。

犬同士も他の動物も社会化の勉強時間に。

地面にコロコロの下はきっとミミズの死骸かな。

陣地取りはお決まりの勝負事。

新しい「何か」の制作もスタートしました。

そして、犬たちに付きまとうヤギのゼットはみなに「ゼットくん」と呼ばれるようになりました。(ゼットはメスなんだけど)

緊張している犬の表情が時間とともにとけていくのを見るのが楽しいです。

犬同士のやり取りの中にたくさんの個性や社会性を見ることができ、昼休みや夕方には一緒にお世話をしているダンナくんと「○○ちゃんはこんな行動をした」とか「○○くんはこんなことをしていることが多いね」などとお互いに情報公開をしています。

数ケ月のときには遊んでばかりいた犬が3歳になると全く違う行動パターンを示すようになったりと年齢による変化も見ることができます。

人よりも7倍速で成長する犬たちですから、成長の変化はあっという間に起きてしまいます。

4月から5月にかけては日々の気温の変化はあるものの比較的過ごしやすく、一日外で過ごしてもあまり体力を使いません。

暖かな日差しの中での日向ぼっこの姿をたくさん見ることもできました。

普段は都会の喧騒と臭いにおいの中でストレスの多い生活をしている犬たちに、少しでも自然の空気と土のにおいを嗅ぐ時間があればと思ってこのクラスを続けています。

飽きることなくずっと見ていることができるのですが、同時にはしゃぐ犬がケガをしないかとハラハラする気持ちももちろんあります。

なのでお預かりの犬がやっと帰る日は気持ちがほっとします。

夜も熟睡することができないためかなり疲れてきたのですが、しばらく預かりさんたちが続きそうです。お昼休みをしっかりとって気力も体力を充実させる心構えです。

トレッキングにも良い季節です。

ぜひ山へお出かけ下さい。

グループトレッキングクラスを開催しました。予報外れの雨のトレッキングを楽しみました。

春の曇り予報で余裕でスタートするはずだったグループトレッキングの日。

皆さんが到着したころにぽつぽつと頭上から落ちてくる雨。

新緑が目にまぶしいのが気分をキープしてくれました。

とりあえずスタート。

みんな飼い主さんの足元で準備万端のようです。

今回はみなさん上級者でしたので、雨のトレッキングでも注意点もいりません。

滑るの覚悟、濡れるの覚悟、小雨ですから犬たちはへっちゃらです。

歩き始めるとものすごく長い列になって先頭にいる私からは最後尾の方を見ることはできません。

それでも、長くつながっている列というグループですから、みな一緒です。

この冬はヤギのアール・ゼットが頑張っていましたのでいつもより草は少な目だったはずです。

残念だったのはトレッキング後の対面のクラスが出来なかったことです。

毎月のこの対面クラスがとても楽しみなので来月こそやりたいです。

トレッキングクラス後は犬語セミナーを開催しました。

今回の犬語セミナーの後半は「みなさんといっしょに考える犬の服従性について」でした。

少しもやもやしたものが残ったと思いますので、後日“まとめ”をブログにアップしたいと思っていますので少しだけお待ち下さい。

夕方になってやっと片付けを終えたときドアの前で音がするので戸口を開けると…。

お腹を真ん丸にさせたヤギのゼット。

お腹もいっぱいになったしみんな来てたから遊ぼうかな、という感じでしょうか。

「ゼット、今日はもう遊ばないよ。小屋に帰りなさいね。」といってドアを閉めて電気も消して様子を伺います。

ガタガタと物音がしていましたがしばらくするとシーンとなりました。

電気を照らしてみると、長靴や靴があちこちに、おいていたロープを引きずり出して、マットもぐちゃぐちゃになっています。いわゆるヤギのいたずらというやつなのでしょうが、人がいないときにこのようにしていることはありません。

ゼットなりの抗議行動だったのかもしれませんね。

ゼットもいつか皆さんといっしょにトレッキングに連れていきたいです。

来月のグループトレッキングは第4日曜日10時からです。ご参加をお待ちしています。

<お知らせ>お預かりクラス送迎料金の改正について

お預かりクラス送迎料金の改正について

いつも「お預かりクラス」をご利用いただきありがとうございます。

大変恐縮ながら、以下のとおり預かりクラス利用時の送迎料金(基本料金)を変更させていただきます。

新料金 基本料金 2500円 (現在は2200円)

適用日 令和6年5月10日より

現在ご利用の皆様には時間調整などのご協力をいただき大変感謝しております。

今後もできる限りご要望にお応えできるよう努力いたします。また引き続き安全な送迎を心掛けていきます。

今後ともよろしくお願いいたします。