犬の吠える、かみつく、無駄吠え、興奮、留守番できないなどの困った行動に関するお問い合わせを受けるときに、数回に一度くらいは「本当に治るんでしょうか?」と尋ねられることがあります。

飼い主さんが何を「治したい」と思っているのかどうか、私の考えとズレていなければ、犬の脳に特別な障害がなければ、その行動はおおよそ「改善する可能性がある」とお答えできます。

なぜなら、犬にはそもそも問題行動というのはないのです。

飼い主が問題とする行動のほとんどが犬のストレス性行動とよばれるものです。

犬のストレス性行動とは、犬がストレスを表現する行動ということです。

毎度のことながら「そもそも犬にストレスがあるのか?」と議論する必要はもうなさそうなので、この説明は簡単には以下のとおりです。

犬には脳という機能があって脳がストレスを受ける状態になることは、科学的に証明されています。

犬のストレス行動が起きている要因(主には環境)を改善することで行動に変化を起こさせることを犬のしつけとかドッグトレーニングというのです。

犬を預かって行動を観察すると、みるみるうちにその行動が消えていくのを見ることができます。

中には多少変化に時間のかかることもありますが、それでもより適切な環境の中では犬は変化していきます。

ところが、飼い主が飼育する環境の中での変化は、犬によっては早いこともあり、犬によっては時間のかかることもあり、犬によっては一向に変化を見せない場合もあります。

環境要因のバランスの多くを飼い主が抱えている場合には後者に偏りがちなのです。

なぜなら、飼い主は無意識に犬が不安定になる環境を作っているのですが、そのことに気づくことができず、こちらで把握してアドバイスしたとしても無意識なので変わりにくいものです。

だから表題のとおり「犬の問題行動が良くなるかどうかは飼い主次第」ということなのです。

ですがこれは、飼い主に責任を押し付けるということではありません。

犬のしつけや犬のトレーニングをこれまだたくさん見てきた結果の意見です。

犬はやはり飼い主の主体的な関わりによって改善が起きた方が、飼い主との信頼関係も深まっていくからです。

だから、小難しいことを言ったり、練習を繰り返したり、嫌われてもいいやと思いつつ、飼い主さんにしていただくことが犬のしつけの絶対条件です。

そしてその中で犬の問題行動を解決していく、ということであれば、本当にそうなるかどうかは自分を信じられるかどうかということではないでしょうか?

私はどのような状態の犬でも、いったんは飼い主さんを信じるようにしています。

この人ならできる、この飼い主ならできる、そう思えなければ他人に犬のしつけなど教えることはできません。

あとはみなさん、飼い主としての自分を信じて下さい。

きっと大丈夫、私はこの犬を大切に思っている、愛していく気持ちがある、だったら絶対に大丈夫です。

Author Archives: miyatake

犬の問題行動が良くなるどうかは、やっぱり飼い主さんに主導権があった方がいい。

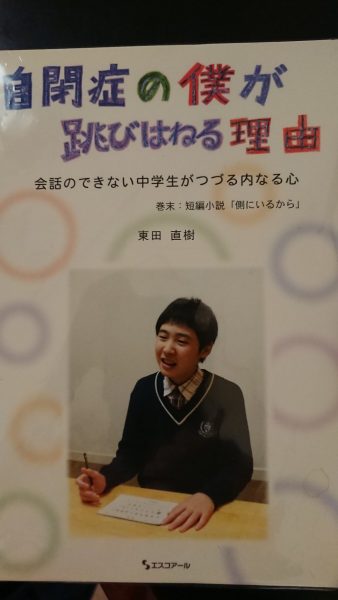

「自閉症のボクが飛び跳ねる理由」を読んで

犬のことを知りたくて犬以外の動物の行動に関する本を読むことが多いのですが、どうしても人や子供に関する本に手が出てしまいます。

犬という動物と、人という動物の共通点と相違点を探し出したいという関心があること。

犬の行動の中で精神的なバランスを崩したり脳の異常によって起きる行動の仕組みをもっと知りたいということ。

そんなことが人に関する本を読むきっかけになっています。

以前「自閉症の僕が飛び跳ねる理由」という本を読んだことがあります。

自閉症と診断された男性が書いた本で、他の友達と違う行動をする理由などが行動別にいろいろと書いてあります。

もちろん内容は著者の東田さんを理解するご家族と一緒に書かれたもののようですが、彼らの中には彼らの世界があることを尊重したいという感想を抱いた本でした。

そして何より、東田さんを尊重できる理解者がいることで彼の世界には幸せがやってくるのだと感じたことです。

人間なのですからいつも幸せということではありません。

悲しかったり、苦しかったり、悩んだり、ワクワクしたり、ドキドキしたり、ハッピーになったりといろいろとあることを尊重されているということです。

実は犬の中にも、自閉症の人と同じような行動をする犬がいます。

犬が自閉症なのか?と驚かれるかもしれませんが、実際に室内から出られない、リードにつながれている、外敵に囲まれて行き場がないと感じている犬は閉じ込められた世界にいるのとなんら変わりはないと思います。

犬の中には犬としての自分の世界を生きることが難しくなり閉じこもりがちになる自閉的な行動をする犬もいるのです。

それ自体は大きな問題もないのですが、一番問題となるのはそうした自閉傾向のある犬に対する理解者がいないことなのです。

犬の一番の理解者といえば犬の飼い主であるべきです。

しかし、飼い主の方が犬のこうした傾向に気づくことができず、閉じこもろうとする世界の中にたくさんのものを詰め込んでしまうことがあります。

これがあったら幸せになれるよ、こんなこともあるのよ楽しいのよ、と外からどんどんと犬に押し付けていっても、犬は混乱を生じるだけなのです。

犬が閉じこもりたいと思うならその世界を尊重し、同時に少しでも世界を広げてもいいなと思えるような環境を整えて、一緒に楽しめるときにはその時間を楽しむ。

あくまで犬を尊重することが、どんな犬にも大切なことなのです。

実はこの書籍が映画化されていたことをつい最近知り、思いついてブログ記事にしました。

春雨の中のトレッキングクラスで見た犬たちの表情

3月のグループトレッキングクラスはあいにくの春雨の中のトレッキングとなりました。

山に入れば多少の雨なら気にならないからと、上級者の方はいつも小雨決行のトレッキングには参加していただけるのでうれしい限りです。

雨天を避けたくて少し時間を移動させてのスタートでしたが、歩き始めは雨が降りやまずに山歩きがスタートしました。

こういう時に犬の被毛の質の機能性が発揮されると犬は体温保持も楽なのですが、飾り毛の多い小さな犬たちは飼い主さんの足元でうまく雨宿りをしながらしっかりと山を歩きました。

春雨なので寒さは感じられませんが、普段は室内で濡れた犬をあまり見たことがない飼い主さんなら心配ばかりかもしれません。

私の方はむしろ心配よりも見とれる風景がありました。

うっすらと濡れる犬の体の水の光が単純にきれいだなと思ってしまい、雨でも顔を落とさずに歩く犬の姿を見て、さすがに犬だな強いなと感じたのです。

多少の風には胸を張り、多少の雨には頭を上げる、これが犬という動物です。

飾り毛でもしっかりと体を守ってくれる程度の純血種の改良ならまだ大丈夫です。

毛の作りが柔らかくなりすぎで水をはじくこともできないようになっているなら、もう少し屋外で被毛を鍛えていった方が良いかもしれません。

犬は屋外で活動できてこその動物です。

室内でかわいがられるためにだけ生まれてきたわけではないのです。

犬たちの大切な幸せな時間をいっしょに実現させるための犬との山歩きクラス。

来月は最後の日曜日に開催を予定しています。

ご希望の方は早めにご連絡下さい!

自分の家族を守るのは犬の大切な仕事だということを犬が思い出すとき。

生徒さんから連絡があった「犬のうれしい行動」?

先日ある生徒さんから「うれしいことがあった」とラインが入りました。

その飼い主さんの「うれしいこと」とは、犬の思わぬ行動でした。

自分の犬とよく一緒に遊びに来る知人の犬が自宅の庭でそれぞれに関心のある遊びをしていたらしいのです。

ところが、何かのきっかけで知人の犬の方が少し興奮し始めて動きが早くなり、一緒に庭で遊んでいた自宅にいた子供たちに急接近したそうです。

その時に、自分の犬が子供の前に立ちはだかり、知人の犬の前に前足を軽く下げるお辞儀のポーズの行動をとって相手の犬を退けたということでした。

自分の子供を犬が他の犬から守ってくれたと感じた彼女は、そのことに大感激したということでした。

犬は子供を守るのか?

犬が子供を守るような行動をしたのを見たことがあるでしょうか?犬の行動の読み方には人の気持ちが入りやすく、何があっても「わたしたちのために」と思ってしまいがちです。

犬の行動の全てが人のことを思って…というわけではないので冷静に観察する必要があります。

しかし実際のところ、犬は子供を守ることはよく見られる行動です。

あのコンラート・ローレンツの「人、イヌにあう」の書籍の中にもローレンツ博士の子供を犬たちが守るような行動をすることが記されています。

犬にとっては子供は群れの中の大切な宝。

犬が子犬を守るように子供を守る行動をとることは、起こりうることであるし本来なら

あるべき姿なのです。

犬が子供を守らないこともあることを知ろう。

犬が子供を世話する動画は人にとっては安らぎをもたらすために、動画配信でもたくさん見られるようです。それをみて自分の犬も子供が大好きだからと放置していると、犬によっては子供を排除しようしたり、攻撃したりするケースもたくさんあります。

でも、すべての犬が飼い主の子供を守るわけではありません。

多くの犬は子供にかみつく事故を起こしますし、簡単に犬と子供を一緒の場所においておくことはおすすめしません。

自分の犬に何ができて何ができないのかをしっかりと知っておくこともまた飼い主の責任です。

犬が読んだらどこからでも戻ってくるのか、他人に対して攻撃性を示さないのかなど、犬を理解していないことでトラブルは発生しています。

子供を守る犬はどのような犬か?

最初にご紹介した生徒さんが言うには「この犬は子供を守るような犬になるよって、先生がはじめに言われたことだったんです。」ということでした。そんなことを言ったような気もするし、ただ間違いなくその犬ちゃんは、群れ意識が高くきちんとした関係を築いていくことができれば、弱い子供を守る行動をするようなタイプの犬だと感じていました。

だからこそ、表面的な付き合いではなく、真剣に向き合うことを飼い主さんにお願いしたことを覚えています。

犬が飼い主と問題なく暮らす、飼い主の側が楽しく暮らすことはそれほど難しいことではありません。

ただ犬が人という動物とひとつの群れとして結束して行動したり生活したりすることは、現代の日本という環境の中で、私たちの今の生活スタイルの中では非常に難しいといわざるをえません。

そんな状況の中で、この犬ちゃんがそうした行動を見せてくれたことを私も心からうれしくなりました。

犬は考えて行動しているのではないのです。

犬は子供を守る行動をした瞬間には、考えずに勝手に体が反応してしまっただけなのです。

これをしたらほめられるだろうなとか、ご褒美がもらえるだろうとか、逆にしなかったら叱られるかもしれないとか、罰を受けるかもしれないということを犬に考えさせること事態が、犬を苦しめてしまいます。

犬は瞬発的に反応しましたが、決して衝動的ではありません。

この素晴らしい犬という動物の一面をみたエピソード、飼い主の心には永遠に残るのだと思います。

目指した人だけがたどり着ける人と犬のつながりです。

コロナと共に広がった犬の分離不安を性格や病気にせず犬の言葉を聞いてください。

認知されはじめた犬の分離不安

前回のYou Tube配信も含むSNSの普及によって認知されてきた言葉があります。「犬の分離不安」です。

最近は「分離不安とはこのような状態で…」と話をすると

「あー、分離不安ですね。」と受け取りも早くなってきました。

犬の分離不安傾向やその行動についてご存じのない方のために簡単に説明します。

犬の分離不安とは、犬が一頭になるときや飼い主が犬から離れたときなどに落ち着きをなくしたり興奮したり怯えたりするような行動をする状態のことをいいます。

※犬の分離不安についてさらに詳しく知りたい方は、ブログ記事検索で「分離不安」と検索して他の記事もご覧ください。

犬の分離不安という性格はない

ところが、言葉は認知されはじめといっても「犬の分離不安」が正しく広がっているかというとそうではないようです。どんなことも一度に広がるときは、言葉だけがひろがりその意味は曖昧に伝わってしまうということがよくありますので今はそのときなのかもしれません。

曖昧に伝わってしまったことの一つは、分離不安を犬の性格だと勘違いされていることです。

犬には「分離不安」という性格(性質)はありません。

分離不安は犬が飼育された環境によって作られた精神的な状態のことです。

もともとは児童心理学の言葉ですから「犬が不安を抱える」という言い方もどうかと思いますが、ここは伝わりやすさ前提で私もこの言葉を使っています。

分離不安という精神的な状態が犬の行動になって表れたときに「分離不安傾向の行動」となります。

犬の分離不安行動を作っているのは犬の飼育環境と飼い主である

これはあまりにもストレートな書き方かとも思いますが、伝わらなければ意味がないので直球で書きます。犬の分離不安行動を作っているのは、犬の飼育環境や飼い主の犬に対する接し方そのものです。

どのような接し方が犬を分離不安に向けさせるのか、ブログ記事にもいろいろと書きましたので参考にしてください。

ここでは簡単にいうと「犬に触りたい」「犬を触ると気持ちが落ち着く」飼い主さんにはこの傾向がかなり高く、コロナ禍で分離不安犬は増大していることは確実だと思います。

分離不安は犬の性格ではなく、犬をとりまく飼い主を含む飼育環境にあると仮定するなら、犬の分離不安は環境を変化させれば解決するということになります。

これまでも実際に何頭もの分離不安行動の傾向がみられた犬について、改善が見られたケースがあります。

飼い主に飼育環境や接し方を改善してもらい、犬の分離不安行動が減少もしくは消滅した例。

飼い主側では難しかったが、預かりによって環境を変化させた結果、犬の分離不安行動が減少もしくは消滅した例。

これらのケースをいくつも見てきましたので、分離不安行動は環境改善でその多くは解決できるはずですが、そうならないこともあります。

なぜなら、環境の変化といっても飼い主がどの程度変化することができるのかという壁が一番大きいからです。

また、過去に飼い主から受けた精神的な状態が強く犬に根付いてしまった場合には、表面的な接し方の変化くらいでは犬の過去学習を消すことができません。

犬は学習する動物ですが、生命の危機に接するなどいわゆるトラウム的な学習については動物であるが故に書き換えることにはパワーが必要です。

犬の現代病となりつつある分離不安はこれからどうなる?

犬の分離不安は他の状態と同じく行動(症状)の度合い応じてその深刻さが図られます。犬の行動の深刻さや犬の幼少期からの飼育環境の作り方などがそのレベルを決めています。

より強い分離不安は飼い主の環境だけで改善しようと思ってもうまくいないのですが、過去の例では預かりをすると非常に短時間に変化がみられることがあり、犬自身は正常な状態に自分を戻そうとしているのではないかと感じました。

この犬の分離不安ですが動物病院でも治療する病気のひとつとなっています。

分離不安対象の犬に治療薬も使われるようになってきています。

もちろん直接的な薬はありませんので、脳の症状を抑えるといった形での治療になります。

もはや犬の分離不安はトレーニングスクールよりも病院で治療という世の中になってきているのかもしれません。

こうなると「うちの犬は分離不安という病気で」というのがまかりとおる世の中になってきそうです。

飼い主が準備した環境の中で分離不安を作り、こんどはその分離不安に対して薬を与えるという実に微妙な感じになってきていて、何かがおかしいのではないかと思うのはまた私だけでしょうか。

犬に分離不安かもしれないと思える行動が見られたら、病気でもなく性格でもなく、まずは自分たちの環境に何か改善の可能性があるのだとより積極的にとらえて解決を試みましょう。

変えなければいけないのは「犬ではなく」

変える必要があるのは「飼い主の方」です。

これは飼い主に責任を求めるためにお伝えしているのではなく、

犬が飼い主に願っていることを聞いてほしいという私からの伝言です。

犬のしつけ方のことでYou Tuber (ユーチューバー)と戦うことになるとは。

ブログの更新が遅れてすみません。

今年は本をよむ時間を作ることを自分のテーマとして課しており、植物の種という生命を育てる時間も増えてしまったので、頭の中で書いたブログが表に出る機会がありません。

少しずつ更新していきますので気長にお待ちください。

さて最近の話題ですが、カウンセリングの時にこの言葉を聞くことが普通になってきました。

「ユーチューブを見て勉強したんです。」

「ユーチューブでやっているとおりに教えてみましたがうまくいきません…。」

「ユーチューブの通りにやっているのに、こんな風になってしまって…。」

昔なら「“かしこい子犬の育て方”という本を読んでやってみましたがうまくいきません。」だったのが、情報の仕入れ先がYou Tubeになっただけなのですが本のころとは少し様子が違う感じなのです。

書籍は出すまでに時間もお金もかかります。

たとえば“子犬のしつけ方”という本を出版するならそれなりの資料が必要だったり、経験のある先生が執筆したり、編集局が膨大な情報をまとめたりして本をつくります。

いくつもの検問を経て本が出版されても、本を買おうという人の手にわたるのはごく一部です。

有料ですし書店に出向いて探さなければいけません。

だったらドッグスクールに通っても同じかと考えて、本を読む前にしつけ方の相談に来られた方もたくさんいます。

ところがYou Tubeは、「タダ=無料」だし、検索したらすぐに出てくるし、検索しなくても「これどうですか?」と向こうから情報を送ってくれます。

動画なので文章を読んで理解するよりも早くそのままの動きが伝わりますし、すぐに犬に試してみることができます。

動画は新しいものが次々と公開されます。

動画は深い理解がなくとも、見て入れば真似して簡単にできそうなこともあります。

むしろ、動画提供者としては、たくさんの方に動画を見てもらうためにだれでもが簡単にまねできそうなことを動画として配信されるでしょう。

サービスの基本姿勢としては当たり前のことですが、その内容がすべての犬に必要なことであるとは限りません。

必要どころか犬によっては、成長を阻害したり、社会性を後退させるなどの不利益を被ることもあります。

しかし、飼い主側にはその判断ができません。

むしろ単純なハードルをジャンプさせる芸のようなものをまねさせることの方が犬へのダメージは少ないのです。

犬の成長と発達にかかわる、ハウストレーニングやトイレトレーニング、日々の接し方や散歩のさせ方、自宅環境の整え方などを動画で一律に伝えようとしても難しいものがあります。

動画配信には対話がなく、飼い主さんの理解を深めることには限界があるからです。

私がなかなか動画配信サービスに踏み切れないのもここに意味があります。

SNSを活用できなければ時代遅れと捨てられそうですが、やはり私は飼い主さんと向き合って話し合いながらいっしょに犬を育てていきたいのです。

オンラインクラスであっても、飼い主さんと情報を交換しながらできるだけ身近に感じられるように取り組みたいのです。

もしかしたらYouTubeでも犬の真実を伝えている番組はあるかもしれません。

動画を見て学ぶなら、深く深く考えてそれが犬に与える影響まで考えた上で、実践するかどうかを決めて下さい。

犬は忘れやすい動物だと思われていますが、犬も傷つきますし再学習には時間がかかります。

You Tubeで犬のしつけ方を学んだけどうまくいかなかったとかいっていない気がするという飼い主さんは、今すぐに直接どこかに家庭犬スクールで話を聞いてみてください。

ドッグトレーナーも家庭犬インストラクターも急激に増えたのです。

まだまだみんな学びながら成長しているはずです。

飼い主さんのたくさんの疑問や質問が、私たちを成長させてくれます。

だからたくさんの質問をぶつけてください。

そのことで私を含めた犬のしつけのプロが成長していくことを期待してほしいのです。

グッドボーイハート流犬のダニ対策は自然の中で免疫力を高めること(ビワの葉エキス)

ダニ除けどうしたいいですか?

春になってこんなご相談が増えてきました。「最近ダニがよくついてくる」と悩むもうひとつの理由は、この季節はフィラリア予防薬を投薬していない期間だからかもしれません。

フィラリア予防薬も進化して種類も増えているようで、現時点ではノミやダニなどの外部寄生虫の予防も兼ねるような薬になっています。

そのため、フィラリア予防薬を投薬する期間、福岡県や佐賀県ではおそらく4月から12月までの期間はノミやダニが犬につくことはありません。

ところがこの3月という時期はダニが出てきているのにフィラリア予防薬を投薬していないということで、犬の体にダニがついているのを発見されるようです。

ダニ対策として考えられる方法とは

実際のところできるのは二つの観点からとなります。・西洋医学的防御

・東洋医学的防除

西洋医学的防御については、ダニ除けのための薬を投薬することです。

以前は体に塗ったりスプレーするものが主流でしたが、現在では飲み薬が多くなっています。

副作用の低い飲み薬が出てきたからでしょうが、また飲み薬の方が確実です。

人のマダニによる感染症による死亡例が報告されるようになってからは、犬につくマダニに対しても危険性を感じられるようになったこともダニ除け予防薬の常用の機会を拡大させたものと思います。

犬の免疫力でダニを防御できるのか?

一方で東洋医学的防御の方法については、やはりハーブやサプリメントなどで免疫力を上げて犬の防御機能を高めるという方法になります。免疫力と一言にいっても、サプリメントだけで免疫力が高くなるわけではありません。

食事を手作りごはんにしたから大丈夫ということでもありません。

体全体と体を取り巻く環境をひとつとみる東洋医学的な考え方では、犬の個体の体質と共に犬の住む環境や犬が日々活動する内容、そして精神的な発達や強さにまで及んで考える必要があります。

犬は人よりも圧倒的にストレス下に置かれています。

いや人だってすごく強いストレスを抱えながら日々生活しています。

飼い主さんに犬のストレス行動について説明をすると「犬になんのストレスがあるのか」と問い返されることも珍しくはありません。

働きもしない、ごはんは食べられる、安全は保障されている、人になでてもらっているこの犬になんのストレスがあるのかと感じるのだとしたら、見方を少しだけ変えてあげてください。

完全管理されて人に毎日語り掛けられる水槽の魚は、野生の魚のように捕食されることものなく確かに長生きするかもしれません。

その水槽の魚が野生の魚よりも強い精神を持っているかどうかは不明ではないでしょうか。

そう考えると人に飼われる犬が抱える様々なストレスにより免疫力が十分でないということも考えられます。

犬の免疫力を高めるための手作りごはんやサプリメントだけでは限界もありますがしないよりはした方がマシであることは間違いありません。

自分は飼い主としてどうしていたのか?

よく「先生はダニ対策をどうしていたのですか?」と聞かれます。私は愛犬のオポに対して何もしていませんでした。

フィラリア予防薬は飲ませていましたが当時はダニ除けは入っていなかったのでそれ以上はしていなかったのです。

オポの体にダニがよじ登ってきたのを目視したら手で取り去っていました。

翌日にオポが動いたときに血を吸ったダニが絨毯に落ちたら取り去っていました。

ところが山という環境になじんだオポにはダニが大量に寄生するということがなかったのです。

都会に住んでいたころだったらたくさんのダニを持ち帰ったこともありましたがそれも一度だけです。

山に行く回数が減ってそうなったのだと思っていました。

環境に対して珍しいものが入ってきたらダニという生物も反応してしまいます。

だから都会に住む犬たちはいきなり無理をせずに、西洋医学的なダニ対策をしながら日々の生活で免疫力を高めていってほしいと思います。

ただダニ除けの薬を外したすぐは、一度猛烈にやられることも覚悟してください。

ダニの洗礼のようなものですね、やっぱり受けたくありませんね。

日々の防御策としては木酢液を足元に噴霧するのも有効です。

自分の長靴には木酢液をスプレーしてから歩くようにしています。

私たち人間もダニにとっては捕食対象ですからしっかりぼ防御しましょう。

最近は木酢液のことを話してもみなさん知らないようで「なんですかそれ?」と言われます。

時代なんでしょうね。

木酢液は七山の鳴神の庄という産直物産を販売している店においてありますのでご利用下さい。

自然農園の方もよく利用されています。

最後になりますが大切なことをひとつ。

犬の免疫力を高めるために、食事やサプリメントだけでは有効ではないという話をしました。免疫力とは体のことだけではないのです。

免疫力とは心のこともいうのです。

体を鍛えるだけではく、心(精神)も鍛えられていること。

これが免疫力を高めるということです。

我慢強い犬は強く生きてくれると思います。

我慢強いということは我慢を強いるということではありませんが、

犬は強い動物です。

犬の強さを引き出して尊重してあげましょう。

最後まで読んで下さりありがとうございました。

春の里山で犬とのトレッキングは「好機が来るまで待つ」こと

唐津市七山のグッドボーイハートの家周辺では、ブンブンと羽音が聞こえるようになりました。

梅の花や庭先のサクランボの花に、羽のある生物が集まってきています。

週末の日曜日は3件のトレッキングクラス…。

ということは自分は3回続けてトレッキングをするということです。

以前なら5回の往復は平気だと余裕を持っていましたが、加齢という自然現象の前に慎重かつ慎重にテンションを保ちつつ挑みました。

山歩きが馴れている犬、山を駆け上がっていく犬、初めてのトレッキングなど犬と飼い主さんが豊かな時を積み重ねるひとときを共有させていただきありがたいです。

山の春の天気は不安定で、晴れたかと思えば通り雨、かと思えばお天道様が顔を出すなど上手に付き合っていかなければいけません。

今日は雨だからと家に引きこもってしまったら何もできないのです。

「好機が来るまで辛抱強く待つ」

実は犬が一番得意とすることです。

天気がよくなるまで辛抱強く待つ、良くならなかったらそれなりにその時間を楽しむこと。

これが山遊びのお約束だと思います。

愛犬のオポのOPPOはopportunityの意味を含めました。

「好機が来るまで待つ」

これもまた犬と楽しむコツかなと思います。

10年たって考える「このコを連れてどのように避難するのか。」

今日はやはり10年前の今日を思い出す日となりました。

たくさんの不幸が生まれたあの震災で、わが身にもしこのことが起きたらと考えるきっかけをいただきました。

そのとき私はまだ生前のオポと七山にいました。

お昼ころからお客様をお迎えしていっしょに山を歩き、午後になってパソコンを立ち上げたときに起きていることを知ったのです。

まだガラ携でしたし、情報も断片的でしたが、家や自動車が津波に触られる風景を見てこの中にいくつの犬の命が人と共に流されただろうかと思いました。

大型犬のオポを連れて逃げる場所など山の上以外にはないと思いました。

私とオポにとっては歩く体力と結束力だけが一緒に逃げ去る道具だと考えました。

しかし、普通に犬を飼っている方には、これをきっかけにクレートトレーニングは必須とますます思うようになりました。

小さな犬を抱きかかえて避難している方もいましたが、やはりバッグよりもクレートをもって避難する方が何よりも安全ですし、犬の安心度も違います。

クレートトレーニングを始めるときは「小さな入れ物にいれてかわいそう」と思ったという飼い主も、その意味や役割を知るとこの道具の必要性をきちんと理解してくださいます。

クレートは犬を閉じ込めるものではありません。

むしろ犬の世界を広がるためのものです。

そして何よりも、災害時の避難には必ず日常的に利用しているクレートを持ち出して下さい。

小さな犬はクレートの中に待機させて移動

大きな犬はクレートを折りたたんで移動させ適切な場所で組み立てます。

そして何よりも大切なことは、有事が起きてもパニックを起こさず飼い主と共に行動できるような犬として成長をさせるために「犬のしつけ」をすることです。

犬のしつけの究極の目指すところとは、芸をさせたり、ドッグランで遊ばせたり、お留守番させることではありません。

災害という場面においてでさえも人との信頼関係の中で最後までともに頑張ることのできずつながりを作ることだと思っています。

そこに至る方はほんの一握りだとは思いますが、ぜひここまでやってきてください。

10年前のあの災害時には国内はもとより海外からもレスキューとしてトレーニングを受けた犬たちが現場にやってきました。

災害という危険な場におかれてもなお平常を保ちつつ任務にあたるのは、厳しく叱られたからはなく、人と大切なつながりを作るための規律をお互いに守り続けたからです。

人と人の間にですらこの規律やもはやなくなりつつあります。

私にできること、また今年の今日も深く考え生きている限りお返ししていきます。

日頃からテンションの高すぎる犬、実は楽しいわけではないのです。

日本で見かける犬たちは他国と比較しても圧倒的に小型犬が多いです。

運転中に見かける犬たち、パグ、プードル、チワワ、ミニチュアダックス、マルチーズ、シーズー、フレンチブルドッグ、豆柴犬…など、流行を追いやすい日本人の飼う犬は小型犬種に偏っています。

これも都心の住宅事情によるものなのでしょうが、この犬の小型化は少し危険な方向に流れつつあります。

小さな犬→かわいい→抱っこするもの という一方的な愛護の価値観へとつながります。

人の一方的な価値観の変化にとどまるのであれば、それに異論を唱えるつもりはありません。

しかし、この犬の小型化+人の犬に対する価値観の変化が、犬の行動に影響を及ぼしているという事実が出てきました。

なので今日はあえて、このことが犬という動物にとって危険で不利益なものであるということを説明します。

もし、犬が日常的に以下のような行動をしているのであれば、これはとても危険なシグナルです。

走り回る、

飛び上がる、

尾をふっている、

おもちゃをおいかける、

落ちているものをすぐに口にする、

尾を追う、

穴掘り行動を繰り返す、

ごはんを飲むようにたべる…。

これらの行動は犬が興奮している=テンションの高くなっている行動例のいくつかです。

もちろん犬は興奮することがあります。

それは人が興奮することがあるのと同じように「場合によっては興奮することがある」という程度です。

ところが犬の興奮行動が日常化しているとなると、正常な状態とはいえません。

犬の脳内はかなりテンションの高い状態で、何かに執着行動や、同じ行動を繰り返す常同行動が頻発になっているのです。

もっと危険なことは、

犬がこのように興奮した状態であることを見た人が「犬が喜んでいる」と勘違いしていることです。

おもちゃが好き

人が好き

来客が好き

ガムが好き

ごはんが好き

…。

なんでも犬が興奮するもの犬が好きだと思い込んではいないでしょうか?

ドッグランが好き

犬が好き

走るのが好き

…。

なんでもこれで片付けではいないでしょうか。

これはとても危険なことです。

犬が発しているストレスシグナルを、犬が幸せだと勘違いしているのですから全く危険なことです。

適切に接し、適切な生活練習を重ねていけば、犬の状態によって期間は異なれど、犬は正常な行動を取り戻していきます。

つまり犬の脳内は落ち着きを取り戻し、リラックス感を思い出していきます。

犬は性格で興奮しているのではなく、人がつくった環境の中で興奮を続けてハイな状態になっているのです。

ハイな状態は動物にとっては「幸せ」というのかもしれません。

人であっても「ハイだな」と感じる人はたくさんいるし、本人は自分は幸せだと思っているかもしれません。

でもハイな状態は疲れます。

そしていつかどーんと落ちたり、パニックになったり、壊れていきます。

犬たちの悲鳴に気づいてあげてください。

あなたの犬はハイなだけではないでしょうか?