家庭訪問形式のトレーニングクラスのために、福岡県から佐賀県近郊を車で移動する距離がかなり伸びています。

車の移動や眠気との戦いでもあります。

そんな眠気を吹き飛ばしてくれる夏休みならではのラジオ番組があります。

ほとんど毎日、苦笑&関心しながらハンドルを握って聴いています。

そのラジオ番組とは「夏休み子供かがく電話相談室」という番組です。

NHKのラジオ放送で「子供かがく電話相談室」としてやっているものを、夏休みバージョンとして長い時間放送されています。

質問に答えて下さる先生方もいつもよりメンバーが多く、動物、心、植物、宇宙などについて幼稚園生から小学生の子供たちの質問に答えてくれます。

子供の質問の内容に、まず驚かさせれています。

質問に応える先生方も、大人の常識を覆す質問に度肝を抜かれながらも、そんな見方もあるのかと関心しきりな様子です。

いくつもの楽しい質問がありましたが、たとえばこんなものがありました。

質問は、蝶に近付くと逃げてしまうのは何故ですか?というものでした。

人の気配を察して逃げてしまうということのようですが、なぜ人が近付いてくるのがわかるのかという質問だったのです。

科学的には蝶の知覚の構造や機能にまで広がる話なのでしょうが、人が近付くと逃げてしまうのは当たり前だと思う昆虫に対して、なぜ逃げてしまうのだろうという視点がとても大切なのです。

この質問を担当した講師の先生は、質問者の子供に対してこんなことを言いました。

蝶はどんな形をしていたの?蝶は何を見ているようだった?

蝶はどうやって周りを感じているのだろう?

そんな質問をされていました。

そして、結局のところ「今度は近くにいったら蝶に触らずによく観察してみるといいですよ。」というアドバイスをされました。

いくつもの答えが想定される質問だからこそ、これを機会に「蝶を観察する」ことの大切さを伝えられているのだと思い聴いていました。

専門家なので、難しい理論を繰り広げれば質問の答えはいくつも出せるのかもしれませんが、まだ答えが発展する可能性のあるのですから、子供の方に観察して持論を展開するチャンスを与えるというのはさすがなことです。

この蝶の質問に限らず、講師の先生方は「もう少し観察してみよう」とか「これは調べてみようか」といって、子供の興味や関心を終わりにさせないのです。

子供たちの質問はあることに特定の興味や関心を抱いたからこそ出たものであって、まずはその興味や関心が持続することが子供たちにとっての利益です。

次に、子供の興味が、命あるものを無駄に傷つけずに配慮して行われるべきものであることも同じように大切なことなのです。

犬の質問もありました。

「わたしの犬はお散歩のときにオシッコをしたあとに地面の砂をかけるように脚をけります。なぜそんなことをするのですか?」

みなさんの犬の中にも同じことをする犬がいると思います。

大人になるとこんな行動をしているのを見ても「なぜなの?」と思わなくなります。

子供のように素直に疑問に思わなくなってしまうのは、どこかで答えを出してしまって解決済みになっているとか、疑問を抱くと不安になるのでなんでも知ったふりをしてしまう大人癖がついているからかもしれません。

犬を前にした子供が、なぜ犬はとびついてくるの?と尋ねたら、みなさんはなんと応えるのでしょうか?

なぜ犬はとびつくの?と質問できないのはなぜなのでしょうか?

長く犬に関わる仕事をしている自分も常に言い聞かせていることがあります。

どんな犬の行動も、そうだと思うと同時に、本当にそうなのだろうかという疑問を常に忘れないようにすることです。

分からないことを長く抱えておくことは、人にとってのストレスになります。

ですが、長くこうした仕事をしていると時間がかからないと明確にならないこともあることが逆によくわかるようになります。

絶対だと思ったことがあとで覆されることも、よく経験することです。

だからいつでも子供たちの脳のように、新鮮な気持ちで犬という動物に向き合えるようにしていたいのです。

それにしても、まだボキャブラリーの少ない子供たちを相手に説明をする専門家の先生方の悪戦苦闘ぶりは楽しいものがあります。

眠気覚ましにはもってこいの楽しい番組です。

Author Archives: miyatake

<日々のこと>思い込みがない子供目線で見えてくる世界:とりあえず犬を観察しよう!

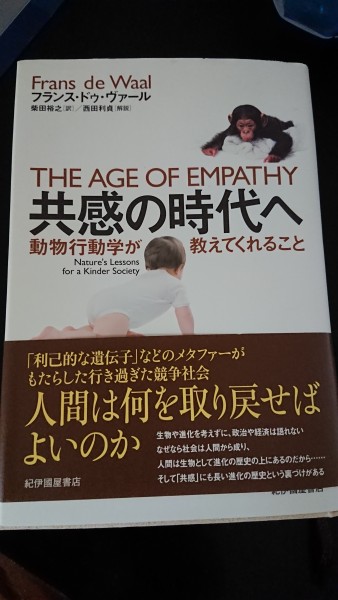

<おすすめの本>共感の時代へ“動物行動学が教えてくれること”

夏の読書週間の準備が始まりました。

お盆のお預かりクラス期間に七山に滞在することが多くなりそうなので、読みたいという本を大量に購入してしまいました。

手元にある本でも、何ども読んでもっと深く知りたいと思っている本がたくさんあるのに、ついつい読んでいない本や遠い過去に読んだ本の再読に時間を使ってしまいます。

最近、ゆっくりと読み終えてそれでもなお、もっと深く読みたいと思った本がありました。

それが、共感の時代へという本です。

「共感」という言葉、犬との暮らしにはあまりにも重要な要素です。

説明するまでもなく、他者の感情や状態、行動の目的や意図を感じ取る知的な能力であり、場合によっては同一化によって相手にコミュニケーションを行い、相手と協調行動をとろうとする能力につながります。

犬との暮らしで起きる様々な問題について共感という力は、なくてはならぬものです。

犬のストレス行動を見た人が、犬が喜んでいるとか、楽しそうと思ってしまうことは、なんらかの共感性の不足によって生じている可能性もあります。

緊張や興奮によって失禁している犬の行動を、「うれしょん」などという言葉で片付けられているのも、ある意味共感性を失った結果かもしれません。

共感性という能力は、高度に発達した人という動物にしかないといわれていた時代もあるそうです。

人以外の動物を劣位に置くことを動物を支配する理由にしようとした古い時代の話ですが、こうした一旦うまれた価値観を覆すためには、いくつもの科学的根拠や事実が必要なのでしょう。

そしてこうして、ようやく反論を述べる人を覆すほどの資料とその資料に基づく共感に関する理論がくりひろげられているところです。みなさんも身近な人と論じてほしいものです。

著者のフランス・ドゥ・ヴァールは動物行動学者です。霊長類の社会的知能研究で知られています。

同著者の有名な本といえば「利己的なサル、他人を思いやるサル」などは読まれた方も多いのではないでしょうか。

本書では専門のチンパンジーの行動だけでなく、他の動物の行動にもふれて動物の共感の能力について触れられています。

それはむしろ、人の方が優位であるというよりも、動物のもつ古典的な共感の社会から学べといわんばかりの内容になっていて、非常に愉快なものです。

また、自分の利益と他人の利益のどちらを追求するのかという興味深い問題を解決する道具としての共感についても興味深く読むことができました。

本書は専門的な知識のない方でも読める本ではありますが、動物や人の行動と心理に関心のない方には多少手ごわい本になるかもしれません。

一気に読み倒そうと思わずに、まず手にとってゆっくりと読み進めていただくことおすすめします。

<犬のしつけ方>それでもあなたは、犬をサークル飼いしたいですか?

先日のブログで、動物に関する番組の中には程度の低いものもあることに軽く触れさせていただきました。

今日はもう少し突っ込んで、みなさんに疑問をぶつけてみたいと思います。

芸能人がわが犬自慢をする番組や、芸能人宅で犬を飼われている映像が出てくることがあります。

犬は広い部屋のサークルの中に入れられていて、多頭飼育されていることもあるようですね。

犬は人を見るとサークルの柵にとびついて興奮しています。ここで飼い主としては、「このコ(たち)は人が好きなんです。」と説明するシーンでしょうか。

柵にとびついている行動を「人が好き」といっている段階で、犬のことをあまり理解していないことを公言しているようなものですので不思議です。

さて、この柵にとびついてくる犬、もしくは犬たちのなかの一頭を飼い主がサークルの上部から抱き上げて出します。

そして犬を抱っこして上下に揺らしながらかわいがっているシーンです。

上下に揺らすのは赤ちゃんをあやす行動からくるのでしょうか?

犬は赤ちゃんと見られているのでしょうか。

そしてその後、椅子に座るなどして長時間にわたり犬を抱っこしたあとは、再び犬をサークルの中に戻します。

犬たちはサークルの中でゴハンを食べ、排泄をして、オモチャを与えられ、そこで寝て生活をしているようです。

こうした映像を見ると「犬はサークルの中で飼うもの」という新しい概念が生まれてくるのかもしれません。

最近、極まれではありますが「犬をサークルの中にいれままま飼いたいのです。」とまじめに言われることがあります。

もちろん、犬に接したいときはサークルから抱っこして出し、再びサークルに入れるというテレビと同じことをされているようです。

先日ブログでも紹介した、犬部屋を犬に与えて飼うという生活スタイルも、同じようになりがちです。

犬を犬部屋から出すときは抱っこして出し、そして再び犬部屋に戻すという飼育の形です。

水槽の魚や鳥かごの中の小鳥が一定の制限された空間で飼育されるペットですから、犬も同じようにサークルの中で飼うことが法律違反になるわけではありません。

屋外犬舎で飼育される犬は、飼い主が犬に接したいときだけ犬舎から出てくる生活をしているわけですから、世界的にも公認される飼い方ではあります。

水槽の参加や鳥かごの中の小鳥も、飼い主にとっては家族であると言い切ることもできます。

犬もそんな新しいスタイルで飼われるようになっていくのでしょうか?

ペットの暮らし方は、人の価値観によって大きく変化していくのです。

そもそもペットではなかった人のそばにいた犬という動物が、人の家族だよといってペットとしての道を歩むようになったのは、犬にとって有益だったのかどうか。

今はまだ過渡期なのかもしれません。

犬の飼い方はつまり犬との暮らし方。

あなたはどのような関係を築いていきたいのでしょうか。

<犬のしつけ方>犬にオテ、オカワリ、オマワリの芸を子犬のときに教えないで欲しい理由

動物に関するテレビ番組の中には、ガッカリするものがたくさんあります。

動物の本来の姿を研究しようとしたり、野生動物の生態に迫るすばらしい映像を公開してくれる番組は比較的少ないと感じます。

ガッカリするペットや動物をえさにしたテレビ番組では、動物をからかうことで楽しんでいるものや、動物のストレス行動を笑っていたり、動物に不自然さを強要するものまであります。

一般の飼い主さんたちはテレビの影響が強く受けられるのでしょうか。ペットとりわけ犬に対する接し方は「テレビでやっていたから」というものが多いことに驚きと怖さを覚えます。

犬にいくつかの行動を教えるということも入っているようです。

オヤツをはっきりと犬に見せて「オスワリ→オテ→オカワリ→オマワリ」を順番に行うパターンは、結構多くの飼い主さんがやっていました。

なぜこれを教えたのですかと尋ねると、一様に「テレビでやっているのを見たから」という答えです。

テレビで犬に芸当をやってみせると同時に、そのやり方まで説明してくれるということのようです。

不思議ですが、なぜかテレビで犬がこうした行動をとり周囲の人が手をたたいて喜ぶのを見ると、犬も楽しんでいると思ってしまうのでしょう。

犬を楽しませようと思って教えている芸当ですが、教え方や時期によっては犬の発達を阻害することもありますのでご注意ください。

というのは、上記の芸当の中で3つは犬が日常的にはしない行動なのです。

「オテ」という他者に手をかける行動をコミュニケーションの発達した犬はしません。

もし、犬が他の犬に手をかけることがあれば、相手の犬は「ガウ」といって拒否反応を示します。

オカワリも同じ理由で他の犬に対しては不適切なコミュニケーションです。

オマワリというくるりと回る行動は、犬のストレス行動のひとつです。

必要以上にさせると犬はストレス状態に陥りますのでこちらも注意が必要です。

犬に芸を教えるといいます。

芸=トリックとは、犬が日常的にしない行動を遊びとしてさせるということです。

オテやオカワリが芸になるのは、犬が日常的にはしない行動だからです。

それに対してオスワリやフセは、犬が日常のコミュニケーションとして行う行動です。

犬が日常的に行っている行動を人が必要なときにして欲しいと要求することは「犬のしつけ」の範囲内に入ります。

子犬期はコミュニケーションを発達させる大切な時期です。

だから子犬には芸当を教えないでほしいのです。

子犬にはコミュニケーションや認知の発達、社会化などもっと必要な学習の機会を提供しましょう。

オテ、オカワリなどの芸当は、犬が十分に成長してから、遊びとして取り入れることはできます。

犬にストレスを与えず、多少の付き合いを犬が喜んでくれる程度なら、犬もトリックを学ぶ課程を楽しんでくれることでしょう。

<お知らせ>8月の犬語セミナー開催のお知らせ

犬のコミュニケーションと習性を学ぶゼミ形式のプチセミナー「犬語セミナー」を以下の日程で開催します。

日時 平成30年8月26日(日)

12時~14時

場所 グッドボーイハート七山

参加費 おひとり2500円

申込み 電話もしくはメールでご連絡ください。

初めてご参加の方はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

<犬のしつけ方>小さな犬の咬みつきが怖いですか?:怖がることで起きる犬の問題行動

前回のブログでも家庭訪問トレーニングクラスのご相談に「犬の咬みつき」についてのご相談が多いことをお話ししました。

実際にある「犬の咬みつき」のご相談の中には深刻なものもたくさんあります。

深刻とは、家族やご近所の方に噛み付いて怪我を負わせてしまったという状態です。

しかし、中にはまだ咬みつきの始まりもしくは軽度の低いという場合もあります。

特に都心のマンションで飼われている犬は、サイズがとても小さくなってしまいました。

成犬になっても2キロ未満という犬たちが増えています。

そのほんの体重1キロ代の犬が咬みつくというのです。

犬が咬みつくようになると、人が犬のことを怖がるようになってしまいここから問題が難しくなってしまいます。

犬が咬みつくのは、攻撃性行動を通して自分の身を守っていたり、自分にして欲しくない事を咬みつく行動を通して回避しているためです。

犬が咬みつくと人は手を引きます。同時に犬のことを怖いと思うようになり、犬の機嫌をとりながら犬に接するようになります。

犬は咬みつくという行動が効果があることを学びます。

犬が咬みつく行動の予兆を見せることで自分を外敵から身を守るということは当然の権利です。

飼い主は犬の敵ではないはずですが、その飼い主から自分の身を守ります。

飼い主のこれまでの接し方が、犬を不安定にさせたり、犬に興奮や脅威を抱かせるものであったなら、犬は当然咬みつく行動を通して自分を守るでしょう。

こうした防衛的な咬みつき行動の場合は、手を出すと後ずさりしたり逃げる行動がこの行動の予兆ということになります。

防衛的な攻撃ではなく、犬がガマンできない状態や甘えが強い状態で咬みつき行動を出す場合もあります。

犬は飼い主に甘えていて、いつも抱っこをせがんだり口をなめたり、飼い主にしがみついたり、飼い主が離れると吠えて騒いだりする反面、自分に嫌なことがあると咬みつき行動をします。

犬が嫌がる行動でお世話のために必要なことであれば、犬に理解できるように教育を与える必要がありますが、甘えの強い関係なのでしつけという教育が進んでいるはずもありません。

子犬のころには特に甘噛み(あまがみ)といわれる咬みつきが頻繁に起きます。

成犬になったときに大問題となる犬の行動は、子犬のころから学習の要素として表現されていて、突然始まったわけではありません。

犬の咬みつく行動を怖がっていては、犬と良い家族関係を築くことができません。

犬は咬みつくという口をつかってコミュニケーションをとる動物ですから、犬にいかなるときも咬みつくなということもできないのです。

でも、犬が生きていく上で必要な「咬みつく」という攻撃性行動は、飼い主を含む家族や周囲の人間に向けられるためにあるのではありません。

犬の咬みつきを恐れるな、でも犬の咬みつき行動を理解する必要がある。

犬は適切なときには咬みつくことができるけれど、日常的にはそれをする必要がないという状態でいられることが、犬の安定した生活です。

どんなに小さなことでも、犬のことを怖いとか避けるという気持ちや行動になったならば、今すぐに犬のしつけ教室や専門家の元で犬のことを学んでください。

そして犬ときちんと向き合える飼い主になれば、犬との十年以上の生活は犬にとっても飼い主にとっても、人生の中であの時間があって本当に良かったと思える時間になります。

<犬のしつけ方>首輪やハーネスを付けられない犬たち

家庭訪問トレーニングクラスでは「犬の咬みつき」についてのご相談を受けます。

ご相談の割合としては、トイレの失敗の次かもしくは同じくらい多くあります。

中には、首輪やハーネスを付けようとすると付けられないというご相談もあります。

では、現在どのようにしてつけているのかというと、多くの飼い主さんは「オヤツを与えながら着けている」ということでした。

オヤツを食べている間に、エイッ!とつけてしまうのです。

ハーネスは結構時間のかかるものですが、これもオヤツを食べている間に犬にハーネスをつける技的なものを身につけています。

こちらの技の方に「へー」とビックリすることが多いのですが、関心している場合ではありません。

普段は、首輪やハーネスを装着しようとすると咬みつき行動をしようとする犬が、オヤツなどの食べ物を与えながら首輪やハーネスを装着できるのは何故なのでしょうか。

ここのところをよく考えていくと、犬が何を嫌がっているのかがわかります。

首輪やハーネスの装着で噛みついたり暴れたりする犬は、散歩の後の脚を拭く行動でも同じような行動をします。

ということは、首輪やハーネスが嫌だということではないのです。

首輪やハーネスの装着にしろ、犬の足を拭く行動にしろ、犬を短い時間とはいえ、一定時間固定する必要があります。

食べ物を食べている間は一旦犬がその場に同じ姿勢でとどまることができますので、そのタイミングをみて首輪やハーネスを着けているのです。

犬の体を人の手で固定させることに対して抵抗を示す理由には、いくつかの要因が考えられます。

判断するためには犬の他の日常的な行動もあわせて観察する必要がありますが、根っこのところはひとつになっていて、やはり飼い主と犬の関係性に問題ありということになります。

犬がまだ家庭に来たばかり、もしくは犬が来て数ヶ月がたちすでに犬の行動が不安定になっている状態の対処法としては、食べ物をつかって一時的に対応することは止むを得ないことです。

犬との関係を変えるために、環境や飼い主の接し方を変えていくのであれば、結果として首輪やハーネスを装着するときに少しガマンすることを教える必要は、絶対にあります。

犬がこうした状況において咬みつき行動を示すことを「怖いから」「嫌だから」「犬だから」という理由をつけて対応しないのは、犬に対してとても失礼なことです。

犬は成長するし、高度な社会的コミュニケーションを持ち、そしてその能力を通して人の暮らしに近付いてきました。

動物の中で自ら人に近付いてきたもののナンバー3に入るほど、犬は特別な動物なのです。

その高度な社会的コミュニケーションは、人との関わりを通して発達していきます。

すぐに咬みつく犬は飼い主との社会的関係が薄く大変孤独に過ごしています。

犬は成長し変化します。変えられるのは飼い主だけなのです。

<クラス>犬語セミナー開催しました:子犬の家庭内行動

毎月開催している犬のコミュニケーションを学ぶ「犬語セミナー」を開催しました。

午前中はいつもとおりトレッキングクラスで犬たちと山歩き。

秋のような雲と山の上をめぐる冷たい空気を感じながら、しばらく休憩したり、大雨の後に倒れた大木をみんなで移動させながら環境整備もすすみます。

これまできっちりと管理してきた若い犬くんも、経験を重ねて今日はステップアップします。

自律行動を促され、自分のブレーキを発揮しながらワクワクの山歩きだったことでしょう。

午後の犬語セミナーの今回のテーマは「自宅での家庭犬の行動」でした。

家庭訪問のトレーニングクラスで撮影させていただいた犬のほんの数分の行動をよく見て、その行動を意味を探っていきます。

ほんの短い時間の犬の行動ですが、ビデオ観察でも最初はなかなか細かく見ることができません。

今回使用したビデオの中には数ヶ月の子犬の行動も入っていました。

子犬はコミュニケーションが単純で、くり返し行動が多いのですが犬が小さく行動が多いためつい見逃してしまうこともあります。

そこでビデオのスローモーション機能を使って詳細にその行動を観察していきます。

子犬のよく見られる行動だったのですが、参加者の方が案外首をひねって困惑されています。

子犬の行動はほとんどが「遊んでいる」「じゃれている」「構ってほしい」で片付けられています。

遊んでいるように見えるけどどうなんだろう?

この行動は遊びではないかもしれないと思って子犬の行動全般を観察していくと、子犬の成長と発達に必要な要素がたくさん入っていることがわかります。

飼い主はこの子犬のくり返される行動に毎日毎日接するのです。

その日々の接し方によって子犬の精神的は発達が決定付けられていくとしたら、子犬を育てる飼い主は大変責任が大きいのです。

犬を飼われる方の多くが子犬から育てたいと願います。

子犬は可愛いですし、愛着も深いのですが、子犬のためにはたくさんの時間と労力と理解する力も必要です。

子犬を飼われるなら、日中も犬と過ごす時間が使えて子犬の成長と発達のために必要な環境を提供できる準備がある状態で迎えてください。

犬語セミナーは来月8月26日(日)の午後に開催予定です。

<犬のしつけ方>犬の暑さ対策:穴を掘って過ごす犬たち

猛暑で平野部の犬たちがグッタリしているのではないかと心配しています。

室内飼育の犬はエアコンのきいた部屋で床に寝そべっている姿をみます。

エアコンも犬の体調を崩してしまうので、必要な道具とはいえ犬は元気とはいえません。

普段はエアコンで涼しげな部屋も、飼い主の外出時や就寝時にはエアコンを切ってしまうケースもあるようで、室内飼育でも暑さと戦う犬もいます。

散歩にはなかなか出られないし、ひたすらこの暑さが過ぎ去ることを信じて待つしかありません。

こんな猛暑の中、お庭で過ごす屋外飼育される犬の中には、犬の習性にのっとった原始的な方法で暑さ対策を試みる犬もいます。

犬の暑さ対策といえば、穴を掘ってそこに入ることです。

穴を掘る場所は家の軒下が定番です。

穴のサイズは自分サイズといったところでしょうか。

日陰に掘った穴の土部分はとても冷たく、冷気を上手く利用することができます。

先日、プライベートクラスを利用してトレッキングにきてくれた犬くんの様子を聞くと、床を覗くと犬の耳の先しか見えないほど深く掘られているとのことでした。

日中はずっと穴の中にいて、全く出てくることもないということでした。

まさに土風呂といった感じなのでしょうか。

土には他にもメリットがあります。

土は体内の毒素を吸収する力があることが、自然療法家の実践で明らかになっています。

毒素を土に排出して冷たさもキープできるなんて、最高の寝場所ですね。

現代の家のほとんどはコンクリートで固めた土台の上に家が建てられているため、軒下に土を掘ることができません。

コンクリートの軒下では暑さはしのげないばかりか逆に暑さが増してしまいます。

屋外の犬が熱中症になりやすい理由は軒下という逃げ場を失ったことも関係あるでしょう。

軒下の土を掘って過ごすなど人が犬に教えたことではありません。

犬が人の家というテリトリーを持って長い間過ごすうちに身に付いたひとつの犬の文化、つまり犬の習性なのです。

この習性もすべての犬に残っているわけではありません。

環境を上手く利用する犬の習性も失われつつあり、利用できる環境も失われつつあります。

猛暑はまだまだ続きます。

室内の犬たちにせめてエアコンは常に利用してあげてください。

<犬のしつけ方>環境に適応する力:犬の社会性の発達について「自然環境」VS「人工的環境」

前回のブログで、自然環境と都心空間の作られ方の違いについてお話しました。

刺激の多いと思われる都心の生活空間の方が、限られた環境の変化の少ない空間であることに触れました。

これは動物学者の小原秀雄先生の言われている「人は自分を自分で飼っている自己家畜化」だという状態なのです。

小原先生の対談の言葉を一部抜粋させていただくと、このように言われています。

「人間はある意味で家畜に似ていると思いませんか。自分で自分を飼っている。囲いをつくってほかの動物から遠ざけ、社会システムで生産された食料を食べている。自己家畜化というやつです。これがあまりにも進んでいくとどうなるか・・・。」

つまり、都心生活では動物園の檻の中に入っているのと同じような環境なのだということになります。

このテーマでいつも思い出すのがアメリカの動物行動学者のセミナーを受講したときに聴いた話です。

話のテーマは、動物園で繁殖されたオオカミと、自然環境で生まれたオオカミを動物園に連れて来た場合、動物園の中ではどちらが社会性の発達がなされるのかというものでした。

この質問を今までになんども生徒さんたちにしてきましたが、皆さん答えは同じです。

多くの人が、動物園で人工的に繁殖されたオオカミの方が、社会性が発達するはずだと自信を持って答えます。

小さいころから人が管理する環境の中に育ち、人が面倒を見るオオカミの子ですから、社会性の発達を表面的に見るならこの結論に達するでしょう。

しかしこれは逆だという話をセミナーで聴くことができました。

つまり、自然環境で生まれたあと動物園に連れて来たオオカミの方が、社会化が促進しストレス行動が少ないというものでした。

もちろん移動の時期にオオカミの一定の年齢は影響をすると思います。

幼少期に自然環境で生まれ育ち、若年層か青年層で動物園に移動してきたということになります。

みなさんの予想を裏切る答えの仕組みはどこにあるのでしょうか。

それは、社会化というのが脳をどのように発達させていくのかという仕組みにあるのです。

科学がこれだけ進んでいる時代ですから、脳の発達がどのようになされていくのかという研究は進んでいますし、一般の方でも気軽に読める本がたくさんあります。

特に子供さんの脳の発達に関する書籍は読みやすく参考になるものも多いのです。

人と犬は違うのではないかということを考慮するならば、人は大脳皮質の発達について重点を置かれることがあるが、犬は人よりも大脳皮質の割合面積が小さいために大脳辺縁系と呼ばれる原始的な脳の発達に重点が置かれるということです。

人でも原始脳と呼ばれる知覚と反応の発達がベースとしてはとても重要なはずだと思うのですが、本によってはそう述べられていないものもあり残念です。

人の発達について、冒頭に紹介した小原先生は、小さいころから虫や動物や自然環境に直接的に触れて冒険したり実験したりすることで、相手と自分の関係がわかりあえる“共存共栄”という本能的な力が身に付くととかれているほどです。

幼少期に自然環境に触れる、臭ったり動いたり口に入れたりする自然な行動をしながらテリトリーを広げて活けるようになると、脳の発達が促され自然なテリトリー形成につながっていきます。

そのテリトリーをもってこそ社会性の発達というのが進んでいくということです。