犬や動物に関する本も、読むうちに選択力というのがついてきます。

チラリと中身を見るか、目次もしくはあとがきに目を通して、今読みたいと思う本なのかそうでない本なのかを判断しています。

本だけでなくネットにもあまりすぎるほどの情報がありますから、選択力は大切です。

今日お薦めしたい本は小原秀雄氏の著者で、1977年(昭和52年)に発行された書籍です。

書名 境界線の動物誌

著者 小原秀雄

出版社 思索社

帯にはこのようにあります。

「動物学から人間の学へ

そもそもの誕生の時から人類は動物たちと様々なかかわりをもって暮らしてきた。

あるものは家畜やペットであり、あるものは害敵であった。

かれら動物たちの現状を語り、人間のあるべき姿を考える。」

小原秀雄氏は子供向けにもさまざまな書籍を出版されています。「猛獣もし戦わば」という書籍は、ありえない状況で猛獣達が戦ったらという視点で書かれています。動物に関する情報は学問的でありながら、その対決については発想に意外性が強く、動物に対する思いの深さを感じられる内容です。

小林先生は日本の動物学者のおひとりですが、哺乳類学を中心に動物と人間を比較する比較生態学の視点で記された書籍はいずれも読み応えがありました。中でも、この「境界線の動物誌」は、人が動物にどのように関わってきたのかという人と動物の関係に関する歴史について、独自の視点で切り込んでありました。人と動物の関係の歴史については、人の愛情を中心にしすぎる人が動物をいかに家族として受け入れてきたかという内容のものが多いように感じます。人は人の善の部分を知り安心を得たいという気持ちが強くなりすぎるのは、逆に人が動物に対して行ってきた悪の部分を意識しすぎているからではないかと感じるのです。悪とは動物を利用する上で起こったり、人間が自然を利用したり環境を改善する中で行ってきた様々な行為のことです。もちろん、悪気があったわけではなくとも、人間生活の発達のために多くの土地を人間の領域にして自然環境を破壊してきた事実を意識しているからこそ自然保護という方向に向かわせようとするのではないでしょうか。

その動物や自然に対する何をもって正義とするのかという議論に陥ってしまっては、自分たちはどこへ向かえばいいのかわからなくなってしまいます。こういうときには、人と動物の関係の歴史というものを正しく認識してくれる書籍を読むことをお薦めします。この「境界線の動物誌」は発行年数は古いため、このあとにもまだ歴史は続いていくことになりますが、そうであっても価値のある本です。その一部を抜粋し紹介させていただきます。

「だが、現実に驚くほど多いのは、実物に指一本触れたことのない子どもと、想いのたけを動物に託す人々である。ペットとして商品化される動物は、それなりに魅力を備えた顔や動作、姿形を持つが、その中に人々は様々な愛の形を見出すのであろう。稚気から奇気、妖気までをそれらの人々は様々に漂わせる。雑種イヌになんともいえぬ愛着があるという声もあるし、デラックスで血統の正しいペルシャネコの姿に惚れ惚れするといった声もあるといった状態である。当然はじめのうちは自己中心の考え方で愛情を傾けていた人々も、後にはしだいに「動物」中心にすべきだと考えにいたる。そうなれば、動物たちのもつ世界を尊重しなければならず、それには動物とは何かを知る必要が生じてくる。しかし動物についての、このような態度の変化には、実は大きな断層がある。動物たちの世界を尊重するといった考えに人間が行きつきはじめたのは、ごく最近のことである。なによりも、人間が動物をかわいがり、動物を大切に扱うことはすばらしいヒューマニズムの表出であるとし、「動物にとってそれがどうか」ということは全く考えられることなく過ごされてきた。そこにはなんの不思議も人間は感じていなかったのである。

誤解のないように申し添えておかねばならないが、わたしはすべての人々にそういった方法であらゆる動物に接せよというのではない。子どものイヌに対する扱いなどが、自己中心的なのをやめよというのではない。むしろ子どもとイヌとには、一つの共通性もあるし、イヌはまた人間の行動に適合できるように飼育されたものでもある。ただ人間の論理と動物の論理はちがうのであり、人間が動物を愛したいと思うならば動物の論理に従うべきだといいたかったのである。四つ足を地に接することが安定を意味するイヌを、ショッピングカーにのせたり、抱き上げて頬ずりする。それは確かに人間からみれば微笑ましい光景である。抱かれたイヌは尾をふってもいる。しかしそれは、人間への愛着とその接触に対してであって、抱き上げられたからではない。」(境界線の動物誌「思索社発行」小原秀雄著より引用)

この文章もあくまで本の抜粋です。さらにこの文の前後をお読みいただければ、わずかでも小原先生の視点の一部には触れることができるかもしれません。このような先人の見たり知っていることをすべて、今の自分が理解しようと思っても到底無理なことなのです。だとしても自分には何もできないと諦めて、大衆の流れの中に巻き込まれ自分の考えを失ってしまうことだけは避けなければなりません。

自分はイヌをどのように理解するのか、自分はイヌとどのように関わっているのか、そして自分はイヌとどのように関わっていきたいのかという質問に対する答えを毎日自分の中に生み出すことをしなくなったのなら、人と関わり続けて変化した犬という動物に対する礼に反することになります。

実際に自分が会うこともできないような深みをもつ先人たちの想いや考えに触れることのできる本はとても貴重なものです。この本は、一般大衆受けするような本ではありません。しかし大衆が受けることが何のすばらしいといえるものがあるでしょうか、その大衆が関心を示すことを目的とし大衆を目くらましにしてしまうようなテレビ番組を見る時間を減らして、自分と愛する犬との関係を大切にするためにこうした本に出会ってほしいものです。

当書籍はすでに絶版になっていますが、図書館や古本ではまだ手に取ることできます。

グッドボーイハートの七山校の本棚にはありますので自由にご覧ください。

夏休みの図書の一冊として手にとってください。

Author Archives: miyatake

おすすめの本:「境界線の動物誌」小原秀雄氏著

犬語セミナーに学ぶ:他の犬に吠えるのは社会経験不足だからなの?

週末は七山校で犬語セミナーを開催しました。犬の行動観察を通して犬の状態を知るために考える機会をつくるために、毎月開催しているセミナーです。犬の行動を動画をくり返し見ることで確認していきます。また参加者のみなさんからいろんな意見を聞くことができるので、毎月の開催をとても楽しみにしています。

● 犬を理解してより良い関係を作るためにセミナーを活用しよう!

今回のセミナーに使用したビデオは、ここ数ヶ月の間に、トレーニングクラスのときに犬と犬が対面する機会を作ったときにに撮影したものばかりでした。特にはじめてセミナーにご参加の飼い主さん方には、ご自分の犬をビデオを通して客観的に見ていただく貴重な機会となりました。普段はなにげなく見過ごしてしまう犬の行動は、客観的に見ることができるようになると、かなり見方が変化していきます。

自分の犬の行動を他の参加者の方がどのように見ているのかを知るだけでも、「なるほどね。」というような驚きがあります。よく他人のことはよくわかるけど自分のことはわからないということがあります。それと同じようなことですが、自分の犬には思い込んでいる部分が多いものです。ですから、一番犬のことを理解したいと思っている飼い主が最も見落としが多くなってしまうことはよくあることなので落ち込む必要もありません。

犬と犬の対面のビデオは、犬と人の対面のビデオよりも犬のコミュニケーションをより鮮明に見ることができます。人に対するコミュニケーションは、これまでの人の接し方によって身につけた学習によるコミュニケーションで構成されています。人は犬のように受け取ることもできないばかりか、表現することもできません。犬はもちろん種の異なる人に対して、四つ足で歩いてコミュニケーションをとることを求めているわけではありません。犬は自分の表現したことを人がどのように受け取るのかで、その後のコミュニケーションを決めていきます。

たとえば、犬が人にとびつく行動をしたとします。そのときに人が犬を撫でたり褒めたりすれば、犬は飼い主が「とびつきという行動」を歓迎している、もしくは受け入れていると学習します。そしてまた次も同じように人にとびつくようになります。すごく単純な学習ですね。他にも、飼い主が食事をしているときに「ワンワン」とオスワリして要求して吠えた犬に対して、お皿からハムを一個とって与えれば、犬は次の食事のときにもまた同じ事をするでしょう。これも確かにコミュニケーションのひとつではありますが、犬と犬のコミュニケーションはこうはいきません。犬が犬に要求を通せるのは母乳を吸っているときだけです。その後は成犬と子犬も社会的関係となります。子犬のままでは通用しません。

● 犬のコミュニケーションは犬と犬を会わせる経験で身に付くものなのか?

犬の社会性を育てるしつけ法について尋ねられることがあります。その中に、「犬をたくさんの犬に会われば犬とコミュニケーションがとれるようになると聞いたのですが本当でしょうか?」という質問があります。単にたくさんの犬に会わせるという経験が犬に対する社会性やコミュニケーションを育てることはありません。種は違っても社会性という言葉の意味では人の社会性との相違もあります。自分に置き換えればわかることですが、たくさんの人に会ったから社会性が発達するということはありません。むしろ、囲いやリードをつけている制限された環境の中でたくさんの犬に会わせることは、逆に犬の社会性を低下させる危険性の方が高くなります。犬の行動の見方や、しつけやトレーニングの方法は様々ですから異なる意見もあることは承知の上ですが、むしろその危険性の方を指摘したいのは次のような理由からです。

犬と犬のコミュニケーションを行動として見たときに、その行動が犬のどのような状態や情動を表現しているのかということをもう一度慎重に考える必要があります。今回の犬語セミナーにもいくつもそのような犬の行動がありました。犬が犬に対してワンワンと吠えていたとして、それが相手の犬に対するどのような表現方法なのかを知ることは簡単ではありません。声の質や高さや犬の動きやその変化などを細かく観察し、周囲の関係性も含めて分析することでひとつずつ理解を進めます。初心者の方であれば、ただ遊びたいと思っているとか、ただあっちへ行けといっていると考えてしまう犬の行動にも、実は大変複雑な欲求と葛藤を見ることができます。というのも、犬がその年齢にいたるまでに発達が必要であった社会的行動や表現方法を身につけていないからです。

コミュニケーション力を身につけていない理由について考えるとき、その落とし穴に「経験不足」という理由があります。特に社会経験についてよく使われる言葉です。他の犬に対するコミュニケーション力や社会表現が発達しなかったのは、今まで犬に会ってこなかった社会経験不足からだと思ってしまいます。会わせなかったから上手くいかないのだ、だからたくさん会わせたらいいのだという単純な発想が、上記の「たくさんの犬に会わせれば社会性が発達する」という誤解につながりました。

他の犬とのコミュニケーションや社会性がうまくいかない犬には、ある面での社会経験不足がありますが、実はそれだけではありません。というのは、犬たちはそれぞれに、現在に至るまでにたくさんの社会経験をしてきたからです。親犬から生まれ、親犬に育てられ、兄弟犬と過ごすといったことから始まり、その接した犬たちがどのような状態であったかということまで、そしてその飼育環境、親犬の人に対する社会性や犬に対する社会性までが子犬の社会性の発達に影響しています。

また、子犬のときに接した人々はその犬をどのような環境でどのように接しながら育てたのかということは、いうまでもなく犬の社会性の構築に強く影響しています。犬を不安定な環境にさらしたり、長時間の留守番をさせたり、抱っこして甘やかしたりすることは、犬の社会性の構築とその表現に影響を与えているのです。ですから、犬にあわせなかった経験不足として片付けてしまうことは止めましょう。飼い主として自分が犬に与えた影響をまず現実的に受け取れなければ、これからの犬の成長を支えることもできないからです。

● 犬といっしょに過ごさせる犬のデイケアクラスは社会性を高めるのか?

犬と犬をいっしょに過ごさせる犬のデイケアクラス(日帰りのお預かりクラス)を提供する犬の学校もとても増えました。グッドボーイハートでは2003年から2007年まで博多駅南校を運営していたときに、犬のデイケアクラスを提供していました。犬と犬をいっしょに過ごさせる環境や機会がなかなか整わず、多忙な飼い主さんのお仕事の合間でできることがあればと思い始めたのです。博多のビルの一室でしたので環境が十分とはいえない状態でしたが、毎日のお預かり中に犬と犬が共に過ごす時間を管理しながら提供して、犬の社会性の発達の機会を探っていきました。

このデイケアクラスを行う中でいくつかの重要なことを学びました。ひとつは、他の犬に対するコミュニケーションや態度は家庭内でつくられているということです。犬と会わせる回数や頭数では決まりません。他の犬に対する社会的態度がとても難しい犬は、ご家庭内での環境管理や飼い主さんとの関係改善を行わない限り、社会性を発達させることはできません。これはデイケアクラスを始める以前からわかっていたことです。そのためグッドボーイハートでは個人レッスンを受講されない方はデイケアクラスのご利用ができないシステムになっていました。しかし、実際に飼い主さん不在の状態で犬をお預かりしてその社会性を観察すると、この事実がさらに確信へとつながっていたことは間違いありません。

ふたつめの学びは、犬と犬を一対一で会わせたとしても、それは一対一の問題ではないということです。つまり、犬の社会性は個性だけで単独で出来上がっているものではないという事実があります。これは西洋式になんでも切り離して細分化する考えになじみがあるとわかりにくい見方ですが、つながりの社会を基盤にする日本人には受け入れやすい捉え方です。その1頭の犬はまずどこかの家庭という群れに所属しているか、もしくは所属せずに所有されているかのどちらかです。厳しい表現になりますが、犬を家族の一員という言葉でごまかしても、実際には犬を飼い主の物として大切に所有する価値観が存在することも否定しません。しかし、この所有は所属とは別の関係であることを冷静に理解することも必要なことです。善悪ではなく、真実とは何かをきちんと知ることが次の変化を生み出すことになるからです。

こうしたことを考えると、犬同志のコミュニケーションと社会的関係の発達は、基盤となる家族と家庭の影響を最も強く受けています。ただデイケアクラスで預かっただけではなんともできないということになります。当時グッドボーイハートには彼らの世話を引き受けてくれる犬がいました。その存在の大きさは、様々な状況で思い知ることになりました。しかしこれでは1頭の犬に負担がかかりすぎます。犬たちが集う場所であったグッドボーイハートのデイケアの場の均衡に影響したその犬が不調をきたしたことでデイケアの場は大きく変動しました。たくさんの学びの場となったデイケアクラスでしたが、社会性の発達という目的を他の方向に向ける必要性を感じて終了し、現在にいたります。

犬と犬がいっしょに過ごす経験をしたとしても、その環境やどのような犬とどのように過ごしたのか、それに対して人がどのように影響したのかを含めて判断しなければ、社会性を高める場になるとはいえません。そうであっても、犬と犬が同じスペースの中で過ごす時間を持てば、犬の緊張や興奮はかなり高いものになります。一日預けておけば、帰宅したらぐっすりと寝てくれることが、ときには多忙な飼い主にとってはごほうびになってしまうことがあります。疲れて寝てくれてよかったというものですね。ところが犬の社会性がきちんと発達しているのかどうかを理解する機会は失われてしまうこともあります。

もう一度、自分の犬の社会性の発達について考え理解する時間をきちんと持ちましょう。そして、その社会性の発達に影響を与えているすべてのことや社会的な対象について書き出していきましょう。犬を飼うのは大変だという感想をいただくこともありますが、種のことなる動物を理解して共に暮らすことがそんなに簡単はわけはありません。その難しさを解いていくことは、ときにウーンとなることもありますが、結局は犬と人の関係を築いていく過程にすぎないのです。それはとても楽しくすばらしく、そして感動的なことです。

子犬を迎えたら訪問トレーニングを!:梨江ちゃん育てに学ぶ「犬のこと、人のこと」

グッドボーイハートの家庭訪問トレーニングクラスを受講されている飼い主さんから、受講の感想などをいただきましたのでご紹介します。

子犬の名前は梨江ちゃん。1歳のチワワです。

家族のお姉ちゃん犬の萌江ちゃんは、3歳になるチワワです。

そして、一番大きなお姉ちゃん犬の芽江ちゃんは9歳です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仔犬を迎え入れることを検討していて、訪問レッスンを受けるようになりました。

迎えた仔犬が水頭症だったため、成長がゆっくりでした。

庭に自分の力で降りられるようになるまでに、とても時間がかかりました。

健康面でも心配が多かったので、食べ物やハーブ、フラワーレメディーの使用や

日常生活の注意点などを教えていただいています。

病気の仔で良かったこともあります。

成長がゆっくりペースなので、他の子を育てるときには気づかなかった、

仔犬が少しずつ部屋の中のテリトリーを広げていく過程や自分の足で外の世界を獲得していく様子を

じっくりと見ることが出来ました。

訪問レッスンの良いところは、飼い主と犬の関係だけではなく、同居犬との関わりも見てもらえるところです。

日常の犬たちの様子を観察してもらってるときのことです。

それまでプレイバウだと思っていた行動が、ストレス行動であることを指摘されたのは衝撃的でした。

以来、本やテレビの情報のさまざまな誤りが気になるようになりました。

最近は、ヒトに依存する同居犬の影響を他の犬が強く受けていることを痛感しています。

日々起こる問題行動にあたふたしながらも、どこか楽しんでいられるのは、いざという時に頼れる先生のおかげです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ブログの感想文と別にこんなお言葉をいただきました。

「この頃、16年前に教えてもらったこと、10年前に話されたことがすとんと腑に落ちる瞬間があります。」

実は、飼い主さんとの出会いはご家庭では2代目となる花江ちゃんが子犬のときでした。

当時、西日本新聞に掲載していたコラムを読まれたということで家庭訪問トレーニングに伺いました。

子犬にまだ問題がないのにトレーニングを始められる方はまだまだ珍しいです。

飼い主さんは、何かの情報で子犬を飼ったときに準備したものでよかったものというものの中に、子犬のしつけ・トレーニングと書かれてあったのを見たそうです。それですぐに家庭訪問トレーニングを申し込まれたということでした。

その後は大姉ちゃんの芽江ちゃんが子犬のときも家庭訪問クラスをご利用いただきました。

16年前というと自分ではまだまだ何もわかっていなかったと思えるほど未熟な状態です。

もちろん今でも成長途中で、毎日、毎月、毎年と新しいことを知ることになります。

お言葉をいただいたとおり、何年もどうなんだろうと思っていたことが突然理解できるようになることもあります。

梨江ちゃんはご自宅にしてしばらくしてから、病気の症状が出るようになりました。

他の犬たちと同じように発達はしない、けれどきちんと梨江ちゃんのペースで発達していきます。

梨江ちゃんの日常生活を観察していただきながら、できることから一歩ずつ進んでいます。

他の犬と同じように犬のトレーニングの目的は、犬たちが落ち着いて安らかにそして豊かに生きていく事です。

その犬の生活で、人の接し方や思いがいかに犬の行動に強く影響しているのかを知ることになります。

人が変わることで犬も変わることができる。だったらすることはひとつです。

感想の中にあった「プレイバウ」という行動は、上半身を下げてお尻をあげる行動です。

犬の遊び行動とみられる行動の中でなんども見られるので「遊びのおじき」という行動として広まりました。

しかし、この行動は必ず遊びというわけではありません。

その上、遊びをどのように定義付けられているのかも大変不明確です。

またブログやクラスを通して行動の意味とその発現について、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。

自分が理解できたとしてそれを相手に真から理解していただけるようになるまで、さらにしばらくの時間が必要です。実はこちらの方がたくさんの時間を必要とします。

新しいことを知ると今まで間違っていた自分に対して嫌悪感が出たり、なんでこんなことにもっと早く気づかなかったのだろうと悔しく思うことも度々です。それは自分がそのときはその程度だったということだけのことです。すべてを知ったつもりになることほど恐ろしいことはありません。

まだ自分が知らないことがたくさんあるはずだという思いが、ここまで犬のことを学ぶ動機付けになりました。

花江ちゃんから学び、今は芽江ちゃん、萌江ちゃん、梨江ちゃんの3姉妹の毎日の成長を通して、またひとつずつ学ぶ機会をいただいています。ありがとうございます!

犬の熱中症(熱射病)対策と注意点:日々の観察でわかる犬の異変とシグナルについて

本格的な暑さで夏に突入しました。多くの犬にとっては湿度の高い日本の夏は過酷な季節です。

この時期に注意して欲しい管理のひとつに「犬の熱中症対策」についての心構えと管理の必須についてお話します。

● 犬の熱中症はどのような状況でなりやすいのか?

犬の熱中症は人の熱中症と同じです。動物は気温の上昇に対して自分の体温を一定に保つための機能が備わっています。外気温が高い状態が続くと、この体温機能調整が一時的に働くなってしまい、自分の体温がどんどん上昇してしまいます。体温の上昇に伴い身体のあらゆる部分が機能不全となり、重症な場合には死亡にいたることもあります。

季節的には7月~9月の気温の高い時期が多いのですが、今の都市部は冬でも結構暖かい季節が続くため一年のうちのいつでも熱中症にかかる可能性があることを否定できません。

また、海や川遊びの最中でも熱中症になることがあります。海や川に入っているときは体が冷えているから熱中症にならないだろうという風に思いがちです。ところが、海や川に行くと大抵の犬は興奮してしまいます。そのためなんども泳ぎをくり返したり走り回ったりと興奮することが熱中症の原因にあることがあります。特に海遊びでは多少なりとも海水を口に含んでしまうことがあります。そのため遊びの途中で下痢をすることもあります。これで脱水症状となりその後体温調節が働かなくなる熱中症状態になることもあります。

ドッグランなどの興奮しやすい犬のたまり場でも熱中症は要注意です。ここでも季節的にはもちろんですが、油断しやすい春や秋にも非常に興奮した状態で熱中症になることがあります。あまり動いていない犬も緊張すると水を飲むことができません。少しの刺激で熱中症になる可能性も十分にあります。

● どのようなタイプの犬が熱中症になりやすいのか?

上記の遊び中や犬同志のたまり場で起きる熱中症については、飼い主が以外と見過ごしてしまっていることがあります。それは、

犬が興奮していることを常日頃から喜んでいるとか楽しんでいると思いすぎることからくる見間違いや見落としです。犬が走り回っていたり、飛んだり跳ねたりしているのを、犬という動物としては通常の行動だと思うとこうした行動の連続についての介入する必要性を思いつかないでしょう。普段から室内にいる時間が長く、リードをつけての散歩の毎日を過ごしている犬であれば、リードを外されたら興奮してしまうのは当たり前のことです。しかしそれだけでなく、他の犬と囲いの中に入れられて走り回りの逃走行動などを緊張して行えば、興奮&緊張で自律神経はいっぱいいっぱいになってしまいます。

犬の年齢では、1才半までの成長期の犬と、8才以上の老犬の始まりとなるような犬たちは熱中症になりやすい傾向があります。犬がどのようにして体温を調整しているかをご存知だと思います。口を開けてハアハアといって口から熱い蒸気を出しています。そしてまた水を飲み同じことを繰り返します。これが人のする発汗機能になっています。犬の身体的な機能は1才半くらいまでをかけてゆっくりと機能性を高めていきます。体温機能調節についても、なんどもその作業をくり返しながらステップアップしているのです。逆に老犬になるとこの機能性は落ちてきます。若い犬よりも体力もなくなり機能性が落ちてしまうというのを人であれば50歳を超えるころには実感し始めることでしょう。犬の8才というと60歳前くらいにはなっています。若いときのようにはいかないというのは人も犬も同じことです。

犬の体温調節機能を管理しているのは犬の自律神経です。上昇する体温を一定に保つために自律神経がバランスをとろうとがんばります。ところが、犬の中にはこの自律神経機能が十部に働かないことがあります。特に純血種の犬についてはこの傾向があります。純血種の犬はすべて働く犬だと勘違いされている方も多いようですが、今みなさんの足元にいる純血種の犬たちはそのほとんどが愛玩用に繁殖されてきた犬たちです。そのため屋外でバリバリを働くような機能性を持っていません。本来の犬は屋外の動物ですから外気温への対応は人よりも優れていると思いがちです。犬なんだから大丈夫という風に思いたいところですがそうもいきません。

純血種の犬の繁殖犬(親犬)の多くは室温管理された場所で飼育されており、外気温に対する調整機能を働かせる必要がありません。また、できるだけかわいいと思われる容姿を備えさせるために、フワフワのぬいぐるみような毛質や、長毛の犬、またアンダーコートとはいえない密集したぬいぐるみのような毛質に覆われた犬として繁殖されている犬種もいます。すべて人が望んだ結果作られた犬たちですが、これらの犬の体温調節は本当に大変だということを共感できればと思います。

純血種については行動のすくない大人しい犬といわれる愛玩タイプの犬は自律機能性が発達しにくい状況にあります。たとえば恐怖を感じても行動しない、来客があっても番犬吠えをしない、逃げたり攻撃したりせずに人にべったりとしているような犬です。これらの犬は社会性が高いと誤解されていますが、自律機能が低く行動が常時にくい状態にあるだけです。実際、本当に怖いことがあるといきなりスイッチが入り、パニックとなって走り出すことがある大変危険な犬たちです。同じ理由で突然熱中症になってしまうこともあります。

● 熱中症かもと思われる犬の状態と対策としてできることとは?

体温調節機能のための行動で説明したとおり、犬は熱いときにはよく水をのみ、ハアハアと舌を出す面積を大きくして体温を下げようとします。もしこのハアハアがはじまったらすぐに一旦休憩、もしくは落ち着かせをしたりすぐに気温の低い場所に移動するなどの対策をする必要があります。老犬になるとこの季節はハアハアといい始めたらエアコンの温度を少し下げなければいけません。これが若いときは次第に落ち着いたものがかなり設定温度を下げなければいけないこともあります。もちろん、冷しすぎると逆にそれも体温調節に負担をかけることになりますので、人工的な管理ですから扇風機などの風を使って室内の温度を上手く調整してみましょう。最近のエアコンはとてもお利口のようなので、古いエアコンは早めに買い替えも必要かもしれません。

実は、本当に大変な状態になるのは、ハアハアという荒い息づかいが出ないときなのです。熱中症になると軽症では手足の力が抜けたようにふわりと倒れる動作をします。バタンと倒れることもあります。この直前にハアハアという息遣いをしていないことが多いのです。つまり息づかいをハアハアといわなくなった状態ではもう体温調節が効かなくなっているということです。これで倒れるまで気がつかずにいることが多いので、大変慌てることになります。シグナルでいえば、少し朦朧としたような表情になります。焦点がぼやけたような表情です。目がうつろといったらいいでしょうか。そして直接ではなくふらふらと動くようになります。これも普段から安定した動きでなかったりリードをひっぱる行動が出ていたらわかりにくいですね。

とにかくいつもと違うなと思ったら、一旦休憩して様子を見ます。水はいつも提供しましょう。外にでるとなかなか水を飲むことができない犬は緊張感が高い合図です。少しずつ克服して緊張をとけるように練習する必要もありますが、いろんな場所に連れ出すことだけは避けてください。まずは通いなれた場所に何ども足を運んで自信をつけていくことです。先にも述べたとおり、犬は人とは違います。人が楽しければ犬が楽しいわけではありません。犬が興奮したり緊張したりするのを楽しんでいると思い込むことを止めてみます。ゆっくりと時間をかけて楽しむこと、犬が楽しいと感じていることをじっくりと味わうことも大切な犬との関係性です。

十分に注意して、厳しい季節をあと少しだけがんばって秋の到来を待ちましょう。

<受講生のコトバ・クールちゃん編>犬の家具の破壊行動はストレスのシグナル:一歩ずつ成長するクールちゃんと飼い主さんの足跡

トレーニングクラスやプライベートトレッキングクラスに参加しながら、共に成長している犬と飼い主さんをご紹介する受講生の声です。

今回はゴールデンリトリバーのクールちゃんの飼い主さんから、クラス受講のきっかけや感想をいただきました。

以下のとおりご紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

6月に2歳になったゴールデンレトリーバー♂の飼い主です。

GoodBoyHeartとの出会いは、知り合いの方から紹介されて訪問カウンセリングを受けたことです。

当時は、クールが1歳になる少し前でした。

その頃のクールは、いろんな行動をしていました。

家具をかじったり、絨毯をかじったり、ソファを掘ったり。

庭は穴だらけだし、キッチンに脚を掛けてゴミあさったりもしていました。

来客があると興奮してしまい、その上、散歩に行くと他の犬にガウガウ…など。

クールが来たのはこんな経緯でした。

ブリーダーの方がドッグショーに出せないのであげようか?と声をかけられました。

犬が好きでいつか犬を飼いたいと思っていた私は、すぐに子犬だったクールを貰いました。

ですが、大型犬をちゃんと飼うためにはもっと勉強しなくてはと思いました。

本を買い、パピー教室に行き、しつけ教室に行き、ネットで調べてたりしてましたが、どこも私の目指す!?犬の教室がありませんでした。

そのころに知人にGoodBoyHeartを紹介されてグッドボーイハートのホームページを見たのです。

そのとき「これだ!」と思い、すぐに連絡しました。

トレーニングクラスやトレッキングクラスを受けながら、少しずつですが私もクールも変わって来ました。

家の中で落ち着いて過ごせるようになりました。

新しいソファを買ったのですが無キズです!!

山歩きの歩き方、宮武先生にアドバイス頂いたこと、犬の行動学のお話しなどホントに勉強になります。

自分の子供(人)を育てていた頃に、いろいろ考え、学びながら育てていたことを思い出しました。

まだまだ私もクールも学び足りてないところですが、3番目の息子として共に学び成長していきたいです。

10年後にはお互いに分かりあえる関係になって、クールと一緒にゆっくりゆっくり山歩きをしている自分を目指してます。その頃までお互いに健康でいないと!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クールちゃんは大柄のオスのゴールデンリトリバーで、エネルギーも大変高いタイプです。

ゴールデンリトリバーは比較的活動性が低く、ストレスがあっても行動に起こせず体の方に影響がある犬が多いようです。しかし、クールちゃんの場合は、環境の不安定さや成長と発達が行き詰って生じたストレスを、行動を通して飼い主さんに伝えることができました。それが家具の破壊行動や吠える行動などです。

飼い主さんは犬の問題行動を単に困った行動として封じ込めるのでなく、どうしてこんなことをするんだろうと考える力をお持ちだったことで次のステップに進むことができました。

忙しさの中にもクールちゃんとの生活や日常の大切な時間を少しでも安定できるものに変えようと努力されている姿勢には、頭が下がります。なかなか成長しないと思っていても、一気に変化する時期もあります。クールちゃんにもいくつかそんな時期がありました。

子犬期にできなかったクレートトレーニングも一歩ずつステップをあげて、お預かりクラスでいっしょに過ごすこともできました。そのときは大変な大雪でわたしの方が緊張しましたが、クールちゃんにとって良い体験になりました。やっぱり山の神様の仕業かなと有り難く雪遊びを楽しみました。

お山歩きも少しずつ落ち着きの行動を拾い上げることができるようになり、クールちゃんからクールくんへの変化ももうそろそろかなと期待も高まります。とはいえ、過度な期待はエゴです。これからもクールちゃんと飼い主さんが成長を楽しんでいかれるよう、ガイドとして気を引き締めてまいります。

犬の怖がり、恐怖症、興奮を克服するために:プライベートトレッキングクラスで身につける犬の行動力

酷暑の福岡と比較すると本当に涼しい七山ですが、毎日の早朝の仕事となる草刈り業にはため息の出ることも多いです。

それでも、少し草刈りを進めると冷たい風がほおをすり抜けていくというごほうびもあります。わたしがやらずして誰がやると言い聞かせ、再び鎌を動かし続けます。この週末には、尾歩山にトレッキングクラスのために来校してくださる方がたくさんいるので、少しでも良い風を受けて欲しいという思いからついついがんばりが欲張りとなってしまいました。

● トレッキングクラスに参加してくれる飼い主さんと犬たちなのか?

プライベートトレッキングクラスの目的は、ただ犬と楽しく過ごすという趣味的なものではありません。その時間に起きていることはとても奥が深いため、飼い主さんの利用の目的も幅広いため、参加される方々の目的はそれぞれに違います。共通して言えるのは、トレッキングクラスに参加されるすべての飼い主さんが、犬とのより良い関係と、より良い生活を望んでいらっしゃるということです。

グッドボーイハートでは、ご自宅の環境を整えることが最優先です。そして次のステップとしてトレッキングクラスを通して犬との関係を見直したり、より良い関係をつくる機会を得ていただいています。さまざまなタイプの行動の問題を抱えている犬たちの中でも、特にトレッキングクラスをお薦めしたい犬たちはこんな犬たちです。おびえがある、恐怖を抱きやすい、逃走行動の傾向がある、興奮しやすい、分離不安傾向があるなど、こんな犬たちにはトレッキングクラスの利用をお薦めしています。

ところがこのトレッキングクラスですが飼い主さんがいっしょに歩くことに意味があります。中には山歩きが苦手な飼い主さんもいますので、家で待っているから犬と先生だけで歩いてくれないかしらと思われることもあるかもしれません。実際に、お預かりクラスの時間ではわたしと犬だけで、つまり飼い主さん不在の状態で山歩きをすることがあります。山歩きを通して犬の行動や性質について新たに知ることも多く、犬の個体の本質に関心の高い自分にとってはとても有意義な時間になります。ここに飼い主さんもいっしょに犬と歩いていただくことで、犬と飼い主さんの現在の関係やバランスを見ることができるのです。

なぜそんなことが可能なのかというと、それはクラスに参加された方だけが知っていくことになる大切な秘密なのでここではお伝えできません。お伝えできることといえば、犬と人が自然との距離感をどのように持っているかを知ることで、犬と人の距離感や関係を知ることができるのだということです。トレッキングといっても山を駆け回るようなドッグランのような歩き方ではありません。みんなゆっくりと呼吸を合わせながら、一歩一歩の風景を感じながら安全を確保しながら、お互いを信頼しながら山を深めていきます。

● 犬の恐怖行動、怖がり、おびえる犬が多い理由とは

犬の行動はワンパターンではありません。たとえば怖がる恐怖反応を出す犬が何頭かいたとしても、それらの犬たちがすべて同じ状態であるわけではありません。犬は環境や経験や影響を最も受けている飼い主が全部違うのですから、恐怖反応の強い犬としてひとくくりにはできません。しかし、その問題の中には共通点を見出すことができます。共通点となる問題は繁殖や子犬時代の扱い方や環境によるものも多いものです。

純血種犬のほとんどがブリーディングという作業を通して人為的に繁殖され、販売店で販売されるシステムを経て飼い主の元に行きます。もしくは、ブリーダーから直接飼い主さんの元に行くこともあるでしょう。もしくは保護された犬が保護施設や保護団体を通して飼い主の元に引き取られることがあります。その子犬期の多くに経験するのが多頭飼育や施設で起きる「収容」という問題です。子犬期の収容は子犬の成長時にトラブルを抱えやすくなります。専門家はこれをどう軽減させていくかを考えて飼育管理をしなければいけません。

こうした社会的背景とは別に、犬のコミュニケーションに対する理解不足というのがあります。たとえば子犬をずっと抱っこして育てたり、人にとびついたり膝の上に乗ってきたり腹部を見せる行動を「人が好きだ」と勘違いしてしまい、いつまでも受け入れ続けたりということが、結果として犬のおびえや恐怖を強めているのだということを理解するのには時間がかかるようです。犬の専門家が正しく伝えきれていないという意味では自分たちも反省が必要だと痛感しています。

● 犬の恐怖行動、怖がり、おびえ、パニックになりやすい犬がトレッキングを通して変化していくこと

これから起きる予備軍を未然に防ぐこととは別に、すでに恐怖行動が出やすい犬については改善のために飼い主さんが努力をするしかありません。おびえや恐怖を示す犬は決してハッピーではありません。そうした犬は特定の人に過度に甘える行動をするため、人のことが好きだと勘違いされています。むしろその行動をかわいいと褒められたりすることもあるようです。

しかし、これらの犬たちは精神的に安らぎを得られません。常におびえて人に対して積極的な反応を示すよう求めています。いつも自分を受け入れてもらうことを確認するための様々な行動を繰り広げて落ち着きがありません。人に触っていてもらわないと落ち着いて寝ることもできなくなるかもしれません。いつも抱っこされることを確認するかもしれません。何ども室内トイレに行って排泄をする犬もいます。

こうした犬たちの行動改善と性質の安定のために、トレッキングクラスを受講されることをおすすめしています。先に述べたようにご自宅での環境整備が一番ですが、次のステップとしてお山歩きはグッドボーイハートでは大切なクラスの軸になっています。

ルールに従って山で過ごすことは動物の脳に一定の影響を与えます。山歩きといってもお酒やバーベキューを持ち込むキャンプでは意味がありません。本当に山を愛する人は、ほんのわずかな道具で山とひとつになってゆっくりと歩いているという風に想像することができるでしょう。最小限のものを持って山の神様に遠慮しながら、その場を拝借しながら自分もそのひとつになるのです。

山のルールを徹底させれば、動物の脳はある刺激を受けます。犬の脳にどのような刺激があるのか科学的に説明することはできません。ただ行動の変化は見られます。ゆっくりと歩くようになる、人との距離感が変わってくる、地面の臭いに興味を示すようになる、風を感じているようだ、草を食べるようになった、水をいつもよりもよく飲む、目の輝きがいつもと違う、毛の柔らかさに変化がでるなど、その変化はわかりにくいものからわかりやすいものまで様々です。

これは想像ですが、どうやら山歩きは動物の原始的な脳に働きかけてくれているようです。大脳を使った人とのやりとりではなく、自然とのやりとりに犬は古い脳の領域の活性化を必要としているようです。これはとても重要なことなのです。大脳を使ったトレーニングは人間の得意とするところです。人間など原始的な脳はほとんどなくなっているような大脳の生き物です。犬が自分達のいうことを聞くように大脳を強化したのは人間の方です。ところが自然は大脳で感知するには不足しています。犬の足裏から得られる情報、臭いから得られる情報、皮膚を通して知り得たことなどその全てがその場で過ごすために必要な情報として受け取られ、その情報を得るたびに犬の脳と体を活性化させているように感じます。

犬は自信を持ち始めるようです。ここでは飼い主に褒められる必要もありません。自分の機能を十分に発揮できたときに動物は本当の安心を得られるのです。なんだかワクワクする自分は大丈夫だという感じでしょうか。人との近すぎる距離感におびえていた犬たちも一瞬ですが、本来の安心を獲得しています。また自宅に戻ればおびえは復活するでしょう。しかしくり返し山歩きを続けることで、犬の行動が変化してくることは予測がたちます。いっしょにいる飼い主さんの姿勢も大切です。共に成長しなければ共に歩く意味もあまりないからです。

● 犬と人に生まれる共感と協調の世界とは

犬と人はそもそも種が異なります。種という大きな枠の中ではとても遠い存在なのです。犬は犬との闘争行動が強いことがあるため、うちの犬は犬がダメなのだとガッカリされることもあります。しかしそれこそ、その犬が犬である理由なのです。闘争行動という攻撃の対象に真っ先になるのは同種の動物だからです。

同時に共感と協調の世界も同種間で生じやすい傾向があります。これも種という生き物の力の強さなのでしょうが、社会的構造を持つ種ほど、共感と協調性の世界を強くもっています。災害が起きて不幸になる人のことを知り心が痛んだり食事が喉を通らなかったりするのは、人と人という関係の中で無関係ではいられないからです。同じ理由で理不尽な行動をする人がいることを知ると、怒りや攻撃性を芽生えさせたりします。これも同じ種である人と人の間に起きることです。

犬に話を戻します。攻撃の対象が犬になりやすいというのはわかりやすい例でしょう。しかし共感できる相手が犬と犬だというと難しいと感じることも多いでしょう。お友達といわれる犬と犬もいっしょに写真に写ってはいるものの、その行動には協調性を感じられないことがあるものです。それは、犬があまりにも閉鎖的な空間で長い時間管理されて生活をし自由を得られていない状態にあるため、本来イヌ科動物のもつ高い社会性をどこかに置き去りにされてきているからです。犬はいつも人に執着するようになり、人の要求に応えるもしくは人に要求するのが犬だという傾向も強くなっています。

共感や協調性は対等な立場からしか生まれません。現実的には犬と人は全く対等ではありません。ほんの100年くらいの間に犬という動物の自由は奪われたままでまだ復活してはいないというのが、とりあえずの現状です。でも諦めることはできません。なぜなら山という学びの場がここにあるからです。言葉では伝えられない犬と山の関係を、ひとりでも多くの方に体感していただければと願っています。

今日もトレッキングクラスデビューの犬くん、犬ちゃんたちが続々とお山にやってきます。尾歩山の清らかな空気の中でいっしょに学びましょう。

ドッグタッチクラスを受講して:みかんちゃんと飼い主さんのお言葉

先日、ドッグタッチクラスを受講してくれたみかんちゃんの飼い主さんに受講の感想をご紹介します。

文章を書くのは結構大変なのでなかなかお願いしにくいことですが、快く受けていただきました。

みかんちゃんが3才のときに、家庭訪問トレーニングクラスでご縁をいただきました。

小さいけどパワーのある元気な男の子でした。

ずっと、みかんちゃんと飼い主さんの共同生活で関係を築きあげて来たのですね。

そのみかんちゃんが17歳なり、老犬のお世話のご相談と同時に、みかんのことをもっと知りたいということで

ドッグタッチクラスを受講されることになりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私は、みかんという17歳の犬と暮らしています。

去年の10月に脳梗塞で右半身不随になりましたが1ヶ月程で自力で立てるようになり、

年末頃には部屋の中を歩き回ることができるまでに回復しました。

ただ、おむつが必要だったり、自力で水を飲む体勢をとるのが難しかったりと

以前と全く同じいうわけではなく、何かと不自由な生活をしていました。

こうしたら快適かなとか、もっとこうした方がいいんじゃないか等手探りで介護をしていました。

そんな時、3歳の頃にトレーニングでお世話になっていたグッドボーイハートのホームページを本当に久しぶりに拝見しました。

もっともっとみかんにできることをしたいという思いが強かった私は、

宮武さんに相談に乗っていただくことにしました。

カウンセリングで宮武さんが訪問されるまで一週間。。。

私のトレーニングは始まりました。みかんの部屋の片づけです!

4畳半のみかんがいる部屋の半分は物置になっていました。

大慌てで片づけをし、部屋を整えました。

福岡市の45リットルの大袋のゴミ袋が13個にもなったのは内緒です(笑)

カウンセリングを受けて、やはり気になっていたドッグ・タッチクラスを受講することに決めました。

ドッグタッチクラスの開始から終了までに、私が気付いたみかんの変化です。

・夜の10時~12時頃に落ち着かず、うろうろしながらふーんふーんと呼んでいたのがなくなって、

よく眠るようになった。起きていたとしても、呼ばなくなった。

・表情が明るくなり、目がキラキラしている時間が増えた。

・毛がピカピカになってフケや皮膚の赤みが減った。全体的に毛が柔らかくなった。

・腰の曲がりも緩やかになった。

・後ろ足としっぽの毛のちぢれが減ってストレートに近づいた。

・いちばん動きのいい左前足を触ることへの拒否反応が薄くなった。

・おしりを使って不自然な立ちあがり方をしていたけど、今は自然な感じで立ちあがっている。

・寝る時、右の後ろ足の付け根に辺りある関節しか曲がらず、足先が顔の近くにあるという

不自然な寝方をしていたけど、最近は他の関節も曲がって自然な寝方をするようになった。

気付いていない変化も、まだまだあるかもしれません。

私事ですが、今40歳の私は34歳の時に鬱病になりました。

それからはみかんだけを心のよりどころにして、みかんに依存して生きてきました。

みかんが脳梗塞になって、それにさらに拍車がかかった気がします。

みかんがすべてだと思いこみ、必死にみかんの世話をすることで自分を肯定し、

存在価値を見出そうとしていたのだと思います。

愛情というよりは病的な執着に近いものがあったように思います。

クラスを受講して、宮武さんからいろいろなことを学ぶにつれ、

客観的に自分を見て、みかんになんて惨いことをしてきたのかということに気付きました。

みかんがそばにいてくれるだけで幸せだというのは今も変わりませんが、

今までのそれは一方的な私の押しつけと自己満足であり、みかんの幸せとは程遠いものでした。

毎日、目をキラキラさせて嬉しそうにしているみかん。

きちんとコミュニケーションを取るだけでこんなにも体に変化が起きたみかん。

そうなるように導いてくださった宮武さん。

今までのみかんと私との関係を考える機会をくださった宮武さん。

受講の感想を書いてと言って下さった宮武さん。

感想を書くにあたり、今までのことをまとめたから見えることもありました。

「感謝」の一言では足りません。心から受講してよかったと思っています。

みかんとの豊かな暮らしへ一歩前進できました。

毎日のふれあいの時間を大切にして

これからもみかんと一緒に歩み続けて行きます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドッグタッチクラスは3回のクラスです。

クラスで学ばれたことを継続して続けられることで変化が見られます。

みかんちゃんはドッグタッチクラスの1回目から変化が見られました。

伺うたびに顔つきが変化していくのがはっきりとわかりました。

犬の変化に敏感なので、小さな変化も見逃しません。

みかんちゃんは明らかに毛に艶がでて瞳がキラキラとしています。

ご家族にもわかるようで「最近、目がキラキラしているね。」といわれたそうです。

ドッグタッチクラスはスキルを身につけるクラスではありません。

だからこそ心を伴って望まないと、その変化はわかりにくいものです。

グッドボーイハートのすべてのクラスがスキルを身につけるクラスではありません。

うそのない真実の犬との関係を築いていく機会を飼い主さんと犬が得られますように。

学びの機会を下さったみかんちゃんと飼い主さん、ありがとうございます。

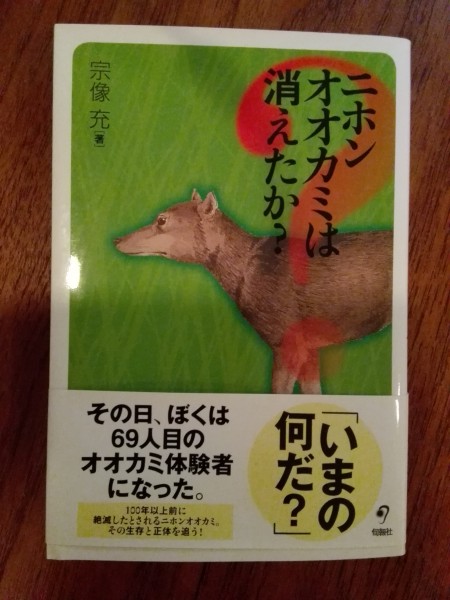

おすすめの本:「ニホンオオカミは消えたか?」わたしは70人目の目撃者になりたい

グッドボーイハート生の中には、これはかなり山がフィールドの犬じゃないかと疑うような犬がたまにいます。先日もそんな山下りてきた感じの風貌と体格の犬くんをお預かりすることになりました。長らくいっしょに過ごす時間ができたので、書籍を取り出してしみじみと見比べていました。その書籍の中の一冊がこの「ニホンオオカミは消えたか?」です。

● ニホンオオカミは消えたか?

書籍名: ニホンオオカミは消えたか?

著者: 宗像 充

出版社:旬報社 (2017/1/5)

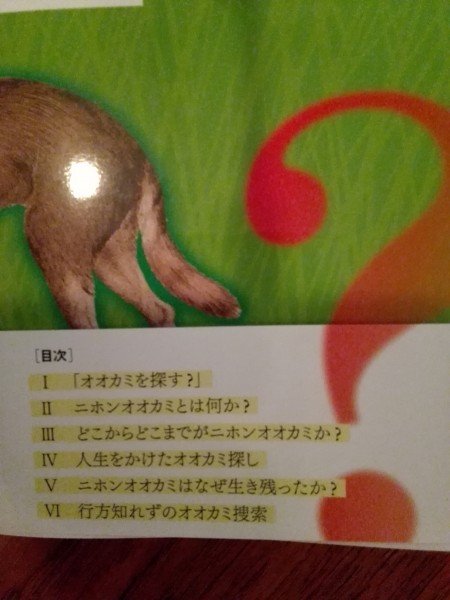

目次:

I 「オオカミを探す?」

II ニホンオオカミとは何か?

III どこからどこまでがニホンオオカミか?

IV 人生をかけたオオカミ探し

V ニホンオオカミはなぜ生き残ったか?

VI 行方知れずのオオカミ捜索

この本は、すでに絶滅されているとされているニホンオオカミは本当に絶滅したのかという疑問と、絶滅していないかもしれないという視点にたって詳細な資料を元に構成されています。ニホンオオカミについてまとめられた書籍の中では出版時期が新しいため、最近までに得ることができるニホンオオカミ目撃情報がまとめられています。

帯には「その日、ぼくは69人目のオオカミ体験者になった。」とあるとおり、筆者は最初はニホンオオカミはまだ生きているとしてその存在を確認するための活動をしている人々から情報を得る中で、ついに秩父山系でニホンオオカミではないかと思わしき動物と遭遇するのです。この体験があったことで筆者のニホンオオカミに対する思いが一気に上昇したことをうかがわせる多少気持ちの入った文面になっています。

● ニホンオオカミは本当に絶滅したのか?

ニホンオオカミは分類学上ははCanis lupus hodophilaxと名づけられ分類されています。このニホンオオカミについて環境省のレッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)の絶滅レベルの最大の「絶滅(EX)」に指定しています。環境省の発表では国内ではすでにニホンオオカミは絶滅種として扱われています。

以下が環境省のニホンオオカミに関する情報です。

「ニホンオオカミは、19世紀までは東北地方から九州まで各地に分布していましたが、1905年1月に、奈良県鷲家口で捕獲された若いオスを最後に、現在まで確実な生息情報がなく、この後まもなく絶滅したと考えられています。この最後の標本を購入したアメリカ人採集者、M.P.アンダーソン氏の記録によると、ニホンオオカミは当時すでにまれで、ほとんど絶滅に近い状態だったといいます。絶滅のおもな原因は、明治維新以降、狩猟用の銃が普及したことと、野生動物に対する日本人の意識変化などによる人為的圧力から、ほかの野生動物と同じく、いちじるしい生息数の減少が起こったと考えられています。

ニホンオオカミはオオカミ類のなかではもっとも小型のグループで、胴のわりには足や耳が短いのが特徴です。ユーラシア大陸に広く分布するタイリクオオカミの亜種とされますが、独立した種とあつかう説もあります。現存標本も少なく、わが国には3頭の剥製標本(はくせいひょうほん)があるだけです。すでに絶滅してしまったニホンオオカミの生態についてもはや調べることはできません。

なお、北海道にはニホンオオカミの別亜種であるエゾオオカミ(Canis lupus hattai)が分布していましたが、明治時代に牧場を荒らす害獣として駆除され、1894年前後に絶滅しています。」(環境省 レッドデータブックより)

ところが、国内ではニホンオオカミではないかと思わしき動物の目撃証言や目撃時に撮影された写真があり、本当にニホンオオカミは絶滅したのか?もしかしたらニホンオオカミはまだ国内に生息しているのではないかという議論を巻き起こしています。中でも東北の「秩父野犬」と九州の「祖母野犬」でそれぞれにニホンオオカミではないかという動物を目撃した八木氏、西田氏というふたりのニホンオオカミ体験をもつ方は、生涯をかけてニホンオオカミの生息についての調査を行われています。

一方でそもそもニホンオオカミとはどの動物のことを指すのかということが国内でも明確にされていないことが混乱を生じさせているようです。ニホンオオカミといわれても、残っているのは骨や毛皮ばかりです。いくつかの剥製が残されていますが、その剥製すらも、骨がない状態での詰物なので本当にこの形だったのだろうかと疑問を抱くようなものになっています。ニホンオオカミが国内に生息していた時代には資料を残されていませんでした。当時日本では動物の資料をまとめるような学問は盛んではなかったようです。さらに、ニホンオオカミ自体が人の前にめったに姿を現さない謎めいた動物であったことも否定できません。

さらに、ニホンオオカミとは別に山犬(ヤマイヌ)といわれる動物が存在していたのではないかという仮説もとても信憑性があると感じます。オオカミはイヌと交配して子をもうけることができるほど種としては大変近い動物です。他にも、国内にはタヌキやキツネといったイヌ科動物が存在していますが、このどちらもがイヌとの交雑することはできません。オオカミがイヌととても近い動物である上に、山犬(ヤマイヌ)というまたイヌ科の動物がいるという風に考えると、日本の山の生態系はなんとなく合点がいくような気がするのです。山犬や野犬とは違う扱いをされています。野犬はあくまでイヌです。山犬はある意味オオカミに近い野生動物と位置づけられているようです。なんだかそんなことを考えるとワクワクしてしまいます。

● ニホンオオカミと自然体系と犬の関係とは

ニホンオオカミが存在してるかどうかの議論は、オオカミ再導入計画が一部の団体によって広げられたことで熱くなっています。オオカミの再導入とはアメリカのイエローストーン国立公園でオオカミが絶滅の危機にいたったときに、カナダのオオカミをイエローストーンに移動させることで復活させた事例に基づいて提案されています。なぜ、オオカミを日本の山にもう一度復活させようという動きがあるのでしょうか。それは、国内のシカやイノシシの増加によって農作物が被害を受けたり森林が荒れている理由が、オオカミが日本の山から消えたことが原因のひとつだと考えられているからです。

その再導入として提案されたオオカミがシンリンオオカミというオオカミです。提案の理由はニホンオオカミがシンリンオオカミの亜種(属する種)として分類されたためです。この提案には違和感を覚えます。ニホンオオカミが生存していない状態でなんの情報も集められていないのに、なぜニホンオオカミがシンリンオオカミの亜種として分類されたのかが曖昧であること、さらに、大陸という環境と比較して日本という独特の島国で作り上げられた動物を同じものもしくは似ているものとして扱うことには疑問を感じます。

さらに、ニホンオオカミが日本の山の奥地に神のように崇められていた時代の山はもうありません。さらにその下の地域に山犬が、その下に野犬が、そして里山犬がというようにイヌ科動物のピラミッドをつくるようにその領域をお互いにまもっていたのではないかと考えるからです。日本の山には山犬の存在も明らかではありません。野犬はわずかに生息している可能性があります。里山犬は里の荒廃、純血種の普及、犬の係留という法律とともにまさに風前の灯です。日本のイヌ科動物のピラミッドなしではニホンオオカミは均衡を保てず爆発してしまい、結局人は再びそれを絶滅に追い込むのはないかという恐れすら覚えます。

● わたしは70人目のオオカミ体験者になりたい

ニホンオオカミが存在していないという調査は個人単位で行われているだけで、国や専門家をあげては行われていません。なぜなら、狂犬病予防法が発令されニホンオオカミが存在していることが許されなくなったときにすでにニホンオオカミは絶滅したのだという結論を下されてしまい、絶滅したのに生存を確認する調査をする必要性が議論されなくなってしまいました。しかし、もうずい分時間が経ちました。他の歴史と同じように自分達の認識が間違っていたことについては素直に間違っていたかもしれないという謙虚な姿勢に立ち返り、再び振り出しに戻ってもいいのではないでしょうか?ニホンオオカミを確認する調査のために動物に負担をかけたくはありません。彼らを脅かさない方法で調査が始まることを願っています。そして願わくば、わたしもニホンオオカミをこの目で見たいと切実します。

七山の山の中には鹿もいなくなりました。こんな地域ではオオカミが生存している可能性はとても低いです。しかし、いつか他の山で数を増やしたニホンオオカミの影を見ることができるかもしれないと思うと、それだけで夢が広がります。同時に日本のイヌ科動物のピラミッドが日本の人の生活と共存していた歴史をいつか取り戻すことができるかもしれないとも思います。これはあまりにも現実的ではないとは思います。ただ、都市部の家庭犬を脅かすようなことでもないと思います。失われつつある犬の習性や行動、その能力や機能性、そして人との関わりについて、知らないことはまだまだあります。失ってしまってからでは、ニホンオオカミ同様に骨のない剥製をみるようにしか知ることはできません。身近にいる純血種を含む全ての犬の軸となるオオカミという動物について、ますます思いが深まります。

他にもグッドボーイハートおすすめの本はこちらからどうぞ↓

GoodBoyHeartの本棚

九州北部豪雨朝倉地区のペット支援についてご協力のお願い

九州北部豪雨で被災されているご家庭のペットたちの保護についてのご協力のお願いです。

グッドボーイハートで共に学ぶ機会のあった方が朝倉の動物愛護協議会のメンバーであり、現在被災地区でのペット相談などの支援活動を開始されました。

災害時の支援先については身近で信頼のおける方にというのが基本姿勢です。

今回は先の知人らが支援団体を急遽立ち上げましたので、こちらを支援させていただきます。

団体名 朝倉ペット緊急支援ネットワーク

代表 松崎博美

現在の状況を確認したところ、以下のような状態だそうです。

犬たちは親戚知人に預けられていたり、一時的に放し飼いにされており家に通われるときに世話などを受けているということです。

持参した支援物資などは現在のところ必要がなく、ペットに関する苦情も相談もないとのことでした。

猫の方はほとんどが外飼いだったようで、今のところ避難所には連れてこられていないようです。

犬猫のペットが一時的に放し飼いで給餌を続けられると、不妊手術の追いついていない地域では動物の数が増える傾向があります。

被災地区の方々が生活を取り戻されるまで、相談窓口として対応し定期的な訪問も行うということでした。

グッドボーイハートとしては移動費などの資金援助が最適な援助だと判断しましたので、支援金の募金を受け付けします。

朝倉ペット支援ネットワークの口座が立ち上がりましたので、そちらに直接送金希望の方には送金先を連絡いたしますのでご連絡ください。

7月30日まで募金を行い、グッドボーイハートで集めた募金はまとめて送金いたします。

犬猫のことで支援先を求めていたけどまだ見つかっていないという方などご協力はあくまで個人のご意志ですので、お声かけください。

朝倉地区の被災された皆様は、お互いに協力しあって復興に向けて動き出されているようです。

地域の力の強さを感じます。地域の力の強さは犬や猫など地域の動物たちにも伝染しているでしょう。

一日も早く生活を取り戻されますようお祈り申し上げます。

自然災害の中に見る人災:今自分にできることをただするだけの地味な日々

昨年の熊本地震など身近なところで災害が続きます。

九州北部豪雨で亡くなられたすべての人と動物に哀悼の意を表します。

被災された方々にはお見舞いを申し上げます。

愛する方を失った方々の辛いお気持ちが一日も早く癒されますようにとお祈り申し上げます。

梅雨明けまであとわずかな時間ですがこれ以上の被害が拡大しませんように。

● 自然災害のたびに報じられる「記録的」という言葉への違和感

身近な地域での災害は特に身にしみると同時に情報も入りやすくなります。テレビ報道やインターネットのニュースを通してくり返し流される被災地の映像と、被災の状況は原因について語る専門家やコメンテーターの言葉に違和感を覚えることも多いものです。その違和感を覚える言葉に「記録的豪雨」という言葉があります。確かに記録的豪雨なのだと思います。気象庁が観測を始めてからはということです。ですが長い地球の歴史を見れば、わたしたちが知らない寒冷時代もあったのです。自分たちの知らない気象現象や気温や雨の量や大地の揺れを記録的と報道されてしまえば、記録的だったのだから仕方がないのだという印象操作をされてしまい、人は考える力を失ってしまいます。自然災害といっても、その災害の中に人災が含まれているのであればそれを正しく認識した上で自分たちの態度を改めるべきです。

この災害で印象的だった破壊された自然の映像は、山崩れした斜面と大量に流された木肌を削られた流木の山ではないでしょうか。流された木々は大半が針葉樹です。樹木の太さは映像から推測するしかありませんが、ここ20年くらい前に植林されたものではないでしょうか。インターネットニュースの中では科学者の先生が「この災害は人災であることを認めるべきだ。植林したものの手入れを怠ったせいで、細い木が流れて山が崩されている」という旨のコメントをされていました。わたしも同じだと感じます。

自分には森林や災害に関する専門的知識はありません。科学的に説明をすることもできません。あくまで自分の感性に応じてあんな山では崩れてくるのが当たり前ではないかと思うのです。正確にはそう考えたり気づけるようになったということです。都市部のアパートに生活しながら、休みの日にふらりと犬との山歩きに出かけるくらいでは、ここまで深く考える機会を持つことができませんでした。自然に近い犬という動物と向き合いながら、その犬が本来活き活きと生活していて持てる機能を十分に発揮できる山という場に寄り添いながら時間を過ごした結果、やっと気づいたことです。

● 山で暮らせば必然の山の手入れという地道な雑事

実はこの気づきはグッドボーイハート七山校との出会いが始まりでした。現在この七山校の裏山の尾歩山を犬と歩いている生徒さんはこの山がすでに森になりはじめている風景を見ることができます。ところが、ここはもともとは荒れ果てた杉林でした。最初にこの家と山に出会い購入について検討したとき、不動産の方に境界線にラインを示してくださいとお願いしました。そして実際にオポを連れて山の境界線を歩いてみたのです。山を歩いているときも山の上から下を見下ろしたときも、これは自分には無理だなと思いました。なぜなら、杉林は手入れをされておらず細い杉は倒れ、枝打ちされていない木々の間には日光が当たらずにじめじめとして、この杉林は危険だとなんとなく感じたのです。この辺は勘です。あの犬のオポも移動がスムーズとは行きませんでした。湿気が多くぬかるんで土が不安定な歩きにくい山だったのです。

そこで不動産の方に率直にお返事しました。「裏山があの状態では家の購入は無理です。山のことはわかりませんが怖くくてとても住めません。」と申し上げました。そうしたら不動産の方がなんと地域の森林組合の頭となる方を引き合わせてくれました。森の専門家による見立てと提案は次のようなものでした。手入れされていない杉林は伐採する方がいい、家が近いし斜面があるので広葉樹を勧める、造林事業の助成の一部が使用できるので少し出たししてされませんか、ということでした。もちろん、作業をしてくださるのは森林組合やその下請けの森の専門家の方々です。費用の一部をわたしが負担すれば、山を生き返らせることは可能だということだったのです。

こうした経緯があり七山校を購入することが決まり、当時不調だったオポはやっと山へと引っ越すことができました。杉林を伐採したあとは広場みたいになってしまいましたが、その後造林していただいた1メートルくらいの広葉樹たちが次第に育っていきました。同時に雑草も大量に生えてしまい下刈りは大変な作業でした。植え替え後二年目の写真がこちらです。

植林が2007年ですから今年の秋で10年を迎えます。最初の一作年までは専門家の方に下刈りの作業をお願いしていましたが、いよいよ今年からは山の下刈りを自分で始めるようになりました。木々が育って植生が少し変化してきたのが明確にわかったのが今年に入ってからです。10年という月日は木にとってはわずかな時間かもしれませんが、10年たってひとつの段階を迎えたことが実感できることはうれしいことです。その変化した森はこんな感じです。

風景の中にオポがいなくなったことはさびしいのですが、オポの過ごした山がまだ元気でいてくれていることがありがたいこです。写真で見ると下刈りももう少しガンバレという感じですね。この10年山の手入れを続けてきたのはわたしひとりではありません。犬と共にこの山に訪れるたくさんの犬と暮らす人々が、手に鎌や鋏を持ってなれない山の手入れをお手伝いしてくださいました。そうした人々の支えがなかったら、この地道な作業に途中で音を上げたかもしれません。その支えの時間があるからこそ、今でもあと10分だけ、あと20分だけがんばろうと奮い立って草刈りをやり続けられる自分がいます。その自分もいっしょに育てていただきました。ありがとうございました。

● 災害の起きるまえにできることを今することと、動物たちが生きる場を返すという姿勢

災害が起きる前に備品を準備したり事前の知識を身につけてパニックにならないことも現実的な問題であり現実力です。また、災害が起きてしまったあとに、人や動物たちのために何かできることはないかと行動を起こしたり活動をされる方々には感謝します。災害の起きるたびに自分には何もできないという気持ちでもやもやしてしまうことも多少はあることです。それでも、今目の前に自分に課せられた大切なことに向き合っていくべきだという思いの方が強いです。

災害に向き合って物事の本質を見極め、わたしたち人という動物が自然にしたことのお返しがきているのだと謙虚に受け止める姿勢を持っていたいのです。視野を時間的にも拡大させてみて、今自分たちの身の回りに災害予備軍があることを気づいて取り組んでいけないでしょうか。人にとっても犬にとっても、自然災害が発生したときにそれをできるだけ拡大させないために、今できることを考えて、現実的にそのことに向き合うことが最も建設的な対処の方法だと思います。

その今取り組めることが、自分にとっては山の手入れなのです。森林の専門家のようにチェーンソーで杉林を伐採したりするような荒業までできるようになれるとは思っていません。ただ手入れしていただいた山を維持し続けるにも相当の体力、労力、気力が必要なことをこの10年を身をもって知りました。たかだか1000坪くらいの山の手入れにフーフーいっているのですから、この日本の山を活き活きと保つためにはどのくらいの労力がかかるのかわかりません。

さらに山がこうして荒れ果ててしまい、梅雨時の雨量によっては山崩れが起きてしまうことを、知っている人が少なすぎます。山の境界線である里山に住む人がいなくなり、山を利用しなくなったからであり、山に出入りすることがなくなってしまったからです。被害を受けた地域は里山よりももっと低い場の田園地区がほとんどです。里に人が戻って山の手入れをすることができないなら、他の地域の方が入っていって自分たちでやるしかないのでないでしょうか。

こうした活動は人にとっての利益だけではありません。野生動物や犬たちにも恩恵はたくさんあります。里山が復活すれば、里山で活き活きと生きる犬が復活します。森が健康になれば野生動物たちが活き活きと暮らせる場が戻ってきます。じめじめとした暗い杉林には動物は食べ物もなく住むこともできないのです。動物たちの生きる場を奪ったのはわたしたち人という生き物であることを、動物を保護する活動をする前に認めておくべきです。

この自然豊かのように見える七山でも、山を歩いているとあそこもここも荒れ果てています。いつか七山から滑り出した木々が唐津の住宅地を襲う日が来ないともいいきれません。自分ひとりがちょっと草刈りをしたくらいでは追いついていないことは十分に承知の上です。それでも、わたしはやりたいと思います。地味で誰も気づかずに対した役にたたなくても、自分が大切だと思うことに向き合いたいからです。

ときどき爽やかな風が頬の横を通り抜けます。一日中エアコンをつける必要のある部屋にいる犬たちを思います。きっとわたしが犬ならちょっとくらいブヨに刺されたて痛い思いをしても、この土の上に伏せて過ごすことを選びます。人の価値観で良かれと思ってやっていることが犬にとっての真の愛情に達しているのかどうかを向き合うには勇気が必要です。でも、このことにもそろそろ向き合える人がでてきそうな予感がしています。自分の気づきと同様、誰にでも変化には時間が必要なのでしょう。ただその時間を今は待っているところです。