おススメのアイテムで紹介している瀬川製作所の日本製のレザーの首輪。

強くて質が良く丈夫で、しかもクラシカルな雰囲気でカッコいいです。

ところがひとつだけ問題があるのは、首輪についているネームタグに名前をいれるのが大変なことです。

レザー刻印となると専門の機械が必要になります。

まれにプロの仕事道具で上手に刻印をされている首輪を見ますが、なかなかできないものです。

それで、試しに名前入れの簡単な機材を購入しました。

細かい振動を繰り返して刻印していきます。

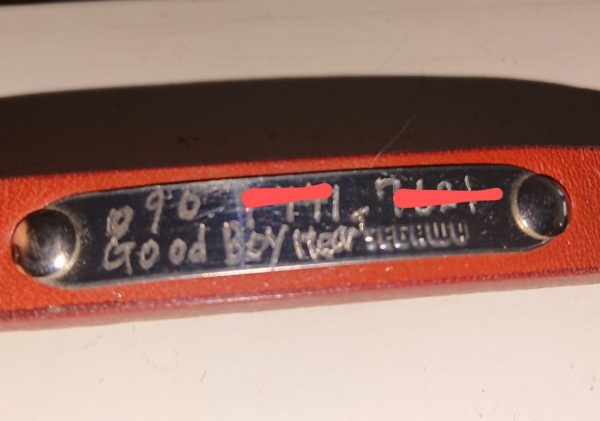

瀬川製作所の首輪についている金具に、こんな風に刻印してみました。

試しにと思い、腱鞘炎の手でやってみましたが、結構ちゃんと彫れてしまいました。

普通にすればちゃんと刻印できそうです。

刻印機材はグッドボーイハート七山のオポハウスに置いています。

レッスンやトレッキングに来られたときに、ご自由にお使い下さい。

関連ブログ記事

<おすすめのアイテム>国産レザーのベルト式首輪

Author Archives: miyatake

瀬川の首輪の金属タグに名前刻印する道具をお貸しします。

犬語セミナーを開催しました。

毎月開催している「犬語セミナー」を今月も開催しました。

犬語セミナーは犬のコミュニケーションや犬の行動学について学ぶ機会として開催しています。

撮影した動画を観察したり分析しながら、犬がどのようなシグナルで何を伝えようとしているのかを学ぶのです。

動画の素材としては、身近なグッドボーイハート生のものがほとんどです。

全く知らない犬の動画を見るよりも、トレッキングクラスで実際に触れ合うことのできる犬の動画を見た方が理解が進むからです。

セミナーに参加している生徒さんの犬が登場することもあります。

普段は身近にいる我が犬でも、こうしてセミナーとして見ると少し客観的に見ることができるようにもなります。

今回の素材としてみたビデオのいつくかはこんなものでした。

これもシグナルのひとつですね。

対面のたびに成長をみせてくれるうみちゃん、今後も楽しみです。

ゆいちゃん、毎度のことながら貫禄ありますね。

犬語セミナーに毎回登場する小鉄くん、コミュニケーション力が高く勉強になります。

犬語セミナーを通して犬の行動学を学ぶと、わたしたちが以下に人に都合のよいように犬を見ているのかを痛感します。

犬のコミュニケーションを含む犬の行動学を学ぶようになると、犬のしつけやトレーニングも理解できるようになります。

犬のトイレトレーニングにおやつを使ったり、リードを引っ張ることに罰を与えたりする必要が全く無駄で意味のないことであるばかりでなく、犬の内面を壊してしまう恐ろしいことだということにも気づかれるでしょう。

犬語セミナーは少々難しいセミナーですが、グッドボーイハート生なら楽しんでいただけるでしょう。

また来月の第4日曜日に開催します。

セミナーのお知らせ:熟練の盲導犬訓練士が語る「盲導犬を通して見えた犬との関わり方」講師は水谷由美先生です。

7月に講師を招きセミナーを開催することになりましたので以下のとおりご案内します。

テーマは、熟練の盲導犬訓練士が語る「盲導犬を通して見えた犬との関わり方」です。

グッドボーイハートの生徒さんたちと共に学ぶ機会を作るために何かないかな…と模索していたところ、長く付き合いのある友人とコンタクトがとれて「講演お願い」の依頼に快諾してもらえました。超ラッキーセミナーです。

講師の水谷由美先生は、宮武が本当に若かかりしころに共に同じ盲導犬育成施設で訓練士として仕事を共にした仲間です。

まだまだ青い時代のことなのでできないことはたくさんありましたが、ふたりとも青春を犬の訓練の毎日で埋め尽くしました。

言い換えると戦友ともいえる尊敬する水谷由美先生。

あまりにも知識や経験が多くとてもセミナー2時間では絶対に足りませんが、とりあえずまずは一歩から。今回はグッドボーイハートの生徒さんが興味のある内容にしてくれるらしく打ち合わせ中です。

午前中はトレッキングクラスを9時30分~11時まで開催します。

トレッキングクラスにご参加の方は優先的にご予約を受け付けますので、早めにご連絡下さい!

犬を知るセミナー開催概要

日時 7月24日 ㈰ 12時~14時場所 グッドボーイハート七山

題目 「盲導犬を通して見えた犬との関わり方」

講師 水谷由美 先生

講師プロフィール

盲導犬歩行指導員として35年以上の実務経験があり、今までに200組以上の盲導犬を送り出す。

Asia Guide Dog Breedeing Network(アジアにある盲導犬協会で協力設立された繁殖のための研究組織)では他国の盲導犬協会とも連携を取り、より盲導犬に向く犬を繁殖するための事業に携わる。

現在は、フリーランスとして茨城県にあるいばらき盲導犬協会をはじめとするいくつかの盲導犬協会から繁殖や訓練を委託されている。

定員 あり

料金 おひとり3000円 当日現金でご準備下さい。

申し込み グッドボーイハート生はメールもしくはラインでお願いします。

一般の方はお問い合わせフォームよりご連絡下さい。

ゴールデンウィーク中に飼い主のパーソナルスペースを奪った犬たちの闘争行動が止まらない。

ゴールデンウィーク明けのレッスン、犬たちにもいろんな行動の変化がありました。

お預かりクラスを体験した犬たちは、どの犬も「以前より落ち着いています。」と言われ、実際、若い犬ほど驚くほど落ち着いたなと感じる良い結果が出ていました。

ところが、ゴールデンウィークを飼い主と自宅でまったりと過ごした犬の中には、ゴールデンウィークが明けてから、吠える、噛みつく、暴れるなど荒れた行動が増えてきましたというご報告もありました。

飼い主側は「ゴールデンウィークが終わって相手をされなくなったから犬の機嫌が悪くなっている。」のだと、とても人間的な分析をされるのですがこれは少し違います。

犬の機嫌が悪いというのが、犬の精神的な状態が不安定であるという意味であればここは間違っていないのですが、犬の機嫌が悪なる理由が少しずれているようです。

結論からいうこういうことです。

ゴールデンウィーク中に飼い主のパーソナルスペースを犬に奪われたのてはいませんか?

グッドボーイハートの生徒さんたちなら、上の質問に即座にイエスor Noが答えられるはずです。飼い主のパーソナルスペースとは、自分の個人的な領域のことです。

自分の領域とは全く知らない他人に立ち入ってほしくない身体的なスペースや距離感のことをいいます。

街を歩いているときに、横断歩道で止まっているときに、他人が自分にどのくらいまで近づくのを了解できるでしょうか?

もしくは室内で、来客が自分にどのくらいまで近づいて話すことを了解できるでしょうか?

室内での会話であれば、対面してテーブルの間分、大体60センチくらいは離れています。

横に座って話すときには、最低でも30センチくらいは離れていないと落ち着かないでしょう。

このキープしている自分の領域がパーソナルスペースです。

家族となるともっと近くなり、来客の半分くらい、隣に座って話すなら15センチくらいもあれば十分です。

でも、家族間であってもお互いの膝の上に乗ったり、肩に手をかけていたり、腕を組まれたりすると、自分のパーソナルスペースに家族という他者が侵入してくるという「形」になります。

この形ですが、飼い主と犬となるとまったくもってべったりの関係になり、ほとんどいつもくっついている状態であったり、犬はいつも飼い主の膝の上や飼い主の体のどこかに乗っているような状態になっていることがあります。

飼い主に抱っこされる犬、それって分離不安では?

この飼い主のスペースの上に乗ってくる犬は「飼い主と離れると不安=分離不安」傾向が強く、精神的にはかなり不安定な状態です。行動としては飼い主の体の上に乗っかるだけでなく、飼い主が動くとついて歩くという行動も入ります。

トレーニングクラスを受講するご家庭の犬にもこの「分離不安傾向の犬」がとても多く、行動を改善するために「飼い主とは少し距離をとって休んだり過ごしたりすること」はレッスンの大切なルールのひとつです。

レッスン受講中の飼い主と犬はお互いのパーソナルスペースをお互いに侵さないようにしながら、適切な距離を保って過ごしていたはず…です。

しかし、ゴールデンウィーク中にその飼い主と犬のパーソナルスペースの境界線があいまいになってしまい、なぜか飼い主の膝の上や飼い主の足元、飼い主の膝の横に犬がいる時間が長くなってしまったり、犬が自分に付きまとうこと日常が戻ってきたのではないでしょうか?

外出の少ないゴールデンウィークはおうちでまったりとソファに寝転びながら体を休めて過ごした飼い主も多いことと思います。

「いつの間にか体の上に犬が乗っていたことがある」という状況になっていることもあります。

飼い主さんによっては「寝ている間じゃないんです。」といわれ、

飼い主さんの弁明では「ソファで寝ている間ではなくソファで気絶してしまうのでいつの間にか自分の体の上で犬が寝てしまうんです。」らしく、気絶しているのなら対応のしようがないのだという主張のようですが、そんなことは犬には関係ありません。

分離不安の犬は飼い主がいなくなると不安行動をします。

飼い主が安心できる我が家で無防備に休むのはあたり前のことですが、その無防備さによって飼い犬に自分のテリトリーを完全にとられてしまうなら、犬にしもべのような扱いを受けたとしても仕方ありません。犬の方は「飼い主のテリトリーとった!」と勝利したゴールデンウィークがあけると、自分が占領しはずのテリトリーが勝手に仕事に行ってしまうのですから、何それ!と荒れてしまい、いつもはしない悪さに走ってテーブルに手をかけたり、甘噛みが復活したり、排泄を失敗して赤ちゃん行動を繰り広げるなど、飼い主さんのいう「機嫌の悪い」行動を繰り広げているだけです。

犬は、今日は特別とか、お休みの日だからいいのとか、お誕生日だから…といったイレギュラーが苦手です。

特に飼い主と犬とのスペース配分は、飼い主と犬の関係性をそのまま示したものでもあります。

だから今日も明日も明後日もいっしょ、それが一番落ち着くのです。

そして、お互いの領域を侵さない、さらに大きな領域を取り仕切るのは犬ではなくご主人である飼い主の方だということをわかるように伝えていかなければいけないのです。

道を間違えたと気づいたなら、元居た場所まで引き返せ。

帰り方がわからず迷子になりそうなら、ガイドとして私を呼んでください。

ゴールデンウィーク明けも訪問レッスンが続いています。

ガイドとして引き続き頑張ります。

オポ広場で緑に囲まれるサンタくん、はじめてのお泊りクラスで。

<受講生のコトバ>ずっと犬と暮らしていて初めて知った犬のこと。気づいたことで自分が変わり、諦めかけていたトイレトレーニングも克服しました!

トレーニングクラスを受講された生徒さんからいただいたクラス受講の感想をご紹介しています。

ミニチュアダックスフントのコテツくんと、イタリアングレーハウンドのテツくんの飼い主さんからいただきました。

今回はグーグルマップのクチコミに簡単なコメントをいただきましたので、ブログ用にリライトしてご紹介します。

私のコメントの方に詳しくお話を加えさせていただいています。

ではどうぞ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子供の頃から動物が好きで、今までずっと犬や猫と共に暮らしていました。

動物と暮らす事が自分にとってはとても自然で当たり前、動物がいない生活なんて考えられないくらい大好きです。

今いっしょに暮らしている犬は、7歳のミニチュアダックスフントと3歳のイタリアングレーハウンドです。

初めて飼った犬から今の犬達は4、5匹目となります。

今まで犬といっしょに生活をしながらいっぱいいろんな経験をして、自分の中で犬の事はよく理解しているつもりでした。

しかしそれは勘違いだったのです。

まだ犬のことを何も解っていなかったのだなと、宮武先生とお話しして気づいたのです。

実は、今の犬達が起こしていた問題行動で悩んでいて、2年程前から数名のドッグトレーナーさんにお願いしたのですがなかなか改善出来ませんでした。

2頭目の子が来てから先住犬のコテツもいっしょにトイレがきちんと出来なくなってしまったこと、室内で無駄吠えが増えてきたこと、2頭目に迎えたテツが散歩中に他の犬に吠えることなど…毎日の生活の中で起きる犬の問題に頭を抱えていました。

訪問のトレーニングを受けて教えてもらったことをやったけれどうまくいかず、最後は幼稚園形式のドッグスクールにも通わせたのですが問題解決はできませんでした。

うちの子にはトレーニングはやはり難しいのか…もう諦めた方がいいのか…と、断念しようかと思ったのです。

でも、いやもう一度だけチャレンジしたい、これで最後にしようと、ネットで色々と調べて辿り着いたのが宮武先生でした。

最初にじっくりと丁寧にカウンセリングをしていただき、コテツとテツの今の状態について色々とお話して下さいました。

恥ずかしいくらい犬の事に関して無知で、犬にとって良かれと思ってひたすら夫婦で2匹を甘やかすだけだったのです。

むしろ、その愛情が逆に犬を不安にさせてしまい、それがこのような結果を導いてしまいました。

コテツとテツには可哀想なことをしてきたなと、最初に話を聞いたときには泣ける程ショックでした。

でもすぐに『まずは自分たちが変わらなくては!!』と強く思わせてくれたのが宮武先生でした。

こんな気持ちになったのは初めてで、宮武先生には感謝しかありません。

宮武先生と出会ってまだ4カ月ですが、私たちも2匹も確実に良い方向に変ってきています。

コテツもテツも排泄をちゃんと指定の場所でできるようになり、室内で失敗することはなくなりました。

室内での無駄吠えも減ってきて、自分たちのベッドで休む時間も増えています。

犬たちだけで寝せることもできなかったのですが、ハウストレーニングもできるようになりました。

絶対にできないと思っていたことが、どんどんできるようになったのです。

散歩中の犬に対する吠えは今練習中ですが、以前よりも落ち着いて対応できるようになってきました。

一度は七山のトレッキングクラスも体験しました。

はじめてコテツとテツとわたしたちみんなで山歩きをしました。とても気持ちよく楽しい時間でした!

犬の事をもっと理解したいと思うようになり今まで以上に可愛くてしょうがないです。

2匹がもっと快適に楽しく幸せな犬生を送れるようこれからも頑張りますのでよろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いくつかのドッグスクールでドッグトレーニングを受けたけれど問題解決にいたらなかったコテツくんとテツくん。

飼い主さんからの最初のお問い合わせと初回のカウンセリングでは、大きな不安が感じられました。

犬のしつけ方やトレーニングの手法がドッグスクールやドッグトレーナーによって違いがあるのは当たり前のことです。

しかしそれよりももっと基本的な、犬という動物にたいする価値観や考え方、ドッグトレーナー自身が飼い主として犬とどのような関係を求めているのかというところに違いがあることを見極めるのは、飼い主にとっては難しいことです。

トレーニングの手法が違っても犬の抱えている行動上の問題を解決することはできます。

でも、犬という動物に対する価値観や築きたい関係性が違えば、問題解決を終えたあとにできる犬との関係性は全く違うものになります。

コテツくんとテツくんの場合は、問題解決に至らなかったということで最後の賭けとしてお問い合わせされたのがグッドボーイハートでした。

指導を受ける飼い主さん側が、指導をするインストラクターに対して不安を抱えている状態ではレッスンを開始することはできません。

ですが、カウンセリングでの犬の現状や行動に関する説明を聞いて、何か腑に落ちたコテツくんとテツくんの飼い主さんの最後のガイドを私がさせていただくことになりました。

今まで犬に対する愛情として向けられていた飼い主の行動が、実は犬を不安にさせる行動であったということに気づいていただくことから始まります。

どの生徒さんもそうですが、今まで愛する犬に対してやってきた犬に愛情を注ぐ行為がしばらくできなくなるという戸惑いからスタートしました

本当に犬を愛するということは、犬を抱っこして撫でさすることではなく、犬という動物の習性を学び犬が犬として生きる機会を与えることです。

そしてそれを犬のトレーニングといいます。

犬が犬として生きるということは野生で犬だけで生きることではなく、犬が人と共に生きるという意味です。

犬は馬と同様にもう人なしでは生きていくことができません。

犬はオオカミに戻ることはできないのです。

犬が犬としてイキイキと生きるためのお手伝いをする、それが犬のしつけとトレーニングだということをわかるようになれば、もう何も怖いものはありません。

ドッグトレーニングとは、犬を痛めつけたり犬をいじめたり犬に厳しくすることではありません。

むしろ、自分自身に厳しく自分を律することのできる飼い主ほど、犬をきちんと飼うことができます。

コテツくんとテツくんの大きな変化は、飼い主さんの変化そのものでした。

本当に強くなられたコテツくんとテツくんの飼い主さん、堂々としてゆるぎなく安定感をもって犬と暮らしています。

長い間の迷路から抜け出して進む飼い主さんの変化の中に、犬に対する深い愛をみせていただくことができ、このガイド役お受けしてよかったとほっとしています。

トレッキングなど全く縁がないと思っていたコテツくんとテツくんが飼い主さんといっしょにみんな尾歩山をゆっくりと歩く姿を見て心からうれしくなりました。

まだまだ犬は変化していきます。

これからも飼い主さんといっしょに成長していくでしょう。

飼い主さんの深い愛、きちんと伝わっています。大丈夫ですよ。

できる飼い主には共通点があった。犬の飼い主が目指す「犬に信頼される飼い主」になるために今日できること。

グッドボーイハートで学ぶ生徒さんたちには毎回頭が下がります。

みなさん勉強熱心で謙虚に学ばれることはもちろんのこと、真摯に犬に向きあう姿勢には関心させられ、学ばせていただくことがたくさんあります。

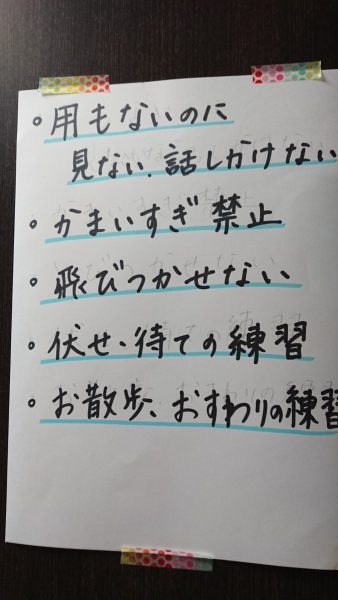

先日も、ある訪問レッスンのときにあるものを見つけました。

写真撮影の許可をいただいてパチリと、それがこの写真です。

グッドボーイハートの生徒のみなさんなら、どれも思い当たる練習項目です。

この張り紙は、飼い主としての自分の行動を変化させるために、今日いや今やらなければいけないことを書き出してあります。

ほとんどの飼い主が、犬のしつけは犬に教えるものだと勘違いしています。

私というドッグトレーナーを呼べば、そのドッグトレーナーが犬をしつけたり訓練して帰り、犬は勝手にお利口さんになるものだと思っているのです。

これは全く違います。

犬のしつけとは、犬に行動の変化を起こさせることをいいますが、犬に行動の変化をおこさせるために必要なのは、飼い主の行動の変化なのです。

よく言われるのですが、「この犬の状態からよくなるのでしょうか?」と聞かれることがあります。

具体的には「フセと言ったら伏せるようにいつかなるのでしょうか?」と言われます。

すぐにお答えできることは「私がこの犬と暮らしたらすぐにフセといったら伏せるようになります。」ただそれだけです。

そのやり方やステップをレッスンのときにお伝えするのが私の仕事ですが、やるのは飼い主本人です。

「フセの練習をしましたか?」

「はい、はいしました。」と言われます。

一日に何回のフセをさせたでしょうか?

私が犬を預かっているときに、フセができずに落ち着けずイライラとした状態である犬になんどフセをさせていると思われるでしょうか?

私の場合にはプロなのだからできるのが当たり前です。

なぜなら、こうして飼い主さんが用紙に書かれていることは私の頭の中に刷り込まれており、貼り紙をしなくても勝手に体が動いてそうするようにできているからです。

だから私は犬からとびつかれようとしたら反射的にそれを回避もしくは拒否します。

身体がそう反応するようになっているのです。

自分の体がそう訓練されたからです。

ところが飼い主の方はそうではありません。

今までの、犬をじーっとみる、犬をいつも撫でる、犬に声をかける、フセをさせるのを忘れる、散歩でやらなければいけないことを忘れる、などなど。

飼い主として必要な行動のパターンが身についていないため、毎日これを身に着ける練習をする必要があるのです。

こうして部屋に貼り紙をされるのを見ると「飼い主としてのやる気」を感じます。

やり遂げるだという強い意志と、犬との信頼関係を築き上げることに集中されているのだなと感じとてもうれしく、また頼もしいと思います。

そうなると、私もますますその生徒さんのためにできることはないかと考えてしまうのです。

もちろん、すべての飼い主さんためにできることを毎日考えてはいるのですが、キャパシティというのがあるので脳の中に何が割り込んでくるのかという意味ではどうしても感情を伴ってしまうからです。

私も今日できることを考えてノートや机の前に書き出しています。

グッドボーイハートで学ぶ犬と飼い主さんのためにできることを、犬が幸せに暮らすためにできることを。

7月のセミナー開催決まりました。今月中にブログアップします!

<83OPPO>昨日2回目の分蜂をした七山の日本ミツバチを観察する。

昨日の昼過ぎに大量の日本ミツバチが巣箱の近くの上空を飛び回っているのを発見しましてすぐに担当のダンナくんに業務連絡を入れました。

蜂のひとつひとつはどのように飛んでいるのか意識があるのかないのかわかりませんが、全体を見ると大きな渦のようになっていて、蜂と蜂の感覚はほぼ等しくあいています。

左右のどちらかに偏りのあるわけでもなく、全体としてひとつの大きな円の中を飛んでいるように見えたのです。

その後夕方にダンナくんが七山に到着したので、分蜂したかどうかを確認したところ、していないとのことでした。

でも、私が見たただならぬ風景は、あれは間違いなく何かが起きる兆しのはず。

夜になって「もう一度見てくる」と懐中電灯を片手に木々の枝を照らし、分蜂したブドウ球の蜂を探すと、あったやっぱり。

桜の枝の下に、本当に見つけました。

初めて実物のあのブドウの形を見て大感動でした。

ダンナくんの方は巣箱への強制収用に向けて準備が始まり、夜の七山で大騒ぎです。

犬たちはハウスの中に寝ていたのですが、1頭の犬はわたしたちのバタバタする声や動きに反応したのか、珍しく外に出ると言い始めて駆け出していきました。

何かいつもと違うものを感じとったようですね。

分蜂群はいったん巣箱に入ってもらいました。

数日とどまればしばらくはそこにいてくれるでしょう。

昨年いきなりやってきた日本ミツバチの群れが、これで3群れになったのです。

ここには巣箱が3つあります。

できるわけないと思って始めた養蜂が、こうして自分の目の前で繰り広げられるとやはり楽しいものです。

はちみつが食べられかったとしても、生態のいろんな不思議を身近に感じることができて、これからもっと勉強したいと思いました。

そして、犬のこと。

犬も養蜂と変わらないと思うのです。

犬の不思議な習性や犬としての性質に触れて、彼らが感じる世界や興味を持つもの、生得的な行動に触れることが、不思議で楽しくいつまでも見ていたいと感じるのです。

一方で犬と人がひとつの群れとして、自然に形作られる群れのシグナルで活動をできるようになったらどんなに素晴らしくワクワクするかと思うのです。

ある人にとってはどうでも良いと思える犬のしぐさやコミュニケーションが私にとってはとても興味深く、その不思議を紐解くために時間をいくら使っても良いと思えるのです。

これは犬という動物に対する価値観や興味のはっきりとした違いで、わたしの方は「犬がどのような動物であるかまだわかっていない。」と思っていることです。

すでに知っていると思った段階で、何も自分の脳の中には入ってきません。

犬のことをわかりたいという気持ちと同じくらい、犬のことが全くわからないと思うことがあります。

養蜂については最初から全く知らないのですから、どのようなものを見ても「初めて見た」もの、そこになぜという疑問が常に付きまといます。

養蜂楽しい、日本ミツバチがいつか全員でここを旅立って行ってしまう日まで、彼らのことをひとつずつ学び自然にときめきます。

そして、いつか皆さんにはちみつを食べていただきたいです。

厳しさを求めるようになると犬も成長アップ。厳しいGW後半戦へ突入!

前回のブログで「服従することの尊さ」についてアニメの鬼滅の刃を借りて書きました。

中学校で経論をされている生徒さんから「中学生の男子学生は、社会的に厳しくされることを喜ぶ傾向がありますよ。」と教えていただきました。

小学生までは大人から優しくちやほやされていた子供たちが、中学生になると大人から厳しくされることを求めている、なんとなくわかりますね。

厳しくされるというのは、厳しく必要な行動を要求されているということです。

つまりは、自分がその集団の中で必要な存在なのだと感じられますし、同時にその集団の中で上にあがっていきたいという上昇欲求も高まるはずです。

男子にはその傾向が特に強く、女子は少し違ったかたちの競争ではあります。

それでも青年期、もっともっとと自分を磨いてきた経験を皆さんもお持ちではないでしょうか?

そんな青年期の犬たちとともにゴールデンウィークを七山のオポの学校で犬たちと合宿生活を送っています。

新しいお泊り犬たちも含めて、夜中の3時にクレートをがりがりする音で目覚める、鳴き吠えが続く、ごはん食べないとか、排泄なかなかしななどといった小さな抵抗もあり。

お預かりが慣れている青年期のオス犬たちの抑えきれないエネルギーを満足させつつも抑える必要があり、一方で一番年上になったメス犬ちゃんの自由奔放な行動に振り回されたりもしています。

はじめてのトレッキングの生徒さんたちもたくさんいらして下さっています。

その隙間に、チェーンソーで薪のカット、草刈とテンションが上がりすぎて夜も眠れない日々が続いています。

今はアドレナリンが出ているから感じない背中の痛みも、ゴールデンウィークが終わったあとにドッと押し寄せてくるのでしょう。

ゴールデンウィークのお預かり合宿も後半戦に突入しました。

元気な犬たち、負けなくない私、厳しいですが辛くはありません。

犬たちとともにこうして学び成長する場所と時間があって良かったとただそれだけ。

甘やかされることが本当に犬の精神にとって健やかなことなのかを考えます。

ですが、厳しくするというのは家に閉じ込めておくことではなく、屋外に共に出て自然の中で戦うことです。

合宿後半戦に突入、最後まで全速力です。

実はカッコいいはずの服従行動はなぜ敬遠されるのだろう。

長らく続いたお預かりのクラスを終えて福岡の自宅に戻ると、長いマテをしていたダンナくんからある要求がありました。

こんな年齢でお恥ずかしい話ではありますが、ふたりして小さな子供たちが喜ぶアニメ、そうあのキメツのアニメを見ることになりました。

そのアニメをみながら犬のある習性について考えていました。

このアニメに出てくる剣術のつわもの達は「柱」と呼ばれ、その「柱」と呼ばれる剣士たちが仕えている主人が「親方さま」です。

剣士たちの主人に対する態度や姿勢、話す言葉など、すべてが服従行動。

小さな子供たちは剣士たちのこの服従行動を見て、格好悪いとは思わないはずです。

むしろ、強い親方様に自ら使える服従的な姿勢は、カッコいい、こんな風に誰かのために礼儀正しく使える強い自分になりたいと思うのではないでしょうか。

この服従行動ですが、犬を考えるときに絶対に必要な行動なのです。

犬と人との関係を表現するいろんな言葉があります。

ペット、いや犬は家族の一員という言い方がありますが、もっと具体的に飼い主としての自分と犬はどのような関係なのでしょうか。

犬は力のあるものに服従する習性を持っています。

その犬という動物の習性をうまく活用(利用かな)できたことで、人は犬を他の動物とは全く違う方法で飼うことができるようになりました。

飼い主と群れというタッグを組んだ犬は、紐につながれていなくても逃げることもないし、飼い主のテリトリーを守る番犬となることもあります。

群れの中で力のあるものに従う犬の習性を「服従」といいますが、この言葉は犬と暮らす日本人にはあまり好まれていないように感じることがあります。

服従行動という言葉を聞くと、可哀そうと感じられることもあるようです。

犬にフセをさせることについて「悪いことをしていないのになぜさせるのか?」と尋ねられたこともあります。

犬にフセを要求するのは、犬に罰を与えることではありません。

犬にフセを要求するのは、犬に対して落ち着きなさいと服従性行動を引き出させるためであって、深読みすれば「私はあなたを必要としていますよ。」という意味なのです。

逆に犬の頭を撫でまわすことに関しては、犬が喜ぶと思われているようですが、先のアニメの中に出てくる親方さまは、命をかけて戦う剣士に対して「おりこうさんだね」といって撫でまわしたりするでしょうか。

相手を認めて手を出すときにも親方様だったら、部下の頭に手を置く程度です。

服従的な行動はわたしたち人の社会でもほとんど見られなくなってしまったため、時代に合わない嫌悪的なものとして遠ざけられているようです。

その服従行動は本来ならとても礼儀正しくカッコいい行動であるはずなのですから、犬には自信を持ってやってほしいものです。

あとは、服従したいと犬が思える主人=飼い主という存在が必要です。

トレッキングクラスと犬語セミナーを開催しました。

ギリギリで晴れてよかったです。

気持ちの良い一日、犬との山歩きのためにグッドボーイハートに集まって下さった生徒さんたち。

回数が増えて慣れてきた犬と飼い主さん、初めてのグループクラスでドキドキの犬と飼い主さん。

飼い主と犬がそれぞれに何を学ぶのかは自分次第ですが、犬と一緒に集団で山歩きをすることで得られる精神的な安定効果は抜群です。

土や草の香りは犬をリラックスさせてくれる。

リードをひっぱるアスファルトの散歩とは違い、山での歩きはとてもゆっくりです。

集団で歩くとグループ性が生まれ規律が高まる。

自分の中に規律があると安定する、それが群れをつくる動物の習性です。

若い犬は生後5ケ月から、熟年の犬は11歳まで、それぞれ違った環境で生活をしている犬たちです。

個々に対面したことのない犬もたくさんいますが、グループになってしまえばそんなことは関係ありません。

群れが歩くから自分も歩く。

一歩の重みも違ってきます。

トレッキングクラスのあとは対面のクラス。

そして午後からは犬語セミナーを開催しました。

みなさんがこうして学んでくださることで、私もいっしょに学びの機会を得られています。

いつもありがとうございます。

みなさんが「山の日」と言って下さっているこのクラスは原則的に第4日曜日に開催しています。

またブログでお知らせしますのでぜひご参加下さい。

初参加のポチ子ちゃん