今週は福岡の歩道の色も真っ白になるほどの寒波に見舞われました。

凍結による事故など、雪に不慣れな九州に限らずとトラブルも起きているようです。

急激な気温の変化によって体調を崩される犬も増えているようです。

犬にもケンネルコフというウイルスがありますが、ワクチンによる予防接種も広がっていますので、犬を多数収容する場所以外ではあまり感染することはありません。

ウイルス感染とは別に、人でいう風邪のような症状は犬にも起こります。

鼻水や咳といった症状が出ることもありますが、他にも発熱や消化不良のような症状が出ることがあります。

犬は人よりも若干ですが平常時の体温が高いため、体温が多少上がっても気づきにくいですが、犬がぐったいした様子であれば、高熱になっている可能性も高いのです。

もっとわかりにくい寒さによる具合の悪さが、消化不良です。

食べないとか嘔吐、下痢をするという早いからだの反応があれば、まだ対応も早くなります。

少し分かりにくいのはよく食べるのに、体重が落ちてしまうような虚弱な体質に変化していくことです。

一時的な寒さで起きるのではなく、少しずつ体が弱くなっている中で急激な気温の低下を受けて体が外気に適応できなくなってしまうことがあります。

犬は外で元気がモットーだといいたいところですが、現在の犬たちはそうともいえません。

なぜなら、犬は常にリードにつながれいたり、狭い室内や庭に閉じ込められていたりして行動の自由を奪われているからです。

さらに、精神的な未発達によって行動の自由はもっと奪われることになります。

行動に自律性がなく誰かに依存しているというのは、行動の自由を奪われているのと同じことになるからです。

寒さでダメージを受けてしまった犬たちには、まずは外的な環境整備で寒さから犬を守りましょう。

ただし、服を着せすぎたり、服でがんじがらめにすることはおすすめしません。

犬の行動の自由が奪われすぎないような、工夫のある暖かさの完備を考えてみましょう。

あとは日頃から、自律した行動を引き出し、犬が落ち着いて行動ができるような環境や関係性を築いていくことも、困難を乗り越えるために根本的に役立ってくれるのです。

この期間の三寒四温という自然の厳しさを越えて、暖かい春を迎えるまであと少しです。

グッドボーイハートは人と犬が共に成長して調和することを目指すドッグトレーニング・ヒーリングスクールです。

<犬のしつけ方>寒波で具合の悪くなる犬のためにできること

<日々のこと>コンビ二で見つけた雑誌に犬用品情報がありました。

先日、お昼にたちよったコンビ二の雑誌コーナーに犬の写真を発見しました。

雑誌コーナー自体に立ち寄ることがないのに、何かのお知らせというものでしょうか?

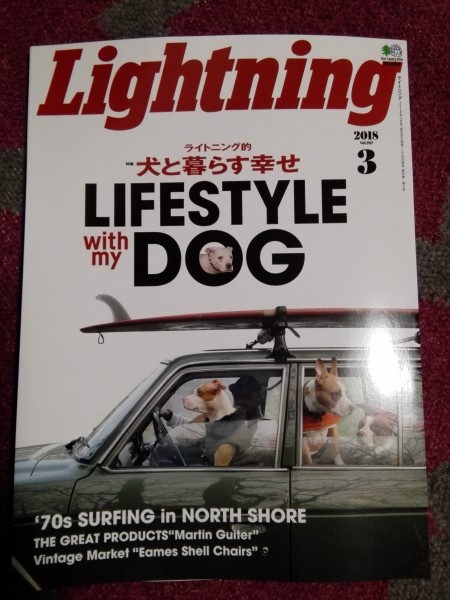

立ち寄ったときに見つけた雑誌はこちらです。

表紙の写真がかなりふざけた感じなのですが、アウトドアに出かける気満々の感じが伝わってきて、つい手にしてしまいました。

雑誌の主旨は「男心をくすぐる遊びがいっぱいのライフスタイルマガジン」ということらしいのです。

犬が「男心をくすぐる遊び」道具になっていなければいいのにと願いながら、ページをめくりました。

雑誌に紹介されている犬たちは、どの犬も彼らの相棒として人生の遊びをいっしょに楽しんでいる犬たちばかりのようです。

もちろん、飼い主さんと成長中なのだろうなという犬もいるでしょうが、みなさん犬を相棒として大切にされていることが伝わってきて、少しほっとします。

その犬の相棒にも快適でセンスの良いグッズと使わせてあげたいと、こだわりぬかれた犬用のグッズが紹介されていました。

もちろんこれもありました。

グッドボーイハートおすすめグッズのひとつ、LLビーンの犬用ベッドですね。

犬と飼い主の過ごす写真は、大半が山や海といった自然の中で過ごす時間を紹介したものであることも共感できました。

みなさんおしゃれに都会で生活をされている様子やアクティブなお仕事のようですが、こうして犬と自然の中でゆっくり過ごす時間がとれることなど、先端のお仕事の方はこうなのかなという印象を受けました。

福岡・佐賀近郊では、自然はすぐ近くにあります。

ほんの土曜日、日曜日でも自然環境で過ごすことは難しくないし、古民家だっていっぱい余っています。

犬を通して幸せを模索してみる。

そんなチャレンジも良いのかもしれません。

ぜひ書店で手にとってご覧ください。

<セミナー告知>風水による犬に快適な空間作りセミナー開催しました。3月の福岡セミナーご案内

唐津市から風水の講師をお招きしてグッドボーイハート七山校で風水セミナーを開催しました。

講師の山岸先生は、リンパマッサージを教えていただいた先生です。

アロマ風水講座で犬たちの空間がもっと良くなればという気持ちからグッドボーイハートでの出張講座を希望して、快諾していただきました。

おひとりおひとりの環境にあったアドバイスもいただけるので、参加された方は具体的にどのように整えていけるのかを熱心にメモされていました。

わたしもグッドボーイハート七山校の図面を手に参加しました。

十分に整えているつもりではいるけれど、レイアウト変更も考えていたのでまた新しいアイデアもいただきました。早速取り組んでみます。

生活環境を整えると、犬たちは自然と落ち着きを取り戻します。

それは、環境を整えようとする飼い主さんの気持ちが整ってくるからです。

山岸先生によると早ければ3週間で変化が目に見えるように訪れるとのことです。

慌てる必要もありませんので、楽しみながら犬と暮らす空間を整える風水を身につけ実践しましょう。

七山校では2月4日(日)12時~16時に2回目が開催されます。

現在数名の空席がありますので、この機会にぜひご参加ください。

この講座を3月に福岡校でも開催します。

貴重な学びの機会を逃さないように、あと数名で募集終了となりますので早めにご連絡ください。

開催概要は以下のとおりです。

・・・・・・・キセキが起こる風水セミナー概要・・・・・・・

2018年お家の風水勉強会~初心者向け

<キセキ☆が起こるお家と心のお片付け風水講座>

お家を整えることは、動物の日々の健康や生活の質を良くするための基本です。

風水の面から見た簡単なお家の整え方、お家の間取り図でアドバイスします。

☆片付けたいけどどこから手をつけたらよいかわからない人。

☆どうせ片付けるなら良い 流れを作り出したいと思っている人。

☆運気アップしたい人。

☆自分が変わりたい人。

☆ずっと自分も家族も犬も健康でいたい人。

お家にも身体にも心にも良い氣を流し出すと、思うような暮らしが手に入ります!!

<講師紹介>

● 山岸厚子 先生

プライベートサロン<ペタルローズ>を4年前にオープン

日々、整体アロマリンパトリートメントのお客様や

風水勉強会で受講生の方々を癒すお仕事をしています。

モットーは周りの人を元気にすること

その為に 自分自身も元気であり続けること

リンパセラピスト&インストラクター

整体師・アロマ風水ティーチャー資格

<日程>

2018年3月10日(土)

時間12時~16時

<場所> グッドボーイハート福岡

福岡市博多区(詳しい場所は参加者にご案内します)

<募集> 各3~5名 完全予約制 ※定員に達しました。

少人数制で実際の自宅図面を持参していただき、

すぐに生活に取り入れられることを学ぶ実践講座です。

<料金> おひとり 6000円(税込)

<持参するもの> ご自宅の図面、筆記用具

※今回は屋内風水が基本となります。お家と自分に起きるキセキを屋外飼育の犬たちにも届けましょう。

<申込先> グッドボーイハート TEL092-409-0749

メール:goodboyhaert7@gmail.com

<主催・企画>

主催 プライベートサロン「ペタルローズ」

企画 GoodBoyHeart

犬と共に成長する2018年に、本気のセミナーで犬との生活を見直してスタートしましょう!

このセミナーは犬と暮らしていない方でもご参加が可能です。

お友達を誘ってご参加ください。

<日々のこと>雪の七山風景

七山に戻ってきました。

予想したとおり、ちゃんと除雪してありましたので道路はとてもきれいです。

この除雪作業の早さが、七山地区の魅力です。

除雪作業は積雪の翌日から毎朝くり返されています。

道路脇の雪の量を見ると、降雪量の多さがわかります。

急いで薪ストーブに火をいれて、七山校前の坂道の雪かきを始めました。

雪かきといっても道具があるわけではなく、プラスチックの道具を使って人力で左右に仕分けていきます。

坂道はこんな感じでした。

写真に足跡がありますね。

動物の足跡です。

ウサギのようなものもあるし、他の動物の足跡もありました。

テラスにもしっかりと足跡を残していきました。

テラスのものはアナグマのようです。

雪のときには視覚的に動物の動きが残されているので楽しいです。

屋根の雪もすごいことになっていました。

こんな風景を見ると大変だろうと想像されるかもしれません。

本当に寒くて大変であることは事実です。

でも、それを上回るものがあるからここに帰ってきたいと思うのです。

とにかくきれい、そしてとても気持ちがいいのです。

この健やかな感覚は、福岡ではなかなか感じられません。

犬は人よりももっと強く、何かを感じているように思うのです。

雪の中でもしっかりと自律して生きる野生動物の存在を知ると、少しだけ励まされます。

今日から気温が上がるそうなので、雪はすぐに解けてしまうでしょう。

次の積雪はいつかな。

<日々のこと>七山の積雪を思う

昨日は福岡でも湿った雪が降っていました。

福岡で久しぶりに雪が車の屋根に積もったのをみました。

生徒さんたちから「大丈夫ですか~」の声をいただいていますが、実は自分も福岡にいます。

昨日南部方面へ運転中に、山頂が白く雪化粧した風景をみました。

七山は間違いなく積雪しています。

この感じだと30センチは間違いなく積もっています。

さきほど、宅配業者さんから電話があり「今日は上がれそうにありません」との連絡がありました。

ということは、50センチいったかもしれませんね。

毎年、七山での積雪も少なくなっています。

積雪すると生活は不便なのですが、もっと大切なものを受け取れます。

自然の大きな力と、とにかく白くてきれいで静かな七山の雪景色。

犬たちにその雪に触れさせてあげたいと、近くの安全ポイントからなんどもピストンで七山校へ移動したことも懐かしいですね。

こうして、福岡にいると積雪した七山に出かけるのは勇気のいることです。

若い年齢にしか感じられない感受性というのが犬にもあります。

安全管理は必須ですが、ちょっとしたチャレンジもしてみたいものです。

七山の写真をお届けできなくてすみません。

昔の写真で想像を膨らませてください。

<日々のこと>オポデイ無事に終了。

12月13日「オポデイ」でした。

ギリギリまで天候が不安定で、皆さん来られるかドキドキでした。

空は青空、庭には雪という不思議な光景になった七山校です。

うっすらと白い模様が冬を感じさせます。

今日は、思いがけずいろんな方にお越しいただきました。

思い出、懐かしさ、旅立った犬たちのことなど、

ついこの前のことだったような気もするし、随分時間のたったような気もします。

いずれにしても、同じ空間や時間を共有できたこと、

犬と人と、そして七山というこの土地のことなど、

いろんな巡り会わせには、感謝の気持ちしかありません。

オポと会ったことのない生徒さんたちにまで、オポからの学びが伝わっていきます。

犬と人の関わることなので、上手くいかないことはたくさんあるのです。

種の異なる動物が、なんのかんのといっしょに暮らそうというのです。

同種の人と人ですら、難しいのは人間関係だということですから、相手が犬ならもっと難しいはずなのです。

人は自分のことをわかってくれないけど、犬はわかってくれると思うでしょう。

そのとおり、犬は飼い主の全てをわかってしまいます。

ただ、全部OKだといっているわけではありません。

犬と人、わかりあえないこともあるからこそ、わかろうと努力し続ける。

そんなところではないでしょうか。

オポデイに、お互いにわかりあおうとした飼い主さんたちと、

犬とわかりあおうとしている飼い主さんたちに囲まれて、ふとこんなことを思いました。

犬の10年というのは人からするとあまりにも短いですが、

その10年で人もしっかりと年を重ねています。

子供は大人へ、中年は老年へという風にですね。

犬との10年を懐かしみながらも、次の10年も始まっています。

その10年のうちの一年が終わろうとしています。

来年のオポデイも12月13日に、日々成長して迎えようと思います。

<日々のこと>七山に初雪のお知らせ、経路選択は慎重に!

七山に朝から来られる生徒さんのお迎えのため、前日夜に七山に移動しました。

三瀬を軽く越えて、なんだ全く降っていないのね~と思いながら余裕で北山道路へ。

北山道路から323号線へ入り、山端(やんばと読みます)から樫原湿原で抜ける道に進みます。

そこで、白いものが見え初めてきました。杉林の枝にも、ツリーのように雪がかぶっています。

ちょっとドキドキ。湿原の少し手前くらいから、積雪しているのを発見。

おそるおそる進みますが、樫原湿原から池原まで抜ける道路状況が不明です。

湿原から池原まで抜ける道が最大限に積雪&凍結しやすいのです。

タイヤも磨り減ったまままだ交換していません。

今日やっと注文して来週タイヤ交換の予定なのに、ちょっと装備が遅かったですね。

タイヤのことが気になっていました。

比較的、動物的直感力が働く方なので、気になったことはすぐに行動に移します。

ところがここに計算が入ってしまうと、選択を誤ります。

計算というのは、エンジンもそろそろどうかという頃なので、

今タイヤをつけかえるのは損ではないか、春まではけないかな…という計算です。

計算はしすぎると目の前に起きていることへの正しい対応すらできなくなってしまうのですね。

せっかくもらった直感情報も、これでは台無しです。

タイヤの見積もらってすぐに行動を起こせば、今日の雪は大丈夫だったのです。

積雪に腰が引けてしまい、また国道に戻って大回りで池原にある七山校まで帰りつきました。

いろいろと計算しすぎた結果、たくさんの時間と労力を使うことになってしまいました。

直感って本当に大切なのですが、直感は原始的な脳が働きやすい環境で発達するように感じるのです。

七山の環境は直感を鍛えるためには、良い環境のように思われます。

犬にも直感ってありますよね。

人よりもずっと優れていて、恐ろしいと感じるくらいの直感力です。

都心にいるとこうした感覚が落ちてしまいます。

そうしなければ暮らしにくいからということなのでしょう。

ということで、七山にお越しになるみなさんは、道路状況をよくご確認ください。

三瀬越えのときは、トンネル近くの動画配信がライブでいつも確認できます。

浜玉経由では、ほとんど雪にあたることはありません。

七山校周辺の情報は、こちらから事前にお伝えしています。

さすがにライブ配信はできませんが、メールやラインで気軽にお問い合わせ下さい。

<日々のこと>誕生石からいただいたメッセージ

自分の月に対応する誕生石というのは聞いたことがあります。

私は2月生まれなので「アメジスト」。

だれでもご縁のあるものには気持ちは惹かれるものなので、

私もアメジストの紫色はお気に入りで気持ちも落ち着きます。

ところが、生まれの年、月、日を特定してまた別に誕生石があるということを

生徒さんが教えてくださいました。

「先生の誕生石を調べて上げますよ。」と言ってくださったので、

お言葉に甘えて調べていただきました。

私の生年月日の誕生石は「デュモルティエライト」という、

舌をかみそうな長い名前でした。

でも、自分の好きなターコイズのようなブルーのマーブル調の石で、

写真でしか見ていないのですが、とってもうれしくなりました。

いただいた資料には、石の意味や、その石のメッセージ、そして生まれ持った使命なども

詳しく書いてありました。

こんな感じでした。

「仕事で切羽詰まった状況に陥っても、ほどよく遊んで息抜きをし、」

フム、フム、、、

「またバリバリ働ける人です。」

なるほどーーー。

「心身の不調やストレスに対して、敏感に反応し、

うまく回避することができます。」

敏感に反応するけど、回避できているかしら?ですね。

「幼少期のトラウマについて興味を持ち、セラピーに通ったり、

さらにはカウンセラーやセラピストになる人も。」

このセラピーというのは、犬と暮らしたことですね。

カウンセラーとセラピストになってますね。

占いではないのでしょうが、不思議な感じがして「へえ」という印象でした。

日常の中には難しいことや困難もたくさんあります。

人々はストレス社会の中に生きているし、犬は人に振り回されています。

自分もときどき、バランスを崩してしまうこともあります。

でも、そんな日常の中に、不思議な力やメッセージを受け取ると

元気づけられるものですね。

その不思議な出来事と現実が交わりあったときが、最高にワクワクする瞬間です。

それで、まずはデュモルティライトと言える様になりたいです。。

今シーズンの薪ストーブ解禁

朝夕は少しだけ寒さが厳しくなってきた七山です。

福岡や唐津や伊万里にも、犬たちの訪問トレーニングに出かけた日は汗ばむ日もあるのに。

さほど距離は離れていないように思えるのに、標高と環境で大きく気温が違います。

それで、最近七山ではソワソワしていました。

薪ストーブをいつから使い始めようかと、迷っていたからです。

その日がついにやってきました。

犬と飼い主さんがテントに寝るテントクラスの日の夜は、冷え込みが予想されました。

体を温めてからテントに入った方が、体温の保持も十分にできます。

薪ストーブは遠赤外線の力で、体の深部から温めてくれます。

昼の間に乾燥させておいた薪を室内に運び込みます。

手で抱えての作業なので何往復も運びます。

薪は三度、人を温めてくるといいますが、本当ですね。

薪ストーブの点火には小さなトラブルもありましたが無事に解決。

きれいな炎を見せてくれました。

薪ストーブのこの炎の揺らぎはなんとも不思議です。

見ていると気持ちがゆるくなっていくのはなぜでしょうか。

いつまで見ていても飽きの来ない美しさです。

しかし薪ストーブは夜に使うのがいいですね。

外が真っ暗なので、室内のストーブの炎がいっそう美しく見えるのです。

以前は暖炉だったこの場に、犬のオポが休んでいた姿を今でも思い出します。

その姿はもうないけど、その感覚はまだここにあります。

グッドボーイハートにご縁のあるみなさんに薪ストーブにあたっていただきたいと思います。

冬の山歩きのご予約時に、ご希望があればお申し出ください。

<山と犬>トレッキングクラスと犬語セミナーを開催しました。

大型台風の通過で週末は不安を抱かれる方も多かったことでしょう。

台風、雷、大雨、日照りと自然の力の大きさは、生活を脅かします。

台風通過後の山歩きでは、行く手を阻む大きな倒竹が続きます。

前進のために生徒さんたちと協力して重たい竹を払う中、

犬たちも静かにその様子を見守ってくれていました。

こういう時、つまり人が真剣に物事に取り組んでいるときには、

犬は案外邪魔はしないものです。

しかも、その作業中に安定した状態で取り組めば取り組むほど、

犬は穏やかにそれを見守ってくれます。

安定した状態が必要なのは、危険の伴う自然の中での作業では、

イライラや怒りや憤りや焦りはそれも危険を引き寄せます。

作業中何か不具合が見られたときは「何か落ち着かないことがあったのか?」

「自分が今落ち着いていないのか?」と自分に問いかける機会にもなります。

台風明けの山の中では、同じく長らく潜んでいた動物たちが活動を再開しています。

こちらも大変用心しながら、適切に対応する必要があります。

社会性を活用して発達させるチャンスでもありますね。

午後の犬語セミナーでは、成犬たちと若い犬の個別の対面のビデオを見ました。

よく遊び行動と間違えられるような、走り出し、横飛びやジャンプなど、

よくみると犬がいろんな形で発達を必要としていることがわかります。

その内面の発達の環境は、その犬の生活環境の中にあるべきなのです。

しかし、今は生活環境を理想的に整えていくのが難しくなっています。

とはいえ、犬が必要としていることは何か、飼い主としてその必要性に応えているか、

このことを問い続け、そして応えることは、犬との信頼をつくることでもあります。

誤解されやすい犬の行動。

冷静に客観的に見ればわかることも案外多いものです。

次回の犬語セミナーは七山校のみ決定しています。

2017年11月26日日曜日 12時~14時 グッドボーイハート七山校

トレッキングクラスでの発達に関心のある方は、

初めての方用のカウンセリングクラスをご利用ください。