現代にはいろんな便利な機能があるらしく、

アナログでいろんなものが苦手なわたしも少しずつ「順応」を見せています。

便利な機能のうちに、先日ブログでも紹介したラジコのタイムフリーがあります。

聞き逃してしまった番組を1週間はあとで聴けるというものです。

自分でもできるのだろうかと操作したら案外簡単にできました。

わかりやすく作られているのですね。

11日にラジオ出演したときにお話した「犬の落ち着きについて」は

1週間はラジコで聴くことができます。

ブログを読んで「聞き逃した」という方は、ラジコからアクセスしてみてください。

ラジコはこちらです。

http://radiko.jp/

タイムフリーのボタンを押して、

番組に「月下虫音(げっかちゅうね)」といれて

10月11日 を指定します。

当人のわたしも聴いてみました。

反省することばかりですが、自分を知ることは犬を知ること以上に大切なことです。

わかりやすく表現できるように、今後も努力していきます。

明日のブログ記事では、さらに犬の落ち着きについての追記の記事をアップします。

ラジオの内容とあわせて勉強の素材にしてください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

熊本被災ペット支援ネットワーク

http://kumanimal.blog.fc2.com/blog-entry-3.html

グッドボーイハートは人と犬が共に成長して調和することを目指すドッグトレーニング・ヒーリングスクールです。

ラジコのタイムフリーで月下虫音を聴いてみた

ペットのための自然療法セミナー延期します!

「ペットのための自然療法セミナー」が延期になりました。

台風接近による悪天候による変更です。

福岡に接近中の台風で被害を受けられた方にお見舞い申し上げます。

セミナーの開催日程は以下のとおりに変更されました。

2016年10月2日(日曜日)

時間 13時~15時 受付12時30分

場所 福岡動物海洋専門学校

講師の先生や題目などには変更はありません。

受講を申し込みされた方には、延期についてのご連絡をメールもしくは電話で行っています。

各自、変更案内をご確認ください。

とても楽しみにしていたので延期は残念ですが、気を取り直して準備を続けていきます。

台風の被害が拡大しませんように。皆様も週末は大事をとってお過ごしください。

犬好きの犬かまれ?:犬のことを知っていると思ってしまうと見えなくなることもある

30日のLOVE FM放送「月下虫音」を聴いてくださったみなさん。

ありがとうございました。

聴くつもりでラジオの前にいたのに、寝落ちしたみなさんとラジオを聴いてくださった方に

今日は、ラジオ放送の一部を復習したいと思います。(勉強に予習、復習は大切です!!)

いつも大田さんとのトークはテーマはなし、というのが原則というか、

テーマ決めても無理よね、という流れなので、なんとなくふたりの赴くままに向かっていきます。

今回は「犬好きのほうが犬が得意でない人よりも、犬のコトバを読み違えるのよね。」という私のふりに答えて

大田さんが「ここでは、犬好きの犬かまれっていってるんですよ。」ということではじまりました。

どうやら、犬が好きな人ほど犬に咬まれるという意味を短くしたようです。

これは事実です。

犬が好きな人ほど犬に咬まれています。

犬に咬まれる対象の一番は「飼い主」です。

「犬好き」の人と「犬に関心のない人」では、犬との距離感が違うんですね。

「犬好き」な人にはこんな特徴があります。(個体差ありです!!)

・犬を見るとキャー、カワイイー!と大きな声を出す。

・急いで犬の方に近づいてくる

・「触っていいですか?」という

・「写真撮らせてください」という

・手を出して犬に触ろうとする、もしくはさわる、抱き上げる

・多いかぶさるように手を出す

・しゃがみこみ「こっちにおいで」という

・じーっと見つめる

・とびつく犬をなでる

「犬が好き」という感情は「興奮行動」を引き起こすためでしょう。

人も動物です。

もちろん全てではないですが、単純な行動、いわゆる「あるある」というものは

ある程度分類して分けることができ、そして状態を知ることも可能なのです。

元にもどります。

興奮しているときには、相手がどのような状態か観察しないで近づいてしまいます。

自分の気持ちが優先してしまうので、こうなってしまうのですね。

自分が犬に近づいていくとき、犬の行動を観察してそのコトバを受け取ると、犬は安心します。

犬は行動が早いですが、見慣れてくるとよく見えるようになってきます。

犬に関心のない方は、犬を動物として接しています。

多くの人が「動物」に簡単には近づかないように、犬にも簡単には近づきません。

犬とすれ違うときにも、犬をよくみながら「咬まれないように」距離をとってすれ違っています。

あまりにも強い緊張感は犬に伝わってしまうため、よい関係を生みませんが、

お互いに距離、という物理的な長さを保てば、お互いに安心が生まれてきます。

犬に近づいたら「犬がとびついて喜んでいますよ。」という方。

飛びついているのを喜んでいると思うのは、どうしてでしょうか。

犬が犬にとびついたら、大変なことになります。

とびつくのは興奮している行動だからです。

人が興奮して近づくから、犬も興奮してとびつかなければいけない。

結局、「犬好きの入る落とし穴」はあるということです。

だれでもはまる可能性があるので、もし今はまっていても心配しないでください。

この落とし穴は結構浅いので、誰でも自力で出ることができます。

出方がわからない!方は、チャリティ犬語セミナーに出席してください。

番組のあとにも、またたくさんの申込みをいただきました。

みなさん忙しいのでゆっくりと決めていただきたいのですが、残席を気にされている方も多いようです。

今のところ、残席はまだ20くらいあります。

お仕事の調整も無理のない程度で、じっくり検討してご連絡ください!

昨日はブログお休みしてしまい、すみません。

毎日更新+ずる休みアリのブログ更新ですが、今後もゆるりとお付き合いください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

熊本被災ペット支援ネットワーク

http://kumanimal.blog.fc2.com/blog-entry-3.html

ラジオ「月下虫音(げっかちゅうね)」に出ます。

本日、LOVE FM 放送の「月下虫音(げっかちゅうね)」に出演します。

先々月くらいから月に1回くらい、お話にいってます。

今回は急に決まったのでお知らせが遅くなりました。

大田こぞうさんとコラボレーションして行う、チャリティ犬語セミナーの打ち合わせで

ものすごくやり取りの行き来が多くなったのですが、大田さんに先日

「先生、今月ラジオ来てないですよね。」

ということになり、今日チラシを持参がてらうかがうことになったのです。

福岡の事務所からは歩いていけるくらい近い天神ですが、普段は立ち寄ることがないため

ものすごく遠くに感じますね。

ラジオに出る日は天神に行く日でもあります。

ラジオに出るというと、「何を話すんですか?」と尋ねられます。

でも、はなしてしまったら楽しみが半減しますよね。

ということで、今日の話しは本当に極秘にしておきます。

でも犬たちが話していることを知りたい!と思う人は、ぜひ聴いてください。

今日の午後10時~LOVE FM 76.1 です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

熊本被災ペット支援ネットワーク

http://kumanimal.blog.fc2.com/blog-entry-3.html

チャリティ犬語セミナー<チラシできあがりました>

チャリティ犬語セミナー(10月23日日曜日、西南学院大学コミュニティーセンターで開催)のチラシができあがりました。

月下虫音の大田こぞうさんがデザインしたハガキタイプのチラシです。

切手部分には、グッドボーイハートの犬の横顔マークもいれてもらいました。

ハガキになっているので、お友達に声をかけたい人にも使っていただけます。

もちろん、チラシなのでタダで手に入ります。

今日からチラシを設置していただけそうなお店や病院を回りはじめました。

チラシ配りは体力を使いますが、新しい出会いをいただける機会でもあるし

懐かしく再会を果たせる喜びをいただける機会でもあり、どちらにしても

みなさんのご好意には、ありがたいばかりです。

来週の半ばには、天神のLOVE FMの棚にも設置していただけそうです。

設置後は大田こぞうさんからアナウンスがあると思います。こちらもお楽しみに。

それで、どのようなセミナーかということですが

一部は犬のコミュニケーションのセミナーです。犬の行動から学ぶ犬のコミュニケーション。

犬の行動学を学ぶステップを用いて、みなさんといっしょに考えたり予測したりします。

行動学といっても決して難しいセミナーではありません。

犬を理解したいという姿勢さえあれば大丈夫です。

犬好きでなくても構いません。むしろ大歓迎です。

犬と一定の距離のある方のほうが、犬のコミュニケーションを読めたりするのが

とても面白いのです。

二部では大田さんと、里山と犬、土着の犬、について、大幅に道をそれることを

覚悟の対談式セミナーです。

質疑応答コーナーもあります。感想を述べていただくだけでもOKのコーナーです。

グッドボーイハートは、「犬・人・自然」をテーマに活動しているドッグスクールです。

犬のしつけやトレーニングは、犬を理解する手段です。

困ってる犬の問題が解決すると、問題行動はなくなっていきます。不思議ですね。

大田こぞうさんはずっと「生き物」をテーマにラジオで語りかけてくれています。

そんなグッドボーイハートと大田こぞうさんが一緒になって爆発するもの。

そんなミックスを楽しんでください。

犬と暮らしていない方にも来ていただきたいので、チラシハガキを置いてくださるお店があれば

ぜひ声をかけてください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

熊本被災ペット支援ネットワーク

http://kumanimal.blog.fc2.com/blog-entry-3.html

憧れの人:自然の使者、星野道夫さんを想う

今日は犬のことではありません。

ほぼ自分の回想と、ほんのお知らせです。

今日、素敵なものを手にいれて、コンビ二でよくするイートインコーナーランチが

いつもとは違った時間になりました。

手にいれたものは今月号の「BRUTUS」という雑誌です。

今月のテーマは「星野道夫」

表紙のシロクマの写真をみれば、知る人はすぐに星野さんの写真であることが伝わってきます。

どういう虫の知らせかわからないのですが、必要なものは必ず手に入ってくるのです。

毎月チェックしているわけではないのに、なぜか今月号が星野道夫さん特集であることを知っていました。

入手したいと思っていて偶然コンビ二で見つけて手に取り、イートインコーナーでかじりつきました。

写真も文章も素敵で、本は読みふけったり写真集は書店でめくります。

でも、写真集はまだ入手していません。

写真集を手にしても、自分には手に入らないものに憧れているからです。

動物を見る力です。

野生動物をみて、彼らがどのように見て感じているのかを知ることができる力。

その感性はマネすることもできず、鍛えて身に付けることもできず、生きる中で与えられた能力のように思えるのです。

あまりにも自分とかけ離れすぎているからといって、諦めるということではありません。

尊敬という憧れの気持ちは、自分の姿勢を正す、よき教師となります。

星野さんは、ジェーングドール博士のもとを訪れています。

星野さんの本は、ジェーングドール博士との出会いについても紹介されています。

星野道夫さん、ジェーングドール博士。

すごく遠いはずなのに、伝わってくる力があります。

今月号のBRUTUS。

いかがでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

熊本被災ペット支援ネットワーク

http://kumanimal.blog.fc2.com/blog-entry-3.html

関東から来た生徒さんから学んだこと

関東から夏休みを利用して帰省された生徒さんが、カウンセリング受講のために立ち寄られました。

15年前に1頭目のワンちゃんの子犬のために家庭訪問カウンセリングに伺ったあと、

パピートレーニングや成犬の家庭訪問トレーニングを受講されたご縁でした。

その後、ご結婚して関東地区に引越しされたのですが、昨年また新しい犬を家族として迎え入れたとのことです。

今回、15歳になったワンちゃんが元気に過ごしている姿を拝見して、月日の長さを感じました。

関東からは犬たちに負担をかけないようにと、車で休み休み時間をかけて移動してこられたとのことです。

立ち寄られた理由は、新しく迎えた犬がもう1歳を過ぎているのに、ご家庭でいろいろと

解決できていない問題があるということで、カウンセリングを受講したいということで連絡を受けていました。

関東でも子犬の家庭訪問トレーニングを受講したけど、問題が解決していないとのことだったのです。

どのような優れた犬のプロフェッショナルに出会えたとしても、飼い主さんの努力や向き合う力がなければ

犬のしつけやトレーニング、もっとわかりやすく言えば「犬との信頼関係作り」はすすみません。

ただ、過去に2頭のお世話をさせていただいた生徒さんなので、難しい環境の中でも根気強く犬との関係作りを

進めてこられたことを知っています。

ご実家からは福岡も七山も1時間程度ということでしたので、七山校で訪問カウンセリングクラスを受けていただきました。

犬の状態や環境についてカウンセリングさせていただくと、子犬のころに整えるべき環境を準備できておらず、

犬の行動や状態に問題が生じていることがわかりました。

子犬の頃の環境整備はとても大切です。

自宅内を子犬にどのように提供するのか

子犬の性質に応じてどのように接するのか

先住犬との関わりをどのように提供するのか

社会性を育てていくために必要な方法と時間をどう確保していくのか

多忙な上に多頭で迎えるとなると、その手順は少し複雑となり、小さなステップを踏むことになります。

家庭犬スクールや家庭犬インストラクターに相談したけど上手くいかなかったという場合には、

行き違いが生じている可能性があります。

今までに受講したというトレーニングの内容を聞いて「なるほどと納得がいきました。」

犬に「行動させるトレーニング」だけを教える家庭犬インストラクターもいるということです。

犬に行動させるトレーニングを中心とする場合には、グループのしつけ方教室や、スポーツ競技、

家庭犬のトレーニングテストを目指すクラスなどのクラス形式で行われます。

それが、家庭訪問トレーニングという形式でも実際には行われているということです。

たとえば、犬に行動させるトレーニングとは、オスワリ、フセ、マテ、ツイテを教えることや、

芸やトリックを教えることです。

これらは全て「犬に行動させるトレーニング」で、

飼い主が合図(コマンド)を出して犬が行動をするというトレーニングです。

これは犬の「行動を強化」するトレーニングです。

強化するためには陽性強化もしくは陰性強化という学習理論を用います。

陽性強化トレーニングは一時的に広まりましたのでご存知の方も多いと思います。

犬が行動をするとごほうび(いいこと)がでるという方法です。

陰性強化の方は、犬が行動すると今まであったいやなことがなくなるという方法です。

いずれにしても、犬に行動を起こさせることを目的としたトレーニングです。

犬は飼い主の「合図(コマンド)」に反応するため、飼い主さんもトレーニングにはまりやすく

ごほうびを伴うので犬も夢中になりやすいトレーニングとなりインストラクターも増えました。

このトレーニングと「犬を理解し、犬に必要な環境を整えるトレーニング」は別です。

合図に反応させるトレーニングが必要な時期と必要な環境もあります。

それも「使い方次第」ということで、合図に反応させることが目的ではありません。

飼い主の希望するトレーニングと、家庭犬インストラクターの提供するトレーニングがあっていなかったため、

問題がそのままになってしまい、犬への?が関係作りを一時的にストップさせてしまったようです。

短い時間でしたが、現在起きていることと最初のステップについて説明し、クラスは終了しました。

犬の行動やコミュニケーションについても多くの受け取り違いがあり、飼い主さんの方の誤解についてもすぐに認められ、

「ごめんね、言いたい事がいっぱいあったんだね。これからがんばるからね。」と約束されていました。

プロとして情報を提供するわたしたちの方も、飼い主が選択しやすいようにわかりやすくしなければいけない

と感じたカウンセリングでした。

今日、注文していた名刺が届きました。

わかりやすくするために名刺の裏にGoodBoyHeartの理念を記しました。

「犬を理解すること」

「人と犬が共に成長すること」

「自然とのつながりを通して調和すること」

GoodBoyHeartはまだまだ成長中です。

それでも目指していることは16年前と変わりません。

犬のことを知りたい、理解したい、いっしょに成長したい。

そして、犬とよりより関係を作っていきたい。

そういう方はぜひ共に学びましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

熊本被災ペット支援ネットワーク

http://kumanimal.blog.fc2.com/blog-entry-3.html

犬語セミナー10周年<福岡クラス開催>

グッドボーイハートが犬語セミナークラスの開催を始めて10年がたちました。

犬語セミナーは、犬を同伴しないクラスです。

犬と暮らしていない方も参加できるクラスです。

地味だけど、犬を理解するクラスとしてコアなファンには人気があります。

今日はグッドボーイハート福岡事務局でのはじめての開催です。

ここ8年間はグッドボーイハート七山校で、山歩きクラスのあとに開催していました。

犬がグループクラスに参加できないとか、少し年をとってきてペースがあわないという飼い主さんを対象にして福岡で開催することになりました。

犬語セミナーは、いろんな状況で撮影した犬と犬のビデオ、犬と人のビデオを見ながら「犬のコトバ」について学ぶクラスです。

動物行動学の手順「行動を観察する→行動を分析する→行動を評価する」という過程を、参加者全員で行っていくゼミナール形式です。

講師が説明するだけでなくひとりひとりが答えを考えるので、犬語の習得が進みます。

今日のお題ビデオは「成犬と幼犬の初対面行動」「幼犬と幼犬の初対面行動」です。

幼犬はコミュニケーション力が未熟で性質形成が終わっていないため、行動もぼんやりとわかりにくいところも多くあります。

性質形成途中であるからこそ知りたい、子犬の本質のようなものが行動に見られます。

また、子犬が対して飼い主がどのように接しているのかも知ることができます。

ビデオで見る利点は、客観的に見れること、そして細かくみることができることです。

犬の行動は早く肉眼ではとうてい全てを見ることはできません。

ビデオで見ると、細かいシグナルをいくつも知ることができます。

犬がいかにコミュニケーション力が高いのかということを知るきっかけにもなります。

ところがクラス中はわかったと思ったことが、実際に犬をみるとわからなくなることがあります。

生身の犬を見ると感情が入りすぎて自分の目を曇らせるため、思い込みで見る習慣が身に付いているからです。

相手のしていることが自分のことが好きなのだと思い込んだり、

相手の欠点も長所に見えてきたり、相手の嫌悪的なコミュニケーションが見えなかったり…。

なんだか恋愛と同じですね。

だから「わからなくなったとき」はチャンスだと思ってください。

「わからなくなる=迷う」のは、自分が見方を変えようとしているからです。

クラスの目的は「犬を理解すること」です。

単純だけど毎日の生活の中で忘れてしまうことはないでしょうか?

犬が好き、犬を愛している、いつも犬といっしょにいたい、犬と過ごしたい。

そんな気持ちはずっと継続します。

でも自分の気持ちが高まりすぎることが優先してしまい、

犬の立場にたって考えることを忘れてしまうことがあります。

次回の福岡での犬語セミナー開催は9月22日(祝日)13時~です。

10月には犬語セミナーが始めてグッドボーイハートを飛び出します。

詳細は近日お知らせしますのでお楽しみに。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

熊本被災ペット支援ネットワーク

http://kumanimal.blog.fc2.com/blog-entry-3.html

犬の自律神経を整える

ブログ記事「天候と犬」では,

犬にも自律神経がありそのバランスを崩すと心身に不調が起きることをお伝えしました。

自律神経を整える方法については、人間の健康維持でも知られています。

その方法は様々ですが、犬にも通じるところが多々あります。

たとえば、動物と太陽との関係です。

規則正しくする生活習慣をとりいれて、自律神経を整えることができます。

ブログ記事「天候と犬」では、気圧によって変化する自律神経がバランスをとろうと働くことを書きました。

自律神経は太陽が活動を始めると交感神経が優位となり、太陽が沈むと副交感神経が優位になります。暗くても活動ができる夜行性といわれるイヌ科動物も、活動の中心は太陽が活動しているときで、日中以外です。

犬の自律神経が不安定になると、犬も昼夜逆転となり昼間に寝ていて夜間に徘徊するという行動をすることもあります。

太陽が昇ると目をさます犬は、健康な犬である証拠です。

子犬は太陽とともに目覚める元気がありますね。

夜型中心の人の生活にあわせてしまい、「散歩に行くのは日が沈んでから」という生活になると自律神経に負担をかけます。

この暑い季節にはそうなりがちですが、散歩にいく時間を早朝とし、夕方はできるだけ気温の低い、行き着けの自然環境に近い場所や山へ出向くなど、できることをひとつでも考えてみてください。

自律神経は呼吸にも関連します。

自律神経がバランスを取り戻そうとするときに混乱を生じると動悸や心拍数の上昇が起こります。

自律神経を整えるためには、意識して呼吸をゆっくりとする練習があります。

ところが犬に「ゆっくり呼吸してください。」といっても通じません。

でも、できることがあります。

犬は飼い主の状態に影響を受けやすいです。特に室内飼育となり飼い主との距離感が近くなると、飼い主の状態はすぐに犬に伝わります。

ということは、飼い主の呼吸が早くなったり荒くなったりすることにも影響をうけ、飼い主が安定した呼吸をするようになるとそちらにも影響をうけます。

緊張しそうになったら「まずは飼い主が深呼吸」。

犬と暮らす中でのコツのひとつです。

自律神経を整える方法は他にもまだたくさんあります。

少しずつ書き綴っていきます。

さて、今日は福岡市内を広範囲に移動しました。

車の中の暑さに深くため息をついて信号停車をし、横をみてビックリしました。

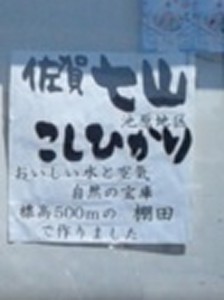

七山?池原地区?

グッドボーイハート七山校の住所です。

「おいしい水と空気、自然の宝庫」

ほんとうにその通りだと深くうなずきます。

ここのお米食べたらその自然の力を味わえるということでしょうが、

犬だったらそこに行っただけで、自然の力を受け取れます。

携帯で写真を撮ることなどないのですが(五年に1回くらい)

バテそうな私へのプレゼントだと思い「ありがとうございます!」と記念撮影してしまいました。

みなさんいろんな力とつながっているのだと思います。

犬が教えてくれた「山とのつながり」は、わたしにとっての大切なつながりのひとつです。

山には秋風が吹き始めています。

明日は山の日らしいですが、山はすべての犬の心の中に存在しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

熊本被災ペット支援ネットワーク

http://kumanimal.blog.fc2.com/blog-entry-3.html

天候と犬<夕立>

ちびっコワンコの初トレッキングクラスを終了した後、涼しい七山校で過ごしました。

いわゆる「下界」(※都心部から七山に上がって来られる生徒さんたちが、なぜか都心部のことを「下界」といわれるので)に比べると気温は10度近く低く、午前中は「エアコン入ってますか?」といわれるほどの涼しさです。

午後になると夏日でじっくりと焼かれた家の中の気温は少しずつ暑くなり、15時くらいには扇風機回そうかなと思うほどになります。

こんな時「今、夕立が降ったら涼しくなるのにね。」と思う日々が増えています。

七山で過ごすようになってから10年ほどの間に、夕立が年々減っていると思います。

そういえば、小学生のころに福岡の博多地区に住んでいたことがあったのですが、夕立の思い出があります。

母といっしょに、慌てて洗濯物を取り込むという光景は昭和の日常でした。

天候の問題だけではなく、土が少なくなることで地表の温度が上がっているお知らせではないでしょうか。

日中庭で過ごす犬たちが気がかりです。

雨が降るときは気圧が低気圧になります。これは犬の行動に変化を与えます。

気圧の高低が動物の自律神経に影響するからです。

高気圧のときは交感神経が優位になり、低気圧のときは副交感神経が優位になります。

副交感神経は休息の神経で体を休憩させるため、よく寝るようになったりしますね。

自律神経は体の状態を外環境に適応させるために調整を働くのです。

ところが夏の夕立は急激に気圧が下がります。

急激な気圧の低下は、自律神経が副交感神経を優位にしすぎたり、落ち着けなかったりして調整がうまくいかなくなり不調を感じます。また、自律神経は血液の循環に影響しますので、自律神経の混乱により血液の循環にも影響を生じ、全身症状へと向かう事もあるため、病気がちな犬や老犬では心配されるような症状が出ることもあるでしょう。

犬の自律神経は行動に影響をしているため、トレーニングでも重要視する犬の仕組みです。

「自律神経を整える」ということを聞かれたことがあると思います。

でも、犬が「自律神経を整えようかな」と運動を始めることはありません。不自然な体操や食べ物を使って体を動かしてあげる体操や運動などは犬の自律性をさらに損います。

自律神経を助ける方法は、自律神経に負担をかけないということです。

続きは次回。