今年は良い書籍に巡り合えるという予感があったのですが、さっそく出会いがありました。

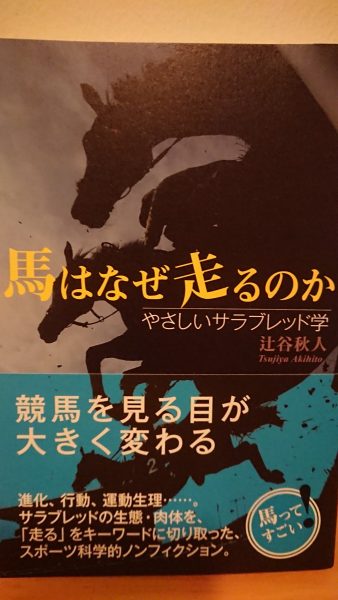

生徒さんからすすめていただいた本「馬はなぜ走るのか」辻谷秋人著・三賢社出版です。

本の紹介によると著者の辻谷氏は中央競馬ピーアールセンターという会社に所属されその後同社が発行する競馬雑誌「優駿」の編集に携わっているライターの方です。他にもいろいろな活動をされているのかもしれませんが、いずれにしても競馬に精通している方といえます。

その辻谷氏が書いた競馬の主人公であるサラブレッドという馬の本、タイトルを見たときは「馬の走り方などの仕組みの本なのかな?」と思ったのです。

本の帯にもこうありました。

「進化、行動、運動生理・・・・。

サラブレッドの生態・肉体を、

「走る」をキーワードに切り取った、

スポーツ科学的ノンフィクション。」

この帯の紹介からみると「仕組み」の話なのかなとはじめはふんわりとページをめくりました。

ところが、この本のテーマは全く別のところにありました。

本のテーマは「馬は好きで走っているのか?」という素人の問いに対する答えが主軸となっているのです。

その答えとは「馬は競馬のように全力で走ることが好きではない。」というものなのです。

多分そうだろうなと今まで思っていたことをこうやって現場の専門家の言葉として書いてあることで本当にすっきりしました。

競馬ファンならとても受け入れられない(本の中にもそう書いてありました。)こういう見方を「こういう見方もあっていいのだ」と書いて下さったことにも感動したのです。

この本が面白いのはただの感情論ではありません。

そもそも馬は競馬のように…いや私の言葉でいうと、馬は競馬場で全力で走ることを好んではいないという見方がどう発生しているのかという部分についてはとても生理学的、行動学的にとらえてあり納得のいくことばかりです。

さらに鼻息あらく便乗させていただくと「犬はドッグランで走ることが楽しいのか?」となるのですが、犬と馬では立場が違います。追うものと追われるもの。

追う者である犬の方は走るのが好きに決まっていると考えるのもまた単純すぎる発想です。

同書の中には動物として犬とつながる部分もたくさんあって、馬という動物、サラブレッドという生き物がより身近に感じられました。

また、社会的な背景についてもサラブレッドには純血種犬と同じような状況が起きていることを知ることができました。

この本の中からいくつものブログネタをいただいて書いていきます。

犬に対してもっと広い見方をしたい方にはおすすめいたします。

Author Archives: miyatake

おすすめの本「馬はなぜ走るのか」には犬に通じる話題が満載です。

七山では梅の花が咲いた今日は特別に感慨深い一日でした。

今日の話は私の人生にとっては大切な区切りのひとつを迎えたという話です。

それは私の母に関連しています。

母は私が20代のころに病に倒れ数年間の闘病ののちに他界したのですが、実は今日の誕生日で迎える年齢が母が亡くなった年齢と同じなのです。

自分の年を重ねた姿を思うときに、男性なら父親を女性なら母親の姿を重ねることがよくあるかと思います。

私は自分の母が若くして他界したことで自分の人生をそこまでしか考えることがなくなっていました。

あの年齢まで頑張ればいいのだ、あと少し、もう少し。

そうやって今までやってきたのだと思います。

目標としていたその年齢に今日到達して、自分の生きる理由ということを考えることになりました。

今こうして犬と関わる仕事をしているのも、母が犬たちと関わっている姿を見て自分もその中に入っていきたいことがきっかけで始まったものです。

母の背中を追い続けてきたのに、ここで母親をぬいて進まなければならない。

幸いにして私は年齢以上に元気で若さもありエネルギーもまだまだ十分にあります。

自分の力を役立てて下さる生徒さんたちがいます。

一緒に山を歩いてくれる犬たちがいます。

そして人生を一緒に歩いてくれる人もいます。

できることの限界が見えているような気がするけどそれでもやり続けること。

この先自分を役に立てていただくためには、本当に小さなことでも良いのだと納得できる年齢になりました。

私は何もしなくてもいい、ただ人と犬が学べる環境があればよいのだというのが私の結論です。

今日は預かりの犬ちゃんと草刈りを少しずつ進めました。

これが私ができることなのだ、草を10本切れば、明日も10本切れば、追いつかなくてもいい、続けることが大切なのだ。

やれることが山ほどあるのだからこんなにうれしいことはありません。

今年は1歳~新たなスタートです。

「犬に嫌われるたくないから叱れない」飼い主さん、犬に捨てられますよ!

みなさんの反感を買うかと思ったけどなかなか好評だった記事があ

最近のブログ記事「犬になめられて喜ぶ皆さん、犬のことを「

が以外に高評価を得ました。

「思い当たるところがある。」

「自分も犬になめられていると思う。」

などの意見をいただきました。

飼い主としてを客観的に自分を評価する機会がみなさんには必要な

多くの飼い主はわが犬に嫌われたくありません、

その気持ちは飼い主として犬と暮らしていた私にもよくわかります

とても大切な気持ちですし全面的に尊重します。

ただ違うのではないかと思うのは「犬に嫌われたくないから叱れな

子供を育てたことのある方なら「

親なのにこんなことを言ってしまったら親としては失格です。

子供を叱るのは「

子供は感受性が高く素直な動物であると思います。

親が適切な形で適切に叱れば、

そしてそのことで自分も尊重されたと感じるのではないかと考えて

犬の場合にもそれは同じです。

犬は必要なときに叱責を受ければ、

犬はより強いグループに入りたいという社会的欲求を持っており、

逆に犬がどのような行動をしても「かわいいから~」

その先には「このヤバい飼い主の元から逃げ出したい」

犬の好き嫌いで発しているのではなく、

もし山でリードが外れて犬が飼い主の足元から逃げ出してしまった

笑い話のようなコメントですが、本当に笑えるでしょうか?

ではやみくもに犬を叩いて叱っていいかというとそんなことではあ

「犬を叱る」

それもまたドッグトレーニングとしてみなさんが学ぶべきことのひ

私自身もたくさんのコメントで飼い主さんから嫌われるだろうと思

ドッグインストラクターとしては飼い主と出会う時間と回数の制限

本当に限られた時間の中でできるだけたくさんの真実を伝えたい、

相手に拒否されたくないという気持ちで曖昧な言葉を使ったり、

私は嫌われてもかまいません。

犬と飼い主にとって今一番大切だと思うことを、

次々と現れるウイルスの出現は人間が野生動物を追いやったことにあるという仮説

今年に入ってから読みたい本が積みあがっていきます。

生徒さんからお声かけいただいた「馬の本」

ぜひ読んでくださいとすすめられた「環境の本」

そして昨日もまたラジオから流れてくる対談の言葉にひかれ興味を持った先生がいます。

山本太郎先生という感染症に関する書籍の著者でもある先生です。

ラジオの中で耳にしたのは次のような言葉でした。

新型コロナウイルスはそもそも戦う相手ではない、

感染症の発生は近日、あまりにも多くなっている、

新型コロナウイルスはスペイン風邪などに比べれば恐れるべき感染症ではないが、SNSの普及がこの感染症の脅威を増大させた、

人類に影響のある感染症のほとんどが野生動物から発生しているが、その野生動物を追いやっているのは人間である。

そんな内容でした。

私もそもそも感じていた動物と人の関係性について、山本先生の視点では野生動物と人のかかわりを感染症からみるということのようです。

自分の中では犬と人とのかかわりと距離感を犬の行動からみるということなのです。

ここでいう「みる」とはただ視覚的に見るといういみではなく、そこから知見していくという意味です。

人間が野生動物との境界線を越えて野生動物を追い込んだことが昨今の感染症発生の多さにつながっていると指摘される山本先生の視点は、犬についても応用されるような気がしています。

犬もまた、人の愛情と親切によって追い立てられて行き場を失っている動物です。

犬は徹底的な管理と消毒によって人に害を及ぼすような感染症を封じ込められています。

ところが、封じ込められない「犬の行動」というものがあり、その爆発する行動が現在では動物としてはかなり異常だと思えるほどひどいものになりつつあります。

新型コロナウイルスを悪いものやっつけるもの、封じ込めるもの、として戦う姿勢が多い中、ウイルスも生物の一部だとして大きな視点で科学的に説明してくれる先生の本をぜひ読んでみたいと思いました。

さっそくアマゾンのほしいものリストにいれました。

今年は読みたい本がたくさんあります。

学びの一年、これからスタートです。

トリミング中に犬が死亡という記事について今お話しできること

福岡県で起きたトリミング中に犬が死亡するという痛ましいニュースに胸を痛めた方もいらっしゃることと思います。

亡くなられた犬ちゃんのご冥福をお祈りいたします。

事件を起こしたトリミングショップと同じ動物取扱業者としての私が今お伝えできることだけを簡単に述べさせていただきます。

当事件については直接見聞きしたわけでもなく今から詳細について具体的にわかってくるものと思います。

トリミングであれペットホテルであれ、犬を飼い主の元から離してお預かりするには最善の注意と管理を徹底することはこの仕事の責任であることは間違いありません。

しかし、飼い主のいない状態で犬に対してどのようなことが起きているのかを飼い主は直接知ることはできません。

写真や動画や報告書といった形でお伝えすることはできても、飼い主がその場についているわけではありません。

犬に対するトリミングなどの手入れ、動物病院での診療やケア、ドッグスクールでの訓練はトレーニング、ペットホテルや犬の保育園などで過ごす時間など、それぞれの立場とポリシーを持って対応しています。

それぞれの立場というのは、病院、トリマー、ドッグトレーナー、ペットシッターなどが自分ができることとやるべきことの自覚を持っているということ。

それぞれのポリシーとは犬に対する価値観やモラルなども含みます。

それがお店や病院やスクールによって多少の違いがあるということは、飼い主側に選択の権利があるということです。

例えば動物病院であれば近いからお世話になっているという理由のほかに、先生が話しやすいとか診察内容が信頼できるなどもあると思うのです。

トリミングショップやドッグスクールも同じように、飼い主さんの選択する理由というのがあったのだと思います。

この人にだったら犬を預けてもいい。

このトリマーにだったら私の犬をケアしていただきたい。

このドッグトレーナーにだったら犬のことを教わりたい。

そんな選択ができるほど今ペットサービスの数はとても増えています。

なかなか表面では見えない犬に対する価値観を、まずは飼い主さん自身で知っていただくことが最も大切なことではないでしょうか?

サービスといっても提供しているのは「人」です。

価格やチラシのデザインや店の風貌も大切ですが、どのような人がどのような価値観で犬とかかわっているのか、時間をかけて知ることが自分の犬のためにできることだと思うのです。

現在様々なペットサービスを利用中の方は、「選びなおし」もありだと思います。

私自身も近いから選ばれるドッグスクールだとしてもうれしいことではありますが、「ブログを読んで興味を持ちました。」と言っていただけると数万倍うれしいものです。

この事件をただ傍観せずに、飼い主としてできることをやっていきましょう。

今日は節分だから犬と豆まきするなら注意してほしいこと!

今日は節分ですね。

軽い話題でいきたいと思います。

節分といえば「豆まき」。

季節の行事は大切にしたいので形式的でも行いたいものです。

この室内での豆まきに参加してくるのが犬たちです。

豆まきといえば思い出すのは、愛犬のオポとの毎年の豆まき風景です。

「鬼はそと~、福はうち~」とあちこちに大豆をまいていると、オポが通り過ぎたあとは掃除機をかけたようにきれいになっていきました。

その吸い込みのすごさは、ラブラドールならではお家芸です。

普通の犬なら乾燥した大豆をカリカリと咀嚼しながら食べていくはずですが、ラブですから吸い込むようになくなっていきました。

乾燥大豆を咀嚼せずに吸い込んでいくのですから、翌日の排便は想像がつきます。

乾燥大豆が良い具合に膨らんで排泄物として出てきていました。

全く消化していないのに具合が悪くなるわけでもない感じもまたラブラドールという犬種のある意味でのすごさかもしれません。

乾燥大豆は結構膨らみますし、人間でもガスが発生します。

小型犬やおなかの強くない犬たちにはたくさんの豆を食べられないように工夫してあげてください。

一年に一度のこの人間の行為を犬がどのように受け取っているのかは知ることもできませんが、目の前に食べられるものがあったら食べる、それが犬ということでしょうか。

おなかを壊さないように気を付けて豆まきを楽しんでください。

格闘家の飼い主さんと格闘家のダンナくんの間に割り込む本家格闘家「?」を愛する私の意見

先日グッドボーイハート七山に通学レッスンを受講するために来てくださった生徒さんと私のダンナくんと私の三人でディスカッションになりました。

テーマは「ザ・格闘」。

なぜならその生徒さんは格闘技の現役の先生で黒帯の強者。

対するうちのダンナくんは自称格闘家で格闘技のことを話し出すと体も動き出すほどの本物。

この二人の格闘家の「格闘」の話を横で聞きながら横から突っ込みをいれる私がいました。

格闘家の二人に言わせると「格闘技は構えの段階で相手がどの程度かわかる」とのことなのです。

それなら犬も同じことです。

犬だって相手を目の前にすれば相手がどの程度かわるし、賢い犬なら勝ち目があるかどうかも分かります。

いつもリードをつけられていて勢いだけあるのに本気でやりあったことのない弱い犬は、本当は弱いのに自分は強いと勘違いしていることもまれにあります。

そんな犬にも本気で向き合い続ければしつけの細かいテクニックなどある程度あれば十分です。

ところがこの二人の格闘家のどちらもが、小型犬にとびつかれ、なめられるという状態なのです。

私から「すきがありすぎる」「構えがたりない」と叱責されてしまう格闘家たち。

ダンナくんの言い訳によると「それはね、構えてないからだよ!」とのこと。

なぜ構えないのかと尋ねると「だってかわいいから…」というのです。

そして続けていうにはこうでした。

「相手を倒していいというのならいくらでも戦える。

だけど相手をいなして収めるとなるとそうはいかない。

相手をいなして収めるためには相手の3倍以上は強くなければならないから…」

ということでした。

ここでいう「いなす」とは犬の世界の「服従関係を結ぶ」という意味です。

決して力で服従させるということではありません。

犬と対立してやっつけるならすごく簡単。

でも犬が自分に服従したいと思うかどうかとなるとそう簡単ではありません。

なぜなら犬こそ本物の格闘家の末裔だからです。

山の中に暮らす犬などスキなどあればいつなんどき誰にやられてしまってもいいような状態です。

食ったり食われたり、争ったり奪ったり、この繰り返しが自然の中ではいつも行われています。

人は囲いの中で家畜を育て誰とも争わないのようなふりをしています。

でも犬の血の中に流れているのは「やんのかおら」の世界なのです。

その格闘家の末裔の犬が従っても価値があるという人間になりたいのならすごく強くなければいけません。

その強さは犬を叩いたり殴ったり痛みを与えることではありません。

動物として自制がきき、精神力が強く、忍耐強く、賢く、強靭な犬からみて「こいつなかなかやるな!」と思わせるような人であるときに犬が従う価値があると判断するのです。

食べ物を与えたり、頭をなでてあげるだけでは犬は安心しません。

犬こそ本物の格闘家として、あなたのスキを見破るのです。

今日もとびつかれたら「スキあり!」ですよ。

押忍!!

50歳までにしたいこと「自然の中に移住すること」だって。

少し前のブログ記事で芸人のヒロシさんの「ソロキャンプ」の動画を見た感想を掲載しました。

ネットの検索で連動したのか、ヒロシさんのお誕生日が23日ということでコメント掲載された記事が舞い込んできました。

今年49歳になるヒロシさん、ソロキャンプの様子を動画配信していますが本当に自然と一体になるのを楽しんでいる様子が動画かた伝わってきます。

そのことがまた人を引き付けるのだと思います。

インタビュー記事にはこうありました。

「死ぬまでにしたいのは自然の中に移住すること」

でもとても現実的なヒロシさんはこうも語られたらしいです。

定年を迎えて自然暮らしをする人が多いけど、失敗してる人も多いらしくて。体と気持ちが若いうちじゃないとキツイだろうと思うので、50歳までに実行したいです。(日刊ゲンダイDIGITALより引用)

浮足立ってないヒロシさんの魅力が伝わってきますね。

週末ことの自然の中での時間は、ずっとつながっていって自然の中に暮らすというところへ行きつくことなんですね。

大金を手にしたけど自分には合わなかったと執着せずにすぐに自分に合った生き方を選択できるなんて素敵ですね。

世界の見え方も変わってこられたでしょう。

私も山暮らしをオポという犬と体験しました。

ヒロシさんみたいに達観した状態ではないので右往左往の大変な山暮らしでした。

しかし、大変だったからこそオポという犬のことを「さすが犬。わたしたちとは違うのだ。」と一層尊敬の気持ちを持つことができたのだと思います。

今はまた仕事のために福岡と山を行ったり来たりする生活をしています。

福岡の訪問レッスンで犬のしつけ方を学びたくてグッドボーイハートに連絡してくださった生徒さんと犬がいっしょに山を歩きながら自然といっしょになる姿を見るのが私の楽しみです。

40代のときに夢だと思っていたことは今目の前にあります。

さて次の夢は…。

グッドボーイハートのトレッキングクラス2021年1月

週末はグループトレッキングクラスを開催しました。学びも気づきもたくさんでした!

天気予報をにらむ週末となりました。

大雪で変更になったグループトレッキングクラスですが小さな霧の中で開催できました。

お天気にもひるまず集まってくださった生徒さんたち、それぞれに学びがあったようで良かったです。

初めての多数のグループトレッキングクラスに参加した犬の飼い主さん

「思った以上に犬たちの中で落ち着いていたのはなぜですか?」

プライベートトレッキングクラスで犬のリード持ちのコツをつかんだ生徒さん

「今までずっと犬に引っ張られていたと思っていたけど、引っ張っていたのは自分の方でした。」

他の犬に興奮してしまいやすく落ち着きをなくしていた犬の飼い主さん

「他の犬たちの中で安心して過ごせるようになったと犬の変化がわかりました。」

それぞれに自分の犬や自分の行動の中に変化を見つけて気づき、それが成長の変化なのだと喜びを感じられます。

久しぶりにトレッキングクラスに参加した生徒さんは「自分のことでいっぱいいっぱいだった…」とここにもまた気づきが生まれます。

犬との山歩きですから「安心して気持ちよく自然を感じることができる」ならそれで充分なのです。

でも回数を重ねてグッドボーイハートで学んでくださる生徒さんたちの中にはもっと深い学びや気づきがたくさん生まれているのだと知ると本心からうれしいのです。

今まで暮らしていた犬とは何かが違う。

今まで自分が犬に思ってきたことが全く違う。

公園を歩いている他の人と犬を見て「あれ?」と思うようになった。

などみなさん一歩も二歩も進まれてこられましたね。

午後からは今日はじめて七山のグッドボーイハートに来たという生徒さんも。

いつになったら山歩きできますか?

トレッキングって道具がいりますか?

とまたこちらもフレッシュな質問で楽しそうです。

犬との暮らしとは楽しむものです。

でも、人間だけが楽しいのでは犬は人を喜ばせる道具でしかありません。

犬も生きることを楽しんでいるでしょうか?

もし犬が生きることを楽しんでいないのであれば、犬にとって必要なのは何でしょうか?

余裕があったら考えてほしい質問です。

来月のトレッキングクラスの日程も決まりました。

ご参加希望の方は直接お問い合わせください。

写真はインスタグラムにたくさん掲載しました。

こちらからどうぞ↓

犬のことを「舐めんなよ」!【後編】

このブログ記事は以下の記事の後編です。

犬になめられて喜ぶ皆さん、犬のことを「舐めんなよ」!【前編】

今となっては動物虐待になりそうな“舐めんなよ猫”

「なめんなよ」というセリフで学ラン(男子の学生服)を着たバンド姿の猫を思い浮かべる世代もいるでしょう。当時は犬にしか関心がなくほとんど見向きもしなかったこのキャラクターですが、もし今あのキャラクターが登場したら動物虐待とみなされそうなそんな無理やりな方法でした。

あのようなものがまかり通った時代なのだから、動物に対する理解など広がるはずがないという時代もあったのです。

ようやく、動物の習性と行動を正しく理解できる謙虚さが日本人にも身につきつつあるようなので落ち着いて「犬の舐める行動」について考えてみましょう。

犬が人の口回りをなめるのは「ごはんちょうだい」だけではない理由

犬が人をなめるときにはその部位によってメッセージもいろいろあるというお話を前編で紹介しました。犬が人の口の周りをなめるときには、食べ物を要求する行動だというのはよく知られています。

子犬が親犬に対してする行動で、人に飼われるようになった子犬にはよくある行動です。

このかわいらしいと思える口回りをなめる行動も、ただかわいいだけでは収まりません。

犬は飼い主の口回りから顔全部をなめるようになります。

その行為と直接的に関連はしなくても、飼い主は子犬に食べ物を与えて育てます。

子犬の要求に応じた形で食べ物が提供されることが続きます。

そのうちに子犬は乳歯が抜けて成犬(おとなの犬)になります。

それでも成長した犬は飼い主の顔をなめて食べ物をもらう行為を続けます。

犬の精神構造の中では自分はまだ赤ちゃん犬であり、飼い主に要求する関係が有効なのだとなっていくわけです。

これが犬の未熟性を強めてしまう理由になります。

食べ物を要求してもらう行為はエスカレートしていきます。

犬にとっては自分が要求したら簡単に答える相手がそばにいるのですからこの関係性を継続させることしか選択肢はありません。

犬は成長して成犬となり吠えたり噛んだりできるようになると、泣きと脅しの両方を使って自分の思い通りに餌を出す人間を育て続けます。

ごはん要求の口舐め行動はとても分かりやすい犬と人の関係性の発展なのです。

ところが、この口舐めはこれだけでは収まらなくなります。

犬が舐める行動のもう一つの犬語とは?

犬のえさを要求する行動だった口舐めとは別にもう一つの犬が舐めることの意味があります。その意味は母犬が子犬を舐め回す行動から起きています。

母犬が子犬を舐める行動は、自力で排泄ができない生まれたばかりの子犬の便は尿を舐めて刺激して食べるという行動から来ています。

母犬は子犬の排泄のお世話のために子犬を舐めると同時に、それ以外にもよく子犬をなめます。

子犬を舐めることで自分の匂いを子犬につけて「これは私のもの」と分かりやすくするためなのです。

母犬の匂いを子犬に覚えさせることにもつながりますね。

犬がなめる行動の意味には「それ、わたしのものよ!」と主張するときです。

例えば、テーブルにちょっと見えているパンのはしっこをペロリと犬になめられたことはありませんか?

それは「このパンわたしのものよ!」と主張する行動です。

なめたものを自分のものだという、それは他者にも通じるのです。

自分の唾液をつけたのだから「あなたは私のものよ」と言われるのがうれしいと思うこともあるでしょう(人間の世界にありがちですが…)。

でも言い方を変えれば「お前はおれのもの→だから言うことをきけ」となるわけですから、そんなに簡単には済まされません。

犬が人をなめる行動もまさに「舐めんなよ」の世界

そこで犬が人をなめるという行動を許す、いやもしくは歓迎することが継続すると、飼い主は自分が犬の所有物であるということを認めたことになります。喜んでいる場合ではありません。

犬によっては自分の好きなように使う、つまい場合によっては飼い主は犬の舎弟(グループの中での弟分という感じ)ということです。

犬からするとお前は俺になめられるようなもんだ、だから黙って俺の言うことを聞けと。

犬の方はちゃんと理にかなっていて、時間をかけて築き上げてきた飼い主との関係性です。

ところが飼い主の方は、自分に甘えている犬がちょっと要求していたかと思うと、次の瞬間にはがるがると威嚇をしてくるのですから「なぜ?」と戸惑ってしまうのですね。

でも間違えているのは犬の方ではなく人間の方なのです。

犬はちゃんと犬の世界に通用する筋の通ったコミュニケーションで人に接しています。

「なめられる」とは文字通り、犬の世界でも「なめとんのか?」の「なめる」なのです。

さて、目の前にいるあなたの犬を見てください。

あなたの犬はあなたをなめてかかっているでしょうか?

自分をなめる犬のことがどうやっても天使にしか見えないという場合は、犬が吠えたり噛んだりしても仕方なしとしてすべてを受け入れる覚悟だとは思います。

でも犬の方は本当にそれで満足なのか…。

ここからはご自身で考えてみてください。