レッスン中に犬の行動について詳しく観察する生徒さんが多く、楽しくレッスンをさせていただいています。

先日も鏡に映った犬の反応に気づいた生徒さんからコメントをいただきました。

ある日、鏡に映った自分の姿を後ろから見ていた犬と目が合ったそうです。

そのときに犬はすごくびっくりしたようにしてその場からいなくなったということでした。

飼い主さんとしては鏡の中の飼い主と目があったということを犬が理解したのか、それとも別の反応で逃げたのかどうなんでしょうかという質問でした。

その後は鏡の中の自分を犬が認識するかどうかという風に話が進んでいったのです。

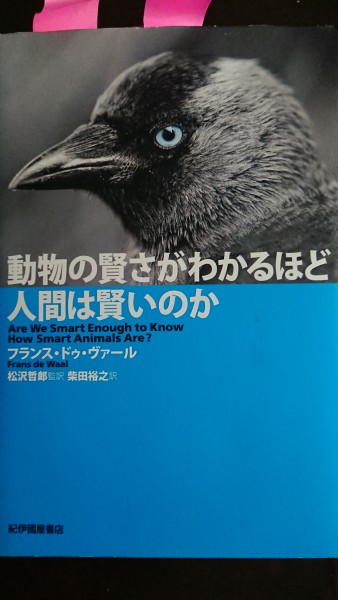

ちょうど先日読み返していた本の中に、鏡の中の自分を動物が認識できるのかという部分があったので早速その後のレッスンのときにその本を紹介しました。

それが今日お勧めする本です。

題目は「動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか」

この本のことを語り合える人がいれば今すぐオンラインでも話がしたいほど面白い本です。

著者はフランス・ドゥ・ヴァール氏で霊長類研究の一人者で、別の著書「共感の時代へ」もこのブログでお勧めしています。

日本ではもっと有名になったのが「利己的なサル、他人を思いやるサル」です。

監訳はあの松沢哲郎先生で、松沢先生も同じく霊長類研究者で京都大学霊長類研究所で研究に携わっていらっしゃいます。

チンパンジーやサルの行動に関心のない方でも、この「動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか」には興味を持っていただけると思います。

この本には霊長類以外の動物もたくさん出てきます。

ゾウ、カラス、イルカ、ネコ、馬、オウム、そして犬も!

この本は動物の知的部分について書かれています。

著者の前書きにも「動物たちがどれほど高い知的水準で行動しているのか、私は興味が尽きることがない」とあります。

動物の知的さを図る上で行動を単に刺激に対する反応ととらえる行動学は行動がすべての危険性をはらんでいます。

行動がすべての世界では行動さえ引き出せれば成功。

その行動はご褒美と罰というオペラント条件付け学習だけで犬をトレーニングしようとするのは行動がすべての世界です。

動物の行動には内面性が備わっていると考えると、行動がすべてとはなりません。

犬はどのような気持ちでその行動をしたのかについて考える必要があるからです。

この内面性を考えるのが動物の認知心理学といわれる分野ですが、フランス先生はここに挑んでいきます。

前書きからまた引用します。

「どの場合にも、私たちは人間を基準として動物の知能と人間の知能を比較対象したがる。とはいえ、それは時代遅れの評価方法であることを肝に銘じておくといい。

比較すべきは人間と動物ではなく、動物の一つの種(私たち)とそれ以外の非常に多くの種だ。」

と続いていきます。

もうこの本を読みたくてうずうずしている方のためにこれ以上は書きませんが、当然のことながらこの本にも大好きなローレンツ氏のことがたくさん出てきます。

「裸のサル」の著者として有名なデズモンドモリスはローレンツの講演を聞いて思ったことなどのくだりは楽しくて仕方ありませんでした。

グッドボーイハートの本棚の中にもいれておきました。

今後も犬の行動を説明したいときに引用する本になりそうです。

本のご紹介が遅くなりすみません。

これからみなさんお忙しくなるでしょうが、犬を横目にぜひ読んでください。

Author Archives: miyatake

<おすすめの本>「動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか」フランス・ドゥ・ヴァール

<日々のこと>後悔はしていない…と季節のお手入れで大変なことに

週末は七山でトレッキングクラスを楽しんでいただきました。

福岡から唐津まで直行で寄り道なしで来れるので、窮屈な都会から抜け出して人も犬もリフレッシュしていただけたかなと思います。

そんなグッドボーイハート七山では季節ごとのいろんなお手入れの最中です。

春のこの季節には冬に使わなくなったもののお手入れをします。

今年は絶対に避けて通れない暖炉の煙突掃除についにダンナくんがとりかかることになりました。

唐津でお仕事から七山に戻ると暖炉がすごいことになっていました。

その光景をみて私も思わず息をのみました。

煙突掃除だけかと思っていたら、なんでも解体してしまうダンナくんが薪ストーブを思いっきり解体していたのです。

バイクを解体するダンナくんからすると薪ストーブの構造などはすごく単純とのことでした。

きっかけは煙突のビスが外れなかったので薪ストーブを触っていたら接着の一部が外れていることに気づいて…

そのあとは外れているなら全部外してきれいにして付けなければいけないという方向に頭が切り替わったようです。

そうはいっても薪ストーブを解体するのははじめて、しかも解体したら組み立てなければいけない。

わたしの方はただ見ていることしかできず、今後もどうなるのか予測もつきません。

ここまで解体する必要があったのか、ここまで解体する人がいるのだろうか。

でもダンナくんがこう言ったのです。

「外すかどうかなんども悩んだ。でも後悔はしていない…。」

仕組みも分からない私にはこれからどうなるのか全く予測もできないのですが、ダンナくんの言葉を聞いて安心しました。

後悔していない…だったら全然大丈夫です。

犬のことも仕事のことも、ああすれば良かった、もっと確認すれば良かった、もっと違う言葉もあった、もっと時間をかければ良かったのにと自分には後悔することがたくさんあります。

でもこの仕事についたこと、オポと出会ったこと、七山に引っ越したこと、今訪問でトレーニングクラスを持っていること、そして新しい家族と生活していること、そんなことは何一つ後悔していません。

短い時間での決断や判断は間違えることがたくさんあります。

取り返せない関係性だってある。

でも目の前に亡くならないものがある限り、それに対して対峙することで何かが見えてくるのです。

ダンナくんと彼が見つめる薪ストーブ。

これからどうなっても私も後悔はありません。

<クラスのこと>犬のしつけを成功させる秘訣は①根気!②学びの姿勢!!これにつきる。

毎日毎日ずっと犬のことやトレーニングクラスのことなどを考え続けていて自分でもときどき気持ちがおかしくなるのではないかと思うほど行き詰まり過ぎるほど考えてしまいます。

その理由はもちろんグッドボーイハートで出会うすべての飼い主さんに犬との幸せな生活を送っていただきたいという願いからくるのですが、同時にその願いは人にとってに幸せだけでなく、犬にとっての幸せが前提なのだという私のこだわりが原因です。

犬のしつけといってもあくまで人側にたってやってしまうのであればこんなに簡単なことはありません。

でも自分としてはどうしても飼い主さんに犬のことを理解していただくことが一番の目的で、問題の解決はその先にしかないのです。

犬のことを理解してもらうためにはまず自分が犬のことを知る必要があります。

ここにはそれほどの時間を費やさないのですが、その犬の行動が飼い主のどのような生活や接し方や状態から生まれてくるのかを知るにはかなりの時間が必要になります。

レッスンには時間と回数という制限付きなので話を聞き出すのにも限界があります。

また普通の飼い主さんは犬に問題があるのであって自分には問題がないと思うのは当たり前のことです。

犬の行動に影響を与えている自分のことを飼い主が自主的に考えられるようになるには二つの要素が必要です。

一つ目は根気です。

根気というのは何をするにも大切なので犬のしつけに限ったことではありません。

犬のしつけでいう根気とはいろんな意味での根気です。

宿題としてお願いしたことを根気強くできるのか。

私の説明していることを根気強く耳を傾むけて聞いて下さるのか。

理解できなければ根気強く私とも向き合って下さるのか。

それは犬と根気強く向き合う姿勢ともつながっています。

次に学びの姿勢です。

これは私が最も大切にしていることです。

絶対に犬という動物から学ぶという気持ちを持ち続けること。

学ぶというのは犬に従うとか犬のいいなりになるということではありません。

あくまで学ぶ。いつも犬の行動を気持ちを観察と考察をつかって限りなく考えています。

でも日常的に犬と暮らしているのは飼い主さんです。だから飼い主自身が犬の行動と気持ちを観察&考察する学びの姿勢がない限り犬との関係性に変化を起こすことはできません。

そしてトレーニングクラスを受けられるということは何かを学んでいるのだという姿勢を持っていただくことが必要です。

それはインストラクターである私の言いなりになってくださいということではありません。

むしろ分からないことは質問していただきたいです。

ただ本当に理解するには数年を必要とすることがあります。

だからトレーニングの仕組みをある程度把握したらあとはやってみる、できないことはできないと報告していただく起きていることを正直に認めていただくこのことがクラスを順調に進めていきます。

根気も学びの姿勢もどちらも犬との関係性の基盤をつくるものです。

この二つをもっていなければ飼い主として犬と向き合うことなどできません。

自分の思い通りに犬を飼うことなどできないとちゃんと理解して、根気強く向き合う、付き合う、学ぶ。

この姿勢さえあれば難しい局面も乗り越えていきます。

これはこの20年以上私がドッグトレーニングで飼い主さんたちとお付き合いして分かったことです。

わたしも生徒さんたちから学んでいます。

もちろん上手くいかないことだってあります。

そんなときにも「次はこうしよう」と必ず学ぶようにしています。

相手がこうだったからできなかった、犬がこうだったから仕方ないと思うことはありません。

同時にできなかった自分を認め、こんどはできるようになりたいと思うようにしています。

これを繰り返してグッドボーイハートは今年で21年目です。

21という数字は節目の年です。

いろいろと考える機会となりそうです。

<犬のこと>今こそ学べる犬にも必要なソーシャルディスタンスで犬を尊重しよう!

連日のテレビやラジオで求められる新型コロナウイルス感染防止のための三密を避けるマナーとして広がった「ソーシャルディスタンス」

人と人との距離をどの程度あけたらいいのか具体的な行動で毎日練習することになりました。

例えば分かりやすいのはスーパーのレジに並ぶときです。

レジの前の床面にはシールの位置はお互いに約2メートルくらいの距離が保つように配置されています。

2メートルを離れること、これが相手とのソーシャルディスタンス(社会的距離)です。

今まで社会的距離という名前を知らなかった人たちにも行動制限とともに認識が広がりました。

このソーシャルディスタンスですがそもそもパーソナルスペースを基に考えられています。

パーソナルスペース(※パーソナルバブルとも呼ばれる)は個人の守るべきスペースのことで、この範囲内に他人が入ってくると違和感を感じるスペースです。

人では両手を広げが範囲がパーソナルスペースになりますので前後左右に1メートルの円を描いたスペースを考えましょう。

ソーシャルディスタンスとはこのパーソナルスペースが重なりあわない距離のことですのでぎりぎり2メートルです。

普段はレジに並ぶときでも前の方との距離が1メートルくらいの感覚で並んでいたと思いますので、この状態ではお互いのパーソナルスペースが重なっています。

しかし社会的に必要がある場合、たとえばエレベータの中などの密接空間では、パーソナルスペースの中に他人が入ってくることを了承するように脳に伝える機能があります。

このパーソナルスペースの獲得はとても大切なもので、上記のように密接な状態でも安全だと判断できる人はそもそもパーソナルスペースをきちんと獲得している個人の場合です。

パーソナルスペースを獲得するという意味を説明するためには日常生活を例に挙げます。

みなさんが広い道を歩いていたとして、自分のパーソナルスペースの中に急に他人が接近してきたら違和感を覚えると思います。

そうであれば自分のパーソナルスペースは獲得できています。

逆にパーソナルスペースよりも遠い場所に他人がいるにも関わらず脅かされていると感じてしまうときにはパーソナルスペースが獲得されていません。

個人を中心とした円形の防御機能が崩れているために、どこまでを守ればいいのかわからなくなっているのです。

そして犬のことですが、犬のもちろんパーソナルスペース、ソーシャルディスタンスがあります。

犬は人と同じく同種で社会活動をする動物です。

社会活動をする動物にはお互いの距離感を適切に保つスペースが必要なのです。

それがパーソナルスペースです。

犬の場合にはどの程度の社会的距離が保たれているかということですが、空間の広い屋外で活動する動物である犬の場合にはパーソナルスペースは人よりも少し広めに感じます。

パーソナルスペースは個体の大きさにも影響を受けますので一概にこのサイズとはいいがたいのですが、屋外で知らない犬同士が距離を縮めずに相手を観察できる距離は8~10メートル近くです。

犬は人よりも俊敏なため1秒でかなりの距離を移動することができます。

8メートルの距離感は相手の犬がもし動き出したときに自分も反応して交わすことができるそんな距離感です。

同じグループの犬同士の社会的に安心でいる距離は2~3メートルくらいです。

狭い室内ではとても保てる距離ではありませんが、犬にも「人のエレベータの中の原理」が働くため、部屋の広さに応じてパーソナルスペースを狭くして維持するやり方があります。

しかしあまりにも部屋が狭すぎると常に誰かとスペースがかぶさっている状態になります。

自分のベッドやハウスといった固定のテリトリーで境界線を維持することでその狭いスペースでのストレスから解放されています。

日本のような狭い部屋の中に犬と共に暮らしたいのであれば、小さいころからクレート(ハウス)や犬用ベッドでひとりで過ごせるようにするパーソナルスペース確保の練習はなくてはならないものです。

犬を育てる段階でこのふたつのスペースで犬がみずからパーソナルスペースを守る方法を身に着けるチャンスがなかった場合、犬によっては飼い主のスペースにつねに張り付く分離不安行動が身についてしまいます。

飼い主の足元に寝そべる

飼い主のうしろについて回る

飼い主の外出で騒ぐ

こうした行動が見られたときにはすでに分離不安というパーソナルスペースが獲得されていない状態に犬が陥っています。

犬は飼い主のスペースを自分の逃げ場として利用していますので、飼い主への執着がはじまりその行動はやがて攻撃性へと発展していきます。

こうなった場合に対応法ですが、飼い主側が相当の覚悟をもって分離に取り組まない限り問題を解決することができません。

トレーニングの際にも多少のお預かり時間で分離のきっかけをつくっても、帰宅するとすぐに犬は飼い主のスペースに潜り込んでしまいます。

犬の方に問題があるように思えるこうした行動も、自分のスペースに潜り込ませてしまう飼い主のパーソナルスペースという境界線の甘さの方に問題があるだけです。

論理的に考えると決して難しいことではないのですが、人もパーソナルスペースを獲得できていないもしくは失いかけている場合にはこの問題はとてもつもない時間を必要とします。

先ほどの話に戻りますが、日本人自体が小さな家や部屋といった(犬でいうハウス)空間を利用したパーソナルスペースの維持を持っているだけで、個人としては大変緩いなと感じます。

私は人の専門家ではありませんが、身近な犬たちに分離不安が多いのは犬種や生活環境といった問題の他に、都市環境の日本人のスペース問題があるのではないかと真剣に考えています。

なぜなら家と広い庭のある開放的な七山のような田舎地区で悠々と外飼いを謳歌している犬たちに分離不安のような行動を見ることができないからです。

長くなりましたが犬の分離不安行動はパニック行動や自己破壊行動につながるものです。

この問題は犬たちにとってはデメリットでしかないのにそれを解決する方法は飼い主の環境整備と飼い主本人のスペース確保の問題につながってしまいますので問題が起きるまえに、絶対に犬のしつけとしてやっていただきたいことはただの三つです。

トイレトレーニング、ハウストレーニング、ベッドでの待機トレーニング

この三つができればあとは追いつきなんとかなります。

そして常に犬のパーソナルスペースと犬と他人、犬と犬のソーシャルディスタンスには注意を払いましょう。

これは犬と社会的な関係を築いていくうえでの最も大切なマナーなのです。

私はもうこれ以上犬が壊れてしまうのを見たくありません。

どうか犬を尊重しましょう。

最高のお天気なので虫を戯れながら自然を楽しむ犬ちゃん

世の中のみなさんにとっては自粛生活ですが、グッドボーイハートの敷地の中では自粛といっても手入れすべき面積だけでも相当広すぎてとても自粛にはなりきれません。

この季節はこっちを手入れすればあっちが伸びると草との闘いの日々です。

安全な手入れのときにはお預かりの犬ちゃんを同行しながら山を歩きます。

昨日はみなかった昆虫が目の前を飛び去るためにフリーズ「もしかして日本ミツバチ?」と今年は日本ミツバチ病になっているからか昆虫が気になって仕方ありません。

若い犬ちゃんは別の意味で昆虫が気になる様子。

臭いをかいだり手をかけたり追ってみたり、逆に全く興味を示さない昆虫もいます。

犬なりの虫たちとの関わりを見ているのも楽しくて、この季節は自然の中でいくらでも遊べます。

犬との遊びというとボール投げかひっぱりっこがメジャーですが、自然の中では自然との関わりをもつことが一番の遊び。

歳の若い犬ほど遊び方はとても上手で犬に教えてもらうことも増えます。

犬の学びは人が犬に教えることで成り立つわけではありません。

犬に必要なのは学べる環境であって、特に犬が3才まではこの環境を大切にして自習が増えるように環境整備を整えてください。

人の幼少期の学習方法としてシュタイナー教育というものをご存知でしょうか。

ドイツのシュタイナーが指導した学習方法でドイツ発祥の学習法として世界各地に学校があります。

シュタイナー教育では徹底した自然や農業につながる学習を基盤にしています。

人工的な社会が発達する中では置き去りにされていかれそうな学習方法ですが、犬にとっては自然の中での環境学習を切り捨てる危険性はあまりにも大きいと感じます。

<お知らせ>新型コロナウイルス関連の追加情報。犬のお預かりクラスに関するお知らせ

グッドボーイハートでは、通常のクラスとして犬のお預かりクラスを継続しています。

新型コロナウイルスに関して不安を抱える方のために以下の通りお約束と情報を追加します。

1 犬のお預かりに関して感染の危険性がないと判断した場合でも、お預かり時にクレートの清掃と犬の体拭きなどを行った上でお預かりしています。

2 グッドボーイハートのお預かりクラスは屋外での活動を中心としていますので室内に密集空間になることはありません。

3 感染者の飼い主様からのお預かりの場合には、既定のルールにのっとり感染を防止する策をとった上で犬のお預かりをいたします。万が一お困りの飼い主さんいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。

環境省などの期間からペット事業者への通達も受けております。

動物取扱業者は新型コロナウイルス以前から動物由来感染症があることが前提で人と動物の暮らしを健全に維持するために事業をすすめています。

この分野では細かな指導が日常的に行われていますのでご安心ください。

以下の資料も皆様のお役に立つかと思い掲載しています。

福岡市では感染者のペットの預かりについて協力体制をつくるという動きもあるようですが詳しくはまだわかりません。

犬の預かり先については普段から密集をさける状態であることがベストです。

これは他の感染症についても同じことです。

グッドボーイハートでは非常に少ない数のお預かりしかしていません。

その他ご質問などお気軽にご連絡ください。

●ペットの預かりについて環境省から事業所に指導のあった内容は以下のとおりです。

感染者のシックするペットについての預かりを行う際は、受け入れる事業者において、その対応を行う職員から事前に受け入れについての合意を得るなどの必要な対応を行うこと。

なお、預かりの際には東京都重視会作成の「新型コロナウイルスに感染した人が飼っているペットを預かるために知っておきたいこと」を参照し、対応すること。また必要に応じて獣医師の助言を得ること。

追加の資料について、詳しくは以下をご覧ください。

●環境省ウェブサイト「新型コロナウイルス関連情報(ペットを飼っているみなさまへ)

●東京と獣医師会ウェブサイト

飼い主さんにむけてPDF

新型コロナウイルスに感染した人が飼っているペットを預かるために知っておきたいこと

●厚生労働省のページより抜粋

質問:新型コロナウイルスはペットから感染しますか。

外出自粛により家にいる時間が長くなることもありますが、これまでのところ、新型コロナウイルスがペットから人に感染した事例は見つかっていません。一般に、動物との過度な接触は控えるとともに、普段から動物に接触した後は、手洗いや手指消毒用アルコールで消毒などを行うようにしてください。

(参考)厚生労働省ホームページ:動物由来感染症

<お知らせ>緊急事態宣言延長を受けてオンラインクラスのお知らせ

みなさま、犬たちと共に健康にお過ごしでしょうか。

新型コロナウイルス感染対策を受けて、仕事や家族との過ごし方自分の行動についてもかなり変化があり犬の方にも何か変化が訪れているかもしれません。

このたび緊急事態宣言が延長されることを受けてグッドボーイハートのトレーニングクラスを有効かつ安心して受講していただけるよう以下のとおりご案内します。

ご自身の生活にあった形でご予約ください。

1、家庭訪問クラスについて

現在でも希望者のご家庭には訪問しています。

マスク着用と手指の消毒剤を持参して対応しています。

2、オンラインクラス

SKYPE 、ZOOM を利用したオンラインクラスの受講が可能です。

現在お持ちの家庭訪問チケットをご利用いただけます。

スマートフォンをお持ちであれば受講は可能です。

お申込み依頼を受けたときに受講方法について詳しくご説明します。

3、七山学校クラス

トレッキングや広場での遊びをかねた形で唐津市のグッドボーイハートで受講できます。家庭訪問クラスのチケットをご利用いただけます。

4、現在お持ちのチケットの有効期限は2ケ月間延長させていただきます。

犬は人間の活動や生活の変化にとても敏感な動物です。

小さな変化も犬の行動に影響を与えることがあってもご理解ください。

福岡県から佐賀県への移動に不安を抱えるかたもいらっしゃるかもしれませんが福岡県内を移動するよりもより安全です。

交通混雑は日常とあまり変わっていません。

屋外が気持ちの良い季節なので、七山でのレッスン受講はお勧めしています。

私たち人間にとっての一日は犬の一週間(7日間)です。

ご予約はお気軽にお電話、ライン、メールでご連絡ください。

<日々のこと>長いお休みもいつか終わるから犬との時間は有意義に使おう!

自粛生活もまだまだ続くことが決まりましたが、少し早めにアイドリング状態くらいにはしておく必要がありそうです。

再び日常が戻ってきたら今までの分の取り返しもあってお仕事やら学校やらと飼い主さんは以前より忙しくなってしまいそうです。

そんな近い未来の変化のことも犬たちは知りません。

犬が知っているのはほんの少し前のことと今日一日のこと。

散歩の時間がいつなのか、散歩の後はゴハンなのか、ゴハンのあとは飼い主と遊んで、あとはテレビを見る飼い主の足元でゴロゴロとする、そして一日が終わっていきます。

毎日がつづがなく平常であって「今日も一日何事もなく無事に終わること」が犬にとってすばらしいことなのでしょう。

その日常の中で最も気がかりなのは飼い主の様子です。

飼い主のテンションの高さ、ストレスの高さ、飼い主の精神的また肉体的な安定のレベルをあなたの犬はいつでも嗅ぎ分ける力を持っています。

どんな変化も見逃しません。

どんな不安定さも嗅ぎ分けています。

毎日飼い主の様子を見ていると次第に犬は飼い主に似てしまうのかもしれません。

生活の変化が犬に急激なストレスを与えないように、ゆっくりと準備して元の生活を取り戻していきたいものです。

七山にもぼちぼちとプライベートクラスにいらっしゃる生徒さんたちと犬の成長について語り合っています。

若い犬から老犬までグッドボーイハートに来て下さるたくさんの飼い主さんと共に犬のことを学ぶ機会をいただいて本当に感謝いっぱいです。

グッドボーイハートは飼い主さん自らが主体となって犬と向き合う学校です。

時間のない方、犬さえ良くなればと思っている飼い主さんには不向きのドッグスクールです。

だけど本当に犬と向き合いたい方、犬を心から愛する方、犬との関係を真剣に考えている方、そして何よりも犬という動物のすばらしさを絶対に知りたい方にとっては納得のドッグスクールだと自負しています。

そんな犬まみれ人生だった自分も、はじめは猛烈に勉強しましたが今はゆっくりと考えたり学んだりしたいとペースダウンしているところです。

生徒さんにいただいたタケノコでタケノコランチを即効で作って七山で青空カフェをして犬のことを考えたりしています。

人としてできなかった普通のことを日常に取り入れながら、人として生きることとを大切にすること、そのことがまた犬との暮らしについて考えることにつながっていきそうです。

今日からまたお預かりの犬ちゃんと七山をウロウロとしています。

日本ミツバチさがしたりテラスのリフォームしたり、いろいろと楽しく充実した毎日を送ります。

みなさんもアイドリングかけながらいっしょに犬と共に楽しみましょう。

<受講生のコトバ・梅ちゃん編>人に怯えていた子犬が今では人を魅了する自然と生きる本当の犬として歩く

グッドボーイハートのクラスを受講された生徒さんからいただいたクラス受講の感想文です。

今回は人に慣れていない保護犬の子犬を迎えたことが受講のきっかけになった梅(うめ)ちゃんの飼い主さんからいだたきました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

去年2月に梅が家に来ました。

北九州の野犬の群れの仔犬で、生後6ヶ月の女の子でした。

ボランティアの方が保健所から引き受けた子犬をネットに里親募集として掲載されていたのです。

気になってボランティアさんに連絡をしたのが梅を家族として迎えるきっかけとなりました。

自宅に連れてきた梅は警戒心がとても強く、ご飯も殆ど食べませんでした。

ダイニングのベンチの下にずっと隠れていて声をかけても出てこようともしません。

私たち人間が寝静まるとリビングの中央に敷いたペットシーツにトイレをし、遠吠えをして群れを呼んでいるようでした。

犬の事は全く解らない私でしたが、そのなき声を聞くと毎回胸が締め付けられました。

梅はとても私たちを怖がっていましたし、室内のベンチの下から出す事も出来ない様子で、散歩に行くなんてとても出来ない状態でした。

梅の状態をどうしていいかわからず、以前からご縁のあった(私の妹が宮武先生にお世話になっていました)good boy heartに問い合わせをして宮武先生がカウンセリングに来てもらいました。

先生が初めてカウンセリングに来て下さった時の安心感…。

そして、次の家庭訪問からトレーニングがスタートしました。

家の外に出ると梅は、人や車、物音など、全てが恐怖だったようですぐにパニックになりました。

大小の排泄物を歩いている途中でお漏らしすることが続きました。

リードの引きも強く、飛び上がったり、跳ねたり、と逃走モードの状態でした。

家から5分の公園まで歩くのが毎日とても大変でした。

先生のレッスンは、私がそれまで当たり前と思っていた事と犬の性質は180度違うのだという内容の、飼い主に対するレッスンでした。

レッスンは毎回楽しく、新しい視野を持って梅を見ることができるようになりました。

そして小柄で華奢でいらっしゃる先生から大きなパワーを貰えます。

梅は少しずつ少しずつ、落ち着いて過ごせるようになってきました。

梅がうちに来て一年が経った今では、公園までの道をご近所の庭の草花を眺めながらゆったりとリードをたるませた状態で散歩ができるようになりました。

宮武先生と梅のお陰で、私は今までは苦手な分野だったトレッキング(山歩き)が大好きになりました。

どうしてかというと、梅は山では特に美しくすごく格好良いので、私はそんな梅を見るのが好きなのです。

梅、お互いお婆さんになっても一緒に山に行こうね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生後6ケ月のやせっぽちだった梅ちゃんと初めて対面したとき、梅ちゃんは室内のベンチの下に隠れて気配を消し、リードをつけることすら恐怖を感じているような状態でした。

犬を飼った経験のある人であっても、人に怯える犬に対して自分たちがどのように接していいのかわからないのは当たり前のことです。

外飼いであったり先住犬との関係が良い状態であれば、犬が自然に人に慣れるのを待つこともできるのですが、梅ちゃんの生活環境ではなかなかそうはいきません。

接するということがどうしても発生してしまう室内飼育の保護犬に関しては、適切な接し方をしなければ子犬は人を警戒したままか攻撃性を高めていく傾向も十分に考えられます。

なんの問題もないように見えても、日常的に繰り返させる小さな緊張が続くと年齢を経てから発作などの強い反応が繰り返される結果になることも予測できます。

そんな先の未来を考えてしまうとどうしてもきちんと接してあげる必要があることをお伝えすることが私の役割です。

そのきっちりさは難しいものではないのですが、怖がる犬をさすったりなだめたりすることをガマンできない人にはできないことなのです。

梅ちゃんの飼い主さんはものすごくきっちりと誠実に梅ちゃんに向き合ってくださいました。

一年経った今、梅ちゃんの行動の変化をみればそのことは誰もが認めざるを得ない事実になっているのです。

きっと梅ちゃんを見た人は「お利口さんですね。うらやましい。」と言われることもあるかもしれません。

梅ちゃんはリラックスして散歩ができ、室内で人のものをとったりテーブルに手をかけたりもしないし、人に飛びついたり吠えたり領域を侵すことをしません。

でも山歩きの最中には常に飼い主さんと共にいることを望み、その小さなテリトリーの中でたくさんのものに出会い探索し冒険しているのです。

山の中で梅ちゃんが社会的に自由に発達する姿を見て飼い主さんは「梅ちゃんが美しい」と感じているのです。

山で過ごす犬を見て美しいと思えるというのは、私が最大に飼い主さんに到達して欲しい境地なのです。

しかもその美しい犬は自分から離れて走り回る興奮する犬ではなく、一歩一歩を大切に自分と共に歩いてくれる一体感感じられる犬なのです。

日焼けとか絶対ダメ山歩き苦手です、と私に宣言した飼い主をトレッキング好きに成長させた梅ちゃんに、犬としてよくぞやったと感謝の気持ちでいっぱいです。

保護犬の梅ちゃんには山で過ごしたDNAが強く残っていたのだと思います。

日本には梅ちゃんのようなミックス犬がたくさんいたのでしょうが、今は保護時に怯えの強い犬になってしまい怯えたまま生涯を終える犬も少なくありません。

梅ちゃんには自然とつながるセンスがある上に、人との暮らしや関係が自分にとって大切であるということも知っています。そんな日本の雑種犬の梅ちゃんのこれからの変化がとても楽しみでなりません。

それにしても私は決して華奢でも小さな可愛さもないのですが、いつも少し遠巻きに私を見てくださった梅ちゃん飼い主さんには遠近法でそのように見えているようで自分にとっては都合が良いのでそういうことにさせていただきます。

<日々のこと>自粛生活の中で生まれる「犬を飼う」という選択なら本気の人生の転換が起きますように

世界中で広がるウイルス感染対策のための自粛生活の中で、いろいろな変化の傾向が起きていることを感じています。

テレワーク、ネット会議、在宅ワーク、テイクアウト、お持ち帰りゴハンなど、身近なようで日常ではなかったいろんなことが日常化しつつあります。

そんな変化の傾向の波が犬にも押し寄せていることを昨日知りました。

それはお付き合いのあるペット用品関連のお仕事をしている方との話から広がった話題でした。

なんとこの自粛生活が始まってから福岡・佐賀近郊では子犬の販売数がかなり増えているということでした。

子犬の販売時に子犬セット用品のようなものも一式販売されるため、モノの流れでそうした動きがつかめるということなのです。

旅行などを計画していた人たちが旅行がなくなり、長い休みの間を楽しむ方法として子犬を購入することになっているのかもしれません。

子供たちも自宅にいる時間が増えてしまい、ゲームもあまりさせたくない、かといって親も相手をするのに疲れてきている。

今なら、子どもの遊び相手に子犬を迎えるのに最善の時期ではないかと考えてしまうのかもしれません。

休日が毎日続いているような現在の生活状態は日常とはほど遠く、子どもたちも少しテンションが高めだと思います。

大人の方もストレスを回避する方法がほしくて、かわいい子犬に癒されたいという気持ちが出てしまうでしょう。

休日のはじめの1ケ月くらいは子犬が排泄の失敗をしてもサークルの中に閉じ込めておけば問題なく日々は過ぎ去りますし、子犬は長い時間ワンワンと吠えるほどの体力もありません。

日本で多く販売されている小型犬の子犬は抱っこされたり持ち上げられたりしても反発することもできないし、あまがみと言ってもたかがしれています。

でも子犬はこれから20年近くをいっしょに過ごす家族になるのです。

犬がいたら毎日ゴハンをあげて散歩に連れて行かなければいけません。

ちゃんとできる方は朝晩2回の散歩に出ています。

お庭があれば一日お庭で過ごす時間もつくってあげてください。

庭のないマンションならたくさんお外で遊ぶ時間が毎日必要です。

家族旅行に行く機会も減らす必要があるし、しつけもちゃんと教えなければいけません。

毎日体をふいたりブラッシングをしてあげる必要があります。

ゴハンをあげたり、水をあげたり、犬用のハウスやベッドを掃除するのももちろん毎日のことです。

犬の世話は毎日犬が旅立つまで続いていきます。

そして犬との真の信頼関係をつくるには3年くらいゆっくりと時間をかけてほしいのです。

オヤツで誘惑してごまかしたりしないで、きちんと毎日向き合ってコミュニケーションをとる時間があるでしょうか。

犬育ては中学生以下の子供さんたちにまかせっきりにはできません。

親は責任を持って子供といっしょに犬育てをしていきましょう。

新型コロナウイルス感染症が広まったことで世界が変わった。

そのこで私たちも生き方を変えるきっかけになったんですという意気込みで犬を迎えらえたなら、ぜひ犬との暮らしを試行錯誤、満喫してください。

でもでも、先のことをほとんど考えずに子犬を迎えようとしているなら、もう少し時間をかけて子犬を迎えるために必要な環境、時間、労力、お金について考えてみましょう。

イギリスではクリスマスのホリデーシーズンに犬を迎える傾向があるためホリデーシーズンが終わるとたくさんの犬が保護施設に連れて来られるという時期がありました。

そのためクリスマスの時期にはイギリスのドッグトラストという保護施設が打ち出したこんなキャッチコピーが有名となっています。

A Dog is for Life,Not Just for Christmas

「犬は生涯のものであってクリスマスだけのものではない。」

今こそこれをアレンジします。

犬は生涯のものであって自粛生活だけのものもではありません。

子犬を迎えたみなさんは家族として犬を

子犬に問題があったらそれは子犬の問題ではなく飼い主の側の問題です。

生徒さんから聞いた追加情報ではアメリカでは保護施設から犬がもらわれていく数が増えているとのことです。

子犬の購入と同じような流れなのかもしれませんが、保護犬は二度と捨てられてはいけない犬なのでより慎重に迎えることができます。

保護犬を迎えてくださる方も犬を迎えたことで生活が新しくなることを願います。

あなたも幸せになりたい、でも犬も幸せになりたいのです。