先日、ブログで紹介した犬用のハーブについての追加の情報と意見です。

最初のご紹介ページは以下からご覧いただけます。

<おすすめのアイテム>サプリメントも使いかた次第:犬用のハーブは犬の健康のためにおすすめします

犬用のハーブと上手につきあっていくためには、自然療法というものとどうやって折り合いをつけたらいいのかということだと思います。

このことについて、自分が飼い主としてこうやって選んだり考えたりしてきたということをお話します。

たくさんある犬用のハーブを選ぶにあたり、どの商品を選んだらいいのかで迷われることでしょう。

まずはコストパフォーマンス、値段が安い方が良いに越したことはありません。

かといって安かろう悪かろうでは結局お金を無駄に使うようなものです。

ハーブは一度に使う量は少量と限られています。

100グラムのハーブを購入したとしても、小型犬なら1回に与える量は小さじの半分とか4分の1くらいの量です。

ほんの少量なので、100グラムのハーブで半年くらいは継続して使用できます。

ハーブは保管状態が良ければ悪くなることはありませんので、安いものを買うというよりも良いものを継続して使うことを考えて大きめのサイズを購入されることをお勧めします。

価格よりも先行して選択の理由としたいのは、むしろどのハーブが使われているかということでしょう。

ハーブは目的に応じて選ぶものですから、その目的にあったハーブを使いたいからです。

目的の例としては、デトックスとか、消化器系のサポート、関節のサポート、皮膚用など様々です。

目的にあったハーブを使いたいために、ハーブのどんな種類が入っているのか調べてみたり関心を持たれることはとても大切な勉強になります。

以外に身近なハーブが使われています。

たとえば、ショウガやアザミといったハーブも使われていて、人と同じ用途になっているので学ぶことも多いです。

ですがここで一番大切なことを忘れてはいけません。

個々のハーブにはそれぞれに効能的なものがあり、こうした作用がありますよといった分類に分けることができます。

ただハーブの力が本来発揮されるところは、これらの個々のハーブたちの「調合」にあります。

この「調合」がうまくいっていないと、ハーブたちは結束して力を発揮することができず、ただ競うあうだけの存在になってしまいます。

ハーブたちがうまく協力しあって作用してくれるように「調合」する専門家、それがハーバリストなのです。

調合に関しては漢方薬と同じと考えていただけます。

以前、漢方薬局で薬剤師の方に食事について質問されてたときに、雑穀を白米に混ぜて食べる十六穀米かなにかを食べていると自信ありげに話したのですが、それは調合の問題なのでたくさん食べればいいということではないと即答されたときには驚きました。

つまりはハーブも同じように、効果があるからとたくさんとりすぎても意味がなく、経験のあるハーバリストが調合したものこそエネルギーを発揮するということです。

成分的な作用はもちろんあるのですが、ハーブはそれ以上にエネルギーを用いた自然療法のひとつであることを否定できません。

私はハーバリストではありませんし、ハーブの専門家でもありません。

ただ自分が思う犬にハーブを与えるというのは、犬に自然エネルギーをいただくという意味を持っているということです。

ということは、他の癒しと同じように短い間で結果を出そうと取り組むと失敗に終わることが多いのです。

どんな癒しによる変化も、いつの間にかそうなっていたというように取り戻すように変化していくものであって、急激に良くなったと感じられるようなものではありません。

もちろん、こうしたハーブを自然の雑草の中からとるのは大賛成です。

犬たちはそれぞれに自らのハーバリストですから、自分の体調に応じて必要な雑草があればそれを体に取り込もうとするのは自然の力のなす技であり、ぜひその力を使ってほしいからです。

ところが、都会にはなかなか豊かな雑草の生える空間がありません。

豊かな雑草という言い方自体が間違っているといわれそうなくらい、雑草たちは都会では生えることも許されていません。

犬の中には自然とのつながりが遠くなってしまい、雑草を食べることもできなくなってしまった犬もいます。

こうした犬たちの中にはハーブを食事にいれるとごはんを食べない場合もあります。

これらの犬たちも山歩きを重ねていくと行動が変化してきて、雑草を食べるようになることがあります。

この風景は今までなんども見てきました。

雑草を食べなかった犬が、はじめて草を食べているを見たときの喜びはなんとも言い難いものです。

たかがハーブですが、ゆっくりと犬の体に浸透していきます。

結果もうれしいものですが、その過程をぜひ楽しんでください。

Author Archives: miyatake

<おすすめのアイテム>犬用ハーブについての追加の意見

<クラス>お預かりクラスが楽しい季節になりました

ブログの更新が遅くなりすみません。

1週間のお預かりクラスとトレッキングクラスの連続で、七山で羽を伸ばしすぎてしまいました。

お預かりクラスの犬ちゃんたち、どちらも数回目とあってこちらも気持ちが落ち着きます。

犬たちがどのくらいの速度で環境になじんでいくのか、またその過程がどのような行動をとっていくのか、犬によって違いがあるので犬の個体ごとに把握していきます。

もちろん、預かり経験があまり間があかずに続くと、環境になじむ「社会化」の速度は早まります。

社会化が進めば進むほど、新しい体験を与えやすく、犬との関係も変化していくので毎回楽しみにしています。

一方で、若い犬になるとそれだけではすみません。

特に生後2歳までは社会化の退行といった個体の中での変化もあるため、生後3ケ月くらいのときには安定していた環境が、生後6ケ月を過ぎることには警戒行動や防衛行動によって不安定になったように変化していきます。

これらの変化を見届けながら飼い主さんにご報告することもお預かりクラスの中でできることです。

毎度申し上げているのですが、グッドボーイハートのお預かりクラスはあくまで犬の飼い主のサポートであってそれ以上のものではありません。

ですが、自分が犬とかかわる限り、しかもレッスンではなく日常的に飼い主さんの代わりとして関わる限りは、犬のことをひとつでも理解したいとい欲求を抑えることができず、ついついやりすぎてしまいます。

今回のお預かりクラスの犬ちゃんたちともお預かり中、毎日連続でトレッキングに行きました。

トレッキングクラスに参加される生徒さんたちといっしょにいったり、山の手入れをしながら同伴させたりして過ごしました。

日常の活動スタイルを逸脱してしまいますが、自然の中で山を歩くという行為ほど犬をやる気にさせるものはありません。

行くときは張り切って出かけますし、庭に帰ってくると戻るのはいやだといって後ずさりすることもよくあります。

犬は山の動物なのだ、本当にそうなんだとこの七山にいると毎日のように確信できるので、また今週から都会の犬の飼い主さんたちに山歩きを推奨する活動に熱が入りそうです。

2月というのに3月かと思われるほど気持ちがいいのです。

今この季節に山歩きしなくて、一体いつするのでしょう。

3月初めにもう一度、竹切りをしようと思っています。

体力に自信のある方、ぜひご連絡ください。

<おすすめのアイテム>サプリメントも使いかた次第:犬用のハーブは犬の健康のためにおすすめします

犬の健康維持のためのサプリメントが増えました。

健康のためにはまずごはん、そして足りない栄養はサプリメントからというのは自然な考えではあります。

かといってサプリメント漬けにしてしまうのも、なんとなくがんじがらめな感じがもするしきりもありません。

どうやって良いサプリメントを選べばいいのか、犬の飼い主としては悩みの多いところでしょう。

グッドボーイハートでは限られたサプリメントをご紹介しています。

普段は家庭訪問クラスなどのときに個別にご紹介しているのですが、ブログに紹介してほしいというご意見があったので簡単にご紹介します。

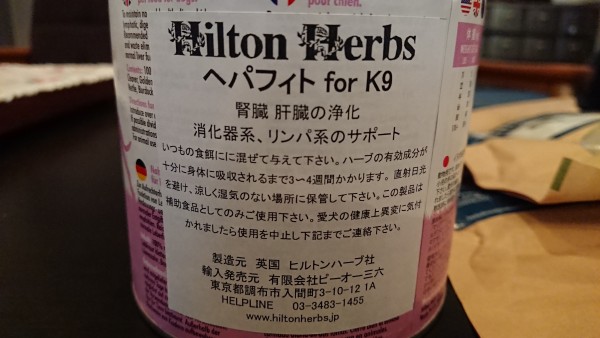

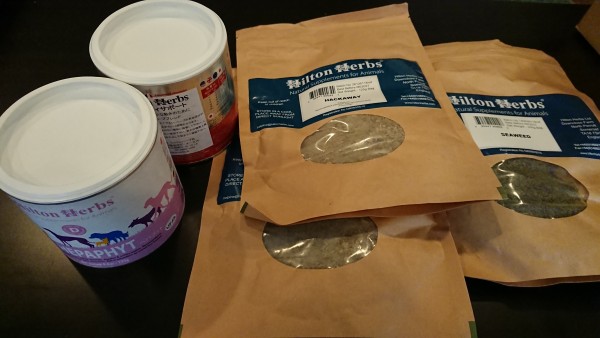

おすすめするサプリメントはイギリスのハーブ「ヒルトンハーブ」というブランドのハーブのサプリメントです。

数も少なく用途や目的もはっきりしていて普段使いとして使いやすいハーブです。

特にどなたにでもおすすめしているのは薬やワクチン接種をしなければいけない犬たちのために、デトックスを促してくれるハーブです。

なじみのあるハーブもはいっています。

ハーブは自然療法の中でもとても歴史が古く、日本の野菜の中にもハーブとして使用されているし自分たちも自然ととっていますね。

たとえば、しょうが、ゴボウ、たんぽぽの根、これからの季節の山菜もハーブのひとつです。

犬のハーブにもこんなハーブたちが入っています。

本来ならその辺の雑草を食べておけばハーブを与える必要などありません。

ところが、最近は犬が食べる雑草すらなくなっているのです。

食べる雑草がない上に強い薬を与えているのですから、何かで調整するしかありません。

フィラリアの予防薬や定期的なワクチン接種をされている犬たちには、デトックスハーブは超おすすめです。

ハーブは毎日与えるので結構やっかいではありますが、与える量は少なくゆっくりと浸透していきます。

お値段は高いように思えても、使用期間を考えるとたいしたことはありません。

多少痛手を受けるのは、大型犬の飼い主さんだけです。大型犬はやっぱりいろいろと大変です。

ヒルトンハーブには他にも用途に応じて使えるハーブがあります。

私は獣医師ではありませんので、薬としては紹介できませんが、私が飼い主だったら使うと思うときには飼い主さんにご提案させていただきます。

さて、このヒルトンハーブをおすすめしているのは、ただハーブだからという理由ではありません。

ハーブの商品がたくさんある中でも、ヒルトンハーブをおすすめするのは特別な理由があります。

ヒルトンハーブを最初に知ったのはもう20年くらい前に福岡でのハーブ紹介セミナーに参加したことでした。

その方は馬がきっかけでハーブをいれるようになり、それから犬用にもハーブを紹介されているというお話を聞いたのですが、知識の量の多さもさることながらなぜかとても魅力のある方だなという印象を持ったのです。

そしてその何年もあとに、グッドボーイハートが博多の学校から七山の学校に移転したときに、一番最初に連絡をしてくれて「おめでとう」と声をかけてくださったのが彼女でした。

そこで何するの?フィールドワークとかするの?と楽しそうに、そしてうれしそうに声をかけてくださったのです。

自分もハーブを販売しているけれど、本当にやりたいことはその奥にあるそれが私と同じ方向だと言ってとても喜んで下さいました。

実は彼女は八ヶ岳に拠点をもち、そこに馬と犬とともに暮らしながら東京でハーブを販売するお仕事をしていたからです。

グッドボーイハートの七山への移転は、必ずしも皆さんに歓迎されたわけではありませんでしたし、何をやりたいのかわからないと思われたことも多く、数少ない理解者の存在に大変救われたものです。

ただ1回しか会って話したことがない方でしたが電話でお話するたびに、特別なエネルギーをいただいく気持ちになっていました。

そしてその彼女が突然の病気で亡くなってしまったときは、悲しみと驚きで愕然としましたが、同時にだからこそすばらしく生きていらしたのだと納得もしたものです。

そんな知人が残してくれた自然とつながる素材のハーブを、私は大切に思っています。

今はその知人のご家族がヒルトンハーブの販売を継続してくださっています。

ヒルトンハーブは以下のホームページで購入できます。

グッドボーイハートの生徒さんたちには、もちろんグッドボーイハート価格で販売していますのでお気軽にご相談ください。

ヒルトンハーブのホームページ

https://hiltonherbs.shop-pro.jp/AZ

<クラス>トレッキングクラスと数秘セミナーを開催しました

週末はあたたかな2がつの休日となりました。

午前中は若い犬たちと老犬たちチームにわかれてのトレッキングクラスを開催しました。

まだ山歩きがおぼつかない犬と飼い主さんのペアなので、なかなかバランスとりが難しいようです。

こうして山を一生懸命に協力しながら歩いている犬と飼い主さんの姿を見ると、こうやって力をあわせながらやることって日常生活の中ではなかなかないのではないかと思うのです。

はじめてトレッキングに参加した若い犬ちゃんは、イノシシのにおいが気になってでしょうが鼻先を右に左にと動かしつつはじめはどうしてもテンションが上がってしまいます。

この興奮に上手にブレーキをかけられるようになるのが、トレッキングクラスの楽しいところです。

今後の若い犬たちの成長が今から楽しみです。

老犬たちも思い思いの場所で、ゆるやかにお山の時間を楽しんでくれました。

そして楽しみにしていた数秘セミナーです。

数秘占いをされているグッドボーイハートの生徒さんを先生にお迎えして、自分の数秘や犬の数秘を計算しながら、出会い、今、そしてこれからについて考える機会を得られました。

みなさんで楽しくワイワイとお話しながら、これからの犬との生活についていろいろと考えていただく機会を広げていただけたと思います。

占いで犬との暮らしが変わるわけではありませんが、どんなことにも法則やルールやヒントがありますから、そうしたものを自分を見つめる機会として活用できるようになれば、転換するチャンスを得られると思うのです。

1時間のセミナーでしたが、ワイワイと2時間くらい楽しくお話しながらすすみました。

まだまだ個人的にお話を聞きたいという方は、先生のhacoさんにコンタクトを直接とられてください。

公開されているブログを以下にご紹介します。↓

サロンhakoの数秘占い

人との出会い、犬との出会い、どんな出会いにも学びの機会がたくさんあります。

ただ犬を飼うことになっただけなのにと思っていても、そこから新しい世界が広がっていくことを楽しめるかどうかは飼い主さん次第です。

これはあくまでも結果を出すための行為ではなく、過程を豊かなにするためのチャンスです。

セミナー終了後やプライベートトレッキングクラス、スカイプ通信講座といろんな学びのクラスで楽しくともに学ばせていただきました。

今年は本当に暖かくトレッキングには最適の日々が続きます。

訪問クラスを受講のみなさんも、ぜひトレッキングクラスに起こしください。

これぞグッドボーイハートの本質、そして犬の新たな姿に触れる最高の時間です。

<犬のこと・動画>犬との大切な遊び「ひっぱりっこ遊び」をちゃんとできてますか?

犬といっしょに暮しているといっても、犬と何をしたらいいのかわからなくなってしまうことはないでしょうか?

もしあるとしたらそれはとても正直な意見ですし、犬とのかかわりやコミュニケーションを真剣に考えている証拠です。

犬とかかわるということが、犬をただなでたり抱っこしたりすることで終わっている場合もあります。

ただ犬が家のソファの上で寝そべっていたり、犬用のベッドで寝ている姿を見て、ただ癒されているだけのこともあるかもしれません。

室内飼いであれ外飼いであれ、現在の犬たちは毎日暇ですることがありません。

室内拘束されているか外で係留されているかのどちらかなのですから、することがないのも当然のことです。

そんな暇な犬たちと狭い空間でもぜひやっていただきたい遊び、それが「ひっぱりっこ遊び」です。

ひっぱりっこ遊びにはかなり誤解のある意見を聞くことがあります。

極端な誤解の例では、ひっぱりっこ遊びは犬が狂暴になるからやってはいけないというものです。

もし犬とひっぱりっこ遊びをするとしても、絶対に負けてはいけないという変わった意見も聞いたことがあります。

実はこのいづれも問題にする必要もないことです。

なぜなら、ひっぱりっこ遊びはものを奪い合う遊びではなく、奪い合って力を競う遊びでもはたまた喧嘩でもありません。

ひっぱりっこ遊びは共同作業のひとつです。

ひっぱりっこ遊びは子犬のころから犬と犬が行う対等性の高い遊びなのです。

この犬とのひっぱりっこ遊びですが、案外ちゃんとできていません。

ひっぱりっこ遊びを見せていただくと、ひっぱりっこではなく犬がおもちゃにぶら下がる状態になっていることがよくあります。

犬は飼い主が持つおもちゃの一部を口でくわえてひっぱるような状態になっているように見えるのですが、飼い主がおもちゃをひっぱるとそれについて歩いたり、おもちゃにぶら下がった布のようになったりします。

そして、犬は途中でひっぱりっこをやめて口にくわえたおもちゃを飼い主の目の前に置いて後ろに走り出し、飼い主におもちゃを投げることを要求しながら、ボールを拾う遊びの方に変えてしまうことがあります。

これは、ひっぱりっこ遊びが不得意な犬の行動のパターンとしてよくあるものですが、こうした犬にこそひっぱりっこができるようになってほしいものです。

レッスンの時にもよくひっぱりっこ遊びを見せていただきます。

ほとんどのケースでひっぱりっこ遊びは成立していません。

今回はお預かりのリンちゃんとお庭でひっぱりっこ遊び練習をしたときの動画をご紹介します。

※写真をクリックすると動画が再生します

リンちゃんとのひっぱりっこ遊びの様子です。

まだ1歳になっていないシュナウザーのリンちゃんとひっぱりっこ遊びの練習をしている様子です。

動画でご覧になるとわかるように、人が後ろにおもちゃを引くとリンちゃんが少しついてきてしまいます。

このまま人のペースでおもちゃを動かしつづけると、リンちゃんはずっとおもちゃに引きずられるようにしてついてきてしまいます。

そこで、リンちゃんがうまくひっぱりっこができるように誘導していきます。

ひっぱりっこ遊びの基本姿勢は、お互いが体重を後ろにかけるようにして引き合う形です。

ひっぱりっこのどちらか一方が体重を乗せすぎると、片方に引きずられてしまいます。

同じ理由で、どちらかがきちんと体重を後ろに乗せていないと、やはり引きずられてしまいます。

お互いに同じ力で後ろに引き合うことでひっぱりっこがなりたっているのです。

では、どのように誘導したらいいのかというと、犬がひっぱりっこの状態を維持できるような「ポジション」をとれるようにおもちゃの位置を誘導していきます。

微妙な引き加減で調整することで、犬はその位置を確認し相手が求めていることを受け取っていきます。

ひっぱりっこ遊びが継続するように体重を維持し続ける必要がありますから、座ったままの状態ではなかなかうまくいきません。

うまく教えていくためには、小さな犬を相手にするときにも体重移動が楽にできるようなポジションをとってみてください。

家庭訪問クラスのときにこのひっぱりっこの説明をしていると、案外男性の飼い主さんの方が飲み込みが早くとても上手に誘導されます。

スポーツ経験などの体を使った経験が、犬との遊びに影響をしているようです。

人とひっぱりっこができるようになると、今度は相手が犬でもひっぱりっこができるようになります。

ひっぱりっこ遊びは、犬の遊びとしては必須で、犬の精神的な成長にも大切な役割を果たします。

犬が何歳になっていても楽しめる作業遊びなので、ひっぱりっこ遊びを楽しんでください。

<日々のこと>しだれ梅が咲きました

毎日あまり変わりばえのしないような日々を送っている中で、ふと風景の中に心をほっとさせてくれるものが見つかることがあります。

福岡の自宅の庭でも、七山のあちこちでも梅の花が咲き始めました。

そして先日、七山のオポのお墓のしだれ梅が花を咲かせました。

昨年はあまり元気でなくもしかしたら育っていないのかと心配していたのですが、一年を通して様子を見守っていたところ、今年は元気に咲いてくれました。

育たないなと思っていても急に開花する時間差のこの成長は、犬の成長と同じです。

梅の花が咲いた日が自分のちょっとした記念日だったので、偶然とはいえ少しだけうれしい気持ちになりました。

この季節、小さな犬ちゃんたちと寒い2月でもトレッキングクラスを楽しんでいます。

犬が小さいと風邪をひくのではないかと心配されることがありますが、そんなことはありません。

柴犬のような毛の深い犬でも外に出していると風邪を引かないかと聞かれることがあり、こちらがびっくりすることがあります。

柴犬のような毛質の犬であれば外飼いでも全く問題なく対応できますし、チワワのような小さな犬でも山歩きでも元気に活動します。

もし犬がそんな外活動もできなくなっているのであれば、体の機能が低下しているということです。

体の機能が発達せずにバランスを崩している結果として風邪を引いてしまうことがあるということなのでしょう。

犬はそもそも外で活動し室内は休憩する場でしかありません。

自宅の中で遊ぶことを考えるくらいなら、冬のこの時期でもお庭や公園や山にいっしょに出かけて行って外で活動する時間を作ってあげましょう。

北風にあたって冬を過ごした犬は活気があり、精神的にも強くなります。

飼い主さんたちはみなさん優しい気持ちはたくさんお持ちです。

寒いのにかわいそうではないか、震えているのにかわいそうではないか、と犬が少しでもストレスを表現するとそれを見守ることができないようです。

ちょっと寒いけどいっしょにがんばろう、ちょっと怖いかもしれないけれどきっと乗り越えられるよとそばで黙って見守れるようになるためには、犬を信じそして自分を信じることからです。

自分自身も何かひとつでも乗り越えつつちょっとだけでも前進しているときには、きっとそんな気持ちになれると思います。

犬は飼い主とともに歩むのです。

犬だけ成長ということはありません。

犬はどこまでも飼い主の鏡なのです。

<クラス・動画>家庭訪問クラスでお散歩の練習:首輪とリードで街中を歩くこと

家庭訪問トレーニングクラスのカリキュラムの中には、日常生活で犬のお世話や社会活動に必要なことが入っています。

どこから始めるか、何から学ぶかは犬の状態や環境、飼い主さんの希望などで多少手順は異なりますが、散歩のやり方や練習は必ずやってます。

今回ご紹介する動画は、一度お散歩練習風景として紹介させていただいた黒柴犬のカレーニンちゃんの練習風景です。

この日、カレーニンちゃんと公園で他の練習をした最後に、犬の状態を見てハーネスを外す提案をさせていただきました。

散歩練習の最初は、ほとんどの犬にハーネスの利用をお願いしています。

もちろん理由あっての提案ですが、ハーネスを散歩のときにずっと使ってほしいということでもありません。

犬の状態や環境など、必要に応じてハーネスの使用から首輪とリードだけで散歩する方法に切り替えるご提案もします。

逆にずっとハーネスをつけたまま散歩することをお勧めしている場合もあります。

散歩の道具としてハーネスを利用した方がよい犬や環境があるためです。

うちはハーネスを使っているという飼い主さんはご安心ください。

黒柴犬のカレーニンちゃんの場合には、リードの合図を送る道具をハーネスからリードに切り替えるご提案をしたということです。

※クリックすると動画が再生します。

●首輪とリードで歩く練習をはじめたカレーニンちゃん

生後6ケ月なのでまだまだ不安定な年齢です。

状態によってはまた散歩の道具を変える必要があるかもしませんが、環境に応じていくつかの道具を使いこなすのも飼い主さんとしての力量です。

また、この日新しい道具の提案もさせていただきましたので、近々バージョンアップしそうです。

以前こちらのブログでご紹介した散歩をはじめたばかりのカレーニンちゃんの動画はこちらでご覧になれます。

過去ブログ記事:<クラス>子犬のはじめてのお散歩トレーニング

<日々のこと>やまごちの猟師さんに竹の伐採を習う:七山の尾歩山の冬のお手入れ継続中

険しい裏山を背にしているグッドボーイハート七山校では欠かせない山の手入れです。

山の手入れの季節は秋から冬にかけて。

植物たちが根を伸ばすことにエネルギーを注いでいる間に、土の上に出ている部分を切ってしまい、成長を止めたり遅らせたりします。

山の手入れの中でも特にやっかいでなかなか手が付けられないでいたのが「竹」です。

孟宗竹というすごく太くてスクスクと大きくなる竹で、タケノコの親たちですね。

竹は径がすごい勢いで広がるため、きちんと伐採しておかないと山はあっという間に占領されてしまいます。

せっかく尾歩山で育てている広葉樹も、竹の勢いが強いと養分をとられてしまい枯れてしまうのです。

その竹の手入れのために助っ人を迎えることができました。

グッドボーイハートハートでいつもみなさんに買っていただている鹿肉ジャーキー「やまごち」を作っている猟師さんに七山に来ていただきました。

竹の手入れの仕方がわからないと相談したところ、快く引き受けてくださり、やっていただきながら私でもできるようにと細かく指導していただけたのです。

竹の小枝の払い方から倒す方向やその方向を決める手順、倒すためのロープのかけ方や結び方など、ただ竹を払うといっても学ぶことはたくさんあります。

効率よくできるだけ力を使わないように、そして何よりも安全確保が大切です。

竹払いの作業には生徒さんたちのお力添えもあり、竹でうっそうとしていた山の境界線の一部がみるみるうちにきれいになり、風通しがよくなりました。

風が通ると自分はとても心地よいうえに山が喜ぶような気持ちになります。

なれない作業で緊張して疲れたけれど、やっぱり手入れしてよかったと思えるのです。

山慣れしている老犬がそばで風にあたりながら私たちの作業を見守ってくれました。

落ち着いている犬はそばにいてくれるだけで心強くなります。

何もない七山の尾歩山ですが、活き活きと育ってほしいという気持ちは犬に対するのと同じです。

犬はどう思っているのだろうと思うのと同じように、山はどう思っているのだろうと考えるようになったのはいつからかもう記憶にありません。

山とともに過ごしている猟師さんのお話や動きや知恵は、本当にありがたいものでした。

やマゴチさんで鹿のアキレスジャーキーを新発売されたということで早速購入してみました。

一袋はみなさんにお配りしようと思っています。ご希望の方には一本ずつお分けしますので、お声かけください。数に限りがありますのでなくなりましたらすみません。

山の手入れ、本当に楽しいですよ。とみなさんをお誘いしていっしょにやっていただく魂胆です。

もちろん犬たちもいっしょです。

山をはぐくみそして山から育てられる、とても良い時間を過ごせました。

<犬のこと>いつの間にか不自由さを強いられている犬たちの行動の異変に気づいてあげたい

家庭訪問クラスで様々なご家庭の環境における犬の行動を見る機会を得ています。

家庭訪問スタイルのトレーニングクラスを通して、様々な環境と犬の行動を観察できる機会を得ることは、犬のしつけやトレーニングを行う際に最も大事なことです。

犬のしつけやトレーニングは、犬の行動の原因がどこから起きているのかということを考える必要があるからです。

こうした作業を毎日やっているわけですから、犬の行動の何がナチュラルで何が不自然であるのか、またその不自然な犬の行動がどのような環境によって影響を受けているのかを知ることができるようになりました。

この犬の不自然な行動の中に、不自由さを強いられている犬の行動もたくさん含まれています。

「犬の不自由な行動」とは、犬が不安定な状態で行動をしているという状態です。

たとえば、床を歩く際に通常の歩行ではなく、4つ脚の動きを不規則にしながら背中を曲げながら歩いている犬。

床にオスワリをする際に、数歩下がって体をねじらせるようにして座る犬。

上記のふたつの不自由な行動は、つるつるを滑るフローリングの床の上で犬が不自由さを強いられて行動をしている状態です。

室内にカーペットなどの滑らない場所があると、その上に乗ったときの犬の行動がフローリングの上で行動するときの犬の行動を明らかに違っているので、それが床面の影響によって起きていることがわかります。

オスワリやフセをしようとしても滑る床面では不安定になるため、壁際やなにかの家具のそばで座ったり伏せたりしている犬たちもいます。

壁際での行動は滑る床面以外にも原因が考えられますが、床面が理由になっていることもあります。

飼い主さんについて歩く、飼い主さんにとびつきながら歩くことが日常化している犬たちは、飼い主さんを見上げたりとびつきながら移動をくり返すために、こちらもとても不自然な歩行=移動をしています。

飛びあがるうさぎのように移動する犬たちを見ていると、普通に歩くということが全く身に付いていないのだと感じます。

行動というのは恐ろしいもので、日常的に習慣化してしまうとそれはひとつの癖になってしまうからです。

人でいうところの姿勢と同じようなもので、歩く際にも自分の癖が出てしまうものです。

犬の不自由な行動は、不安定なリードの持ち方でも起きることがあります。

国内で犬の散歩を見ていると、非常に多くの人が片手を前に突き出して歩いています。

この姿勢でリードを持たれている犬は、行動に不自由さを感じ、リードから逃れようとますます引っ張りが強くなっていきます。

不自由な行動は、数頭の犬たちが生活するいわゆる多頭飼育環境でも起こりがちです。

特定の犬がテリトリーを主張しつづけ他の犬との関係性が成熟していなければ、犬の行動はとても不自然なものになっていきます。

こうして、飼い主の思わぬところで犬が行動の不自由さを与えられているということに、飼い主当人はあまり気づかないものです。

毎日同じ犬の行動を見ているわけですし、それが普通で正常だと思っているため疑う余地はないからです。

不自由さを言葉にして伝えることができない犬たちのために、客観的に誰か犬の専門家に行動評価をお願いするというのは環境改善のためにとても良い試みだと思えます。

以外と気づかれていない犬の不自由な行動を身近な犬で見つけたら、やんわりと少しずつ知る機会を得ていただけるような、そんな飼い主さんの学びの環境がSNSを通して広がるのも良いですね。

私はなかなか不器用でそこまでのツールを作成するに至りませんが、器用な方はぜひトライしていただきたいものです。

<犬のこと>お預かり中の犬ちゃんと山のお手入れする楽しみ:安定した犬だからこその行動のパターンとは

犬ちゃんのお預かりクラスのときに私が楽しみにしているのは、その犬ちゃんといつもはできない時間を過ごすことです。

犬ちゃんが普段はあまりできないけれどすることといえば、ドロ遊び、庭遊び、山歩きです。

庭が山になっているグッドボーイハート七山の学校ですから、山のにおいを嗅ぎながら山歩きもせずに返してしまうことはあまりにも酷です。

といっても初回のお預かりではなかなか安全に山を歩くほと落ち着きを得ることができないので、数回の預かりを通してやっと山歩きへとたどりつくといった感じです。

お預かりした犬ちゃんの状態によっては、もっとテリトリーに対して積極的になれるような山の活動をいれていきます。

それが犬をお供にしての作業「山の手入れ」です。

山の手入れとは、山が健全に育つようにこの冬の時期、3月くらいまでの時期に無駄に生えている木々を刈り込んだり、倒木が藪を生まないように処理をしたりするものです。

足場は道もなく段差もはげしくロッククライミングのようにつかみかかって登るような場所もありかなりアクロバティックです。

そのような場で作業をするのですから、とても犬のことをしっかりと見ていることはできません。

むしろ犬の方が人の動きをよく把握して自分の身を守りつつも周囲のテリトリーを守ろうとする行動が引き出されてこなければ大変危険です。

なので、この山の手入れに連れて行ける犬は本当に限られています。

作業中に邪魔をされることは犬にとっても危険ですが、作業をする私にとってもとても危険なことです。

ではなぜそんな場所に犬を連れて行くのかということ、犬がこのことを通して引き出される行動には特別の意味があるからです。

特別な役割を任されているそんな力が犬の中に湧き上がってきます。

オヤツをもらうためでもない、人から命令されたわけでもないのに、なぜかその仕事をやろうとする犬。

これが最高に犬として楽しい時間のようで、その表情、行動も活き活きとしています。

犬が小さい場合には段差や足場の厳しいところでは、抱き上げたり手を出してサポートすることもあります。

それでも必死でその困難を乗り越えて人と共に活動している犬の姿は本当に美しいものです。

自分自身も体力が落ちてきており、自分の年齢を感じる作業になってもいますが、私もこの山の手入れが大すきです。

夏場の草刈は太陽と汗と虫との闘いなので過酷すぎますが、この季節の山の手入れは気持ちがよく、体が温まり、終わると暖炉にあたってコーヒーを飲めるというごほうびもあります。

こんな山の手入れにつきあってくれる犬ちゃんがもっと増えればいいなと、勝手に期待を膨らませています。

山の手入れのお供までいかなくても、山歩き、庭でのテリトリーの番、テラスの番犬など、それぞれにグッドボーイハートには犬の仕事がたくさんあります。

グッドボーイハートのお預かりのときには、泥まみれ、草がいっぱいついた状態でお返しすることは了解していただいていますので、犬ちゃんには楽しんでもらったらと思っています。

お預かりの犬ちゃんはトレーニングのために預かっているわけではありませんが、犬の性質や行動の特徴を観察して新しい発見をすることは、個人的にどうしても止められなくて突っ込んでしまいます。

お預かりクラスのときには睡眠不足で辛いですが、この楽しみがある限り続けていきたいです。