動物にとって震える行動はひとつの状態の現れです。

犬も震える行動をする場合があります。

震えは神経機能と結びついて起きることもあるので、犬によってよく震える犬、あまり震えない犬と別れます。

実際に自分の犬はよく震えると感じられることはないでしょうか、逆にうちの犬はあまり震えるのを見たことがないということもあるでしょう。

また、震えは神経的な操作であると同時に、身体的には体の末端に血液を送り込む生理機能も持ちます。

犬にとっては体を正常に戻すために必要な機能でもあるので、悪いものと決めつけずに科学的かつ客観的に観察して対応できるようにすることをおすすめします。

犬の震える行動について飼い主さんがとても心配されるのを目撃することがあります。

震えているけど大丈夫なんでしょうか、震えているから怖がっていますよねと飼い主さんの方が犬以上にナーバスになってしまうともう何も見えてきません。

ブルブルと震えている犬を見ると「かわいそうに」「怖がっている」と抱きしめたくなる飼い主さんのお気持ちはよくわかります。

しかし、前に書いたとおり正しく見ることができないと適切に対応することもできないので、まずは冷静さを取り戻して犬の行動をよく観察してみましょう。

犬が震えているのを見ても「犬が震えている」=「犬が怖がっている」といきなり判断を下さないことです。

即決は人の脳の方向を決めてしまう「思い込み」という墓穴になることもあります。

犬が震えているのを犬が怖がっていると思い込んでしまうと、自ら掘った墓穴に入り込んでしまいその後なんど思い返そうとしてもなかなか新しい発想が生まれてきません。

どうやら脳は解決済ボックスに入り込んだ問題を再度問題とすることを好のまないようです。

こうなる前に震える犬を見たときは「もしかしたら怖がっているかもしれないけれどそうではないかもしれない」という曖昧なゾーンにとどまって欲しいのです。

動物の震えという行動についてはもう少しいろんな状態があることを考えてみましょう。

私たちは確かに怖いときには震えますが、もっと違うことで震えることはないでしょうか。

例えば自分の経験をいうと、天ぷらやさんで天ぷらを食べたあとに帰宅してから震えが出たことがあります。このときは相当震えたので自分でもまずいなと感じました。

自分に起きたことを全く知らない人に言い当てられたときに震えるような感覚を得たこともあります。

他にも怒りがたまってくるとわなわなと震えるということをご存知でしょうか。

さらにどうしようと不安が高まったときにも震えはでます。

貧乏ゆすりという行為は最近はあまり目にしませんが、これも震えの行動のひとつです。

犬の同じように恐怖で震えるだけでなく、体調不良でも震えますし、自分の思い通りにならないことや予測を裏切られるようなことでも震えることがあります。

震えているから怖がっているという単純な判断を下さない方が賢明です。

犬同士の反応を見ていると震えている犬がいても周囲の他の犬はその犬に対して大した関心も示さないことが多いのです。

犬にとっては他の犬の状態は自分の安全や情動にも影響を与えますので、動物が闘争傾向が高まるときは主張や要求が高まることに対しては敏感に反応するものです。

ところが犬の震えについては他の犬があまり気にしない行動のようです。

他の犬を脅かす必要のない行動が無視すべき行動であるとは言いません。

ただ震えている犬に駆け寄って抱きしめたり抱き上げたりさすったりなだめたりするような行動は差し控えてみて欲しいのです。

震えている犬は一定時間を経過したりちょっとした環境の変化で震えるのを止めてしまいます。

人以上に行動がはっきりと出る動物なので震え方は尋常ではなく、本当にブルブルと震える犬もいるのでびっくりされるかもしれないのですが、少しの間だけ観察してみてください。

震えが落ち着けば声をかけない、また震えているときに飼い主が凝視しすぎると動物はなかなかその行動を変化できないこともあります。

固まるものには固まって応じる反応が出てしまうからです。

まずはリラックス、そして震えるといってもいろいろとあるからなと思い聞かせ、それから経過を観察して犬の状態を正しく把握していきます。

犬のたかだかひとつの行動ですが、いろんな意味があったり環境の影響を受けているものです。

人とは違う種の生き物なのだからひとつ知ることがすごく大変だけど楽しいのだと思って長く付き合っていきたいものです。

Author Archives: miyatake

<犬のこと>犬が震えているのは怖がっているからなのか?

<日々のこと・犬のこと>犬と暮らす独特の文化としつけ方に対する国民性の現れ

ドッグスクールのブログの記事としては少し堅苦しい題となりました。

数十年という間、人と犬の暮らしに関して考えながら過ごしていると、いろんな疑問にぶつかったり頭をかしげたくなるようなこともあります。

日々のこととして今日はまとまっていない思いを述べさせていただきます。

日本人の犬との暮らしというのはここ数十年で大きく変わっていきました。

それは昭和の時代からこの令和にかけて生活スタイルや価値観が大きく変化してきたことに連動しています。

国内で狂犬病予防法が施行されたのは昭和40年代なのでそれほど昔でもありません。

この法律をきっかけにウロウロと自由に過ごしていた犬たちはつなぎ飼いをされるようになり、その中で室内で小さな犬を飼う愛玩犬=お座敷犬と呼ばれる存在が出てきました。

その後純血種犬という文化がヨーロッパから入ってくると、ブランド品をそろえるのと同じような気持ちで、犬を飼うなら純血種犬を飼うことがひとつのステータスになりました。

次に犬は庭付きで飼うのが当たり前だった時代から、一機にマンションでのペット飼育が促進されるようになりました。

たくさんの小型の純血種犬たちが集合住宅で飼われるようになりました。

ここまでアッという間だったのですが、今では街中で見る小型犬たちが散歩する風景が定着しています。

この短期間での犬や犬と人の暮らしの変化は、大切なことをうわべだけの情報で伝えてしまう結果にもなりました。

血種が普通の犬だと思っている人が多くプードルとかチワワといった種類があるという間違った考え方が広がっています。

犬が尾を振っていることを喜んでいるからと誤解している人が大半です。

犬の短く切断された尾を生まれたときからそうなのだと思っている人が一般的です。

犬は室内で排泄すべきだと勘違いされている方もまた多いです。

こうした多くの間違いは浅く広く伝わりすぎると大半の人がそうだという風になります。

そして日本人の国民性からしてそれが固まりやすく変えにくいという傾向があると思うのです。

昨日訪問レッスンに向かう途中の車の中で気づいたことがあります。

朝の9時になると中央線が変わる県道があるのですが、その中央線の脇を走っていました。

8時58分になると変更される線には車がほとんどいなくなりました。

ラジオから聞こえる9時の時報と同時に今まで走っていたのとは逆方向の車がその車線に流れ込んでいきます。

ここまできっちりとルールを守る国は世界でも珍しいのではないかと思いました。

このすばらしいきっちりするぎる行動は、いったんそうだと収まるとなかなか変わらないという固さにもなりそうです。

犬という動物に対する情報はこれまで表面的で非常にあいまいなものが浅く広がってきました。

プードルという犬種もチワワという犬種も幻なのです。

本来はみな「犬」という動物であるというのは真実であり、とても長い歴史を作ってきたただひとつの文化です。

純血種にはまだ文化と呼ばれるほどの歴史はなく、あまりにも小さな遺伝子プールを維持し続けるこの人の操作はそう遠くないうちに崩壊してしまうことは生物学的にとっても明らかです。

なんとかその形を犬らしくキープしたとしても、その精神はすでに壊れ始めていることに気づいている人もいるのでしょうが、そうした人はあまりにも少数すぎて排除されてしまいます。

犬と楽しく暮らしている人にこんな複雑なことを考えながら生きてほしいなどとは願いません。

ただ私の願いはひとつだけです。

あなたの身近にいる犬が犬として生きることを許してください。

犬が本来の犬として行動をするのはどのようなことなのか少しだけ考える時間をください。

犬として人と関わるということあどういうことなのかを考える機会を持って欲しいのです。

この二つは犬もきっと望んでいることだと信じています。

<おすすめのアイテム>犬の歯石対策にお勧めする定番のマウスクリーナー

日々のお手入れのご相談の中でも比較的多いのはやはりお口の手入れについてです。

歯は全身の健康に影響することは知られており、人も歯の健康にとてもお金をかけるようになったのはここ10年くらいではないかと思います。

犬の場合も同じで、犬は歯石がつくのが当たり前と思われている時代もありました。

犬の寿命は人と同様に伸びてきたのですが10年前の犬の寿命は10年くらいだったので、歯石がついた歯が抜け落ちるほどに高齢の犬もいなかったのです。

ところが最近は犬の寿命も延び、それに伴い健康寿命や予防のための医学やケアに関心を持つ飼い主も増えてきました。

その中でも特に気になるのは歯のお手入れです。

人と同様に犬の歯石も全身の健康をむしばんでいきます。

健康に生きていくためには歯のお手入れは欠かせないものとなっています。

ところが不思議なのは野生の犬科動物は歯磨きや歯の手入れをしなくても歯はある程度健康な状態に保たれています。

なのになぜ犬には歯石がつくのでしょうか。

正しくはすべての犬に歯石がつくわけではありません。

犬の食べているものや生活環境や遺伝子の情報や歯やあごの形や形成など、歯の状態に影響を及ぼす様々な要因が歯石がつきにくい環境であれば犬はすぐに虫歯になったり歯石がついたりやしません。

歯磨きを毎日している人と比べても歯磨きをしていない状態であそこまで健康な歯を保てるのはそれだけ犬が人よりも野生に近いということでしょう。

とはいっても犬も野生動物のように歯の良い状態を保つことができなくなっています。

さきほど上げたような歯にとって適切な環境というのが様々な場面から失われているからです。

犬に与える食事が直接的に歯石のつき具合に影響することは確かなので、食事の内容について注意を払うことは絶対にしていただきたいのです。

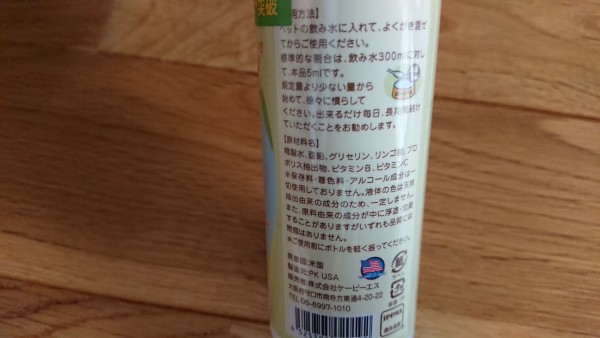

そうであっても歯石がついてしまう犬やすでについている歯石を落としたい犬には、このマウスクリーナーをおすすめします。

アメリカで生産されているもので10年以上前からあった商品ですがこのたびリニューアルされてバージョンアップしたものを先日展示会で見かけて仕入れました。

商品名はマウスクリーナーゼロ

従来商品は今までにたくさんの飼い主さんに使っていただいてある程度結果を出してくれた商品でした。

副作用がない自然の素材でできているのはもちろんのこと、毎日の飲み水にいれるだけでよくしかも犬も抵抗なく飲んでくれるのも助かります。

今回少しお安く仕入れられたので定価2,052円のものをグッドボーイハート価格でお渡ししますのでご希望の方はご連絡ください。

歯石取りや口腔内ケアにおすすめの商品は他にもあります。

どちらがいいのか犬に合わせてお試ししながら決めていただければと思います。

すでに歯石がたくさんついてしまっている方はさきにこちらのマウスクリーナーを試されると良いかもしれません。

<クラス>梅雨入り前のトレッキングクラスで自律神経を鍛えよう

雨模様が多くなってきましたのでそろそろ梅雨入りしそうです。

梅雨が明けると犬の苦手な猛暑がやってくるから、夏の前にトレッキングクラスでステップアップします。

久しぶりに他の犬たちとトレッキングする犬もいて、飼い主さんもちょっとだけドキドキします。

ですが多少の緊張感があってこそ社会性というのは身に付くものです。

慣れすぎて礼儀をなくしてしまった家族や仲間の間では社会的な態度を身に着けることは難しいのです。

梅雨入りしそうなこの天候も犬にバランス感覚を求めます。

犬のバランス感覚は自律神経のバランスによって保たれています。

体のバランスも精神のバランスも、自律神経の機能性の高さが犬に影響します。

自律神経の仕組みは人も犬も同じですから、科学的な根拠があり勉強のし甲斐もあるというものです。

山歩きは自律神経のバランスを整える働きを助けてくれます。

体のバランスをとるということは、心のバランスをとることでもあるのです。

心のバランスが乱れているなと感じたら、体のバランスをとる練習をすると機能回復が進むというのはとても理にかなった話です。

天候がバランス感覚を必要とするというのは、自律神経は気圧の影響を常に受けているからです。

高気圧のときには交感神経が優位に働きやすく、低気圧の時には副交感神経が優位に働きやすいのです。

犬のテンションの高さは気候の影響も受けています。

トレッキングクラスはただワイワイと騒ぐようなクラスではありません。

ちゃんと仕組みがあって学ぶことがあって、ただそれを楽しみながら学んでほしいという目的で開催しています。

定期的に参加されると適当な慣れが生じてリラックスと緊張のバランスも取れやすいのでおすすめします。

<犬のこと>犬の多頭飼育、2頭目の犬が先住犬に影響を受けやすいという事実

お留守番が多く活力なく生活する犬をみて飼い主さんが思うのは「お友達がいたらいいのではないか」という発想です。

こうした理由から2頭目の犬を迎えることが増えています。

2頭目や3頭目を飼う理由には犬が小型になってきてスペース的に飼いやすくなったり食費などの費用的にお手軽になったという理由もあるし、小型犬だから散歩に行かなくてもいいという誤った情報が広がってしまい世話が少なくなったということもあるかもしれません。

2頭目を迎え入れされたご家庭の犬の相談は、先住犬との相性というよりもむしろ2頭目の犬に向けられます。

ところが次に迎えた2頭目の犬は落ち着きがなく吠えたり騒いだりトイレの失敗をしたりするというご相談が多いのです。

もしくは2頭目の犬が人になつきにくく怯えることもあって世話をしにくいというご相談もあります。

実際に犬の状態を見せていただくと2頭目として迎えられた犬は落ち着きなく動き回ったり興奮したりして落ち着かせのコミュニケーションもなかなか通用しません。

コミュニケーションが受け取れないほど強いストレス状態にあることが多く生活環境を整える必要性のある状態です。

その生活環境の整備の中には、人の接し方や犬への理解も含まれます。

ここまでは1頭を大切に飼われている飼い主さんも同じことです。

ですが多頭飼育の場合にはもっと重要な因子があります。

それが先住犬なのです。

2頭目のご相談を受けるときに多いのですが、飼い主が先住犬は全く問題がないと宣言されます。

先住犬が活力なくほとんど動かないような状態なので、先住犬は大人しく飼いやすい犬であるのは事実なので問題がないというのもまた事実でしょう。

正しくはこの犬は人が問題と感じるような行動は起こしませんということです。

とてもわかりにくい状態なのですが、この活力のない状態の犬たちですが実際には犬の発達やコミュニケーションに問題を抱えていることが多くあります。

この先住犬のコミュニケーション障害やストレス状態が2頭目の犬に強い影響を与えています。

特に子犬ではじめて人との生活をはじめた2頭目の犬は、生活の中いいる同じ犬という種族である先住犬から情報を得ようとします。

人よりも犬に関心が高いのは犬としてはむしろ正常です。

ところがこの先住犬が実は内面的にいろいろと不具合を抱えていてそれを表現できないような状態になっているとすると、2頭目の犬は荒れていきます。

それが子犬となるとなおさらのことです。

子犬は荒れてきて手が付けられなくなり、1頭目の犬はお利口さんなのに2頭目はいうことを聞かない犬というレッテルを張られてしまいます。

本当は先住犬の方に問題があるのですよとお伝えしたいのですが、問題となる行動を起こさない犬の問題は犬という動物を深く理解しなければわかるものではありません。

この問題は本当に問題なのです。

2頭目の犬にとってだけでなく、先住犬の幸せにとっても2頭の関係にとっても大切なことです。

犬を飼う飼い主としては問題を課題に替えて解決できることとして取り組んでいただく機会を持っていただければと思います。

犬のしつけやトレーニングはオスワリ、フセを教えることや叱ったりほめたりすることだけではありません。

むしろもっと別のところにその意義があることを体験していただける機会としてトレーニングクラスを活用してください。

<クラス>犬語セミナー開催しました。次回の開催は秋です。

先週末に5月の犬語セミナーを開催しました。

今回は保護施設や保護団体から家庭犬となった犬たちのビデオが多かったのが特徴です。

王道のザ・ミックス犬たちです。

小型の純血種犬が増えてきたので都心ではあまり見かけなくなってしましましたが、アジアの犬はやっぱり雑種が一番犬らしいです。

彼らの良さは本来の犬としての習性や行動を十分に残していることです。

遺伝的にストレスを与えられていることが少ないので、犬の遺伝子情報の中でも大切なものがきちんと引き継がれています。

ところが最近の保護犬たちの中には人になつかず飼育が難しい犬もいます。

野犬の子だから人になつきにくいと片付けられてしまうこともあるのですが、実は問題はもっと複雑です。

雑種の中には都心とは離れて生活していた親犬から生まれたものもいます。

本来なら犬自身が人との距離を取りながら経験と学習を重ねて警戒心を低め服従心を高めて人の生活の一部に入ってきたはずです。

だから犬とのコミュニケーションばかりでなく人のこともよく理解しているのが雑種犬でした。

ところが人の不用意な餌付けによって生き延びてきた犬の群れの中には人と関わることの難しい性質を持つものも出てきました。

どの時代にも犬という動物そのものには欠点がなく、いつも人が動物に対して行ってきたことだけが問題なのです。

人はその問題を知り自分たちの行動をいかに変えていくかに気づきそして勇気をもって変えていくしかありません。

犬語セミナーの次回の開催は秋頃を予定しています。

ブログでご案内します。

<犬のこと>今さら言えないアルファロールって本当に必要なの?

最近ですがコーヒーのフィルターとドリッパーを買い換えました。

今まで使っていた台形のものから円錐形のものに変えたのです。

今さらと思われるかもしれません。

私の中では定番だった見慣れた且つ使い慣れた台形のドリッパーから、いつの間にか円錐形の方が主流になっていたことに最近になって気づいたのです。

どの形のドリッパーでコーヒーを入れるとおいしいかなど、台形ができるときに吟味つくされたものだと思っていましたから今さら感があるのは自分の方です。

長らく使って定番になってしまったものを覆してやっぱりこっちの方が良かったのではないかというのは、現場にいる人が一番決断しずらいことです。

だったら今までのは何だったんだという後悔、他人に申し訳ないという気持ち、そして自分の面子の部分でも新しいことに踏み出せないことはあります。

実は犬のしつけの方法にもそうしたものがあるという事実を受け取りつつ、まだまだ知らないことがあると、よりよい関係作りがあると謙虚に学び続けることで気づいていくしかありません。

間違いに気づいたらごめんなさいを言ってすぐに変えられる、それが信頼を勝ち取ることではないかと思います。

<日々のこと>環境の中で動物たちとの距離感を図る

春から初夏にかけて七山では動物たちの行動も活発化しております。

冬の間あんなにシーンとしていたので、ごそごそといろんな動物が活動し始めるのがはじめは楽しいものです。

ですが次第にその数も種類も多くなってくるので、近付いてほしい動物と遠ざかってほしい動物など区別してしまいます。

先日預かりちゃんたちのたくさんいるときに玄関ドアを開けっぱなしにしておいたら、ツバメが部屋の中に入ってきました。

1羽、2羽と、室内をぐるぐると旋回して飛び回りカーテンレールの上にとまり出ていきそしてまた入ってくるを繰り返していました。

巣をつくる場所を探していたのでしょうが、ツバメが来る家は気がいいと聞いたことがあったのでうれしくなりました。

春にはこんなお客様もいました。

バイクのカバーの中であたたかく過ごしていたシマヘビさんの子供です。

蛇はほとんどの来客からも毛嫌いされてしまうのですが私は怖くありません。

小さいころから母が庭先に来る大きな蛇を見て怖がる私に「蛇は話がわかるからお家に帰りなさいと話しかけるのよ」と言われて育ったからでしょう。

家の周辺で毎年みかけるシマヘビが代替わりをしたことを知ってすごくドキドキしました。

庭にはイノシシの掘り返した穴や石ころがあちこちに転がっています。

花を密を吸うために蜂たちもやってきました。

室内では大蟻と戦っています。

そしてついに草刈りのときに不覚にもブヨに顔面をやられてしまいました。

人の身近に近づいてくるというのは人を中心とした考え方で、そもそも住んでいるテリトリーが重なっているだけのことです。

その中で人が絶対に守りたい空間は室内(巣穴)と常に移動しつづける自分の周辺です。

その空間の中に受け入れられたのは唯一の動物たち、犬と猫です。

そもそもはお互いに重なったテリトリーの中に生育していたものが、自然と巣穴を共有するようになったというわけですが、犬が室内まで入り込んで生活するよゆになってからはまだ100年もたちません。

猫になると日本猫は一部の島を除いては絶滅してしまいましたので少し複雑です。

今いる猫たちは西洋からきた外来種になりますがここまで増えるともはや外来種として区別することもできなくなります。

嫌われる動物と歓迎される動物、その人の選択の理由は最初はあくまで人側の利点だったのでしょう。

そして今でもそれは変わらないのだと思います。

人にとって価値があるから、人にとって利益があるから、人に何か良いものをもたらすから動物たちは人の生活の中に入ることを許されてきた。

そして今では動物側の意図とは別にはじめから犬という動物は人と生きていく以外の選択肢を持ちません。

世界的にみれば違いますが、国内では大半そうなってきました。

犬が自分の選択で人と暮らしを共有したいと思ってくれればいいのにといつも願っています。

<犬のこと>動物の本能は発揮してこそ生きる力になる

預かり犬さんたちのお世話に七山の学校周辺の草刈りに挑みました。

毎年のことながらため息しかでないこの戦いですが、見て見ぬふりができないのが自然の猛威です。

やる気を絞り出して取り掛かった草刈り中に素敵なものを見つけました。

小鳥の巣です。

低木のつつじに絡まった葛を処理しているときに見つけました。

巣立ちの後なので巣はもぬけの殻です。

それで失敬して取り出してまじまじと見ることができました。

作りがすごいのです。

巣の中面、外面の上側、底部分と部位によって使われているパーツが異なります。

シュロの繊維だったり草の根っこだったりカヤだったりします。

こんなものを見事に作り上げる技術は親からならったのではなく、その小鳥の中から引き出されているのです。

これを本能といいます。

動物が本来持っている能力で本能が動物が適切な環境で生きる中で、生きていくために必要なため自然に引き出され使われる能力です。

小鳥は巣をつくって「さすがに自分は特別にすごい」と思ったりはしないでしょう。

巣をつくって繁殖をする小鳥であればどの小鳥でも持っている能力なので、努力しなくても身についていますし練習も必要ありません。

本能というのを人は少し恐れていないでしょうか。

たとえば犬が本能的な行動をしたときに犬をバカにしたり笑いものにしたり嫌悪感を示したことはないでしょうか。

人に比べて犬は下等な動物として扱われがちが、その理由は第一が理解不足、第二が本能的な機能を発揮する動物だからです。

犬は家畜化された動物で、国内では法律上も人の管理下にありますので、扱いが人によって制限されてしまうは当たり前のことです。

世話を放棄するネグレクト的な扱いはもとより、犬をかわいがる行為や犬の行動を面白がる人側に犬の本能的な部分を阻止してしまっていることもあります。

犬は本来の犬から近親繁殖を重ねた純血種犬に向かうにつれて、その大切な犬としての本能を欠落させてきました。

本能を発揮して輝くことが動物の本領なのに、引き出しの奥にしまわれた本能は生涯使われることがないこともあります。

うちの犬はどうなんだろうと思われたら、次のことを観察してみてください。

自虐行動、常同行動が日常的に多発している犬は、欲求が抑えられ本能的な行動が封印されている可能性があります。

激しい咬みつきなどの過剰な攻撃性や走り出す逃走行動についても同じです。

本能的な行動は欲望とは違います。

人の恐ろしい欲望と比較すると犬の欲求は大変シンプルですが、ストレスがかかると犬というシンプルな動物も特定のものに執着します。

犬の素敵な本能を感動していただくために、今一度生活環境を見直してみるのも良いでしょう。

<犬のこと>ドッグフードに蟻がたかっているのは何故だと思いますか?

犬に与える食事のこと、毎日の健康管理の柱のひとつになりますから大切です。

犬にどんな食事を与えたらいいのか、どのようなドッグフードがいいのか、もしくは手作りゴハンがいいのかとても大切な疑問です。

グッドボーイハートでは一定の基準をもとに犬の食事を選択していただくようお願いしています。

犬のしつけやトレーニングに食事が関係するのかと思われるかもしれませんが、犬の行動と犬の精神は結びついています。

犬の脳や精神が健全に発達しなければ、犬の安定した行動を引き出すことはできません。

現に犬の個体や生活環境にあった食べ物を与えるようになると、犬の行動が激変してしまうこともあるのです。

おすすめする犬のゴハンですが、市販のフードなのか手作りゴハンなのかはあまりこだわっていません。

どちらにしてもこんなフードだけは与えないで欲しいという最低の基準があります。

以前ブログにもご紹介しましたのでこちらもご参照ください。

<犬のしつけ方>ドッグフードの選び方:これだけは絶対に避けたいフードとは

実際に犬たちが食べているものを実感できるのはお預かりクラスのときです。

グッドボーイハートの生徒さんたちのゴハンはにおいのきついものはほとんど使われていません。

でもたまにこのフードが安定するからという理由でにおいがきついドライフードを与えてあることがあります。

このフードを持ち込んだときには室内がすごいフードのにおいになってしまい、ビニールにビニールを重ねるような形で保管しています。

ご自宅に伺ったときはあまり気にならないのですが、犬も同じ臭いになっているわけですから慣れてしまうのかもしれません。

先日このにおいのきついフードを預かり犬ちゃんに与えたのですが、環境の変化か少し残してしまったので庭先に出していました。

室内においているとにおいがきついからという単純な理由ですぐに片付けるつもりでした。

数時間して思い出し食器を取りに庭に出たら、すでにそのドライフードには大量の蟻がたかっている状況でした。

写真をご覧いただきたかったのですが、とても気持ちの良いものではありませんので省略します。

なぜたんぱく質を主食にしているはずのドライフードに蟻がたかるのでしょうか?

キッチンの砂糖や私のシリアルにすら蟻がたかることはないのにですね。

昆虫はそれほど間違いは犯しませんので彼らのセンサーは正しいのでしょう。

おそらくこのドッグフードには大量の甘味と油分が含まれているということです。

犬が肥満になりやすかったり虫歯になりやすいのはこうしたフードを食べ続けているからです。

グッドボーイハートでお勧めしているオポにも与えてもいいと思ったフードを同じ条件で庭に放置しておいても蟻がたかることはありません。

もちろん手作りゴハンを庭においていても蝿はきても蟻がたかるということはありません。

知らず知らずのうちに犬に負担のかかるものを与えていることがあります。

自然食に近い手作りゴハンやドライフードの方が腸内環境が安定しないというのもわかります。

砂糖と油でできたフードの方が犬が食べますし便の状態も安定するのです。

でも目先のことに騙されてはいけません。

こうしたフードで便の状態が安定するのは消化の必要のないものばかりが含まれているからです。

数年すると体がぼってりしてきますし、そうでなくても犬の体臭が臭くなっていくので犬に悪影響を与えていることはわかりやすいものです。

蟻のたかるフードは犬のゴハンにはお勧めしません。