やっと「Jの日」がやってきました。

「Jの日」とは、お預かり犬たちがいない上にレッスンにも出かけないし来客もない、簡単に言えば休日ということです。ジェイを2月に迎えて以来、計画していたJの日はいろんな理由で消えていってしまい、ジェイが家に来てから初めてのJの日を迎えることができました。

家でゆっくりと過ごすというプランもあったのですが、どうしてもジェイを連れていきたい場所があり、ダンナも一緒に出掛けました。

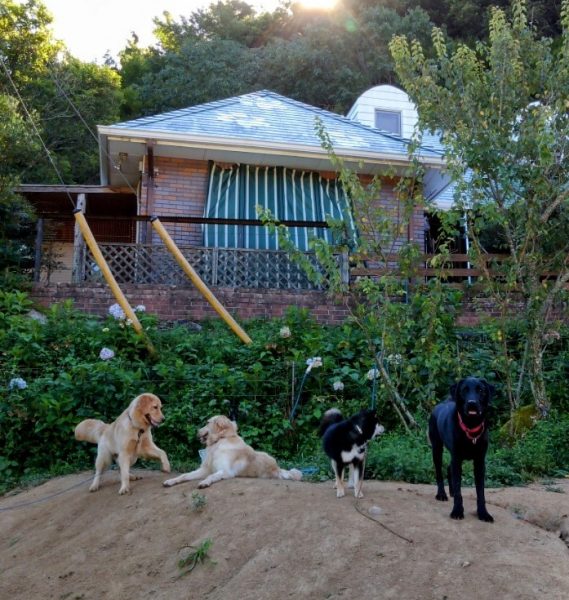

その場所とは、オポが若いころからお世話になっていた知人の住む川沿いの家で、都会に住んでいたオポのオアシスになっていました。当時はその先輩も犬と暮らしていて、山の中にある犬と暮らす生活が女性でも可能なのだと教えてくれたのはこの場と知人でした。

ジェイを連れていくと知人はすぐに渓谷の方に案内してくれました。

オポとなんども通って川登りをした場所を久しぶりに訪れたことで懐かしい気持ちがこみあげてしまい、草履を履いていたのに思わず岩の上に登ろうとして滑ってキャーという状態でなんとか手で着地をしたものの思いっきり腰をひねってしまいました。

あれから20年…なのですから転倒するのも当たり前です。自分の年齢も20歳重ねてきたことも全く忘れているほど時間というのはあっという間なのですね。

いつも自然の中で過ごしていて川にも慣れているジェイの方はあまり興奮した感じはなく、私やダンナが行く岩にはついてきました。今年はもう寒いので来年また川登りをしに来ようねと約束しました。

そして、もうひとつの思い出の場所にもジェイを連れていきました。この公園は七山地区の横にあるため池のある公園です。オポと七山に引っ越したときに、オポがプール替わりに利用していた場所です。

生徒さんたちともよくトレッキングコースとして利用していましたが、3年前に線状降水帯の被害があったことで道路の破損も見られたため出向くことがなくなっていました。

今回久しぶりに訪れたのですが、やはり公園は利用禁止になっており、ため池周辺の樹々も手入れがされないまま放置されていました。

しかし大きなため池は健在で、ジュンサイが群生していました。懐かしくなって近くまで降りていきました。ジェイが池に自分から入るかどうかを見守りましたが、足先を水に着ける程度の興味は示したものの私も入らないのですから入ろうとはしません。

特別怯えた感じもないのですが、あえて飛び込ませる理由もなかったのでしばらく散策して過ごしました。くんくんと水から漂う匂いを嗅ぎながら初めての自然の中へのお出かけを満喫してるように見えました。

オポハウスが最高にすばらしい場所なので出かける必要もないのですが、ジェイは車で出かけるときには少し興奮した感じで車に飛び乗り、小さな冒険を楽しんでいるように思えました。

また、機会を見つけてちょっとした冒険旅行にいこうと思います。

私の方は転落時に大きくひねった腰の痛みで、仕事に多少の影響を及ぼしていましたが、現在は快復に向かっています。あれから20年…をいろんな意味で胸に刻み「若くない、でもまだできる」と、引き続き満身創痍で挑みます。

グッドボーイハートは人と犬が共に成長して調和することを目指すドッグトレーニング・ヒーリングスクールです。

懐かしの場で興奮したのはジェイよりも私の方でした

動物と対話する人「ジェーン・グドール博士」が逝去

当ブログでもなんどか触れ、ホームページの私のプロフィール欄には尊敬する人としてご紹介しているジェーン・グドール博士が、10月1日に91歳で逝去されたとニュースを拝見しました。まずは、深くご冥福をお祈りするとともに、博士の動物に対する愛の深さに感謝いたします。

ジェーン・グドール博士についてあまりご存じない方も、チンパンジーが道具を使うことを初めて野生のフィールドで観察して発表した人だというと覚えのある方もいらっしゃるかもしれません。もしくは、黄色い枠の雑誌、ナショナルジオグラフィックの表紙で森の中を短パンで歩く、美しく若い女性の姿に覚えのある方がいるかもしれません。

1960年代という時代に、まだ動物の専門家でもない若い女性が単身でアフリカの野生動物の森の中に派遣されるという実話は、信じられないような話でしかありませんでした。

その上、その若き女性はチンパンジーをこよなく愛するばかりでなく、毎日森の中にひとりで出かけていって、人との接触が不可能な野生のチンパンジーと大変長い時間をかけて距離を縮めながら交流を深めていくという物語のような人生です。アフリカの森を全く知らない私もその光景を想像しながら、動物と人の豊かな関係の可能性についてワクワクと心を躍らせました。

ジェーン・グドール博士の繰り返し言う「Hope in action」は、私の中にも根付いています。どんなに素晴らしい考えやアイデア、どんなに美しい動物との関係性も、行動なくして実現することはありません。私の道に大きな力を与えて下さったジェーン・グドール博士に恥じぬよう、どんなに細い道でもどんなにゆっくりとした歩であっても歩き続けていきたいです。

以下のジェーン・グドール博士の活動についての文章は、ジェーン・グドール博士が設立したジェーン・グドール・インスティテュートから送信されたメールの中から抜粋させていただきました。

引用ここから

ジェーン・グドール博士について

1934年4月3日、英国ロンドン生まれ。26歳のときにアフリカの野生動物への情熱を胸にタンザニア・ ゴンベへ渡り、チンパンジーの野生研究を開始。彼らの生活に「 隣人」として入り込むアプローチは画期的でした。1960年の「 チンパンジーによる道具使用」の発見は世界を震撼させ、 人間と動物の関係を根本から見直すきっかけとなりました。

1977年にはジェーン・グドール・インスティテュートを設立し、 博士の研究と理念を世界に広げました。1991年には「ルーツ& シューツ」を創設し、75か国の若者が思いやりある市民・ リーダーとなることを後押ししています。 晩年も博士は年間約300日の講演活動を続け、 野生動物の危機や環境問題、そして希望の理由を語り続けました。

博士は国連平和大使であり、大英帝国勲章デイム司令官を授与されています。 直近では2025年、米国大統領自由勲章を受賞し、 科学と地球への尽力が改めて称えられました。

長かった夏の終わりを見送るグループトレッキング

今月もグループトレッキングクラスを開催しました。

今年の夏もとても厳しい暑さが続き、残暑の蒸し暑さは七山でも少し違和感を覚えました。

その夏も確実に終わりに近づいてくることを感じる山の空気を嗅ぎながらの山歩きのクラスとなりました。

長年、グループクラスに通って下さっているメンバーと新しくグループクラスに参加された方も、到着時間はそれぞれに少し緊張感も漂っています。

ところが山を歩き始めると知っている犬同士も知らない犬同士も、知らない人と人もみな集団のひとつです。

今月の山はイノシシの気配が満載で、犬のクンクンは活発になりました。

山暮らしの経験があるのか、保護犬達は野生動物の気配を感じて少し鼻を鳴らしていました。少しワクワク、少しドキドキ、この山の中でずっと生きて来た動物ですから、いろんな記憶がむずむずとすることでしょう。

初めてグループトレッキングクラスに参加した犬ちゃんも、落ち着いて過ごしていました。

山の中にはまだ少しだけ蚊がいましたが、今回は目まとい虫はいなかったので助かりました。

備えあれば憂いなしのつもりで持参していたゴーグルをみなさんに見たいと言われたので、ジェイに着用して披露しました。

前回のゴーグルから進化させて本格的なものに変えてみました。

なんだか南部潜水夫の方がかぶる潜水帽子のように大きく見えるのですが、実際にはそれほど大きなものではありません。

仕様はとても良くおすすめできるお品だったので、またおすすめのアイテムとして紹介する予定です。

山から下りて来たあとは犬と犬の対面のクラスです。

若い犬くんも少し成長して、穏やかに対面ができるようになりました。

月に1回でも同じ犬と繰り返し会うことを続けていると、その犬のことを記憶として覚えていきます。

この2頭は子犬のときから度々、対面してきた犬たちですが、年齢に応じて対面時の態度や行動には変化が見られます。

こうした時間が過ごせるのも、生徒さんたちがみな協力的で根気強く取り組まれる方々だからなので、そのことにはとても感謝しています。

完成が近づいているテラスを見ていただきました。いつかこのテラスでみなさんでお茶を…という時期には、もうすごく寒くなっているかもしれませんね。

またそれも楽しい時間になりそうです。

また来月も良い時間が過ごせるように、環境整備に努めてまいります。

年内のグループトレッキング日程のお知らせ

2025年のグループトレッキングも残すところあと3回となりました。

以下のとおり日程をお知らせします。

10月26日 日曜日 10時開始

11月23日 日曜日 10時開始

12月21日 日曜日 10時開始 オポディトレッキングの日

いずれも雨天中止。少雨決行。

中止の場合は前日、ご参加申込者のみに連絡いたします。

秋から冬にかけてのベストシーズン、いろんなお出かけ行事も多くご多忙かと思いますが、ご参加の方と楽しく過ごしたいと思います。

年末までにかけてテラスの完成も近づいています。

完成までいっしょに楽しんでいただければ幸いです。

オポディの詳細については別途ご案内いたします。

“Good Boy Heart”の本の制作秘話

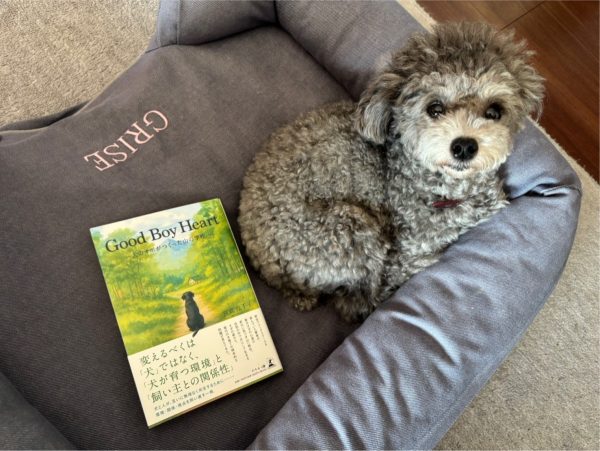

ここ数日は、本をご購入下さったからからの連絡が相次いでいます。

本が今届きました、ネットで購入しました、天神のジュンク堂で購入しました、オポさんを思い出して読んでいます…など、楽しんでいただいているようで、写真を送って下さる方もいて感謝いたします。

合わせて同じようなご質問が多いので、本の制作秘話として少しだけ紹介させていただきます。

プロローグが“オポと卵”になった理由

プロローグとして“オポと卵”を取り上げることになったのは、編集者の方の提案でした。実は、私自身は当初の本の企画の段階では、オポにまつわるエッセイを全く入れるつもりはありませんでした。オポの行動に対して考えたり悩んだりする私のブログはとても個人的なものであり、本として掲載するにはあまりにもプライベートすぎると思っていたからです。

ところが、企画段階で数名のブログファンの方に、ブログ記事のベストテンをあげて下さいとお願いしたところ、この“オポと卵”を全員がトップに入れられました。

その他のオポの行動に関するブログ記事を強く押されたこともあり、一旦は私の方で判断せず、出版社の編集のプロにお任せしようと考えを改めました。それでオポに関するブログ記事をいくつか抜粋し、企画案の中に入れて提出したのです。

本を制作するにあたり指定された文字数にできるだけ近づけて提出した企画の内容はブログ記事を大きく分類した状態で提出しました。その中で、“オポと卵”をプロローグとしましょう、という提案があり、それを受け入れた形となりました。

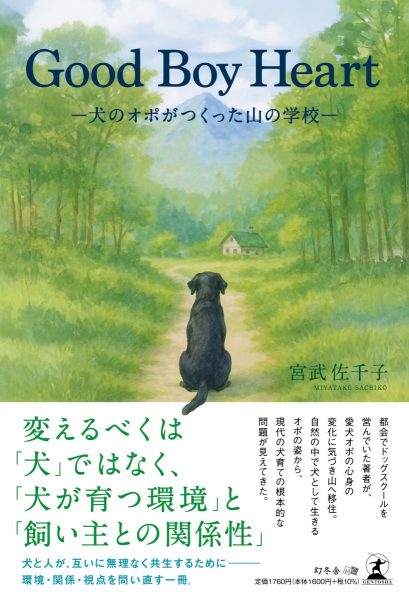

タイトル“Good Boy Heart”について

本のタイトルが“Good Boy Heart”となったのも、実は出版社の方のご意見でした。本のタイトルが決まったのはかなり早い時期でした。出版を考えている段階で、最初にブログ記事を抜粋して出版社に送った際に、論評として送り返していただいたA4一枚の用紙がありました。自費出版とはいえ、出版することができるような内容なのかどうかを出版社である幻冬舎側が判断するという意味での評価です。この論評の仮題が『Good Boy Heart』となっていました。

その後、電話で出版するかどうかについて相談に応じていただいたときに、仮題として『Good Boy Heart』と付けられた意図について出版社の方にお尋ねしました。『Good Boy Heart』はスクールの名前なので、これをタイトルにすることを全く考えていなかったからです。私は皆さんが思っている印象と違って、結構内向的なので目立ちたくないという気持ちがすごく強かったことも躊躇した理由でした。

ところが、出版社のご担当者が「これはすごくいいです。本のタイトルもGood Boy Heartがいいと思います。これは、文章に書いてあることがすごく伝わってくる言葉です」と言われたのです。そこで、もう一度「何故ブログに書いてあることをわざわざ本にして出版しようと思ったのか」を自分に問うてみました。

思うままに書き連ねた結果、読みにくくなったブログ記事をもっとわかりやすい形にしたい、グッドボーイハートのホームページがもしなくなったとしても本なら自力で一人歩きを続けることができる、これまでに学びの機会を下さった皆様に何か形としてお礼がしたい、などが本にまとめる動機でした。

しかし、これもすべてGood Boy Heartという学び場があってこその過去の時間、今の時間、そして未来の時間なのだという気持ちに至り、アドバイスを受けてタイトルは『Good Boy Heart』に決まりました。

サブタイトル“犬のオポがつくった山の学校”について

サブタイトルは、企画編集の担当の方からいくつかの案が出されました。4つくらいの案をダンナくんと一緒に見て、読み上げて、なんとなく違うよねという同じ意見となりました。そこでダンナくんが言ったのが、「オポがつくった学校だからそのままでいいじゃないか。“オポがつくった学校”これでいい」と完結させたのです。

しかし、私としては「犬」と「山」の二つの言葉をタイトルかサブタイトルにどうしても入れたかったため、“犬のオポがつくった山の学校”となりました。ダンナくんとしては「サブタイトルは俺が決めた」と言っていますので、そういうことにしておきます。

帯の内容について

白い本の帯は、本にとってはサムネイル的な存在です。本を購入する際に帯の内容を参考にすることはよくあります。そのため帯の内容はダンナくんの手伝いを得てかなり検討したものです。当初、帯の内容は企画編集者から提案されたものがありました。やはりひとつではなく2つくらいの案が送られてきました。それをダンナくんとふたりで眺めて、何か違う、グッドボーイハートらしくないよね、という同意見となりました。

当初の帯面はとても親しみやすく優しい雰囲気の言葉で飾られていたのです。ふんわりと犬と暮らしている方が手に取りそうな、売れそうな感じの帯となっており、流石だなと思える内容でした。

しかし、その優しく甘い雰囲気があまりにも自分に合っておらず違和感を覚えました。なんか気持ち悪い感じがすると私が言うと、ダンナくんも「グッドボーイハートはこんなに甘ったるくないんや、こんなんじゃない!」と熱くなっていき、ふたりで作り替えた帯が現在の帯面です。

多分、企画編集者の方のご提案を受け入れた方が売れる本になったに違いないのですが、そもそもゆっくりと出会うべき人に出会えればいい本として考えていた自分としては今の帯が気に入っています。

そして、帯にオポの尻尾がかぶさっていることに気づいて下さった方もいらっしゃいます。これははじめ帯にはなく、帯がかぶるとオポの尻尾が途切れてしまうように見えていました、これは私として我慢ならず、イラストレーターの方に、帯を付けた状態でもオポの尻尾が見えるようにしていただいたのです。この変更提案が通ったときが一番ほっとしました。

表紙について

表紙はたくさんの方に褒めていただき、また喜んでいただけてホッとしています。表紙は本の洋服なのでどんなものが良いのだろうかとドキドキして作ったのですが、案外パンと出来上がったのです。ここではネタばらしをしませんので直接会ったときに聞いて下さい。また表紙にある著者名をもっと小さくしていただくようにお願いしたのですが、これ以上小さいと本として通らないからということで、それでもごねてなんと著者名の文字の太さを最大に細くしていただきました。

そんなことなら仮名でも出版できたのでそうすれば良かったのではないかというご意見もあるでしょうが、ペンネームでは真実が伝わらない気がして本名にいたしました。今までまとまりのない形でブログ記事を書いてきたのですから、今さらなのですが最後の悪あがきでした。

本の出版について相談したのが昨年の10月だったと思います。契約が11月で12月には初版の原稿制作に取り組んでいました。すでにブログにある文章ですが、約一年間をかけて本を作った中で学んだこともたくさんあります。

またこれから思い出しながら少しずつ紹介していきます。

グリーズちゃんから届いた写真

グッドボーイハートの本の購入方法について

皆様のご支援のお蔭様で、無事に書籍を発行することができました。

たくさんの応援のメッセージをいただきありがとうございます。

グッドボーイハートの本の購入先は以下のとおりです。

Amazonショップはこちらから

楽天ブックスはこちらから

紀伊国屋書店オンラインショップ

その他の書店でも取り寄せが可能です。

オンラインショップによっては一時的に品切れになっているところもありますが、在庫はありますので入荷までお待ちください。

グッドボーイハート公式ホームページのトップページでもご紹介しています。

ショップなどで仕入れをしたいというご要望があれば直接ご連絡下さい。

何事も急に変化すると反動が生じますので、ゆっくりペースで読みたい方の手にいつか届けばというくらいの緩やかな感じで本たちが活動をしていくのを楽しんで参ります。

いつか、皆さんと読書会も開催したいなど愉快な夢を見たり語ったりして、その中で犬の真実にひとつずつ近づいていく瞬間を今後も探し続けます。

本は出版を終えましたが、本そのものはこれから旅に出かけます。

そして、私自身は終わりのない犬についての探求の旅を続けていきます。

室内照明における犬の不快グレアに配慮した環境の整備をしよう

我が家では私とダンナくんの感覚の違いによる対立が、日常的にいろいろと発生しています。その中でも頻繁に起きているのは「室内の照明に関する問題です。

ダンナくんが部屋の中の行く先々で電灯のスイッチをオンにして活動するのに対し、私がそのスペースを使うたびに電灯のスイッチをオフにするという作業が毎日のように行われています。

私がいる部屋の電灯のスイッチをいきなりダンナくんが入れることで「まぶしい!見えない」と私が反応し、逆にダンナくんのいるスペースの電灯のスイッチを私がオフにしてしまうと「暗い!見えない」とダンナくんが叫びます。

対立の理由は、私とダンナくんの必要としている光の量が全く違うからです。

眼鏡を外すと目の前に立っている私の顔そらまったく見えないというくらい視力の低いダンナくんは、電灯をマックスにしていなければちゃんと見えないといいます。キッチンでも洗面所でもリビングでも、明かりを全灯にした上で、さらに電灯の色を白くするほどきれいに見えるという世界です。

対する私の方は、電灯が白かったり多かったりすると、照明のまぶしさで逆に見えなくなってしまい、不自由さを感じると同時に不快感も感じます。

明るくすると見えなくなるという私の世界はダンナくんには理解できないらしく、よくそんな暗い場所で作業ができるね、と不思議そうにいいます。白い電気だとまぶしく感じてしまうため昼白色の光灯は特に苦手でオレンジの電球色の電灯を好む私の方は、標準からすると多少、照明に対して過敏なのかもしれません。

光が眩しすぎて不快感を感じることをグレア(glare)といいます。日常的に不快グレアを感じるシーンとしては、夜間に車のライトがまぶしいと感じられるような状態のことです。

私がこの最近このグレアという言葉を興味深く聴いたのは、椅子研究家の織田憲嗣氏の室内照明に関する動画でした。織田氏は動画の中で、天井に電灯をつけてはいけないことや間接照明が室内に与える効果などについて話されていて、興味深く拝見しました。

というのも、光に敏感は私は天井の蛍光灯を使うことがほとんどなく、小さな卓上ライトや手元ライトやスタンドを好んで使うタイプだからです。こうこうと照らされていない室内空間に安らぎを感じることができるのです。

そもそも人工的な眩しさが苦手な自分のために間接照明を使ったり、デスクの電灯の前に衝立を立てたり、扇風機のボタンのオレンジや青の点滅には黒のマスキングテープを貼って環境整備をしています。そして、犬も同じではないかと感じて、照明に対して配慮を払うようになりました。

眩しい光は犬にとっては不快感を与えるものになりやすいため、常日頃から照明の使い方には気を付ける習慣が身に着いています。太陽の眩しさよりもずっと不快感を受けるのは室内で避けることのできない人工的な照明の方です。犬にとっては人工的な光は馴染みのないものなのですし、自分で制御することもできないものです。

自分の為にしている環境整備に輪をかけて、犬が寝ている空間では照明を落とし、犬の空間が不快なものにならないよう心掛けています。幸いなことに、山の学校「オポハウス」のメインの部屋の天井の照明はダウンライトなので、調光機能を使えばすぐに光の量を調整することができます。

反対に、ダンナくんはオポハウスのこの暗い照明になかなか慣れ、頭にヘッドライトを付けて生活していた時期もありました。そのダンナくんもオポハウスで過ごす時間が増えていくことで、少しずつですが私と犬がたくさんの光に不快グレアを感じやすいことを理解してくれるようになってきました。犬は私以上に光に敏感であることを伝えて、決して強い光を与えないようにと注意を促しています。

犬は嗅覚をメインとして活動をする動物なので視覚に頼らず活動できるのですが、犬の方が人よりもワンランクアップの機能を備えています。それは、わずかな光を集めて自らの眼球を懐中電灯替わりにできる視覚的機能もので、この機能により暗闇でも人間よりも自由に行動することができます。

グレアには見えにくくなる生理的グレア(不能グレア)やまぶしさや違和感を感じる心理的グレア(不快グレア)があります。私とダンナくんの比較でもわかるように、同じ人という動物でも不能、不快感はかなり差があります。人と犬という異なる動物であれば、あたそこに違いが生まれます。

養鶏で産卵を促すために長時間にわたり照明にさらすという方法からも、照明が動物の生理活動に影響を与えていることがわかります。長い間、太陽が沈むと月明かりの中でしか活動をしてこなかった動物が、本来の暗さから遠ざけられて人工的な照明の中で過ごせば、犬の神経や脳に何らかの影響が出る可能性は十分にあります。

照明に過敏な私は、犬と寄り添って暮らすうちに自然な感覚が芽生えて来たのかもしれません。とはいえ、不自由さを感じることはなく、むしろ薄明りを楽しめるようになりました。

人工的な室内空間で犬のためにできる環境整備は、少し照明を落としてあげたり、電球の種類を変えてあげるだけです。ポール・へニングセンやルイス・ポールセンのライトを使ってみるなどは憧れですが、犬の為にできることは人の為にもなります。チャレンジを楽しみましょう。

オポと雷のことで思い出したネイティブ・アメリカンとつながる話

昨日のブログ「昨晩、雷の爆音で飛び起きて思い出したオポと雷の日のこと」を書いたあとに、つながりで思い出したある出会いがあります。

思い出話ばかりは面白みに欠けますが、この出会いは私の山暮らしの困難を支えてくれたものでもあるので、皆さんにとって有益であるかどうかは皆さんで判断していただくとして、思い出しついでに語らせていただきます。

前者のブログで書いたように、犬のオポが雷の夜明けに不思議な行動をとったのを見て「オポは何者なのだろう」と考えたときに思い浮かんだのが、その時期に読んだ本の主人公の名前でした。そうだ、オポはローリング・サンダーなのだ、と思ったのです。

ローリング・サンダーとは実在したネイティブアメリカンの名前で、ローリングサンダーを紹介した本はグッドボーイハートの本棚でも紹介しているこの本です。

ロ-リング・サンダ- メディスン・パワ-の探求

|

平河出版社

発売日 : 1991-01-20

|

実は、この本にたどり着くつながりはもっと別のところからでした。

この本よりも前に出会った本は「自然のレッスン」という本でした。「自然のレッスン」は名前を憶えていないのですがどこかのお店、カフェだったか雑貨屋だったか、とにかくどこかのお店で目に留まって開き、すぐに購入した本で、著者は北山耕平氏です。

北山耕平氏はネイティブアメリカンに関するたくさんの記事をブログにアップされており、そのブログを読むうちにこの“ロ-リング・サンダ- メディスン・パワ-の探求”にたどり着きました。

さらに、この時期に北山耕平氏が福岡でミーティングを開くということで偶然にもそれに参加して北山氏に直接会うことになりました。ローリング・サンダーと直接会ったことのある方というだけでとてもワクワクした気分で出かけました。とにかく一言お礼がいいたかったのです。

講演会ではなくミーティングといったのは、本当に円座になって座る程度の人数で、ひとりずつ「なぜここに今いるのか」を語るのが会の始まりでした。

これは、ネイティブアメリカンがとても大切にしている時間のようで、ひとりひとりの話す時間に制限はなく、20名くらいの方が話をしていくと会場の貸し時間を超えてしまい、続きは公園でしましょう、というような本当に珍しい形の会でした。

話は私の番になりました。

博多のドッグスクールを七山に移転させてからまだ間がなかったため、そのことについて話しました。オポの異変がきっかけになり山に学校を移転させたこと。そしてオポという犬の行動を見てローリング・サンダーなのだと感じたことを話しました。最後に、ローリング・サンダーという本を翻訳して下さり、学びの機会を与えて下さってありがとうございました、と述べました。

北山耕平氏は、「あなたが自分についているリードを外すことができたのですね」という旨のことをおっしゃり、そして「ありがとう」と締めくくられました。私がお礼を言うべきところに逆に「ありがとう」と返して下さったことがとても印象的でした。

ローリング・サンダーの本は残念ながら新本がありませんので図書館などで見つけていただくしかありません。分量のある本でしたが、実際に起きたことばかりの物語なので一気に読めます。ファンタジーのように思えることばかりですが、本当にこのような人がいたのだということを北山耕平氏が証明して下さったことで勇気をいただきました。

さて、うちのネイティブドッグのジェイは、まだ都会の臭いを残しつつも少しずつ泥っぽくなりつつあります。

昨日は、私のお昼ご飯のために夢中になって拾っている姿に影響を受けたようで、私が栗を拾っているそのそばで、栗を口で噛んで食べ始めました。これは初めてみる光景で、本当に食べるのだろうかとジェイに影響を与えないようにと思いつつもかなり注目してしまいましたが、殻ごとゆっくりと食べました。

自らその行動にいたったのか、私の栗拾いの執着行動がジェイに影響を与えたのかがわかりませんが、こんな小さな行動を見ることがジェイと過ごす大きな楽しみです。

草を食べるジェイ

昨晩、雷の爆音で飛び起きて思い出したオポと雷の日のこと

昨晩の未明、ドドーンという爆音で飛び起きました。

手探りで充電式の電気を入れて一息、隕石が起きたのかと思ったのですが、いや雷か…と納得して犬たちや家の状態を見て回ります。犬達はハウスの中で吠えることもなく動くこともなく、事態が収まるのを待っている状態でした。穴に入って寝ている状態ですから、これ以上安全な場所はありません。

ジェイは点検する私の後ろを少しだけついてきましたが、すぐにフセて待機モードに、ダンナくんは起きてこないので、冷蔵庫が止まってるからブレーカーを上げてね、と声をかけて起します。

真っ黒な空を見上げるとピカ、ピカと一億ボルトともいわれる雷の電光が定期的に光っています。季節外れで驚きましたが、今日はこれがずっと続くことになりそうだなと諦めて寝室に戻りました。そしてふと、忘れることのできない雷の日のことを思い出しました。

それは犬のオポと七山に引っ越して2回目の夏のことだったと記憶しています。

その夜はずっと雨が続いていた梅雨の時期で、夜中を迎えると同時に頭上で雷が鳴り響きました。

ピカピカ、ゴロゴロ。ずっとライトが点灯しているかのような明るさでした。山に引っ越しして少し時間が経っていたため、都会ではありえない雷の存在の近さにも慣れ始めたころで、特に怖いという気持ちもなく、安全な室内にいるのだから大丈夫という気持ちで横になっていました。

オポは雷の音を怖がることもなかったので、あまりに気にすることもなく、室内で音と光を感じながら朝を迎えることになりました。

翌朝には雷は収まり朝日が上がり室内が明るくなり静けさを取り戻していました。しかし、いつも私よりも早く起きて座っているオポの姿と気配がありません。

あれ、どうしたかなと立ち上がって調べると、オポは寝室に置いていたソフトクレートの中で横になっていました。それを見た瞬間、すぐにおかしい、何かが起きたのだと察知しました。

何故かというと、クレートに横になったオポは顔だけをクレートの入り口から出すような状態であったこと、オポは目を開けているのに、近づいたすぐに私に反応しない状態であったからです。

大丈夫?と声をかけてひざまずいてオポの体に手を置くと、オポの体が硬直しているのを感じました。そしてその瞬間、オポはぐっと力を入れて立ち上がりドアの方に向かって歩き始めました。

オポの様子がおかしかったため、柵のあるポーチ側の玄関から外に出しました。するとオポは少し排尿をしたあと、地面の上にしばらく座っていました。しかし、やはり柵から出たいとばかり柵の前に立っため、柵を開けると今度は庭の坂を少しだけ上がった場所にやはりじっと座っています。

座ってどこかを見ているというよりも、地面に腰をつけるという感じで座っているのです。山から下りて来るときに警戒するような座り方でもなく、ここに座っているという意志を感じられるような行動でした。

オポが何をしているのかがよくわからなかったのですが、とにかくやりたいようにさせておこうとしばらく見守っていましたが、その時間は数時間に及びました。

この日は午前中に来客があるため、窓からオポの様子をみながら室内の清掃をして、そのうちに生徒さんが到着しました。オポのことをよく知る生徒さんが到着しても、オポは全くその場から動くことがありません。

庭に入った生徒さんはオポを見て「オポさん、何をしているんですか?」と尋ねられました。私にもよくわからないのだけど、昨晩、たくさんの雷があったことで何かが起きようなのだということをお伝えしました。クラスは室内で行われたものの、オポの様子が気がかりでしたが、やはりオポを室内に呼び戻さずにそのままにしておきました。

数時間たって室内のクラスを終えて来客が帰宅する直前にオポが一度室内に戻ってきました。そしてしばらく室内にいたのですが、再び庭に出ていき、今度は土の上に伏せてその日を終えたのです。夜からは異変を感じることもなく、通常のオポに戻っていました。

あの朝オポに何が起きたのか、オポは庭に座って何をしようとしていたのか、を考えました。

雷が落ち続けた結果、オポは体に異変を感じた。推測になりますが、帯電したのではないかと思います。その帯電を、地面に座ってじっとするという行為で放電をし続けたのではないか。

そういえば、私も同じ日にパソコンを触っている時に、いつもとは違い違和感を感じるような感覚がありました。多少過敏なところがある私にとっては珍しいことではないので異変として受け取っておらず、自分の帯電状態に気が付くのが遅くなったのかもしれません。

室内にいても帯電はします。梅雨時期だったので窓は全開でした。雷の電気は屋根を伝って窓から入ることもできたでしょう。そういう意味では完全密室の車の方が安全だったのでしょうが、暑くて車の中にいられるような季節でもありませんでした。

体に違和感を感じたオポが土の上に何時間もしっかりと座っている姿を見て、私は犬という動物と暮らしていたはずなのですが、犬が何であるかをまだ知らないのだと深く思いました。

この「雷とオポ」のはなしは、オポがいろんな行動を通して伝えてくれたメッセージのひとつです。山で暮らしたからこそ見ることのできた、ひとつの風景でもあります。

山にいるオポ

もう後戻りはできない“夢の本”の出版日のお知らせ

令和7年9月になりました。早いもので、昨年12月のオポディで発表した夢のひとつ“本を出版します!”が実現に近づいています。

「先生、そろそろ本が出るころじゃありませんか?」とちょこちょこ突っ込まれてドキドキしていたところです。もしかしたら、宣言したけどやっぱり止めたと思われていた方もいらっしゃるかもしれませんが、ちゃんと歩み続けてきました。

私の書いた本の出版予定日が9月12日となりましたのでお知らせいたします。

販売先はネットではAmazonで購入が可能です。購入先のリンクは数日前にならないとわからないため、改めてお知らせいたします。私の実名で出版いたしますので、私の名前を検索していただければこの本が探せるはずです。

もしかしたら楽しみして下さっている方がいらっしゃるかもしれないので、そのもしかの人のために本の書名は出版日まで内緒にさせていただきます。どんなタイトルなのか、ブログのどの記事を載せたか、どんなカバーデザインなのか、どんな構成になっているのかなど、想像に妄想を載せて大きく膨らませて下さい。

ひとつだけ、事前にお伝えしたいことは掲載写真のことです。数点ではありますがモノクロの写真が掲載されています。こちらから提出した写真の中から、文章の内容に応じて出版社の編集者の方が選んで下さいました。

私個人としては、ずっとグループクラスに参加して下さっている生徒さんたちの写真を掲載したかったのですが、モノクロで画像が粗く人数や頭数が多いとわかりづらいという理由により掲載された写真にはわずかの生徒さんや犬となりました。本の構成についてはプロの意見を受け入れるという姿勢を持って臨んだため、結果を受け入れています。

しかし、今回の自費出版の目的は、これまでクラスで関わって下さったたくさんの飼い主さんや犬たちから学ばせていただいたことに対する感謝の姿勢を表すことでした。写真として紹介できなかった全ての飼い主さんと犬たちを、ひとりひとり、一頭一頭、思い出しながら思いを込めて書きました。

ブログにつづったような大した発見もない、多くの人にとっては価値のない本なのかもしれませんが、感謝のお返しするのにはそれなりの包みに入れて大切に渡したい、みんなにびっくりしてもらいたいというサプライズの気持ちを込めました。

自費出版にもいろいろな出版社があり価格もそれぞれに違いがあります。もっと安価にできるところもあったのですが、文字を書くことに関しては素人の私が多少迷惑をかけてもびくともしない大手の出版社が良いと思って決めました。

ぜひ読んでいただきたいという気持ちがものすごく隠れた場所にあるのですが、一番強い気持ちは恥ずかしくて隠れてしまいたいという気持ちです。

これまでずっとブログを書いてきたのだから恥は書き続けているはず、なにを今さらと思われるかもしれませんが、文章は鏡同様に自分を隠せないものです。出版にあたりプロの目が入って構成は若干のアドバイスを受けたものの、文章は私のものです。

自分の文章を見つめる作業はなかなか大変なものでした。これをみなさんに見ていただくのがすごく恥ずかしいのです。

ですが、私がこれまでグッドボーイハートで出会ってきた飼い主さんと犬との出会いに、どんな出会いについても有難く感謝しているという気持ちには自信を持っています。

上手くいかないこと、失敗、間違っていたこと、辛いことなどネガティブなこともたくさんありましたが、仕事ですからそんなことは当たり前のことです。でも、そんなネガティブさも全てを感謝の気持ちに変えられるほどの素晴らしい時間をいただきました。

だからこそ今私を知っている生徒さんたちに、そしてまだ私を知らないこれから出会うかもしれない皆様に向けて、自信を持ってこの本を薦めます。購入されなくても、図書館で申請することも可能です。ぜひ、手にとってみて下さい。

オポハウスの前で