NHK制作の「72時間」というドキュメンタリー番組があります。日常の72時間をいろんな場所で撮影した番組で、人々の生活の一部を知ることができ感じることは見た人任せでもあるので、ほとんどテレビを見ることない私でも気になる番組のひとつです。

年末特集として「72時間」の2022年の視聴者ランキングのトップ10が再放送されていました。その1位に選ばれたのが「どろんこパーク“雨を走る子供たち”」でした。

川崎市にあるどろんこパークという市の施設はNPO法人のスタッフが運営する無料の子供たちの遊び場だそうです。

撮影された72時間はほとんど雨続き…。子供たちは雨の中を走り回り、泥のウォータースライダーを滑り、どろんこまみれで遊んでいます。

学校に居場所を見い出すことのできない子供の姿もあって、室内では毎日することは自分が決める、その中で子供たちは今日を生き明日をどう生きるかを彼らなりに考えていました。

見方はいろいろとあるとは思うのですが「子供たちに大丈夫を伝えたい。」という大人の言葉が印象的でした。

どろんこパークでは子友達が遊び方を決める、子供同士の意見のすれ違いも子供だけで解決する、学びの場所でも何をするのかは自分が決める。

やりたいことをするということになりますが、やりたいことがあるというのがやっぱり子供っていいな、ただ素敵なだと感じました。

ただこの子供たちもどろんこパークに出会う前は、やりたいことが見つからない、何をしたらいいのか分からない、何もしたくないといった状態だったのかもしれません。

どろんこパークの遊び場は、ただ土があって草があって木が生えていて、自然の素材でつくったような遊び場的なものがあるだけです。

昆虫を見つけたり、花火をしたり、サッカーをしている子供もいましたが、いつでも自然の中に駆け出すことができるという解放感が室内の時間をも維持しているのではないかと感じたのです。

犬たちはどうなんだろう。

公園での散歩しかできない都会や住宅地の生活の中で、体を思いっきり動かすことができなくてストレスを感じているのではないでしょうか?

室内でボールを追いかけても、それは精神的な解放につながるのでしょうか?

そう考えて思いっきり走ることのできるドッグランに連れて行ったとしても、最初にまとまりのある集団が出来ていなければ、ドッグランはむしろいじめの宝庫となってしまいます。ドッグランなら大丈夫と思わずにちゃんと場所を選んで、ちゃんと観察できる力を飼い主とし身に着けておくことです。

学校に行けなくなった子たちの多くはイジメ行為を受けたということを言っていました。私も都会から田舎に転校したことでイジメを受けた経験があるので他人事とは思えません。

犬が自分たちでやることを決めて、お互いを尊重しながら過ごせるようなどろんこパークのような場所を目指して、オポ広場でどろんこまみれで遊んでほしいと願います。

もちろんオポ広場ではいじめはなしです。最近はちょっとしたグループもできあがりつつあり、新米犬のストレス行動には手を焼くことがありますが、みんなでいっしょに乗り越えようという感じになっています。

どろんこパークに1票を投じることのできる人なら、犬が犬として生きる時間も大切にしてくれそうです。

人のことでいっぱいいっぱい、犬のことまで考える時間などないとは思いますが、飼い主だけは自分の犬のことを考える時間を作って下さい。

彼らはきっと何か私たちに教えてくれているはずだからです。

Author Archives: miyatake

犬たちにも“どろんこパーク”が必要なのではないでしょうか?

今年も犬と飼い主の皆さんにとって素晴らしい一年でありますように

明けましておめでとうございます。

今年も犬たちとオポハウスで新年を迎えました。

暖かい日差しに恵まれ、飼い主と離れてお正月を迎えることになった犬たち、決してラッキーとはいえないでしょうが、犬は自分の置かれた場所と時間で学びます。

オポ広場では新しい犬の登場で一時的に乱れていました。

関係性を作るというのは、犬と飼い主の間で大変なだけでなく犬と犬の間でも時間のかかることなのです。

ドッグランで走り回っている犬たちの様子を見て「遊んでいる」という一言で納得してしまうのはあまりにも勿体ないことです。

犬と犬がお互いに向き合ったり関わったりする行動を通して、何を伝え、何を受け取り、何を学び、そしてどのように関係が発展していくのかを毎回楽しみに見ています。

犬と犬の関係性がより発展的で建設的なものであるように後押しするには、私の適切な管理と指導が必要です。

オポ広場という人が提供した屋外のスペースの中で、安心を獲得しながら進められる犬の社会化のために、声をかけたりかけなかったり、リードをつないだり解放したりすることは、自分の匙加減ではありますが経験と直感に基づき行っています。

一定のグループに入ってきた数頭の犬たち。

関わりを強くもとうと積極的な犬、距離をとろうと消極的な犬、どちらも難しくはありますが、このグループの中では積極性の高い方が発展はあります。

今日は一日を通して大きく犬たちの輪が変化したと感じられる手ごたえがありました。

犬語セミナーでみなさんに見せたい動画を撮影しながら、手元をあやまってワイヤーが自分の目元に飛んできてギリギリセーフのケガをしました。

常に予測通りに動くわけではない犬たちとの関わりは、私に動物としての直感を磨く時間を与えてくれます。

明日はどんな変化があるだろうか、もうワクワクが止まりません。

やっぱり犬は飼い主で変わると確信できた一年だった。

今年もまたお預かりの犬たちと七山のオポハウスで年越しを迎えることになりました。

今年最後のブログで書きたかったこと、考えていたのに書き残したことなどをたくさん思い出したのですが、最後のネタはこれになりました。

年末の預かりクラスが始まって、犬の行動を管理しながら毎晩、預かっている犬の飼い主さんには報告書を送付しています。

報告とは犬が今日一日どのように過ごしていたかをお知らせしているものです。

飼い主を喜ばせるペットホテルだったら、犬ちゃんはとてもお利口さんに楽しくすごしていますとだけ伝えるところでしょうが、グッドボーイハートでは違います。

起きていることをそのままお伝えするだけでなく、犬の行動を通して読み取れる犬の状態についてもはっきりとお伝えしています。

興奮している、フセが十分にできない、吠える、他の犬と上手に関われないなど、預けている方の飼い主が聞いたら心配したり落ち込んだりするような内容のことでも包み隠すことなくお伝えしています。

グッドボーイハートの生徒さんたちは、表面的なことではなく本当に犬のことを知りたいからこそうちに預けて下さっているはずなので、ちゃんとお伝えするのが私の生徒さんに対する誠実な態度だと信じているからです。

年末年始の預かりが始まってから新しいメンバーもいたりといろいろと展開があったのdすが、一番印象的だったのは以前の預かりとは全く違う犬がのことです。

その犬くんは子犬のころから定期的に、しかもかなり頻度が高い状態で預かっていました。

子犬のころからすくすくと成長してとても元気で活発な犬になっていたのですが、ここ数回の預かり時には様子が以前とは明らかに違う犬になっていました。

例えば、他の犬とあまり遊ばなくなる、逃走しようとする、ごはんを残す、表情が沈んでおり犬とも人ともかかわりが難しくなっていると感じることが多々ありました。

飼い主さんにはきちんと報告しご自宅でも何か今までとは違うストレス性行動が出ているのではないかとお話したこともあります。

飼い主さんの方でも思うことがあったようで数回の家庭訪問レッスンを希望されて状況を伺っていました。

状況から判断すると、飼い主さんの犬に対する甘えがいわゆる「甘やかし」という犬に対するまずい接し方になっていたようです。

小さいころはちゃんとしつけをしなければいけないという気持ちがあって、犬と距離を保ちながら上手に育てて来ていたのに、犬がちゃんと成長していたずらもなくリードも引っ張らず人について歩けるようになり、吠えることもなく、とてもお利口に過ごせるようになったのでもう大丈夫と、飼い主さんは思ったのでしょう。

それまで抑えていた犬に対して「甘やかしたい」という気持ちがそのまま犬に対して出てしまったことが日常となってしまい、一番大切な犬と人の関係性=主従関係という方向性を失ってしまいました。

人と犬の関係性が依存関係となると犬には不安行動が多発するようになり、他者との関係作りも苦手になってしまいます。

飼い主さんに預かり中に知りえた犬くんの状態についての真実をお伝えして、飼い主さんが変わらなければ犬くんはもっとストレスを抱えて性格も内向きになってしまうこともお伝えしました。

その犬くんが、今回お預かりにやってきたのです。

そして、あの子犬のころに元気に他の犬たちと関わっていた犬くんに戻っていることが犬の行動に表れていました。

他の犬たちと以前のように関われるようになっただけでなく、以前は難しかった組み合うような遊びも怖がらずにできるようになっていたのです。

初めてその犬くんがそうやって犬との遊びを発展させた姿を見て、また不安定だった行動が一転して以前の明るい犬くんに戻ったことを知り本当にうれしく思いました。

飼い主さんに早速連絡して「とても成長しています。」とお伝えしたところ、もちろんですが飼い主さんも自分なりに頑張りました、とても嬉しいというお返事を下さいました。

こうやって一頭の犬の成長を飼い主さんと二人三脚でいっしょに取り組めることに感謝すると共に、やっぱり犬は家庭で育てられているのだ、犬は飼い主次第だということを確信できた出来事でした。

預かりといっても私はあくまで飼い主がどのように育てていかれるのかを、預かりを通して知ったり、知りえたことを飼い主に伝えてどのように接していけばいいのかをアドバイスすることしかできません。

預かったことで犬が変わるということは絶対にないのです。

だから私も飼い主を信じて犬の成長をただ見守ることしかできません。

犬は本当に素直に飼い主であるみなさんの姿を映し出しています。

犬の成長は飼い主の成長であると断言できます。

今年もみなさんといっしょに犬という動物についてたくさん学ばせていただきました。

こんなにたくさん学んできたのにまだまだ学びたい犬のこと、終わりそうにありません。

<おすすめのアイテム>犬のストレス回避のためにかじるオモチャと上手に付き合う。

犬たちの活動を見ていて関心するのは、犬はすごいエネルギーを持っているな、ということです。

山歩きにしても、散歩にしても、走ることにしても、犬の方がずっとわたしよりも小さいのに活力、体力共に圧倒的に持っています。

そんな爆発的なエネルギーを持っている犬が一日数時間の散歩をするくらいの活動量では、エネルギーが有り余ったままになってしまいます。

活動不足の日々が続くと犬は暇つぶしに自分の脚をなめたり、床をなめたり、もしくは家具をかじったりする行動をするようになります。

舐めることとかじることは常同行動なので暇つぶしにはちょうど良く、手ごろな時間つぶしにもなります。

ちゃんとした活動を与えたいものですが、犬の状態や季節によってはなかなかそうもいかないこともあります、そのための回避させる行動として使うのが「かじるおもちゃ」です。

ストレス解消のためにガムを与える方もいらっしゃいますが、ガムは食べ物ですしものによっては飲み込みなどの危険なものもあるし、カロリーも結構あります。

かじる行動で多少の回避行動をさせたいのであれば、ガムよりもおすすめなのはかじるオモチャの方です。

通販で購入できるものでおすすめできるオモチャをご紹介します。

ペットステージの木のくずを固めたガムです。

わりと評判の良いタイプです。

アマゾンサイトではこちらから

Hartzのかじるオモチャ。ホームセンターにもおいてあるメジャーなタイプです。

三角形のもあります。

アマゾンサイトではこちらから

川井の木のオモチャ。

ニームの木にニームのオイルを塗ったという歯磨き用です。

ただ、木なので木だったら桜の木を拾ってきて与えても同じかなと思います。

サイズを間違えるとボロボロになりますのでご注意下さい。

アマゾンサイトではこちら

高知県の椿の木のオモチャ。

こちらも天然の木なのですが、腐食しないということは乾燥してあるのかなと思います。

やっぱり天然の木なら拾ってきても良いのではと思うのですが、購入されて使用されている生徒さん宅では堅くてすぐにボロボロにならないと満足されていました。

アマゾンサイトではこちら

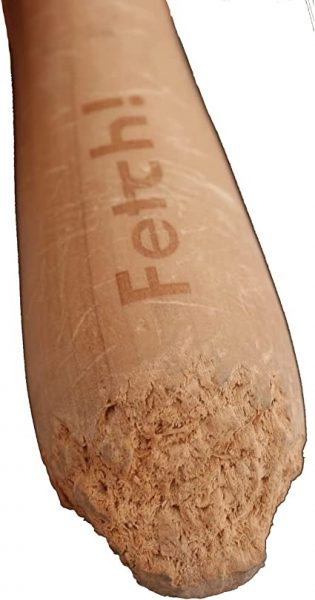

フェッチ! かじる木のオモチャの元祖くらい古いものです。

こちらもとっても堅いので拾ってきた小枝のように簡単には崩れません。

崩れないからもちがいいということもあるでしょうが、削れると画像のようになります。

写真はアマゾンさんからお借りしましたがみんなこんな風になっています。

アマゾンサイトではこちら

マローボーンというナイロン素材のかじるオモチャです。

輸入品になりますがかなり昔から出回っている商品で堅いですが徐々に削れていきます。

サイズがいろいろとあります。

アマゾンサイトではこちら

以上がおすすめのかじるオモチャです。

それぞれにサイズもいろいろとありまし、犬の状態によっては与える時間を制限するなど、あくまでも自己責任ということで適切に管理することをお願いします。

堅いオモチャは歯を破損する恐れもありますが、家具やクレート戸口のステンレスやプラスチックなどをかじっている犬たちを見ると、そんなことよりもかじるものをくれ!といっているようにも感じますので何事も適度が良いかと思います。

ですが、最後にやはりお伝えしたいのは、自宅で物をとてもかじってしまうような状態にある犬は、お外で自分を出し切れていない傾向があります。

実は室内で物をかじる傾向のある犬は分離不安傾向のある犬が多いのです。

逆に外で思いっきり遊べたり、犬同士でじゃれたり走ったりと社会性を高めていくと、外で遊んで中では休憩という形になるのでオモチャをかじることもほとんどなくなっていきます。

オモチャを上手に使いながら、同時に犬の社会性を成長させるための時間をいっぱい作ってあげましょう。

来年1月のグループトレッキングクラス・犬語セミナーの開催日程について

2023年1月のグループトレッキングクラスは以下のとおり開催いたします。

1月22日㈰ 10時~ グループトレッキングクラス

同日 12時~14時 犬語セミナー

ご参加希望の方はご予約下さい。

平日のトレッキングクラスをご希望の方は別日程で調整いたしますのでお問い合わせください。

2022年12月の雪山トレッキングの風景

オポディ&トレッキングクラスは雪景色の一日でした。

毎年オポの命日の12月と重ねて、年末に開催しているオポディ。

準備を整えて楽しみにしてたのに数日前からの雪予報となり、空振りを予測したのに予測が空振りになってしまい、本気の大雪となりました。

早朝ギリギリの決行連絡にも関わらず、スタッドレスタイヤを装備した強者の生徒さんたちや送迎を利用して参加してくださった皆さんに心から感謝いたします。

夜中にベッドの中でざざーという音が聞こえるたびに「ああ屋根に積もった雪が落ちている。めちゃくちゃ降っているな。」と感じながら迎えた朝の風景。

同じ地域の生徒さんもびっくりされるほどのさすが七山の風景です。

今日開催したら雪だから来れない方も出てくるはずとは思ったのですが、雪景色の中ではっきりと思い出したのはオポと歩いた山の風景です。

こんな雪を犬といっしょに体感することはなかなかないことなので、来れる方だけでやろうと決意しました。

人も犬もいつもとは違うテンションで、少しワクワクして寒さもあまり感じられません。

山の中の風景はとても写真ではお伝えできないほど、真っ白でキラキラしてとても美しいのです。

その風景の中を犬と過ごしている時間がきっと愛おしかったと思います。

私はいつもオポとの時間をそう感じていました。

人はみな忙しく一年はあっという間に過ぎてしまいます。

その中で犬といっしょにゆっくりと季節を楽しむ時間がどのくらいあるでしょうか。

山歩きは毎日の散歩とも少し違います。

山は犬のお里です。犬がいなければ分からないのが山。

山は人と犬をつないでくれる場であると考えています。

午後のオポディミーティングでは、特別のバースディイベントもありました。

OPPOAKIくんとはダンナくんのことです。

オポディとかぶったダンナくんのバースデーケーキは生徒さんの手作りの一品です。

あわせて美味しいお菓子、お昼ごはん、お芋、コーヒーの差し入れなどもいただきました。

どれだけ学んでも学びつくせない犬のことを皆さんと一緒に学べる幸せとともに味わいつつ、この一年の犬たちの成長を振り返りながら会はお開きとなりました。

「先生のところで学ばなかったらこんな雪の中を犬と歩くことはなかった。」と生徒さんのひとりがつぶやきました。

わたしも同じ「オポという犬に出逢っていなかったら、こんな山の中で犬について学ぶことはなかった。」はずなのです。

人生で一番貴重なものは出会いだと思います。

ご参加できなかったグッドボーイハートにつながるすべての皆様に、今年もありがとうございました。

明日のトレッキングとオポ会にご参加の方へ※ご確認下さい。

明日が雪予報ということでお知らせいたします。

明日の明け方5時頃から雪が降るとの天気予報となっていますので、明け方早くでもご参加予定の皆さんに、開催もしくは延期のご連絡をいたします。

連絡はラインかショートメールになりますが、連絡のない場合にはお問い合わせください。

天候不順で延期の場合は以下の日程で開催します。

12月24日 トレッキング 10時~ 終了後にオポ会

延期の場合、ご予定のつく方だけで開催いたします。

オポ会延期の場合も、明日のトレッキングにご参加希望の場合にはご連絡下さい。

スタッドレスタイヤで準備されている方もいらっしゃるようなので、雪を見たいという方も大歓迎です。どちらにしても私は七山でお待ちしています。

お知らせが遅くなった理由ですが、七山が意外に温かいため長年ここに住んできた者のカンで「大したことない」と思っています。

とはいえ寒気が来るのは避けられません。例年なら上空を通り過ぎる、いわゆる“ジャブ”なはず。

明日のお天気は本当に微妙で、午前中は曇り、午後からは気温は上がる予定です。

私のカンで例年通りなのか、今年は特別な気候なのか、明け方が楽しみです。

皆様には直前の連絡となり申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

追伸

皆さんにお知らせのあと、嬉しいメッセージたくさんいただきました。

コーヒー準備してます、お菓子差し入れ送りますね、キッチン貸して下さいなど…。

絶対に明日実現させたいので、オポに拝み倒すしかありませんね。

雨でも決行します!

外で怖がるのに家では強気な内弁慶な犬は「ダサい」らしい。

内弁慶といえば、外では弱弱しかったりおとなしいのに家の中では強がりや威張っている人のことをいいますが、犬にも「内弁慶犬」というのがいます。

内弁慶な犬という表現はどなたにもわかりやすいようです。

外ではびくびくと他の犬をみると後ずさったり、怖がって吠えたりする犬。

外では飼い主の足元にじっとしていて「お利口さんね」といわれる犬。

そんな犬が、わが家の中ではやりたい放題であることが多々あります。

外でおとなしい内弁慶犬は、飼い主に飛びついたり、家具に手をかけたり、ソファにかってに座っていたり、外の物音に吠えたり、走り回ったりと家の中では好き勝手放題。

まさにわが物顔で、飼い主の家の中のものも飼い主そのものも、自分のもののごとく占領してしまいます。

内弁慶という表現はそもそもは人の性格を表す言葉なので、多少は擬人化しているような表現になりますが、飼い主さんに対する伝わりやすさから私も使うことがあります。

内弁慶犬の犬としての本来の性質は、臆病だけど自己主張は強いタイプ。

ただの臆病で引っ込んだままということではなく、臆病だけど前に出る性質を持っているということです。

臆病という言葉も人の性質を表現する言葉なのでしょうが、人を含む動物はそもそも臆病であることが普通なので、内弁慶犬は単なる臆病犬とは違います。

社会化が発達していない状態、置かれている環境に対して順応しにくい状態にあるという言い方の方が動物としてはきちんと伝わるでしょう。

人と距離をとって生きている野生動物は人や人社会に対して臆病であることは当たり前のことです。

ですが、それが人と暮らすことが当たり前になっている犬という動物にも感じられるとすれば、犬が暮らしている人社会に対する社会化の問題ということになります。

子犬期に特に重要な社会化という学習が遅れたり、社会化が進みにくい環境の中に犬が暮らしていると、犬の社会化が進まないという結果として犬の行動に臆病さがみられるようになります。

同時に、その社会化が未発達の状態は、彼らのフラストレーションとして室内で爆発することになります。それが室内での走り回り行動や無駄な吠えです。

社会化が進まないのは、環境が都市化しすぎているということは言うまでもありませんが、田舎ののどかな環境の中でも社会化に遅れがみられる犬もよくいます。

犬を室内に閉じ込めている時間が長すぎる。

犬をひとりにしている時間が長すぎる。

多頭飼育の場合でも犬と犬の関係性がうまくいっていない。

そして何よりも、犬は飼い主と安定した関係を築くことができない状態にあるということこそ、内弁慶犬誕生理由の上位としてあげるべきでしょう。

そんな内弁慶犬のことを先日生徒さんが「内弁慶犬、ダサい!」と切り捨ててくれました。

私は使うことのないワードですが、なるほどこういうのがダサいっていうのねと納得のお言葉でした。

ダサい内弁慶犬をそろそろ卒業しましょう。

飼い主との社会的関係作り、毎日の一歩、楽しみつつ確実に、よろしくお願いします。

福岡市の山でトレッキング!犬との山歩きで犬の社会化トレーニング。

急に寒くなった福岡の街。昨日はマラソン大会で右往左往いたしました。

そんな福岡の市内でも犬との山歩きを楽しめるのです。

数名の生徒さんたちと集まってトレッキングクラスを開催しました。

トレッキングが初めてという犬と飼い主さんもいたので、到着してからはまず歩き方の説明から。

いつもの散歩と基本のルールは同じです。

飼い主さんが主導で責任を預かりながら、犬たちはそのお供として社会性を培っていく。

歩道や細い道を歩く前進歩行と違うのは、山では探索行動が入ってくることです。

いわゆる散策ですね。

立ち止まりの回数も増えますし、周囲のにおいを嗅ぎまわりながら環境を把握するのは山を歩く犬の役割です。

くんくんとどんな情報が集まっているの知りたいのですが、特定のシグナルを出していなければまずは安全ということです。

特定の危険を知らせる犬のシグナルとは、立ち止まったり、後ずさったり、吠えたり、唸ったりといった行動です。

山という環境の中で、何か動物が近くにいる、何か危険が迫っていると教えてくれるのが犬の役割です。

生後5ケ月の中型犬や生後7ケ月の小型犬も参加していましたが、いつもの散歩よりもよく歩いていました。

アスファルトの上や都会の喧騒の中で立ち止まる犬も、自然の山道は自信を持って歩いていくのです。

子犬の社会化というのは都会に慣らすことばかりをいうのではありません。

一歩を踏み出す楽しみ、飼い主と共に過ごす楽しく心強い時間、山の中で活性化する原始的な脳、など自然の中には子犬の社会化を育てる素材がたくさんあります。

毎日の散歩での社会化と同時に、定期的な自然の中での活動を織り交ぜていくことが犬の社会化トレーニングには必須だと考えます。

すでに社会化している若い犬たちも今日の山歩きを楽しんでいました。

普段は飼い主さんとの山歩きですが、たくさんで歩くという勉強がここにはあります。

不定期開催ですが、参加を希望される方は直接お知らせしますのでご連絡下さい。

アフタークラス料金が変更になりました。

12月1日よりアフタークラス料金が変更になりました。

アフタークラスは、家庭訪問初回10回コースを終了したあとにご利用になれるクラスです。

資料は以下のファイルをご覧になって下さい。

GBH アフタークラス2023

お分かりにならない場合には、直接お尋ねください。

GBH アフタークラス