先日、生徒さんからYouTubeの動画を送っていただきました。

「この内容って、犬のことにも当てはまると思うので見て下さい」とコメントがついていました。

グッドボーイハートの生徒さんたちは本当に熱心に勉強されているので、ときどきこうして情報を送って下さることがありとても刺激になっています。

送付された動画は武田邦彦先生の公式サイト幸せの砂時計という番組のひとつです。

武田先生は科学者、工学者として活躍されてコメンテーターとしても有名、そして現在は政治の方でもご活躍のようです。

たくさんの人が当たり前だと思っていることを科学的に論破されるうえに、その理論的な内容が理にかなっているというか、腑に落ちるという意味で一ファンでもあります。

送られてきた動画の内容の概要は、身内に愚痴をいうものがいるけれど脳に負担がかかっているのではないかという相談でした。

脳の話のところで大脳皮質がうまくいっていないのか、原始脳なのかという話題で相談されていたのが、武田先生周辺の方らしいご質問だと思って聞いて言いました。

武田先生の話では、愚痴ばかりこぼしているお母さんは、まず女性として周囲の環境に気を配る性質があって周囲の環境が気になるという性質を持っているということと、同時に環境があまりにも変わらないことがそのような状態を引き起こしているのだというご説明でした。

愚痴を言わなくなるようにするためには、まずその方が全く違う環境におかれるという経験をする必要があるということ、ショッピングなどもいいがやはり自然に触れるということが一番脳を活性化させるという話だったのです。

愚痴をこぼすという行動の繰り返しが、変化しない周囲の環境への不満に対する態度が常習化してしまったものだという風に科学的とらえるということ。

決して、その方がそのような嫌な性格だと決めつけないということが最初のポイントだと受け取りました。

二つ目は変化を起こさせるために必要なのは、自然に触れる経験をするということ、これが今の生活とは全く違う経験となっておそらく原始脳を刺激して変化を起こさせるだろうろいう、これもまた科学的なアプローチであろうと思います。

生徒さんがこの話に反応してくださって、さすがにグッドボーイハート生、すごいと思いました。

グッドボーイハートでは、犬のストレス行動を犬の性格のままにしないということを大切にしています。

犬が吠えたり咬みついたり、人に執着したりするのは、長い間変化しない部屋の中で人のにおいを嗅ぎ続けた結果、原始脳が退化してしまったからだと考えています。

だから、犬の吠えたりかみついたりといった問題行動を解決するためには、自然の環境に長く滞在して原始脳を活性化させることが大切だと考えていくのです。

そのために、飼い主さんと犬が山歩きをできるように指導するトレッキングクラスをしていたり、犬を山の学校で滞在させるために預かりクラスを実践しています。

オポハウスやオポ広場など山の学校の維持は体力、労力、金力など莫大に必要になりますが、どうしてもこの場所を手放すことはできません。

同時に家庭訪問レッスンで、飼い主さんに犬が家庭の中でどのように過ごすことが安定した生活なのか、犬という動物がどのような動物かを伝えていくことも大切なクラスです。

結果として、福岡や佐賀といった街中では自然に触れる機会がないため、犬の活動はほぼ毎日が休憩時間となるような時間しかないことがわかってきます。

近くに山や自然の広がる公園があるとしたら本当にその犬と飼い主は幸運です。

犬のことをよく学んだ飼い主の多くは、犬を連れて週末に山にいったり自然に触れるための時間を作ることを楽しみにして下さいます。

自然との接触は、犬のための時間のように思えるのですが、実は犬に連れられて私たち人間が動物であることを忘れないようにするために自然に触れる機会をいただいているのだと考えるべきです。

自然から遠ざけられると人は原始脳が閉じていきます。脳の中心にある部分ですから大脳皮質の基盤になる脳です。そこが閉じていくと不安を抱えやすい性質になるのではないでしょうか。

私自身も都会育ちで、小さなことで不安を抱えやすい性質ではないかと自己分析しています。

自分のためにも自然と触れ合う時間が大切なのですが、それを犬たちが支えてくれています。

七山もずいぶんと寒くなりました。外にいるのがつらいと感じられるときもあります。

そんなときは犬といっしょに走るしかありません。

武田先生のYouTube動画、幸せの砂時計で検索して番組をご覧になって下さい。

Author Archives: miyatake

自然に触れると脳が執着から離れていくという話「武田邦彦先生のYouTube動画から学ぶ」

グループトレッキングクラスと犬語セミナーを開催しました。

今月もグループトレッキングクラスを開催しました。

みなで歩く山歩き、すでに紅葉も終わってしまい冬の風景に近づいた七山です。

唐津市から参加された生徒さんも到着すると「やっぱり七山寒い…」と。

同じ地域でもこの七山の谷間を吹き抜ける風は特別なのでしょうね。

チワワサイズの犬ちゃんも参加していましたが、まだまだ頑張れそうですね。

写真にすべての犬が移っていなくてすみません。

落ち着かない犬たちも参加するたびに上手にトレッキングができるようになっていて、飼い主さんとの足並みもよくそろっています。

大きな犬たちもいますが、みな山の風景になじんでいます。

山でみる犬はどの犬も美しいです。

山の風景の色にマッチしています。

動物みたいだと思われかもしれませんが、犬は動物ですからね。

休憩場所でフセをしている犬たちです。6頭いますがわかるでしょうか。

土の色といっしょ、上手にカモフラージュしています。

トレッキングクラスをなんのためにやっているのかと尋ねられるのですが、これはひとつの集団行動です。

同じ方向を向いていっしょに歩いていっしょに停止して、いっしょに休憩してまたいっしょに歩く。

単純な集団行動は私たちも小さいころからやっています。

幼稚園に入ったらだれでも集団行動は続けてきたと思います。

犬もヒト以上に社会的な動物で集団での移動行動を習性としています。

散歩はこれの一番小さい単位です。

普段なら散歩以上の集団行動はないはずですが、この散歩の大きな集団になったのがトレッキングクラスです。

以前グッドボーイハートで学ばれた生徒さんが、こんなことを言われたことがあります。

犬が亡くなったあとに、犬といった山にひとりでいってみたけど、その登山はとてつもなく疲れたのだそうです。

犬といっしょに歩いたらあんなにサクサクと歩けたのに、どうしてひとりだと足取りが重いのか不思議だと言われていました。

本当にそのとおりです。

山歩きの歩きを軽くしてくれているのは犬たちですし、それが集団になるとより軽くなるのです。本当に不思議ですよ。

トレッキングクラス、グループの大きなクラスは12月18日のオポディトレッキングが今年の最終クラスです。

犬語セミナーは今月で今年は終了しました。

またセミナーの内容は後日ブログにアップいたします。

<受講生のコトバ>犬にしつけをしたつもりだったけど間違いに気づきました。

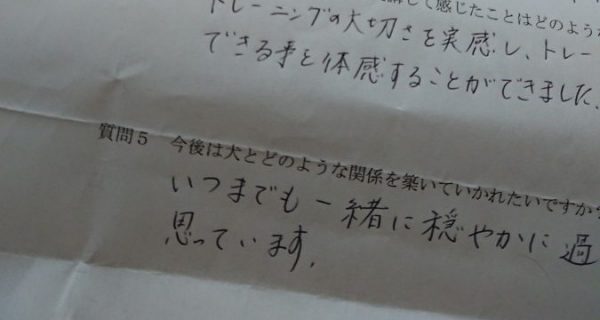

グッドボーイハートでトレーニングクラスを受講された飼い主さんからの感想をいただきました。

今回は、柴犬の4歳オス犬のもんたくんの飼い主さんからいただいた感想です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

トレーニングの相談のきっかけは、咬みつきが出てきたからです。

ネット検索でこちらの学校を見つけて電話で問い合わせしました。

相談した内容は、犬の機嫌の上下でだんだん触ることができなくなってきたことです。

次第に咬みつくようになり、手に負えなくなってしまったので、トレーニングをお願いすることにしました。

トレーニングクラス受けて気づいたことは、今まで間違ったしつけをしていたということです。

以前にも犬を飼ったことがありしつけをしていたつもりでした。

犬のしつけの大事さも勉強させていただきました。

トレーニングクラスを通して、もんたの表情が穏やかになり、散歩の訓練で徐々に基本的な動作ができるようになりました。

トレーニングの大切さを実感し、トレーニングで犬が変わることを体感することができました。

今後は、もんたといつまでも一緒に、穏やかに過ごしていけたらと思っています。

本当にありがとうございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・

もんたくんは、少し臆病なところがあるよくいる柴犬です。

生後6ケ月くらいから飼い主さんと暮らし始めて可愛がっていただき、特別問題となるようなことは感じられなかったということです。

ですがそれは飼い主さんにとって問題として感じられなかっただけで、実際にはもんたくんの中では小さな不安が少しずつ積み重なっていたのでしょう。

その小さな不安とは、自分の飼い主さんはとても優しいけれど弱いと感じてしまうことです。

特にオス犬の場合には集団の力を必要としていて、飼い主さんは自分の群れの大将となるべき存在です。

優しいお母さんがボスとしては力弱いと感じ、自分を防衛する力が強くなっていったようです。

もんたくんを攻撃したのは人でも犬でもなく、自然という大きな力でした。

雷や大雨、風といったものを犬が怖がるようになることがあります。

人だって雷は怖いです。

科学的に解明されているものであっても、自分に対してやってくる自然の力は恐るべきものです。

そんな力にもんたくんは防衛を強めてしまい、最後には飼い主さん対しても自分を防衛するようになりました。

トレーニングクラスで立て直したいのは、人と犬の自然な関係です。

それはお互いを可愛がる関係ではなく、お互いを尊重しあい結束の高い服従関係を結ぶことです。

柴犬らしい性格のもんたくんは、トレーニングを通して飼い主さんの合図に対する反応を高め、散歩のときには飼い主さんの後ろについて歩けるようになりました。

結果、飼い主さんが近づいても反応しなくなり、自分から寄ってきてコミュニケーションを求めるようになりました。

ご相談にはなかったのですが、毛つやが悪いのが気になりごはんのことをお尋ねしました。

食欲にむらがありあまり食べないとのことでしたので、手作りごはんに変えていただきました。

もりもりとごはんを食べて活力があがり、ブラッシングもできるようになりぴかぴかのもんたくんになりました。

最初に見たときには行き詰ったつらそうな表情でしたが、私を認識してくれるようになり到着しても吠えず、飼い主さんのいう穏やかな表情を見せてくれるようになりました。

4歳という厳しい年齢で、毎日の散歩や練習をよく頑張られたと思います。

どの犬であっても、どんな問題であっても、犬の立場にたって考えられる飼い主は問題を解決するために困難を超えていきます。

トレーニングクラスでは環境の変化をご提案しますが、変化のために犬にも戸惑いが起きることは当然のことです。

そこを飼い主さんがしっかりとした心で立ち向かわれることで結果が生まれます。

私自身も飼い主さん頼みのトレーニング。

ドッグトレーナーとしてではなく、飼い主さんと二人三脚で歩むドッグインストラクターとして飼い主さんの頑張りに寄り添うことしかできません。

もんたくんのこれからの成長がまだまだ楽しみです。

犬により良い老後を送ってもらうためにも、まだまだ一歩前進という気持ちで犬と一緒に歩んでいってください。

犬に与えるものはオモチャとオヤツ?本当に犬が必要としているものを与えていますか?

山の学校に犬たちを連れてきて数日が立つと、犬の表情や動きに変化が訪れます。

特に山の学校に慣れている犬たちはついたその日から表情に変化があります。

都会の生活で疲れてたのかな、と伸び伸びと活動する犬を見ながら考えます。

山での預かりが初めての犬でも、年齢の若い犬や気持ちの若い犬の変化はとても早く驚きます。

犬のことをあまり知らない人が見ても、ある程度の動物らしい感性を持っていれば、その違いは明らかにわかるはずです。

今やたくさんの家庭室内飼育の犬たちがいます。

屋外飼育よりも室内飼育がいいのかどうかは、家の周囲の環境にもよるので一概には言えませんが、室内飼育によって寒暖のストレスから解放されたことで犬が長生きになっていることも否定しません。

ほとんどの家庭犬は飼い主さんにかわいがられています。

ちゃんとご飯を与えられて、オモチャやオヤツもたくさんもらっています。

毎日散歩に連れていってもらっている犬も多いはず。

どんなにたくさんもらったとしても、犬には足りないものがまだあるのです。

犬が本当に必要としているもの、それは犬の原始的な脳を適度に刺激してくれて、かつ安心して過ごせる自然の中の住処です。

インスタグラムには自然の中の戸建てに伸び伸びと過ごす犬の写真もたくさん出ています。

でも、多くの飼い主はその場所を持っていないし、自然環境のある場所にでかけてゆっくりする時間を持っていません。

忙しく働く毎日の生活の中で、犬のためにお金は使えても時間はなかなかないというのが現実のようです。

忙しい方は、私のように都会と田舎に家を持つということもできません。往復だけで人生が終わってしまうかなと思うこともあります。

他人からどう見られようと自分にとって価値があると判断できることをする主義なので、自己中心的に考えて価値ありと思っています。

何よりも、犬がこうして自然の中でずっと過ごす時間を持つことでこんなに変化するのだということを一番見ることができるのです。

犬のために何かやりたいと思った中でも格別自分を評価できる場所と時間がある、それが山の学校です。

私も自分の犬にオモチャやオヤツをたくさん与えていた時期がありました。

とても忙しく犬のために時間を作ることがなかなかできなくなってきるとますますドツボにはまってしまい、首輪やリードを新調したこともありました。失態ですね。

でも、本当は聞こえてくるオポの声。

欲しいのはオモチャでもオヤツでもないよ、欲しいのは山でいっしょに過ごす時間だよ。

やっと届いたオポの声、引っ越したのは犬が7歳の時でした。

オポが若いころにここに住めていたら…それが人生最大の悔やみです。

都会にグッドボーイハートを作ったあの時間も必要な時間だったのでしょう。

それにたくさんの素晴らしい出会いもいただきました。

飼い主さんが準備できない山で安全かつ楽しく過ごせる場所と時間。

少しだけお役に立てれば幸いです。

オポ広場の犬たち

犬の攻撃性は本能なのか知性なのか?ローレンツ先生に聞きたい動物の攻撃性について

先日ブログに三島由紀夫と東大生の討論から紐付けて「コミュニケーションと熱量」について書いた記事が意外に好評をいただきました。

記事はこちら→犬への号令がなかなか伝わらないという飼い主への三つのヒント

どんなことでも犬に結び付けて考えしまう癖はすでに自分の中では日常化しております。

前述の三島由紀夫氏の映画を見ながら、もう一つ考えていたことがあります。

それは「犬の攻撃性」についてです。

東大全共闘で大学の一部を占領して陣取り火炎ビンを投げたりバリケートを作って抵抗する学生たちと、それに立ち向かう国家警察間の紛争について、それが「知的な行為」であるかどうかというやり取りがありました。

東大全共闘の深い意味を語るほど理解はしていないのですが、古い権威主義とそれがはびこる社会や団体もしくは国と、新しい主張をもつ学生が対立した結果生まれた紛争という形だということで大きくは間違っていないと思います。

この学生と社会の対立ですが、映画の中でもコメントがあるように紛争の起きた大学が「東大」であったことが社会的に大きな問題なったということです。

日本国内で最も頭脳の優れている人たちが「対話」ではなく「力」を行使しているということが知的な行為なのかは誰もが疑問に思うところでしょう。

暴力をふるう人間は知的ではなくすでにチンピラであるなら、全部捕まえてしまえばいいけれどそうではないから問題なのである、という社会問題です。

では、犬の場合になるとどうでしょうか?

犬が咬みついたら動物であるから本能的に攻撃をしても仕方がないとみられがちです。

人が咬みついて他人にケガをしたら大問題になるところが、犬が人に咬みついても大した問題にはなりません。

そこには「犬だから仕方ない」という考えがあるからです。

犬だからという考えの中には、犬は人間ではない頭の悪い動物だから仕方ないとか、犬は言葉がわからないから咬みついても仕方ない、もっと率直に犬だから咬みつくという考えに至る方もいるでしょう。

ですが、私はそうは思えないのです。

犬は大変知的な動物であるけれど、その知性は人と競い合うような知性ではないというだけなのです。

以前ブログでも紹介した「動物を賢さがわかるのか人は賢いのか?」の書籍のタイトルのとおり、本当に人は自分の物差しだけで動物を測りすぎています。

知性の中には感性というものもあります。

例えば、人は犬ほど鼻が役に立たないなど、人には犬に劣るものはいくつもあるのです。

だから犬が人よりも知性が劣っていると断言づけることはできない。

つまり、犬は知性がないから咬みついたり吠えたりするような攻撃行動をするのだという考え方を私は持ちません。

犬が咬みついたり吠えたりする攻撃性を身に着けているのは、自分や群れを守るための防衛のためであったり、食べ物を捕食するための生きるべき手段のためです。

特にその攻撃性が家族内の誰かに向けられるとしたら、それは犬にとって危機的な状態であり、本来ありえない攻撃性が出ているということになります。

犬が攻撃性を備えているのは当たり前のことで、それをいつどのように使うかは、犬の性質と環境が支配しています。

知性と攻撃性については、尊敬するコンラート・ローレンツ先生がいろんな書籍に記して下さっています。

時折目を通すのですが、なかなかすっぱりとは理解が進まず、もっともっと時間をかけて本の中のローレンツ先生にこのことについて質問したい気持ちでいっぱいです。

三島由紀夫氏は闘争について「一対一の命をかけた決闘であれば暴力はあり」だと言っていました。

犬の暴力も本来はこうしたものであったのではないかと思うのです。

逃げながら咬みつく犬たち。

本来の犬としての尊厳を取り戻してほしい、そのためには犬への理解を深めるしかありません。

<お知らせ>2022年“オポディ”開催のお知らせ

今年も12月にオポディを開催します。

オポディは簡単にいうと感謝ディでもあり、飼い主さんたちとの交流会ディでもあります。

オポの命日が12月だったのと一年を締めくくる年ということで毎年12月に開催しています。

今年は以下の日程で開催します。

2022年12月18日(日曜日) 昼から夕方まで。

グッドボーイハートにご縁のある方はぜひお立ち寄りください。

簡単な軽食、オヤツなど差し入れ持ち込み大歓迎です。

オポのこと知らない方も、今年一年犬とたくさん楽しかったという気持ちを満喫していただければ嬉しいです。

・・・・・・・・・・・・・・・・

午前中はトレッキングクラスを開催しています。

トレッキングクラス 同日10時~11時30分

こちらも合わせてぜひご参加下さい。

犬の目の表情が変わるとき、犬の脳の中にも変化が起きている(はず)。

数日前に博多で緊急のお預かりなど数件が重なり、博多から唐津市の山まで犬たちを移動させることとなりました。

窮屈な都心のマンションから抜け出してきれいな空気の流れる七山のオポハウスに到着した犬たちは、移動中のクレートから出た瞬間に「アレ」という体の動きになります。

今までに自然の中で過ごした経験のある犬ほど、到着が昼であれ夜であれ鼻を高めにキープして山の空気を鼻いっぱいに吸い込みます。

「山だ」と感じているように私には見えています。

そしてどの犬も確実に違うと思うのは「目の表情」です。

目の表情というと抽象的な表現になりますが、瞳の輝きというとより具体的でしょうか。

自然の環境の中に入ってそれを受け取った犬は、目が全く違ったものになってしまいます。

犬と共に山歩きなど自然体験を重ねる飼い主さんの中には、犬が山に来ると楽しそうにしていると感じられるからなのかもしれません。

その中には犬の目の表情が家で見るのとは全く違うと思う方もいるかもしれません。

犬の目が澄んで輝きを増しているときに、犬の脳の中にも何らかの変化が起きているのではないかということを推測します。

実際に犬の脳を開けてみることはできないので、題目にも“はず”という期待を込めた表現になりました。

犬の視覚は人と同じではありませんし、犬の視覚は犬の嗅覚に比べると感覚野としての情報源は少ないのです。

だから犬が何かを見てその目を輝かせているというよりは、犬の嗅覚や触覚などすべての感覚を通して得られた情報から犬の脳が活性化し、それが結果として目を開かせるという状態となっているのだというのが私の個人的な見方です。

山にきた犬の目の表情が変わるのを見るとき、コンクリートやアスファルトに囲まれた都会の空間の中で死に果てている犬の脳が、土や木や草がある山という空間の中で生き返ることを確信できるのです。

そして、ああよかった、この犬の脳と心はまだ生きていると思えるうれしい時間でもあります。

老朽化したオポハウスのリフォームは続きます。

犬たちの時間を取り戻すためにまだまだ頑張ります。

<お知らせ>価格変更のお知らせ

クラス料金の一部を改訂させていただくことになりましたのでお知らせいたします。

令和4年11月20日より以下のクラスの料金を改定させていただきます。

・家庭訪問トレーニングクラス

・プライベートトレーニングクラス

・パピートレーニングクラス

・ドッグヒーリングクラス

新しい料金価格は11月10日頃にホームページにて公開いたします。

すでに初回のカウンセリングクラスを受講された方でも、12月1日以降に1回目のクラスを開始される場合には改定料金とさせていただきます。

クラスをご利用の皆様により質の高い内容でお応えできるように今まで通り努めてまいります。

グッドボーイハート

宮武佐千子

<83OPPO>養蜂スタートから初めての採蜜までたどり着きました。感謝。

2年前に私の思い付きによって始まった七山での養蜂スタートでした。

養蜂の目的にはいろんなことがありましたが、そのひとつは「美味しいはちみつを食べたい」という人間らしい深い欲求です。

そのハチミツをとる採蜜をやってみました。

とにかく初めてのことなので、ダンナくんも道具を買いそろえるのに時間がかかり春に予定していた採蜜が秋になりました。

83OPPOプロジェクトで採蜜

83OPPOプロジェクトと名称をつけて、七山の自然を満喫しようと意気揚々とスタートしたものの、一年目は全くの空振りに終わりました。

養蜂のために巣箱を設置してから七山の蜂を探すようになり気づいたのですが、ニホンミツバチと呼ばれる虫がいないということです。

七山のオポハウスくらい自然がいっぱいのところなら当然いるだろうと思った「ニホンミツバチ」ですが、一匹も見ることができずびっくりして環境調査に乗り出しました。

周囲の集落の方に聞いてみると、ここ数年はニホンミツバチを見たことはないという答えをいただいたのです。

昔はたくさんいたというニホンミツバチが七山からいなくなってしまったのは何故なのか。

その理由は地域の方にもわからないらしく、さらに新米の私たちはもっと混乱してしまいました。

それでも、始めたのだから「待つ」だけ。

なぜか私もダンナくんも「待つ」姿勢を続けることを話し合わずに決定したようで、そのまま1年が過ぎ去りました。

2年目のシーズンも空振りで今年もダメだったねと期待も少なくなっていたころに季節外れに移動してきた蜂が巣箱に出入りしているのをみたときは本当に感動しました。

この周辺にはいなかったニホンミツバチたち、いったいどこから来たのだろう。

自然環境で起きていることを私たちごときが知るはずがなく、起こしいただいたミツバチたちに長居をしてもらおうとダンナくんがいろいろと試行錯誤して冬越えをしました。

今年の春には一つの箱からさらに二つの箱が出来て、そこからどんどんとニホンミツバチが産まれています。

自然と動物は切り離して考えることができない、犬のことを知りたいという気持ちが「なぜ犬は自然の中にいると輝くのか」という疑問に変わりました。

自然ってなんだろう、イヌもヒトもそもそもは自然のひとつではないかと思い、七山での自然学習を自分なりに楽しむために始まった83OPPOです。

採蜜したニホンミツバチの蜜をなめました。

甘い…本当に美味しいハチミツを蜂たちが作っていることを知りました。

ダンナくんも「こいつらすごいな、こいつら賢いな。」とニホンミツバチたちの習性といえる行動を不思議そうに見守っています。

たくさんのことを教えてくれるニホンミツバチ達、そして美味しいハチミツを取り上げてしまいましたが感謝します。

いただいた分は、長くあの環境で快適に過ごしてもらえるように環境整備を頑張りますね。

採蜜したハチミツは今月のグループクラスでみなさんに一口ずつは試食していただきたいと思っています。

ニホンミツバチの寿命はとても短いのです。

生と死が常にある自然の中では、毎日を真剣に生きようとする気持ちも増していきます。

83OPPOでとれたハチミツ

犬のしつけは“辛抱強く”“我慢強く”。犬はやはり飼い主に似る。

先日、移動中のラジオで「やせ我慢という言葉は今の若い人には伝わらない」という話を聞きました。

我慢をする必要がないから想像がつかないということらしいのです。

スポーツ流行りのド根性世代のわたしくらいの年齢の人なら、根性とか我慢とか辛抱といったことはある程度は体験したことがあると思うのですが。

最近では子供に我慢をさせることとはあまり美徳とはいえない風潮があることはなんとなく感じます。

子供に食事を制限するような虐待と我慢をさせることは全く別のことなはずですが、教育のつもりで子供を死に追いやってしまうような事件が起きると、どこまでが教育なのかという議論が始まり、子供に我慢をさせることに不安を抱える親も出てくるでしょう。

犬育ても同じように、犬を我慢させることができない飼い主が増えています。

例えば、犬がお腹を空かせてしまうのをかわいそうだと思うために、定期的に食べ物を与えてしまう飼い主もいます。

犬にオスワリといってもしなかったら、させるのはかわいそうだという飼い主もいます。

しかし、犬のしつけというのは「犬ができるように飼い主がサポートすること」が大切です。

犬ができるようにというのは、何もスポーツや芸などの特別な行動ではありません。

むしろ、日常生活で毎日繰り返される犬にとって大切な活動、例えば安心できる睡眠、大切な食事、楽しい散歩、リラックスした空間での休憩です。

そしてこの日常生活を支えているのが、犬の飼い主との関係なのです。

犬が飼い主を自分の主人として心地よい主従関係を結び、飼い主の適切な合図に行動できるようになっているなら、日常生活は安心した空間となっているはずです。

ところが、多くの犬たちは飼い主の間違った可愛がりによって主人を失い、不安定な気持ちで過ごさなければならなくなります。

この不安定でストレスまみれの犬を立ち直らせるためには、飼い主が犬にとって価値のある主人(=飼い主)であることを伝えるための練習が必要なのです。

それが、リードで正しく歩くこと、オスワリ、フセ、マテ、オイデといった合図に従う練習です。

この練習は、なんども繰り返す必要がある行動練習で、犬のトレーニングでは服従訓練といわれたり、オビディエンストレーニングといわれます。

本当に古典的な呼び名だなと思うのですが、犬と人が密接に暮らすために編み出された文化のようなもので、確かに関係性を高めてくれます。

練習の成果は、グッドボーイハート生で自分は頑張ったと思う飼い主なら自分の犬の行動の変化としてだけでなく内面の成長として出てくるはずです。

やるだけやって思うのは、結局辛抱強く頑張らなければいけないのは、犬ではなく飼い主の方であるということです。

飼い主が我慢強く、辛抱強く頑張るから、結果として犬もそうなったとみることができます。

繰り返し練習など面倒と思う飼い主がいう言葉は、「どのように叱ればいうことを聞きますか?」です。

「吠えたときにどのようにすればいいですか?」

「噛んだときどのようにすればいいですか?」

これは、練習をしない飼い主の逃げの言葉のように聞こえます。

そう考えるなら、犬とともにリードを持ってもっともっと歩く練習をしましょう。

我慢強い飼い主には我慢強い犬が育つ。

やはり、犬は飼い主に似るのです。

ローレンツ先生がそう言っているのだから間違いありません。

時代に合わない我慢も、犬という動物には必要なものだと思います。