グッドボーイハートのトレーニングクラスを受講されて成長されたたくさんの飼い主さんの中から、クラスを受講した感想を言葉としていただくことができました。

今回は柴犬のサクちゃんの飼い主さんからいただいたメッセージを掲載させていただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

柴犬のサクいうオス犬と暮らしています。

トレーニングの相談をしたときにサクは1才半くらいになっていました。

成長と共になのでしょうが、サクは大きな物音がしたときなどに、大変驚くことがありました。そして、その驚いた犬に私や子供が噛まれることがたびたびありましたが、はじめはあまり気にしていませんでした。

しかしある時、とうとう私が太ももを強く噛まれて大きな裂傷ができたことから、このままではマズいと思って家庭訪問トレーニングクラスの受講の申し込みをしました。

トレーニングの過程の中で一番苦しかったのは、クレートトレーニングでした。

夜になって犬をクレートに入れる時間、うちでは22時ごろになると、犬がそわそわしはじめ同時にブルブルと震えだすことがありました。

「ハウス」と言うと部屋の中を逃げ回ってしまうため、追い込んでリードをつけてクレートにいれるようにしました。

クレートの奥でブルブル震え続けるサクを見るのが虐待をしているように思えてしまい、必要なこととはいえ、なんとも複雑な心境でした。

クレートの入り口をしめた後も、前足で入り口をガリガリとひっかき続けるわ、クンクン、キャンキャン鳴くわ、暴れるわ、下痢をしてクレートの中がウンチまみれになるわ、いろんなトラブルがありました。

サクの騒ぐ音で、人の方が夜中に眠れなくなったこともあります。

それで先生に相談の上、一時はクレートの戸を閉めるのを諦めてしまったこともあります。

結局クレートの入り口を閉めても騒がないようになったことから、サクの騒いだ過程が今となっては私のエネルギーの弱さや、リーダーシップの欠如に拠るものだということがわかってきました。

でも、その時は気持ちも弱くなってしまい、諦めかけてしまうのもサクに伝わってしまったのかもしれません。

犬のトレーニングクラスで学ばせていただいたことは、挙げるときりがありません。

一番大切な学びは、自分自身が犬を飼うのにふさわしい人間にならないといけないということでした。

犬を飼うということは、本当はものすごい覚悟が必要なことで、それができない人間には本当は買う資格がないのだ、ということを感じています。

そしてサクの問題行動のすべては、飼い主の私のせいだったということが分かりました。

散歩に連れて行こうとすると逃げて捕まらなかったので、散歩もほとんど連れていっていませんでした。

嫌がることを無理やりしてはいけない、という思い込みが、ますます問題のある犬にしていました。

行きたがれば家の中のどこへでも行かせていましたし、境界(テリトリーのあり方)やルールを全く設けていませんでした。

撫でて可愛がることが愛情だとはき違えてしまい、犬を撫でたりなだめたりし続けたことが、違っていたこともはじめは気付きませんでした。

犬のトレーニングのクラスを受講したことで、私の人生観も変わりました。

本当に大きな影響を与えていただいたと思います。

ありがとうございました。

何ども「サクちゃんを山に連れてきてください」とお誘いを受けましたがまだ行けていません。

近いうちに、サクを山に連れて行きたいと思っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小さなころから苦手なことはさせることなく自由にさせて育ててしまった結果、環境の変化に弱くビクビクした行動をするようになってしまうことがあります。

適切な時期に社会化学習を促せないでいると、まだ散歩に出始めのころから散歩をいやがったり、落ち着かないため好き勝手な場所で排泄をしたりと自由にさせている行動が実はストレスを抱えている行動になっていることもあります。

どこにでもいる犬という存在についてわかりきっていると思って犬を飼われてしまうのですが、実は犬の行動はそれほど人に知られていません。

犬のストレスのシグナルも見逃しがちとなり、結果犬が噛み付くようになったことで何かが違っているかもしれないと気づかれる飼い主さんもたくさんいます。

ところが、犬という動物の拒否反応はかなり高いため、新しい環境に適応させるには飼い主として多大なエネルギーを使うことがあります。

日々の仕事で忙しい上に、犬と向き合いながらしつけを行うのは実際には大変なこともあります。

サクちゃんも大人しいように見えながら、若いオスにありがちなエネルギーたっぷりの反抗行動をくり返しましたから、飼い主さんはかなり気合を必要とされていました。

最後に飼い主を支えるのは、飼い主としての責任ではありますが、そんな簡単な言葉で逃げ惑う犬と向き合うことも難しいのです。

本当にそこを乗り越えてこられるのは、やはり犬を愛する力という人間力しかないのかなと思います。

ヤダヤダと暴れるサクちゃんと向き合われた日々は、これから少しずつ懐かしく思い出されることでしょう。

そんなサクちゃんをいつか七山で迎えることを今から楽しみにしています。

Author Archives: miyatake

<受講生のコトバ・さくちゃん編>クレートトレーニングで苦戦したサクちゃんのしつけの日々

<犬のこと>犬との出会い、これって運命なのかそれとも使命なのかと悩む方へ

犬のしつけ方教室に通ったり、犬のトレーニングスクールご相談される方の中には、そもそもの問題「なぜ、自分は犬を飼ってしまったんだろう…」という大きな柱にぶつかることがあるかもしれません。

犬との思い描いた暮らしが夢のまた夢のような気がする日々。

帰宅すると犬が排泄まみれになっている、犬があちこちでするトイレの始末におわれる日々。

かわいいと差し出した手に噛み付いてくる、洋服にまで甘噛みされるがこれがまた相当痛い。

日々家具が破壊されていく、楽しみにしていた散歩に出たら歩かないとかすごく引っ張るなどなど。

犬を飼いはじめて増えた犬に関する悩みが自分の中で大きくなればなるほど、自分と犬との出会いは一体なんだったのだろうと悩む方も少なくないと思います。

こんなに忙しいのになんで犬を飼ってしまったんだろう。

犬を飼うなど自分の人生の中にはなかったはずなのにどうしてこの犬が今ここにいるのだろう。

ついには、この犬を迎えたのは何か自分に対する試練に違いないのだと思い始めます。

犬の生年月日で相性占いをしたり、姓名判断をした経験のある方も案外多いのでご安心ください。

出会いの関係性というのは不思議なものです。

出会って盛り上がり最高に気分の良いときには、占う必要もなく相手は出会うべくして出会った運命の者であると決め付けられます。

ところが、関係が上手くいかなくなった途端、私達は本当に相性がいいのだろうかと疑い深くなり占いにその答えを求めてしまうこともあります。

たかが犬との出会いかもしれませんが、毎日の生活が大きく変わる大問題なだけに、この問題を隅に追いやることもできません。

占いの結果がどうであれ、あなたの犬とあなたは出会う必要があって出会ったのだということだけは事実ではないでしょうか?

これだけたくさんの人と犬がいて、共に家族としてひとつ屋根の下に暮らすことになったというのは、学びがどのようなものであれ必然的な出会いとしか思えません。

この出会いはとても大切で有難いものだったと思えるのは、きっと犬と暮らし始めたずっとあとになってやってくるものです。

そのときにはもう犬は自分のそばにはいないかもしれませんが、犬と暮らした日々だけは飼い主さんの心に刻まれることでしょう。

そう、今悩んでいる犬のとびつきも、甘噛みも、イタズラも、排泄の失敗も、飼い主であるみなさんが真剣に犬に向き合う限りは、確実に良い方向へと変化していきます。

良い方向というのは、人にとって都合の良い方向ではありません。

まず犬にとってできるだけ良い道であり、人にとってもさほどストレスのかからない方法であることを望みます。

<クラス>紅葉の山で、犬と歩くトレッキングクラス

10月が過ぎ七山の尾歩山(おぽさん)も一気に紅葉してきました。

朝夕の寒さを肌で感じるようになり、この地区では灯油や薪の準備に追われているようです。

もちろんグッドボーイハート七山校も、同じように蓄えた薪を室内に運び込み寒い夜の暖とりに使っています。

色づき始めた山は視覚の情報に左右されやすい人間にとっては、この季節の楽しみです。

あの大変だった夏が終わり、過酷な冬を迎える前の、ほっとひとときの時間を犬と共に山を歩くことができるなんて最高です。

今回のトレッキングクラスでは生徒さんのおひとりが足元不調ということで、ピンチヒッターで犬のリードを持って山を歩くことになりました。

まだ幼く興奮しやすい犬を落ち着かせながら歩くのは大変なことです。

ゆっくりと歩く犬を見ると「どうやったらあんなにゆっくりと歩けるようになるんですか?」と聞かれることがあります。

ゆっくりと歩く犬と共にいる飼い主さんはみなさん、それがどのようにしてできるようになったのかは記憶になりことと思います。

というのも、このトレッキングでの歩きですが、号令をかけたり犬に合図を送ったりせずに、自然に身についてくるものだからです。

トレッキングクラスのお約束はとにかく自分がバランスよく歩くこと、ただそれだけです。

そして、若い犬は必ず自分よりも後ろを歩くようにうまく誘導していくこと、これにも言葉は不要です。

庭では興奮の激しい犬同志も、山に入ってしまうと不思議と落ち着きを取り戻していきます。

さっきまでの興奮はどこへというほどに、静かに山の地面を踏みしめながら歩くのです。

そしてこの季節、北風から吹く特別な情報を鼻でキャッチする楽しみは犬だけのものです。

どの犬も北側に高くその得意な鼻を持ち上げ、風に乗ってやってくるたくさんの臭いという情報をキャッチしています。

私達のように紅葉にうっとりすることのない犬も、北風の臭いにはうっとりしているように見えてしまいます。

たぶん、冬は犬が一番元気な季節です。

特別小さな犬にはお洋服が必要になるかもしれませんが、お家にこもりっきりにならず12月くらいまでは元気に山歩きをして欲しいものです。

とりあえず、毎日が大切な季節です。

<犬のしつけ方>犬のしつけは精神論ではないけど「応援する力」は本当の力になる

先日グッドボーイハート七山校で福岡の都心のマンションに生活する犬たちを同時にお預かりする機会を得ました。

2頭の犬は年齢もいっしょで1才未満という若さです。さらに、犬種も性別も同じです。違うのは多少体型に大小の差があるということとです。

見た目は同じように見える2頭の犬ですが、親の性質、繁殖は幼少期の環境、新しい飼い主として暮らした日々の環境や経験が違うため、その行動や内面には外からは見にくい大きな違いがありました。

特に違ったのは、他の犬に対するコミュニケーション力です。いわゆる他の犬に対する社会的行動です。社会化という過程を通して学習していくコミュニケーション力には違いがありました。

一頭の犬は慎重かつ積極的でありながら自分のスペースを守るためにできる行動や反応をしようと変化し続けている状態で、もう一頭の犬は、消極的で状況から逃げる行動習性を身に付け始めています。

初対面のふたりですが、対面時の反応はある程度予測できます。

一頭の犬は積極的に前進して臭いを嗅いで相手を調べた後は様々な反応で相手の応答を待ちますが、それに対する一頭の犬は小さくなる逃げる避けるをくり返し、狭い場所に隠れたり人の方に逃げ込んだりしようとする行動をします。

積極的な犬の方にイジメや暴力の要素のある接近の仕方であれば介入する必要がありますが、この場面はそうではありませんでした。

一般的な飼い主であれば可哀想と思って抱き上げたり自分のスペースに逃げ込ませて撫でていたり遠ざけたりするかもしれません。

実際見ていると小さくなっている消極的な犬は可哀想にも見えるのですが、生涯そうして逃げ続けていることの方が本当に可哀想なことだと思います。

逃げる犬の方が体格的にも多少負けていることもあったことと、積極的な犬と私の関係性がある程度進んでいることも含めて、過剰はひいきにはならない程度で逃げる犬を応援することにしました。

応援といっても気持ちだけではなく、本当に声を出して応援します。

「●●ちゃんガンバレ!、●●ちゃんガンバレ!」

まさに、あの有名なニッポンオリンピックの水泳競技のアナウンサーのようにひたすら同じエールをかけ続けました。

すると、消極的犬ちゃんの方がチラッと私の方を振り向きながらも体を伸ばして前を向きコミュニケーションに応じようと立ち上がってきました。

「●●ちゃんガンバレ!」というとまたチラっとこちらを見て背筋を伸ばしていきます。

相手の犬ちゃんも良し来たとばかり、コミュニケーションが成立し始めていることで落ち着きを取り戻し始めています。

さて、犬のしつけやトレーニングのベースは、あくまで犬という動物を科学的に捉えて理解する過程をもつべきです。

例えば、犬のしつけ方で紹介されている方法の中には、学習理論から外れた意味のないものもたくさん存在しているからです。

飼い主である自分が今犬に対して行っていることが、どのような仕組みで成り立っているのかとか、現在犬に提供している環境やコミュニケーションは犬という動物の習性に見合っているものなのかという観点も、犬を科学的に捉えることの中に入っています。

かといって、感情を抜きに犬と付き合えといっているのではありません。

わが愛犬のことをかわいい、いとおしいなど大切に思う気持ちがあってこそ犬のことを学びたいという気持ちも高まるものです。

ただ、犬を支える気持ちと行動というのは裏腹であってはいけません。

犬のことを大切に思うからこそ成長の機会を与えて見守る姿勢を自分自身が育てる必要があります。犬を過保護にすることや甘やかすことは決して犬のためにはならず、なっているのは自分のためだけなのです。

厳しい言葉のように聞こえるかもしれませんが、私達人間の社会にも同じようなことがたくさん起きているわけですから、知らぬ存ぜぬで通すことはできません。

「ただ応援する力」それだけのことですが、立ち上がる小さな犬ちゃんの姿に勇気をもらいました。

みなさんも今身近な誰かを応援していると思います。

本当に相手を思う応援の声は、一方的にかわいがることよりも必要とされているはずです。

飼い主さん、ガンバレ!

<お知らせ>11月の犬語セミナー開催のお知らせ

2018年最後の犬語セミナー開催のお知らせです。

2018年11月25日(日曜日)

時間 12時30分~14時30分

参加費 おひとり2500円 当日払い

少人数制のゼミ形式のセミナーです。

お気軽にご参加ください。

お申込 グッドボーイハートへメールかもしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

スカイプ利用で参加をご希望の方は、セミナー3日前までにメールもしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

犬語セミナーは来年から不定期開催とさせていただきますが、都度ブログでお知らせします。

ちなみに今日は人間が決めた「犬の日」らしく、ペットのためのグッズ、ゴハン、防災、予防、美容などいろいろな特集があるようです。

犬のためといえば、物を買い与えることよりも相手を理解することだとグッドボーイハートは思うのです。

犬語セミナーで、ご参加お待ちしています。

<クラス>今月も犬語セミナーを開催しました:お題は「預かりクラス時の犬の変化から学ぶ」

秋空の七山校で今月も犬語セミナーを開催しました。

今回、勉強の素材として取り上げた動画はグッドボーイハートのお預かりクラス時に撮影したものです。

犬の預かり期間に撮影した動画を通して、犬がどのように変化していくのか、行動観察を通して犬の状態を把握するという形で学びました。

通常の犬語セミナーではくり返し同じシーンを見ることで行動を細かく見ることで犬のコミュニケーションを学ぶクラスです。

しかし今回は、グッドボーイハート校でお預かりした犬の行動のビデオを使用したため、預かり中に変化する犬の行動を浅く長く捉えていただきました。

動画に登場してくれた犬くんは目の開かないうちに保護施設に保護された直後に現在の飼い主さんに迎え入れられました。

人が飼っていた家庭犬から生まれた犬ではなく、ゴミやえさをもらいながら生きてきた野良犬(もしくは野犬とも呼ばれる)の子供なので、社会的な発達にも難しさを伴います。

真剣に学ばれている飼い主さんにとっても新しい視点になればと、預かり中としては特別に長い時間をかけてビデオ撮影を行いました。

数日の預かりで変化する犬の行動。

行動がどのように変化するのか。

その行動はどのような意味を持つのか。

またその変化は犬のどのような状態を示しているのか。

今回のセミナーは奥が深く、かなり時間をかけて考えてもいくつもの見方のできるものです。

社会的に安定した行動をする発達した犬は、環境の変化が見られても行動に異様なほどの違いは見られません。

ところが社会的に不安定な犬ほど、預かり時は家庭で見られるのとは全く違う行動をするものです。

預かり時といっても、飼い主と同じような環境におかれると変わらない行動も、私のような専門的な知識をもつ者が接触をするとかなり違った行動をすることがあるのです。

セミナーに参加された犬くんの飼い主さんも、始めてみる犬の行動に大変興味深くご覧になられていました。

犬くんの年齢がまだ数ヶ月であることから、参加された若い犬と暮らす生徒さんたちも、自分の犬と比較しながら真剣に学ばれていました。

今回もスカイプ利用でご参加いただいたみなさん、遠隔では見にくい動画だとは思いますが共に学んで下さること心強く思います。

今年は来月に犬語セミナーを開催し、12月はお休みさせていただきます。

預かりクラスはトレーニングのためのクラスではありませんが、長い預かり期間を通して知りえることがたくさんあり、預かりクラスは訪問クラスと同じくらいグッドボーイハートでは大切なクラスです。

犬語セミナーは行動学という道具を通して犬のことを学ぶセミナーはまた同じように、グッドボーイハートにとっては大切な学びのクラスです。

来年から回数は経る予定ですが、今後も継続して参ります。

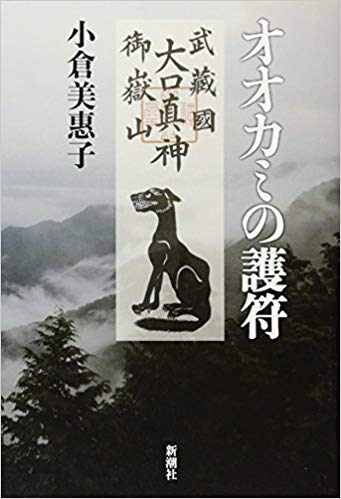

<おすすめの本>犬と暮らすならその始まりを知ろう「オオカミの護符」はお薦めします

久しぶりですがおススメの本を紹介します。

グッドボーイハートならではの切り口なので、犬のしつけ方や犬の飼い方に関する本ではありません。

ましてや、純血種犬を紹介する本などでは毛頭ありません。

前回のブログで「大神神社」を参拝した旨のことを書きました。

今回おススメする本「オオカミの護符」は、まさに犬と暮らす人には読んでいただきたい本なのです。

イヌ科動物のオオカミが祀られる日本の神社を巡りながら、日本人のオオカミとの関わりの民俗学について学ぶことができます。

イヌの歴史というと、純血種犬の起こりの方に関心が向いていないでしょうか。

たとえば、ハスキーはソリを引いていた犬だとか、ラブラドルリトリバーは猟犬だったとかそんな方向の話です。

純血種の多くは最初は使役を目的として繁殖をされたものですが、現在の純血種は形を追い求めて人が繁殖した作品のようななってきました。

純血種犬としての使役の歴史も、遠く過去のこととなりました。

ネズミを捕るために繁殖されていたテリア種も、もうネズミを捕る必要もないほど衛生環境は整っていますし、スポーツのための狩猟をする貴族ももういなくなったということです。

そんな純血種犬の歴史なんかよりずっと面白くワクワクするのが、日本の古代に伝わるオオカミ伝説です。

オオカミが日本国内でどのように扱われていたのか、日本人はこのイヌ科の動物をどのような存在だと思っていたのかを知っていただければうれしいです。

犬に関心がなくとも自分達の歴史、古代のことなど民俗に関心のある方にも読んでいただきたい本です。

読み応えがあり素人でもわかりやすい本なのでおすすめします。

犬の祖先は狼というより、イヌはオオカミなのだと思います。

オオカミの護符「アマゾンページ」へリンク

グッドボーイハートおススメの他の本はこちらから

<日々のこと>一度は参拝したかった大神神社へ

奈良県にある日本最古の神社である大神神社(おおみわじんじゃ)に参拝の機会を得られました。

ほとんど福岡から離れることがないのですが、今回大阪方面に出向く機会があり以前から訪れたかった大神神社を参拝しました。

なぜ、以前から参拝したかったからというと、その文字のとおり大神神社の大神は、普段通りに読めば「おおかみ」の音です。

全国にある「おおかみ」といえばあの「狼」を連想してしまいます。

大神神社のご祭神様は大物主大神(おおものぬしのおおかみ)で、大神様自体がお山に鎮まっていらっしゃいます。

お山が神様という日本本来の神社の姿らしく、大神様と狼様の響きが同じことは奇遇とも思われません。

日本では古代から狼を山の使者や神として崇める風習もあったと聞きます。

山の神様の使い手であった狼が人に近付き犬というように名前を改めてきたのです。

ところが、人に近付き過ぎたためお里の山に帰ることができなくなってしまい、山の風景を思い出すこともできなくなり、人にいつも鼻を鳴らすような動物になっていきました。

そんな犬ですが山に来て山の臭いを嗅げば、どんな犬でも必ず山のことを思い出します。

遺伝子の中の記憶のとっても深いどこかに、これだけは絶対に忘れないようにと犬たちが伝えつむいできた原始の臭い、それが山の香りではないかと思っています。

参拝させていただいた大神神社ですが、いうまでもなく神社に一歩入ったとたんに空気が一気に変わっていきました。

その辺にあるものはすべて浄化されると思われる気合にこちらも圧倒され、ただ自分が小さすぎる存在であることを思い知らされるばかりです。

飛行機の上から見た日本の風景は、ほとんどが山でした。

この山の中にどのくらいの動物たちが生きているのだろうと想像しました。

そしてその中に、イヌと呼ばれる動物たちが少しでも自らの力で生きていて欲しいとも思うのです。

犬が人に近付いてきて私達とこうして会話を交わすようになってくれて、生きることの学びや楽しみや毎日の喜びを与えてくれることに感謝しています。

同時に、彼らが理解されずにただそこにいるだけでいいという何もしないという可愛がり方で成長の機会も与えられず苦しんでいることを受け入れる必要もあります。

犬は山が育んだすばらしい動物なのだから、いつも真剣勝負でお互いに成長する時間としたいものです。

大神神社様、次はいつお参りできるかわかりませんが、すべてのお山とつながっているとするなら、七山でもお参りは可能かと思います。

自分が生意気になりそうになったら、山に入って頭を垂れて思い出します。

明日も犬たちと山登りできる日。貴重な時間を大切にします。

<犬のしつけ方>「犬を運動させる」から「犬と人が共に活動する」という見方へ変わるとき

犬のしつけ方のご相談でよく尋ねられることの中のひとつ、いわゆる「よくある質問」欄の中にたぶんこの質問は入るでしょう。

その質問とは「犬をどのくらい運動させたらいいでしょうか?」というものです。

運動させるという言葉の表現でもわかるように、人側が犬を運動させるという言葉を使うときには、走らせる、歩かせる、遊ばせるというようなイメージをもたれているようです。

たとえば、散歩も犬に必要な運動と思われていますが、犬にとっては少し意味合いが違います。

人からみる運動というと、スポーツクラブで体を鍛えたり動かすようなこともりっぱな運動になるでしょう。

ところが、犬を含むすべての動物が単純にくり返し行動をするだけの体をただ動かすという運動という時間を必要としていません。

野生のイヌ科動物であるオオカミも、来る狩りの日に備えて毎日走りこみの練習をしたり、意味もなく動くことで運動して体がなまらないようにしているということはないのです。

野生動物の場合には、日々の生きるための活動こそ動くべき時であり、その積み重ねこそが体の機能性を発達させたり、維持させたりする結果につながっているだけです。

犬も動物ですから、意味のないくり返し行動は本来はあまり得意ではありません。

ところが犬の場合には、ボールを投げると何ども拾ってくるという行動をします。

そこにコミュニケーションをはさむ余地がなく、単に玩具に集中してしまっているようでしたら、これはすでに運動ではなく執着行動になります。

犬はこうしたくり返し行動で体を痛めてしまうこともあります。

いわゆるドッグスポーツなどがこれにあたります。

こうしたくり返し行動でコミュニケーションをとることよりも、本来犬としてあるべき行動をすることが犬の機能性を高めるというのは当たり前のことです。

その本来あるべき運動はつまり活動です。それも社会的なグループ活動です。

犬が毎日欠かさずやっている散歩ですが、これこそまさに社会的な活動です。

目的はテリトリーをパトロールしながら、環境を散策して環境にどのような異変が起きているのかを把握したり安全を確認したりすることです。

もっと素敵な活動は人といっしょに山を歩きながら自然の中を散策して、移動しながら環境把握を重ねていくことでしょう。

活動というと人も犬といっしょに社会的に行動を共にするということですから、その中には一定のルールや役割が生まれてきます。

どのくらい運動をさせたらいいのかという考え方から、どのくらい共に社会的に活動している時間があるだろうかと考えられるようになると、犬の孤独な時間も減り犬の様々な機能も発達することでしょう。

人といっしょに歩くくらいの山歩きは犬とってはたいしたことではありません。

むしろ活動を通して鍛えられるのは、私達の方になりそうです。

<日々のこと>今年も薪ストーブに火が入りました

福岡ではまだエアコンをかけて車を走らせるというのに、福岡市内から1時間程度で移動する七山の朝晩の冷え込みは中途半場ではありません。

つい先日まで暑さが耐えられないと思っていたのに、今度は寒さが耐えられないと思ってしまうとは、自分もずい分弱くなったものだなと年齢のせいにして終わっているところです。

私はいいんだけど預かりの犬たちが寒いからという理由で、七山では人工の様々な力を使って室内を暖めていきます。

エアコン、灯油ストーブ、電気ストーブ、遠赤外線ストーブなど、なんでもありです。

そんな人工的な道具の中でも、最もパワフルで心も体も温めてくれるのは、最も古い道具である薪ストーブです。

本来七山の家についていた暖炉を昨年、薪ストーブにリフォームしてからは、暖かさもパワーアップしています。

お客様が室内でゆっくりされる機会が得られれば、グッドボーイハートの山の家に立ち寄ってくださる人にも、薪ストーブの火に当たっていただきたいと願うばかりです。

薪ストーブの炎を見ているだけで、なんとなくですが気持ちがリラックスしてくるからなのです。

オポという犬と暮らしていたときはまだ暖炉の状態でしたが、それでも暖炉の前に寝そべる犬のそばで本を読んだりうたた寝したりするのは、本当に極上の時間でした。

もちろん、そんな時間があるのは日中たくさん体を動かして働き、いっしょに山を歩いたり草刈したり、薪を作ったりして、体を使って十分に活動をしているからこそ得られる至福の休息です。

煙のでる薪ストーブは環境汚染の道具として、敬遠されることもあります。

薪ストーブはずい分進化しており、2次燃焼で煙のでにくい構造に変化してきました。

そうはいっても煙はあがりますので、薪ストーブは都心では使えない暖房器具になってしまいました。

薪を作ったり置く場所など都会では使うことのできない薪ストーブですが、田舎暮らしならではの贅沢な道具です。

そんな薪ストーブの炎に癒されつつ、犬たちの癒しの時間ってどんな時間なのだろうと考えてしまう一日でした。