小型犬が増えているからでしょうが、室内トイレで排泄をさせたいというご家庭が増えています。

犬の習性と行動から考えると、室内トイレではいろいろと問題があります。

なぜなら、犬の排泄場所は犬のテリトリーと関連しているからです。

妥協点を探して室内トイレもしくはそれに相当する場所を開拓しながら、犬に負担のかからないようにトイレトレーニングを進める必要があります。

排泄の失敗は犬と暮らす人にとっては大変不愉快なものであると同時に、犬自身にとっても大変なストレスになってしまうからです。

人のためにというよりはむしろ犬のためにこそ、トイレを適切な場所でできるように導く、つまり犬にしつけを行うのは動物福祉の観点からもなによりも重要なことです。

犬の排泄の失敗についてのご相談が多いばかりでなく、犬は排泄を適切にはしないという動物だと風に片付けられてしまうこともあるようで、これには驚きます。

犬の排泄の失敗は犬のストレス行動の上位に入るほどの行動です。

つまり、犬が適切に排泄できないということは、犬にそれだけストレスがかかり負担を強いているということになるのです。

犬の排泄の失敗は、おもらしという言い方もできますし、テリトリーマーキング(臭いつけ)という犬の不安定な行動なのです。

排泄の失敗行動としては他にも、夜尿、頻尿、垂れ流す、失禁、食糞など、さまざまな不安定な行動があります。

こうした犬の不適切な排泄は見逃されてしまうのですが、逆にトイレトレーニングが上手くいっていない犬でも、オスワリやオテを教えてあることが多いのも最近の傾向です。

先日、子供さんを教育する専門職として勤務されている方が、子供についても同じような傾向があるということを教えてくれました。

小学校一年生の子供たちが授業中にトイレのがまんができないので、廊下をウロウロと歩いているのが普通になっているということなのです。

さらに、傾向としては幼稚園児童の話ことばや読み書きの力はあがっているのに、はっきりとした言葉で話している3才の児童がオムツをしているのを見てビックリするということも伺いました。

それを聞いたときに、まさに犬も同じような傾向にあるのだと思い、こちらの方もビックリしました。

子供に排泄を教えるしつけと、文字や読み書きを教えるしつけとは多少、学習の方向が違うのではないでしょうか。

同じように、犬にオスワリやオテを教えることと、トイレトレーニングというしつけを行うことには違いがあります。

犬の場合には人よりも複雑な部分として、種が異なるためコミュニケーションや習性が違うという点があります。

また、子犬は犬の世界から人の世界へと移動したばかりで精神的にも不安定でストレスレベルも上がっている状態です。

いづれにしても、犬は適切な場所で排泄をすることができ、決して自分の住処を汚したくないという衛生的な動物であるという理解がまずは必要です。

となると現在自分の犬が適切に排泄できずにトイレの失敗をしてしまうのであれば、それは飼い主側が提供している物理的な環境と、接し方を含む飼い主の犬の扱いの方に不適切さがあるということです。

トイレトレーニングでは犬を改善する必要はなく、改善すべきは飼い主の行動を含む環境であるということを納得することから、犬のトイレトレーニングは始まります。

犬だからトイレの場所など覚えるはずがないと思っている人と、犬は排泄場所を覚える動物だと思っている人では、犬に対する接し方も違います。

マナーパッドと名づけられたオムツをしている犬を見つけたら、犬は生きるために一番大切なことをまだ与えられていないのだと思ってください。

動物を虐待するということは、動物を傷つけないということです。

それは、動物を精神的に追い込まず傷つけないという意味を持っています。

犬が適切に排泄できる機会を与えていないのは、動物を虐待するに等しい扱いになっているのです。

犬について学ぶ場所は増えています。いつでも気軽に犬について学ぶことができるのです。

一番大切なことを、まずは学んでいきましょう。

犬が10歳になっていても大丈夫です。犬は何才からでも学びます。

Author Archives: miyatake

<犬のしつけ方>オスワリやオテができるのにトイレができない犬たち

<お知らせ>10月の犬語セミナー開催のお知らせ

グッドボーイハートの毎月開催している「犬語セミナー」を来る10月も開催します。

犬語セミナーは犬の登場する日常的な動画を見ながら、犬について学ぶセミナーです。

犬の行動とその意味を観察によって明らかにします。

次に、その行動を何故するのか、を考えていきます。

そして、その行動からわかる犬の性質、さらに犬の行動に影響を与えている環境などについて考えます。

少人数制のゼミ形式のセミナーなので、参加者おひとりおひとりが考える時間を持っていただきます。

毎回開催するたびに、地味なセミナーだと感じます。

ですが、実際犬と関わりながら家庭犬インストラクターとして仕事をしている自分の作業も、こうした地味なことのくり返しなのです。

犬のトレーニングやしつけ方を学ぶというと、オスワリやフセを教えたりと犬に何かをさせる派手な仕事と思われがちなのですが、そんなことはありません。

犬を理解する作業というのは、地味で時間がかかるものなのです。

それが面倒だから、犬のことを受け取る前にこちらから次々に要求してしまうのかもしれません。

そうなると、犬たちは受け取り下手になってしまい、コミュニケーション力も育たず、認知力も不十分で社会化の未熟な状態になっていきます。

そんな地味な犬語セミナーの次回の予定は次のとおりです。

日時 2018年 10月 28日 (日曜日)

12時~14時

※終了後にプチお茶会あり

場所 グッドボーイハート七山

参加費 おひとり2500円(当日払い)

お申込方法 直接お申込み、もしくはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

スカイプ利用のご参加 3名まで受付します。

スカイプ利用の方は事前お振込みとなりますので、メールもしくはお問い合わせフォームでご連絡ください。

<クラス>犬の預かりクラスでできること:犬を一面で判断しないこと

秋の飼い主さんたちの行事で連続したお預かりクラスが、ひとまず終わりそうです。

グッドボーイハートのお預かりクラスは一般的な預かりトレーニングではありません。

犬を預けてトレーニングしてもらい返すという預かりトレーニングは行っていません。

なぜなら、犬の行動を作っているのはベースである基本的な性質を元にした環境要因であるからです。

犬の行動にどのような環境が影響を与えているのかを、飼い主が理解して変化させていかなければ、犬を飼うことはできません。

環境がほとんど変化しない動物を飼う環境とは、水槽のように一定した環境を維持するような方法によってのみです。

動物園の飼育場所も同じように環境が変化しないため、人と暮らすために必要な社会的な性質を育てる必要がありません。

犬をケージやサークルだけで飼い続けることは環境を一定させることにはなりますが、それでは犬を人が飼っているとか人が犬と暮らしているとは到底いえません。

ふつうに犬と暮らすという当たり前のことの中にこそ、犬の行動に影響を与えている環境がたくさんあるのです。

お預かりクラスでは、いつもと異なる環境で犬を預かります。

いつもと異なるといっても、家庭で犬が生活している中で最低ベースで必要な環境は預かりクラス中にも継続させます。

たとえば、お預かりクラスはクレーとトレーニングができることがお預かりの条件となっています。

いつも飼い主の膝の上に抱っこされているような状態では、お預かりはできないということです。

クレートや食器やマットがいつもと同じ、食べているものもいつもと同じ、排泄する場所はいつもと違う、お世話をする人も違います。

こうした預かり時の環境の変化で、家庭にいるとのは違う行動をするようになるのは犬としては当たり前のことです。

預かり時の犬の行動ですが、預かりの日数が増えてくると日に日に変化が見られます。

変化する犬の行動、その変化の過程を見ていると、犬の現在の行動がどのようにして現れるようになったのかが少し見えてくるのです。

家庭訪問トレーニングでは日常的な犬の行動をできるだけ直接見たいのですが、警戒心の高い犬ほどいつもと同じ行動をしません。

警戒していますから、どちらかというと大人しくなってしまいます。

来客に対して防衛が高くなるため、いつも以上に興奮していたり攻撃的になってしまい、やはり普段の行動をみせてくれません。

慣れてきて日常的な行動をとるようになったとしても、今度は飼い主さんの方がいつもと同じように接しないため、犬の行動に影響を与えている細部がわかりにくくなります。

預かり時に変化する犬の行動は、普段の家庭での生活に近い行動に戻っていくという過程から始まるので、犬がいつもどのような環境にいるのか、飼い主さんがどのように接する癖があるのかを知ることができます。

犬の預かり時のビデオを飼い主に見せると驚かれることがあります。

普段見ている自分の犬とは違うように見えるからです。

ビデオを通して客観的に見ることができるからいつもと違うように見れるというのもあるでしょう。

また、飼い主は普段は犬の一面しか見ていないともいえるのです。

飼い主の見ている犬の一面とは、犬にこうして欲しいと願っている部分でもあるのです。

ところが、犬の望んだその行動が犬にとって負担の大きなものであると、犬にはストレスがかかりますので、飼い主の全く望まない行動をするようになります。

お利口さんでいて欲しいと育てた子供が最初はお利口に振る舞うのですが、本来の自分が確立されないために、反発に転じ全く手に負えなくなるという状態だといえばいいでしょうか。

どれが正解ということでもありませんが、犬もひとつの命として誕生し人と摩擦を繰り返しながら生きている上に、犬に常に不自由なのです。

犬という動物として、少しの時間でも犬らしく、犬という動物として人と関わる時間を持ってほしいのです。

お預かりクラスにかかる体力、気力と時間は大変なもので、さらにそのことを消化する時間はその数十倍必要です。

ですが、犬のことを知りたいという単純な欲求が勝つため、効率を無視して活動してしまいます。

それでも、何かを見つけたときの喜びは計り知れないものです。

犬が自分の探究心の火をともし続けてくれる存在であり、生徒さんたちが共に成長していただける存在であってありがたいことばかりです。

<犬のこと>犬と飼い主は似る、つまり犬と飼い主のエネルギーは似る

先日犬語セミナーを開催したときに、数名の生徒さんと犬のペアが顔合わせすることになりました。

ある生徒さんが「犬と飼い主さんって顔まで似るんですね~」とおっしゃいました。

「犬は飼い主に似る」つまり「犬は飼い主の鏡である」は古典的な犬の本にも書いてあります。

あの動物行動学者のコーラントローレンツ博士も「人、犬を飼う」の著書の中で、

犬は飼い主と似るものであることをエッセイを添えて書いています。

ノーベル賞受賞学者のお墨付きである「犬は飼い主に似る」説ですが、本当にそのようです。

コメントされた生徒さんは、ただ顔つきが似ていますねとおっしゃったのです。

そもそも、犬と人は全くことなる種なのですから、種の異なる動物の顔が似ているというのもすごいことです。

人事となると「ほんとに似てるよね。」と盛り上がる話ですが、自分のこととなると「この犬と自分が似ているってどういうことだろう?」と考え込んでしまいます。

ですが、冷静になって観察してみると、顔つきだけでなく行動のパターンもよく似てくるのです。

行動のパターンだけでなく、気合とか勢いといったものも似てきてしまいます。

そのため、老人の飼っている犬は行動がゆっくりとなるというのも、犬の定説のひとつです。

本当にゆっくりとした動きになっていくのは不思議なことと思います。

先日、練習中のバイクに乗って七山校から一番近い生徒さんのご自宅まで家庭訪問トレーニングに伺いました。

バイクに乗る時間があまりないので、生徒さんにも「今日はバイクでいきます」とラインで連絡しました。

その生徒さん、なんとバイクの音ですぐに出て来られました。

そしてバイクをみてとても興奮されているのです。

話を聞くと、若いころにバイクの免許をとりたかったけど、タイミングがあわずとれなかったが今でも乗りたいとのことです。

私もよりもずっと若い女性の方なので、ぜひ乗ってくださいと強く勧めました。

すごく迷われていたけれど、私がバイクに乗ってきたことで刺激を受けましたとのことでした。

若いといっても中年期が始まってしまうと、若いときのようにエネルギーが出ません。

守りに入ってしまうだけになると、犬の行動も守りが強くなり、新しい一歩も踏み出せないこともあります。

飼い主さんの一歩で犬の何かが変わる可能性も十分にあります。

少し守りにはいりがちなその犬ちゃんのことを思い、飼い主さんのエネルギーがちょっと膨らむといいなと結構お誘いしてしまいました。

犬と飼い主はなんでも似てしまうのです。

それは、犬にとっては当たり前のことなんです。

なぜなら、犬は飼い主を映し出すという意味でとても「忠実である」。

それが犬という動物だからです。

<犬のしつけ方>犬のしつけ方、いろいろ探して試したけど結局わからなくなってしまった方へ

彼岸の季節になると、きっちりと花を咲かせてくれる彼岸花が七山でも見られるようになりました。

お米の収穫時期と重なるので、彼岸花を見ると新米を連想してしまい、結局は花よりだんごなのは犬と同じようです。

さて、犬のしつけ方のご相談でご連絡をいただくときに、同じような壁にぶつかっていらっしゃるのだなと感じるようになりました。

犬のしつけ方についていろいろと調べてたくさんの情報を得たのでいろいろやってみたけれど、一体どれがいいのかわからなくなってしまったというものです。

10年前にはあまりなかったことですが、現在のように誰でもスマホを使って簡単にネット検索ができるようになった背景があります。

ネット検索は広告宣伝や収益と常に結びついているために、みなさんの検索しやすい情報が散乱している状態になっているからです。

しかもその情報の中には、いろんなページのコピー&ペーストであったり、本に書いてあることの受け売りだったり、はたまたフェイクニュースだったりといい加減なものもたくさんあります。

特に犬のしつけ方に関しては、「これをすれば犬の困った行動がなくなりお利口さんになる」というようなハウツー的な情報には注意が必要です。

逆に、犬はこのような動物です、犬の習性にはこうした行動がありますといった情報は、まず疑いを持ちながらも精査していく情報のひとつとして取り上げていくことができます。

一般の方が犬の行動を読み解けるようになるまでは、かなり時間がかかってしまいます。

そのうちに犬はどんどん成長したり、難しい行動がますます難しくなるといった状態に至ってしまいます。

そのために、焦りが出てしまい早く解決しなければいけないと思って、ハウツー情報に頼って犬のしつけにとりかかってしまうというお気持ちもよくわかります。

ところがこの対処法ですが、そう長くは続きません。

一旦はよくなったように思えても、次に膨らむときには前以上の問題となって浮上してきます。

犬をノックアウトさせるようなしつけの方法になると効果があったとはいえますが、時間をかけて成長を促していき発達の機会を与えるという「育てる」時間も奪われてしまいます。

大人しい犬になったとしても、飼い主さんとの関係は難しいものになってしまうこともあります。

犬の行動を読み解けるようになるのに、何が一番難しいのしょうか。

それは、犬の行動に影響を与えているのは飼い主である自分自身だということです。

飼い主が自分の行動を客観的に見ることのできる機会を得られなければ、犬の行動を変えることはできません。

飼い主は無意識にやっている日常的な行動が犬に影響を与えているとは、なかなか考えられないのです。

こうなると第三者的な立場に立って説明を行う人が必要となります。

家庭犬インストラクターという仕事はこの第三者的な立場として入っていくことです。

直接、犬をしつけて飼い主に渡すのは、家庭犬インストラクターの仕事ではありません。

自分の役割は、犬を理解する力を身につける人をひとりでも多く育てていくことです。

23日は犬語セミナーを開催します。

このセミナーも同じ目的を持っています。

今回もまた、スカイプ利用でのご参加を受付ました。

インターネットという道具を有効に利用して、日本全国から犬語セミナーに参加してくださる方々といっしょに、この何もない七山で犬のことを真剣に考えます。

<犬のこと>尾が短い犬を不思議に思う子供たちと、可愛いという大人たち

子供たちの犬を見て思ったり発言したりすることは、大人としてドキッとすることよくあります。

先日グッドボーイハートのトレッキングクラスに犬と共に参加してくれた子供たちが、純血種の犬をみてこういいました。

「あれ?尾っぽが短い?なんで?」

子供たちの知っている犬の姿は尾が長く、巻いている尾だったり、長く垂れた尾だったりするのです。

「これね、人間が犬の尾っぽを切っちゃったから短くなったのよ。」というと、

「なんで???かわいそう。。。。。」と黙り込んでしまいました。

尾を切ることがかわいそうという当たり前の反応と、それを自分たちの仲間である人が行ったという罪悪感を感じるからでしょう。

子供たちに対して、大人が犬にこんなことをしてごめんねと誤らなければなりません。

ところが、大人になると逆の反応になります。

「このプードルはなんで尾が長いんですか?」という質問を受けることもあります。

プードルは生まれたときに尾を切断されること、切断されていないプードルの尾は長いこと、尾を切断するのはそれがプードルであると人が決めたからという説明を加えることになります。

だから、自分たちと一緒に家族として暮らしている犬が尾を切断されたことを知らない飼い主はたくさんいます。

純血種の中の断尾という尾を切る行為を強いられている種類の犬たちは、尾を切断しないと売れないようですね。

なぜなら、大人の方が尾が短いのがその純血種でかわいいと思い込んでいるからです。

たとえば、尾の長いものはプードルではなく欠陥商品であると思ってしまうのです。

子供のころに感じた「なんで尾を切る必要があるの?」という純粋に動物に興味をもつ気持ちを、人は何才ころになくしてしまうのでしょうか?

子供のこうした感性を生かすためには、やはり大人がやりすぎを訂正する必要があります。

動物にやりすぎたこと、今からでもいいので「ごめんなさい」といって誤って道を変えることはまだできないのでしょうか。

切ってしまった尾はもう戻りません。

だったら、これから尾を切られようとしている犬たちがそうならないためにできることをするしかありません。

自分のできることは、あなたの飼っている犬は尾を切られていますよとお伝えすること、そしてブログを通してその行為と目的をお伝えすることです。

犬の尾が短いのは、決して可愛くはない、なぜなら子供たちでさえそう見るのです。

尾は犬という動物にとって必要であることは言うまでもありません。

<クラス>秋はじまりのトレッキングクラス:初めての犬との山歩きはいかがでしたか?

まだ暑さのぶり返す季節ですが、七山では秋風が感じられるようになりました。

この季節に雨が降らなければ絶対に「犬と山歩き」の時間に当てたいところです。

先週末の連休には、たくさんの犬たちと飼い主さんがグッドボーイハート七山校を訪れてくれました。

犬と山を歩く“トレッキングクラス”に参加するためです。

飼い主さんたちは都会の生活で忙しく、山まで足を運ばれる機会もなかなか得られないようです。

それでも、数ヶ月ぶりに参加した犬くんの行動にも変化が見られていました。

自宅での環境整備のトレーニング、犬への理解をすすめることといった家庭訪問のトレーニングは、犬との山歩きを変化させます。

お預かりクラスを通して自然の環境に親しむことも、犬の脳の発達を支援してくれます。

トレッキングクラスはプライベートクラスから始まりますが、相性の良さそうな犬がいればお声かけして合同クラスとして開催しています。

あまり数の多いグループクラスは、飼い主同士も関係がすすみリラックスしていないと犬も落ち着きません。

山歩きはほどよい緊張感を保ったグループ行動なので、社会性や協調性といったものを維持できるかは重要なことだからです。

散歩中に他の犬に興奮したり緊張しやすい犬も、トレッキングクラスを通して移動の行為を共に行うことで、社会性を高めていくことができます。

そのグループの中には一定の秩序が必要なのです。

秩序の中に安心感が生まれるもの、それが社会性ではないかと思っています。

はじめてトレッキングクラスに参加した犬たちもいます。

はじめてのトレッキングクラスのときには、飼い主の方も山の地形を把握していませんのでまずは歩くことで精一杯です。

なんとか無事に歩いて家までたどり着くことが目的なので、トレッキングとしての生み出しの効果はまだありません。

それでも山を歩いている犬の目の輝きがいつもとは違うことに、大抵の飼い主は気付きます。

犬が毎日の生活の中で絶対に見せない輝きを見せてくれます。

犬が山という環境に生きていた時代のことを、犬の血が思い出す瞬間がわずかだけどあるからでしょう。

人の家庭にもらわれるまでに様々な経験によって硬直してしまった子犬の体も和らげてくれます。

犬が好む土や草といってもいろいろあります。

硬い土やアスファルトに囲まれた草では、犬の脳をだますこともできません。

人の生活空間から山まではそんなに遠いでしょうか。

犬が安心して過ごせる山はもうあまりのこっていないのでしょうか。

犬たちの成長の場として、犬から学ぶ人たちの学びの場としてグッドボーイハートの尾歩山は大きな懐で迎えてくれます。

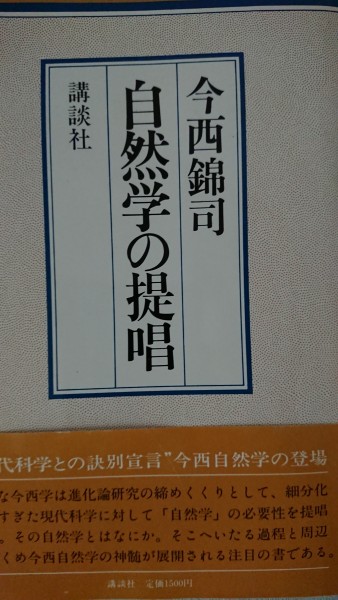

<おすすめの本>「自然学の提唱」今西錦司先生:ダーウィンの進化論とは違う棲み分け理論

自然科学の分野で自然学という独自の見解と世界をもって生き物と自然を捉えてこられた今西錦司先生の書籍です。

帯にあるように、今西先生の自然学とは「現代科学との訣別宣言」です。

現代科学といってもこの書籍が発行されたのが昭和59年とありますから、今から30年以上前のことです。

書籍として発行される前に、今西先生は今西自然学としてダーウィンの進化論とはことなる見方で生き物の進化について捉えられていました。

この自然学の提唱の中では、自然学とはなにか、今西先生がそこにいたる過程を考えを含め案内してくださる本になっています。

今西錦司先生は霊長類研究所にいらしたこともあり、動物行動の観察や分析についての記載についても興味深く読むことができます。

専門書ではなく一般の方でもわかるように記述された本ではありますが、動物学や自然について深く考える機会の少ない方とっては少しはいりにくい印象を持たれるのではないかと思います。

かくいう私も一読では到底終わらず、一度読んだ場所を開いたり閉じたりしながら何ども読み返すことになりました。

そしてこれからも、今西先生の見方に近付くために、くり返しこの本を開いたり閉じたりするのだと思います。

ですから、この本を入手された方は一度に理解しようと急がずに、まあそのうちにわかるようになるだろうくらいの気負いでゆっくりと読み進められることをお薦めします。

最近では、5分でわかる犬のこと、3分でわかるドッグトレーニング、1分で身に付く犬のしつけ方など、時間をかけずに、つまり時短で物事を終わらせることを良しとする傾向があります。

ところが人と犬の関係というのはもう数万年どころかもっと以前から続いており、その歴史と共に犬や人の文化も変わり、それに伴って犬と人の関係も変化してきたわけです。

それを5分や10分、もしくは30分などで理解しようと思う方が傲慢であると思います。

本書は講談社から出版されており、中古本もまだ出回っているはずです。

今西先生の世界に少し触れてみたいと思う方へ、ぜひおすすめします。

グッドボーイハートおすすめの書籍はこちらからもご覧いただけます。

グッドボーイハートの本棚

<犬のこと>犬の回復力は社会化を育てる:リカバリーするという能力を身につけるために

毎日の生活であれ仕事であれ、日々何らかの行動や思考をくり返していれば、ときには失敗と思ってしまうことも起きてしまいます。

ああすればよかった、こうすればよかったと少しだけ気持ちを引きずってしまうこともありますが、どんなに考えても過去に戻って自分の行動を変えることはできません。

前向きに考える力や前進する力を失ったようになってしまいます。

犬にも行動と思考がストップしてしまうことがあります。

人のように過去に戻る方法ではなく、犬の場合にはもっとシンプルに今までやっていたことを止めてしまうという単純な変化としておきます。

少しストレスを受けたときに「行動と思考がストップ」してしまうという状態になるのです。

子犬であれば小さな事がストレスの原因になります。

たとえば、小さな階段ののぼりおりをして遊んでいるうちに、階段を踏み外して落ちてしまうことがあります。

子犬は一瞬行動を止めじーっとして動かずほんの10秒くらいですが動かなくなる硬直という状態に入ります。目線は一点を見つめているようにじっとしています。

10秒もたつと再び体を動かし始め、前と同じように遊び始めます。

今おちた階段を怖がっているような様子もありませんし、泣きながら人の方に走ってくるということもありません。

これは子犬の中に回復力が働いた結果の行動の変化です。

階段を落ちるという行為でストレス状態に陥り、一旦は行動と思考を停止させますがすぐに回復して元の自分を取り戻します。

こうした小さな回復が子犬には始終起きており、くり返すうちに回復力がついてきます。

これはまさに社会化の過程であり、こうした行動の積み重ねが犬の環境に対する社会化を発達させていきます。

しかし、前者と同じ状況に至った子犬を、じっとしているときに抱き上げてしまい「大丈夫、怖くないのよ」と摩ったり触ったりしてしまうと、子犬は自力で回復するのを止めてしまいます。

人にも同じことがいえるのかもしれませんが、落ち込んでいるときに周囲の力によってしか回復できない子供は、大人になってからも回復力が弱く落ち込み時間が長くなってしまうかもしれません。

この過程は犬でも同じことです。

成犬になって回復力が低いなと感じられる犬の反応は、少しのストレスでパニックを起こす、吠えるなどの声を出す、飛びあがるなどの興奮行動したり、逃走する傾向がすごく高くなっていきます。

場合によっては攻撃的になりあたりのものに攻撃的な行動をするため、吠える噛み付くなどの行動をしてしまうこともあります。

八つ当たりのように感じる犬のこうした行動も、自力回復の発達が不十分な状態で起きてしまいます。

回復力が育たなかった理由は人の抱き上げ行動だけではありません。

犬の幼少期に長い時間、サークルやケージや室内に閉じ込められた状態となり、そもそも回復が必要な行動をする機会すら与えられていなかった場合です。

これは大変多くなっています。

犬は小さくなりすぎていることや、床面が硬く怪我をしやすくなっていることなどから、子犬が転ぶことすらできなくなっているからです。

子犬は斜面でもよく転びます。ころころと鞠のように転んでしまうこともあります。

しかし子犬はとても柔軟で回復力がスクスクとついてきますので、転ぶたびに強くなっていくのを見ることができます。

子供の頃は失敗するのが当たり前ですから、恥ずかしくもないし、あったとしても大人になると忘れてしまいます。

やんちゃが過ぎると大ケガをすることもあるのでもちろん注意は必要でしょうが、まったく無傷で育ったのであれば、心の回復力をどのように育ててきたのか不安になります。

子犬のときには自力回復が大切な学習になっています。

どこまで放置すればいいのかと悩まれるところではあるでしょうが、とりあえず小さなことは待つという姿勢で見守ってあげてください。

回復力は動物の底力であり、動物の精神的な回復力の高さは、肉体的な回復力にもつながっていると思います。

<日々のこと>何才になっても若い感性を持っていたいこと

心地良い秋の風を感じる季節になりました。

山歩きの練習に来られる生徒さんたちが増えているため、福岡と七山の往復も多くなる季節でもあります。

福岡で家庭内でのしつけやトレーニングを通して犬のことを学ばれた飼い主さんたちが、本来の犬のフィールドである山に犬といっしょに出かけてみようと思ってくださることは、グッドボーイハートにとって本当にうれしいことなのです。

自然の中で活動すること、新しい体験をすること、体を動かすことも含めて中年になってくると新しい活動にはついブレーキがかかってしまうものです。

こんな年齢になってできるようになるのだろうか、若い人たちがすることじゃないのか、もっと若かったらやってみたいと思ったのだけどなど、やらない理由は山ほどあります。

でも、少しでも興味があってやってみたいと思うことなら、中年期は老年期ではないしと割り切ってチャレンジしてみたいと思うのです。

そんな気持ちの切り替えが自分にも時々やってきます。

若いころに乗りたいと思って自動二輪中型の免許をとったのは二十歳のときでした。

当時は誰でもバイクに乗っている時代でもあったし、バイクに乗ると不良(なつかしい言葉)になるという代名詞でもありました。

犬の訓練所に勤めていたころ、同年代の男子達がバイクに乗っているのを横目に見ながら、スクーターを飛ばしてわずかな休日に2時間もかけて街中に遊びに行っていたのを懐かしく思い出します。

今思えば、お金はなかったけど体力だけあったのだなと思います。

そんなバイクに再び乗ろうかなという機会がめぐってきたとき、ちょっとだけためらったけど、案外すんなりとチャレンジすることを決めました。

できないなりでいいけど、安全に人様には迷惑をかけないようにしようと決めて小さくて形がとてもかっこよくて気に入った古いバイクを見つけました。

自分より先輩にあたる方々が乗っていたような時代のバイクですが、当時の日本のものづくりのすごさを感じさせてくれるバイクです。

バイクに乗りたいという新しい気持ちと、古く懐かしい時代を思い出す気持ちの両方を満足させてくれます。

整備に時間が必要だったバイクがこの季節やっと手元に帰ってきました。

七山でグルグルと遊ぶくらいのバイクのりですが、気持ちはとても満たされます。

中年ライダーと揶揄されそうですが、そもそも外野の言う事は耳に入らないマイペースタイプなので、こういうときは気軽です。

ドッグトレーナーという仕事も中学生という子供のころに夢見た仕事です。

犬って楽しい、犬ってなんて不思議なんだろう、犬は何を思っているのだろうという子供心に抱いた好奇心が、こんなに続くとは思ってもみませんでした。

そしてその好奇心は今でも止む事がなく、日々出会う犬たちを観察しながら、まだまだ新しい発見が続いています。

ドッグトレーナーになりたいといったときも、誰も賛成してくれませんでした。

大人はみんな反対したけど、なぜだかどうしてもやってみたかったのです。

もう中年なのでバイクに乗ることは誰にも反対されていませんが、いつまでも若い感性でいたいので、もう少しバイクに乗ってみたいと思います。