犬のトレーニングのご相談でやはり多いのは他の犬に吠えたりとびついていこうとする行動です。

ワンワンと吠える犬もいるし、ガウガウと威嚇するように吠える犬もいます。

ワンワンと吠える犬の飼い主さんは「他の犬と遊びたくて吠えているんです。」と説明されます。

ガウガウと吠える犬の飼い主さんは「他の犬を怖がって吠えているんです。」と説明されます。

どちらの説明も微妙に読み違えており、これをそうでないと説明するのに相当の長い時間が必要になります。

飼い主側で犬の気持ちを読み違えている場合は、そうでないということを言葉で説明しようとしてもなかなか頭の中に入ってきません。

不思議なものですがいったんその犬の気持ちを理解したと思い込んでいる飼い主が、今まで思っていたのとは違うということを知るときにかなりの痛手を受けるからです。

飼い主さんが犬のことをたくさん思っているがあまりの反動なのですが、この痛手を人は無意識のうちに回避しようとするのでしょう。

そうはいっても犬の他の犬や人に対する吠えなどの社会的な行動は、ほとんどが飼い主の接し方や環境作りを強く変化させなければ変わらないのです。

飼い主の日常的な接し方や環境を変えるためには、飼い主の見方や考え方という根本のところを解決していかなければ本当の犬の変化は起こせません。

そのひとつの方法にはなるのですが、犬を1週間ほどお預かりしてその行動の変化を飼い主に見ていただくことがあります。

このケースでのお預かりクラスでは犬が潜在的にもっている変化(成長)幅を知ることや、今の行動の根の深さをはかったりトラウマ度合いを見たりします。

接し方や環境を整えたとしても犬の行動に変化が訪れるのには最低でも数日は必要です。

警戒心の高い犬ですと4日ほどかかることもあります。

お預かり料金ができるだけ低くなるように考えながらお預かりをしながら行動の変化を待ち、そして犬が苦手とされる他の犬や人との接触を段階を経ながら行います。

結果普段では見られない犬の行動がひきだせることが多く、それをビデオ撮影したものを飼い主に見ていただきます。

どうしてこのような行動の変化が起きたのか、それは普段の自分たちのつくっている環境や接し方にあるのだという自覚を持っていただくことで飼い主側の変化を起こさせるのがこのトレーニングクラスのの目的です。

短期間での預かり中に犬の行動の変化が少ない場合でも数回の預かりクラスを続けていただくと必ずどこかで変化が起きます。

そのためには莫大な時間を必要とするのでお預かりクラスの料金ではとても見合わないほどの労力を必要とするのですが、ほとんどは自分の勉強だと思いありがたくさせていただいています。

犬のトレーニングで本当に大切なことは犬を正しく理解することと、犬のもっている潜在する可能性を見つけ出すこと、そして最後にはその可能性が開けるようにするために飼い主ができることを探すことです。

結果として見出されることはとても単純なことの方が多く、難しい技術やテクニックはほぼ不要のものです。

そのことは本来の犬と人の関係性に気づかせてくれるものではありますが、ある程度の時間と空間が必要だということは間違いありません。

物質に囲まれた生活をするようにはなったけど、人が失ってしまったのは時間と空間です。

そのことが犬たちを苦しめているのであれば、少しずつ取り戻していくのも犬の真からのメッセージのような気がします。

グッドボーイハートは人と犬が共に成長して調和することを目指すドッグトレーニング・ヒーリングスクールです。

<犬のこと>他の犬に吠えたり人に失禁する犬の行動は家庭でつくられています

<犬のこと>犬の往復横跳びジャンプ行動は陣取り遊びであることがよくあります。

犬が他の犬に対して、また人に対して左右に横跳びする往復とびの状態を繰り返すのを見たことがあると思います。

前脚を地面につけるように低く保つ姿勢は「プレイボウ」=(あそびのお辞儀)を名付けられて有名になりました。

この名前が付けられた理由は、犬が遊び最中にこの姿勢を繰り返すことがたくさんあるからです。

人の世界の遊びというと何の意味もないとか時間つぶしのようにとられてしまうこともあるかもしれませんが、犬の習性で身に着けた遊びとは犬が現時点でもしくは生涯にわたり必要なことが優先的に行われています。

犬がするこの横跳びジャンプも単に遊ぼうと誘っているわけではありません。

犬の人に対する行動は対する人が上手く返していかなければコミュニケーションは独特のものになってしまいます。

例えば犬が人の前で横跳びをしたときにおやつを与えることを繰り返せば、犬は人の前で横跳びをしておやつを引き出すでしょう。

また犬が人の前で横跳びをしたときにボールを持ってきて遊び相手をすれば、犬は人とボール遊びをするために同じように人の前で横跳びをするようになるでしょう。

こうして犬の行動は本来のものから人に対してどのようにするのかという別のコミュニケーションの形に変わっていきます。

ですから犬そのものを理解したければ、犬が横跳びをしたときに対する他の犬はどのようにするのかと観察したり考えたりする方が本来の意味はわかります。

若い犬にありがちはこの横跳びを1歳前後の2頭の犬たちがしていたとします。

ある犬が他の犬の前で横跳びをすると、若い相手の犬もまず同じように横跳びをするでしょう。

相手の横跳びコミュニケーションに応じるという形で陣取り合戦が開始されます。

お互いの陣地を守れることが確認されると、脚を止めて鼻先の臭いを嗅ぎあいます。

それで終わることもあれば、さらに相手の陰部や尻部の臭いをとることでより相手のことを知ろうとします。

相手がそれを許さなければそれまででやんわりとお互いに離れていく終了パターンは散歩中にリードがついたまま顔を突き合わせる犬たちによってみられる光景です。

リードがない状態であれば再びジャンプが始まるか、どちらかの犬が逃走を図りそれを他の犬が追い回すのか、コミュニケーションが対立に発展する可能性も十分にあります。

犬が飛び跳ねているときにはいつも遊んでいる、いつも楽しそうにしていると考えるのはあまりにも見方が浅いのではないでしょうか。

犬たちも彼らの中で社会活動を送る機能を備えているけれど、人の作った社会がそれを許さないためギクシャクしたコミュニケーションが続いていると考えると気の毒な気持ちになります。

グッドボーイハートのブログでは何度も繰り返していいますが、社会関係というのは知らない犬同士をただ合わせる形で成り立つものではありません。

犬たちの社会生活は今危機的な状態なのですが、気づいて改善&改革できることがあれば私たちは協力して実現できることはやっていきたいと思います。

<犬のこと>犬たちが過ごす床面の材質について

先日からのブログの流れでまたこの話題に行きついてしまいました。

ブログの流れというのは、前回ご紹介した「犬が過ごす環境の中の素材」に関してです。

そして数日前のブログになりますが、犬の能力について書きました。

<犬のこと>驚くべき能力を備える犬はただ可愛いだけじゃないのです

このブログでは、犬の能力が発揮されるのはその環境によるということについてお伝えしました。

犬はいつも走り回っているはずがないのですが、日常的に歩く床面のことを考えたとしても少し配慮をしてあげて欲しいのです。

家庭訪問トレーニングのときに、犬たちがツルツルとすべるフローリングの上で体を悪くしているのを見ているとそれが気になって仕方がありません。

でもそうした素材のフローリングは手入れがしやすく一般的なものであるということもわかっています。

きちんと手入れされているフローリングだからこそ犬にとっては滑りやすいということです。

じゅうたんをひくと滑りにくくはなりますが汚れやすくもなります。

木材を粗目にすると傷つきやすく手入れは大変ですし痛みもすぐにきます。

人にとって楽な方を選ぶのか、犬の立場にたって考えるのか、ここは悩むところです。

グッドボーイハート七山の家は長らくオポと生活していたために、じゅうたんが敷き詰められています。

じゅうたんなしの方がフローリングの手入れはしやすいのですが、オポが滑ることを見ていることはできませんでした。

面積が広いのでじゅうたんがたくさんいるし、安い敷物は静電気が起きやすくズレやすいという欠点があって結局使えないものばかりでした。

結果、今のような敷き詰めの状態になったわけです。

敷き詰めてみると案外掃除は楽ですし何より自分自身が歩きやすいと感じるようになり、犬のためと思ってやった環境整備が自分のためにもなったと思っています。

そんな環境を整えること、お互い様なので楽しくやってみてください。

<犬のこと>お天気のすぐれない日はクレートカバー作り

寒波で雪よりも暴風の方に対策が必要な一日でした。

お預かり中の小さな犬ちゃんたちは飛ばされそうになってました。

雪が降ってしまえばお外遊びも楽しいですが、さすがに突風の中では遊べません。

クレート休憩時間が多くなるので、クレート環境も気になります。

そこでクレートカバーを制作することにしました。

ミシンが手元になかったので手縫いで仕上げていきます。

ちゃんと長さを図ればいいのでしょうが、なかなか苦手なので現場合わせということで失礼します。

タオルのカバーをかぶせてあったのですが、するすると滑ってしまいいつもクレート中の犬ちゃんと目があうことになっていたのが気になりました。

簡単なものでもとりあえずカバーがあると落ち着きます。

クレートはとても大切な場所なのでカバーや中にいれる敷物やお掃除などいろいろと気になります。

敷物があまりにも強い洗剤の臭いであるときにも落ち着きません。

犬にとって日常的に過ごす環境というのはとても大切なものであることは今さらゆうまでもありません。

こだわり過ぎる必要はないとは思うのですが、どうせ選ぶのだから人工的な布地よりもコットン、リネンなど静電気の起こりにくい素材を使いたいのです。

毎日過ごす床だからプラスチックよりも木の方がいいと思ってしまったりと、インテリアのこだわりにつながっていきます。

小さなことかもしれないけれど、変えると犬が変わるから不思議なんです。

犬が変わるということに気づかない方も多いのですが、そこは気づける飼い主を目指しましょう。

お写真は私が昔手作りしたアンティークリネンの布地で作ったクッションでお休み中の犬ちゃんです。

<犬のこと>驚くべき能力を備える犬はただ可愛いだけじゃないのです

人とただぼんやりと暮らしている犬に、人側が求めているのは「かわいい」ということが主流になりつつあるように感じます。

いつも思うのですが、やはりペットショップやネット販売で飼い主に一目ぼれされた犬たちは、顔つきがお人形さんのように「かわいい」のです。

多くの人が可愛いと思う犬の顔つきとは、顔が丸く目や鼻や耳などのパーツが大きいもの、そして顔そのものが体に対して大きいと人形のような印象を与えます。

これは同時に赤ちゃんに近いバランスであって人に対してその幼稚なイメージで可愛いと印象付けていきます。

その可愛いバランスの犬たちは、あまり活動することすら求められていません。

とりあえずじっとしていて体をなでられたり抱っこされているときにじっとしていることが求められています。

もはや活動する動物としての価値は飼い主にはあまり認められていないことの方が増えているようです。

犬はそもそも人のそばで活動することでなんらかの役に立ってきました。

役立つ動物でしかも人のいうことをよく理解する動物を、人はそばに置いて共に生活をすることを人側も選んだのだと思います。

その活動して人のお役に立っていた犬たちですが、今は人になでられたり可愛いといわれる存在として役立たされています。

これを「癒し」といえるのかどうかはわかりませんが、とりあえず愛玩犬という名称はよくできています。

ですがその犬、実際には大変な能力を備えている立派な活動する動物なのです。

先日お預かりクラスのときにダンナくんが柴ちゃんと遊んでいるのを動画に撮影しました。

その柴ちゃんの体重の傾け方が半端なくて「やっぱりすごい!」と関心しました。

ここまで体重を傾けて遠心力で回転しながら方向を変えるって、人間でできるとしたらスケートのときくらいでしょうか。

体重を調整するため尾を傾けるのはもちろんのこと耳の高さまで変えています。

だれからも教わったことのないこの体のバランスを自分で作り上げることができるのです。

そんな能力を普段は秘めて生きています。

みんなもっとたくさんの能力を持っているのにそれを発揮することはありません。

スポーツドッグを推進しているわけではないのですが、たまには活動をしてみることもおすすめします。

犬はやっぱり動物、動物としてすばらしいということをまず認めるところからでいかがでしょうか?

<犬のこと>閉じ込められることに対する動物の恐怖を共感する

今のニュースで気がかりなことといえば、やはりクルーズ船に乗っていらしゃる方のウイルス感染が広がりを見せているということです。

ウイルスが数が増えれば増えるほど増殖力は倍々以上となり、脅威は高まります。

同時に狭い船室に閉じ込められて数週間を過ごすことになる人々の脅威とストレスははかりしれないものだと思います。

一刻も早く、同時にできるだけ安全な方法で早く日常生活を取り戻されることを祈るばかりです。

人を含むすべての動物にとって狭い場所に閉じ込められるというのは、本当に辛いことです。

そう思うと、都会の犬たちが狭い室内に閉じ込められた状態で毎日を過ごしているころが心苦しく感じられます。

日本が欧米と大きく違うのは、ひとりあたりのスペースが都市ではとても狭いということです。

もちろんアメリカでも、ニューヨークやシカゴのマンションは日本とたいして変わらないスペースです。

ですがこうした場所はソーホースタイルのビジネスにふさわしい場所であって、子どもたちが成長するのに適した場所であるとは言えません。

それにニューヨークでもシカゴでも、車で1時間も走れば、大草原、湖、山が広がっています。

人間が都会から脱出することなどたやすいことなのです。

日本の場合には国土面積に対して人口が多い上に小さい世帯が多くなり一世帯あたりの空間は都市部では制限されます。

室内にかなり広いリビングがあるマンションであっても、庭となるとほとんど利用されていないというのが実情です。

この都市空間で犬と暮らそうと思えば、犬は室内に閉じ込められた状態になるということなのです。

一日中部屋の中でひとりですることもなく過ごすことは、狭い船室でストレスをかかえて過ごす方々と変わりません。

犬の場合には未来を憂えることはできないのですが、未来に希望を見出すこともできません。

犬にとっては今ここにあるものがすべて、そうこれが現実なのです。

この室内拘束という犬の飼育環境ですが、福岡や佐賀でも都心では当たり前のこととなりました。

そのことで犬という本来は人よりももっと動物的な生き物が苦しんでいるということには見て見ぬふりがいつかは通用しなくなる時が来ます。

病気になるのか気がおかしくなるのか精神的に不安定になるのか、どちらにしても犬の輝きや失せていくでしょう。

自分にできることはないか、毎日ずーっと考えています。

即効性のあることは嫌いですが、この夏はある特別クラスで犬と生徒さんをサポートできればと思案中です。

近々お知らせします。

<犬のこと>猟師にとって一番大切なもの

先日から猟の話題が増えています。

先に書いたのですがダンナくんが罠猟の免許取得のために猛勉強しており、同時に鉄砲猟のテキストも学んでいていろいろと細かな情報を私に与えてくれるためです。

またテキストに書いてあったある秘訣を教えてもらいました。

猟を成功させるためには3つ重要なことがあるらしい。

下からいうと第三位は「鉄砲の技」

下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるというわけにはいかないようです。

第二位は「足」

なるほどですね。

山を歩いて歩いて歩いてなんぼというところですね。

第三位はなんと「犬」だそうです。

猟は犬の性能ひとつでどうなるかが決まるということらしいのです。

でも犬の良し悪しといっても、犬の猟犬としての素質だけではありません。

猟師とどのように連携できるのか、気持ちが通じ合っているかどうかなど日本の猟犬に必要なものがたくさんあります。

そこには「人」と「犬」のつながりが見えてきて、なんとも深いなあと思います。

ダンナくんの方はそんなことが猟のテキストに書いてあったことに大変驚いていました。

今までダンナくんの中では犬がそんなに重要な役割を果たしていたとは思っていなかったからだと思います。

猟に犬、いればいいけどいなくてもねえという程度だったのかもしれません。

阿吽の呼吸でつながる猟犬と猟師の姿。

日本では消え去る文化のひとつに入っているかもしれません。

家庭で犬と暮らしている方々は猟犬などあまり関心を持たれないでしょう。

ですが犬にも「ルーツ」というものがあって、犬にとっても人にとってもそれはとても大切だということをお伝えしておきます。

犬はそもそもオオカミだったのかとか?犬はどうして人と暮らすようになったのかということを考えたり知ったりすることは、イヌという動物そのものを知る大切な鍵なのです。

日本では猟犬という存在は人と犬のかかわりの歴史の中で排除して考えることはできません。

同時にこの猟犬という存在が、現在にその一部では道具のように扱われ始めているという事実もあります。

猟期が終わると捨てられる猟犬というのが存在するのも事実です。

これらの事実は私たち日本人とイヌが長い時間をかけてつくっていた大切な歴史を否定してしまうものです。

だから猟犬といってひとくくりにして嫌悪的にならず、真の猟犬の姿とは何かということろに焦点をあてて見定めていく必要があるのだと思います。

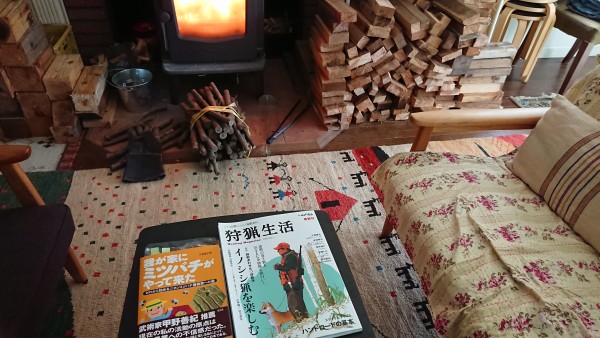

山渓から素敵な本が出ています。

写真右手の本です。ぜひご覧になってください。

<犬のこと>犬の食欲が落ちたら考えてあげたいこといろいろ

犬のゴハンにまつわるトラブルといえば、ゴハンの前や最中や後に犬がかみつきをするというものが昔は多かったと思います。

ところが、最近のゴハンにまつわるトラブルは、どちらかというとゴハンを食べないということです。

犬はバクバクとゴハンを食べるのが当たり前だと思われているのに、ゴハンを食べないということがあることすらあまり知られていません。

食べるのが当たり前だと思われている犬がゴハンを食べないのですから、飼い主としては心配なところです。

ドッグフードや手作りゴハンをいろいろと変えながら、犬が食べそうな食べ物を探していきますが、フードジプシーなるものに陥ってしまうこともあります。

ゴハンを美味しく食べることができない理由のひとつめは、ドライフードに添加物が多すぎることでおきます。

添加物は化学薬品と同じようなものなので人工的な臭みがあります。

この薬剤の臭いを嗅ぎつけると動物は自然に拒否を示します。

小さな犬の中にはドライフードが大きすぎてかみ砕けないことがあります。

噛み合わせが悪くてかたいものを食べられない犬もいます。

自然な素材で本犬の口のサイズや形にあったものであれば、犬は喜んで食べてくれるでしょう。

そうであっても食べないということであれば、犬の活動量などの生活習慣を見直してみましょう。

屋外でしっかりと活動すればお腹がすくのでゴハンを食べたくなります。

お散歩の時間が長くても、緊張した不安な散歩を続けると逃走モードが高まってしまい胃が委縮してしまうので食事を受け付けることができません。

食事は受け付けないばかりでなく、ストレスがかかると食欲が過剰になります。

ストレスで乱れた食欲による食事は満たされることがなく、食べても食べても次が食べなくなる食事になります。

このあたりは人と同じですから思い当たることがあるかもしれません。

ストレスによって胃酸が過多になったり足りなくなったりするのです。

犬のストレスは生活環境によって生じます。

犬からしてみれば普通のことが、今の都会の生活では得られにくいからです。

太陽とか土とか風とか、そうした普通のことが得られなくなっています。

それが犬の最大のストレスなのです。

もしこうした自然と接しないことを犬がなんとも思わなくなってしまったら、犬は本当にバカになってしまったのだと、人がバカにさせてしまったのであるということでしょう。

自然とのつながりをくれるのが犬という動物です。

犬の食事が上手くいかなかったら、生活全体を見直してみることをおすすめします。

<自然のこと>猟・犬・求・ム!

野生動物は繁殖期に入ると食べ物を探す行動が活発になります。

グッドボーイハート七山でもオポのお墓周辺から駐車場の近くまで、イノシシが土を掘り返した跡がたくさんあります。

トレッキングに来られる生徒さんはびっくりされることもありますが、例年のことなので特に驚くこともありません。

オポが作っていた見えない境界線はオポがいなくなるととたんになくなってしまいました。

イノシシたちは平気で人と犬の生活空間に入ってきてしまいます。

お互いのテリトリーだと思い込んでいるところで突然接触をすると危険なことも考えられます。

となると、イノシシたちに対して警告を与えていく必要があります。

いろいろと方法はありますが、一番適切な方法は境界線上に罠をはり入ってくるイノシシを捕まえるということです。

もちろん捕まえたイノシシは食べます。

捕まえたら学習するからリリース(解放)すればいいではないかという考え方もあると思います。

それは価値観の違いではありますが、捕食の体系を維持するためには捕食者として数の増え過ぎたものは狩って食べる。

これが人間としてできることのひとつでもあります。

むしろ里山に住む人としてやらなければいけないことのひとつではないかと思っています。

最近はジビエ流行りでもあって、イノシシやシカを食べることを野蛮だとは思われなくなりました。

イノシシやシカは適切に捕って食べなければ、その数が増え過ぎて最も害を被るのはその動物たちの方なのです

。

手始めにダンナくんが敷地内にセンサーカメラを設置してイノシシの活動を監視しています。

いくつかの場所でイノシシ、アナグマが通り過ぎる姿を確認しました。

自分は夜でも昼でも実際にイノシシが歩いているのを見たり、アナグマが納屋に子供を産んで育てていたのを体験したのでビデオを見てもそれほど興奮はしません。

ですが平地で育ったダンナくんの方は、すぐそこの場を大型の野生動物が通過する姿を撮影した画面で確認してかなりテンションが上がっていました。

男女という性別の違いもあるのかもしれません。

男性には捕食者としてのDNAが強く残っているのでしょうね。

犬もオスとメスではオスの方が主に狩りの役割を担います。

もちろんメスも狩りはしますが、メスたちには子育てという大切な任務がありますから、そのためにはオスがしっかりと稼いでくるということです。

狩りを仕事にあてがえば男性がちゃんと働いてくれると女性は安定してくるという理論は動物らしいルールです。

この動物のいた気配をカメラがなくても知ってしまうのがいまみなさんのそばに寝ている「犬」という動物です。

山を歩いていると地面をクンクンと鼻を全開にして臭いを嗅ぎ分けている犬の姿を見ると、一体どんな動物がいつそこにいたのだろうと想像を膨らませます。

複数の犬がいても臭いを嗅ぎまわる場は大体同じ場所です。

犬と犬は臭い嗅ぎをとおして「なあ」「うん」とお互いに情報を共有しているのに、私だけがそれを知ることができないのが残念です。

でも私には犬の行動を分析する力があります。

犬の嗅ぎ分け方や嗅いだあとの反応や犬の体の動きを見ていると、そのにおいの主が大きな動物なのか小物なのかはある程度想像がつきます。

大きな動物の方が興奮度が高く緊張感も高まる感じが伝わってくるからです。

こうして犬から情報を得ることはトレッキング中の楽しみのひとつです。

自分たちの鼻という武器を最大限に利用して人に協力してくれる犬という動物、狩りには欠かせない友であることは言うまでもありません。

イノシシを七山で狩る自分の中でももうひとつの目的は「そうしないと動物が馬鹿になるから」なのです。

戦う相手も誰もおらずただ柵で仕切られただけで安穏と生きていく動物は、バカになってしまいます。

罠をつくれば罠にかかるのは警戒心が低く衝動性の高いバカな動物です。

罠という存在を知って考えて行動し頭脳を発達させていくことはイノシシたちの将来にとっては利益になるものです。

要するに必要以上に捕らない、バランスを考えて捕るというルールが絶対であるとは思います。

人間は捕食者の頂点なのです。

自分を知って行動を抑制できるのは自分だけしかないと思います。

<人イヌにあう>犬の子供っぽい可愛らしさは悪夢にもなる

先日のブログ「<人イヌにあう>服従するという言葉の意味を理解できないわたしたち人間と犬」の続きになります。

このブログを読む前にひとつ前のブログをご覧になると話の流れがわかりやすいです。

イヌにとって人と上手く暮らしいく上で大切な二つの特質として、ローレンツが挙げているのは次の二つです。

ひとつは犬が動物としてはとても幼稚性を継続させているということ。

二つ目は犬の群れに従属し主従関係を大切にするということ。

この二つの性質については飼い主としては理解しやすいものだと思います。

どちらもイヌが人と暮らしていく上で重要な性質ですが、同時にこの二つの性質は人がイヌと暮らしていく上でも重要だということを強調しておきます。

このふたつの性質をどちらも欠いたイヌについてローレンツは次のように述べています。

引用:

たいていの性質上の特質と同じように、子どもっぽさは、その程度によって長所にも短所にもなるものである。

それを完全に欠いているイヌの独立性は、心理学的には興味深いかもしれないが、飼い主にはたいして喜びをあたえてくれない。

というのは、このイヌたちは手に負えない放浪者で、ごくたまにしか家に居つかず、飼い主の家を尊重しないからであるーこのような場合、飼い主を「主人」というわけにはいかない。

年をとるにつれて、このようなイヌは危険なものになりがちである。

典型的なイヌの従順さを欠いているため、かれらは他のイヌにたいしてそうするように、人に噛みついたり脅かして追っ払ってしまうことを「なんとも思わない」からである。

引用終わり

こうしたイヌは一般的に家庭犬としては不向きであり、管理することすら難しいので家庭犬として繁殖されることもありません。

人が飼うことの難しい野犬にはこの性質が非常に濃く出ていて、彼らは人に対して怯えを示すばかりでなく、室内でマーキングしたりモノを壊したり、すみっこに固まっていたりする行動を示します。

保護施設でも人になつきにくい性質が子犬のころから出ていますので、一般的な飼い主の手に渡ることは珍しい犬といえます。

ここで、みなさんは「やっぱり犬は誰でも尾を振って近づいてきて飛びついたりお腹をみせたりすり寄っていく犬がいいのよね」と思われるかもしれません。

室内で犬を飼う方、特に小型犬や大型犬でも室内飼育をすすめられるような犬と暮らしている飼い主の多くがイヌに求めているのはひとつめの「犬の幼稚性」であるからです。

犬が誰にでもなつきやすく、興奮しやすく、すり寄っていきやすく、そして飛びついたり甘えたりする行為が最近は好まれるようです。

こうした気質は外で番犬とする上では決して奨励される行為ではないからです。

家の庭や玄関先に番をはる犬は、特定の人にはなつきやすいけれど、他の人になつくのには時間がかかるという性質をもつからこそ番犬となるからです。

二つ目の性質は室内飼育の犬たちには求められないため、幼稚性だけを高めた犬が増えていきます。

こうした犬についてローレンツはこう述べています。

引用:

この放浪性やそれにともなう主人や場所にたいする忠節の欠如を非難するからには、私は、子どもっぽい依存心が病的なまでに残っている場合には、それが完全に欠如しているときに起こるのと驚くほどよく似た結果を示すことがあることをつけ加えておかなければいけない。

引用終わり

この文章を10回は読んでください。

こうした文章は文字で追うことはできても、頭の中にいれるのには時間がかかります。

人は自分が拒否をしたい内容が書いてあるとそれを排除してしまおうという生理的反応を起こします。

子供っぽい依存心が残っている、というだけならまだしも、「病的なまでに」という原文がどのような表現かは不明ですが、病的なまでに子供っぽい犬たちを私はたくさん見てきました。

さらにつづきます。

引用:

たいていの飼いイヌの場合、子どもっぽさがある程度残っていることがその忠節の源となるのだが、それのゆきすぎはまさに反対の結果を導きだすことになるのである。

このようなイヌは、主人に対して極端な愛情をみせるが、同じく誰にたいしてもそうするのだ。

前著『ソロモンの指輪』で、私は、このタイプのイヌを、どんな男でも「おじさん」と呼び、他人にみさかいのない馴れ慣れしさを示して困惑させる、甘やかされた子どもとくらべてみたのもである。

このようなイヌは自分の主人を知らないのではない。

その反対に彼は喜んで主人を迎え、他人にたいする以上に、あふれるばかりの愛情で主人を遇するのだが、その直後には、近づいてくるつぎの人物に向かって走り去る気持ちになるのである。

引用終わり

誰に対してでも緊張せずに接することができることと、誰に対してでもむかっていってとびついたり体当たりしたり体を摺り寄せることは違うのです。

ローレンツがここで述べている幼稚性の抜けないイヌは、人をみると走り出しとびつき、あまがみや鼻ならしをするイヌのことです。

引用:

すべての人間にたいして示すこのみさかいなしの馴れ慣れしさが病的に残っている幼児性の結果であることは、この種のイヌのあらゆる行動で立証される。

彼らはいつでもふざけすぎるし、生まれてから一年もたつとふつうのイヌなら落ち着いてしまうころにも、主人の靴を噛んだり、カーテンをひっぱってめちゃめちゃにしたりすることをやめないのである。

とりわけ彼らは、ふつうのイヌならば数ヶ月後には健全な自信にとってかわられるべき、奴隷のような従順さをもちつづける。

すべての見知らぬ人にたいしてはお義理で吠えるだろうが、厳しい口調で呼びかけられるとこびへつらうように仰向けにひっくりかえる。

そして引き綱(リード)を手にしている者を、誰でも自分の恐れ多い主人として受け入れるのである。

引用終わり

すでにこの状態に入ると室内でいろいろと自分の居場所を獲得するこの幼稚な犬たちは飼い主の膝やその周辺にまとわりついているため、決していつもいたずらをするわけではありません。

行動としては飼い主に手をかけたりかまってくれと要求したりとんだり跳ねたりするのです。

しかも何かあるとひっくり返ったりして自分が子供であることをアピールするあたりはローレンツも指摘しています。

イヌの幼稚性=子供っぽさの強さは、それが完全に欠如しているときと同じような結果を示すというローレンツの言葉がすべてを物語っていると私も思います。

みなさんはどう思われるのか。ぜひご意見ください。