大寒波がやってきました。

七山から積雪情報を実況したいところですが、油断してしまい冬タイヤへ交換しておらずあわてて七山から犬ちゃんたちを連れて福岡へと退散しています。

なのでグッドボーイハート七山が一体どんな風景になっているのかわかりませんが、近日中に七山で出向きますのでまた報告します。

犬ちゃんたちと滞在した七山で見つけたもの。

オポのしだれ梅が開花していたことが一番のお知らせでした。

今年も咲いてくれた良かったな。

オポがいなくなって何年になるかなと懐かしい日々に思いをはせます。

オポがここにいなくても、みんな元気でがんばっているよという気持ちを伝えながら、またオポと共に学んだことを熟考して知ったつもりにならないようにと続いています。

テレビでは新型ウイルスの脅威にふるえ明日は我が身となる可能性も十分にあるこんな世の中で、今日一日犬たちはどうやって過ごしているのかなとやっぱり心はそこに向かいます。

七山に来られた生徒さんたちは「こんなところで過ごしのだったら犬は幸せだったでしょうね。」と言われます。

でもオポは7年間は都会で締め付けられた生活を送っていたわけで、その半生はとても大変な日々であったと考えるときもっと早く山へ引っ越しできたらよかったのにという悔いが全くないわけではありません。

同時にあの厳しい生活があったからこそ、七山での犬のいろんな姿が当たり前ではなく学びに変わったのだという思いもあります。

いろいろと考えていても過去は絶対に戻ってこない。

自分にあるのは今と明日だけと思い聞かせて、今日できることをやることしかできることはないのだと犬を見つめています。

寒波といっても三寒四温のお知らせなのですから、寒波と同時に咲いた梅の花はまだいろいろと始まる予感を教えてくれます。

週末の23日は犬語セミナーの日です。

忙しい中時間をつくって学びに訪れてくれる生徒さんたちとより良い時間が過ごせるように、いろいろと準備中です。

Author Archives: miyatake

<日々のこと>オポのしだれ梅が開花して春の訪れを知る

<犬のこと>驚くべき能力を備える犬はただ可愛いだけじゃないのです

人とただぼんやりと暮らしている犬に、人側が求めているのは「かわいい」ということが主流になりつつあるように感じます。

いつも思うのですが、やはりペットショップやネット販売で飼い主に一目ぼれされた犬たちは、顔つきがお人形さんのように「かわいい」のです。

多くの人が可愛いと思う犬の顔つきとは、顔が丸く目や鼻や耳などのパーツが大きいもの、そして顔そのものが体に対して大きいと人形のような印象を与えます。

これは同時に赤ちゃんに近いバランスであって人に対してその幼稚なイメージで可愛いと印象付けていきます。

その可愛いバランスの犬たちは、あまり活動することすら求められていません。

とりあえずじっとしていて体をなでられたり抱っこされているときにじっとしていることが求められています。

もはや活動する動物としての価値は飼い主にはあまり認められていないことの方が増えているようです。

犬はそもそも人のそばで活動することでなんらかの役に立ってきました。

役立つ動物でしかも人のいうことをよく理解する動物を、人はそばに置いて共に生活をすることを人側も選んだのだと思います。

その活動して人のお役に立っていた犬たちですが、今は人になでられたり可愛いといわれる存在として役立たされています。

これを「癒し」といえるのかどうかはわかりませんが、とりあえず愛玩犬という名称はよくできています。

ですがその犬、実際には大変な能力を備えている立派な活動する動物なのです。

先日お預かりクラスのときにダンナくんが柴ちゃんと遊んでいるのを動画に撮影しました。

その柴ちゃんの体重の傾け方が半端なくて「やっぱりすごい!」と関心しました。

ここまで体重を傾けて遠心力で回転しながら方向を変えるって、人間でできるとしたらスケートのときくらいでしょうか。

体重を調整するため尾を傾けるのはもちろんのこと耳の高さまで変えています。

だれからも教わったことのないこの体のバランスを自分で作り上げることができるのです。

そんな能力を普段は秘めて生きています。

みんなもっとたくさんの能力を持っているのにそれを発揮することはありません。

スポーツドッグを推進しているわけではないのですが、たまには活動をしてみることもおすすめします。

犬はやっぱり動物、動物としてすばらしいということをまず認めるところからでいかがでしょうか?

<犬のこと>閉じ込められることに対する動物の恐怖を共感する

今のニュースで気がかりなことといえば、やはりクルーズ船に乗っていらしゃる方のウイルス感染が広がりを見せているということです。

ウイルスが数が増えれば増えるほど増殖力は倍々以上となり、脅威は高まります。

同時に狭い船室に閉じ込められて数週間を過ごすことになる人々の脅威とストレスははかりしれないものだと思います。

一刻も早く、同時にできるだけ安全な方法で早く日常生活を取り戻されることを祈るばかりです。

人を含むすべての動物にとって狭い場所に閉じ込められるというのは、本当に辛いことです。

そう思うと、都会の犬たちが狭い室内に閉じ込められた状態で毎日を過ごしているころが心苦しく感じられます。

日本が欧米と大きく違うのは、ひとりあたりのスペースが都市ではとても狭いということです。

もちろんアメリカでも、ニューヨークやシカゴのマンションは日本とたいして変わらないスペースです。

ですがこうした場所はソーホースタイルのビジネスにふさわしい場所であって、子どもたちが成長するのに適した場所であるとは言えません。

それにニューヨークでもシカゴでも、車で1時間も走れば、大草原、湖、山が広がっています。

人間が都会から脱出することなどたやすいことなのです。

日本の場合には国土面積に対して人口が多い上に小さい世帯が多くなり一世帯あたりの空間は都市部では制限されます。

室内にかなり広いリビングがあるマンションであっても、庭となるとほとんど利用されていないというのが実情です。

この都市空間で犬と暮らそうと思えば、犬は室内に閉じ込められた状態になるということなのです。

一日中部屋の中でひとりですることもなく過ごすことは、狭い船室でストレスをかかえて過ごす方々と変わりません。

犬の場合には未来を憂えることはできないのですが、未来に希望を見出すこともできません。

犬にとっては今ここにあるものがすべて、そうこれが現実なのです。

この室内拘束という犬の飼育環境ですが、福岡や佐賀でも都心では当たり前のこととなりました。

そのことで犬という本来は人よりももっと動物的な生き物が苦しんでいるということには見て見ぬふりがいつかは通用しなくなる時が来ます。

病気になるのか気がおかしくなるのか精神的に不安定になるのか、どちらにしても犬の輝きや失せていくでしょう。

自分にできることはないか、毎日ずーっと考えています。

即効性のあることは嫌いですが、この夏はある特別クラスで犬と生徒さんをサポートできればと思案中です。

近々お知らせします。

<お知らせ>犬語セミナー&トレッキングクラスのお知らせ

不定期開催の犬語セミナーのお知らせです。

日時 2月23日(土)12時~14時

場所 グッドボーイハート七山

参加費 おひとり2500円

当日午前中は9時30分よりグループトレッキングクラスを開催します。

ご参加の方はお電話もしくはメールにてご連絡ください。

犬のコミュニケーションや習性を学ぶ犬語セミナー

開催日程が不定期になっていますので、ご都合があえばぜひご参加ください。

<日々のこと>節分という節目にお別れもあり出会いもあり

グッドボーイハートを通して出会った素敵な犬たちもグッドボーイハートの時間が重なると共に高齢になっていきました。

パートナー犬のオポとの別れの前にも後にも、出会った大好きな犬たちとのお別れが続いていきます。

この節分のころにもまたひとりの仲間が旅立ったというお知らせをうけました。

たくさんの犬との出会いはたくさんの喜びと楽しみを与えてくれました。

同時にたくさんの犬との別れを経験することにもなりました。

たくさんの悲しい別れは、たくさんの喜びをもらったからだと充分に納得しています。

本当に辛い別れは、その犬のことを心から愛していたからなのだと思います。

でもその辛い別れが苦しみや悲しみや憎しみに代わることを犬たちは望んではいません。

そうならないために、出会えてよかったありがとうの言葉を繰り返すようにします。

そして、いつか彼らがまっているその場所へ私もちゃんとたどり着くことができるように今を生きているのだと戒めています。

こうした仕事をしているからかひとつひとつの犬の命ととても深くかかわることになりました。

ただすれ違うだけの関係と違って、ひとつひとつの命ある犬のことを真剣に考える日々が続きました。

グッドボーイハートでの出会いとその長さはあくまで飼い主さん側に選択権があるもの。

私がずっとその犬を育てたいと思ってもそういうわけにはいきません。

どんなに短いかかわりであっても、最善で最大にできることをしたい、それが私の気持ちです。

気持ちが先走り過ぎて内容が伝わらないもどかしさを飼い主さん側が感じられることも多いと思います。

人相手の仕事であるのに、ついつい犬の立場にたってしまい早くこの苦しみから抜け出す道をつくりたいと力が入りすぎてしまいます。

早くしないとレッスンの回数が終わってしまうからと焦って結果を出したいと思ってしまいます。

悪循環なのはわかっていても、犬は必ずこの苦しみから救われるのだということをどうしても伝えたくて疲れすぎてしまうことがあります。

私が変えようと思っても何も変わらないのだと常に言い聞かせながら、人よりずっと短い時間を生きる犬たちのほんのひとときを支える時間を今は大切にしています。

大切な時間とは犬が飼い主を幸せに暮らすことなのですが、もうひとつ大切な時間とは犬が自然と共に生きる時間を得ることです。

節目を迎えてグッドボーイハートも新たな年明けとなりました。

旅立った仲間たちはいつも私といっしょにいると。

<自然のこと>ウイルスのニュースで動物のことを考える

毎日のニュースを通して次第に身近に迫りつつある予感のする新型コロナウイルスの脅威。

人気のいなくなった武漢の様子を映像でみていると、先日見たばかりの映画「アイ・アム・レジェンド」の風景と重なってしまいました。

街中でもマスクをしている人を見かけることが多くなり、ちょっとした咳すらはばかられるような緊張感もあります。

ウイルスがどのように発生するのかなどをここで考える必要はないのですが、ウイルスは動物と動物の間をいきかう生物であることは間違いありません。

そしてウイルスはなんらかの形で動物の中にあったものが変異を通して新しい形となり、対応できない動物たちに侵入しその数を増やしていくというのが私の中でのイメージです。

その変異の過程は動物たちを取り巻くいろんな環境の中で生じているものであるものの、動物の扱いに関連しているような気がするのです。

今回のウイルスも野生動物を食べる習慣があるから生まれたと一部だけを見て報道されているのをみると、少し見方が甘いのではないかと思います。

動物を食べる習慣は人類のはじめからあるのです。

動物は小さな空間に必要以上の数を閉じ込められるような環境で置かれるとウイルス発生の確率が高まります。

たとえば、犬の咳風邪のような症状を示すケンネルコフというウイルス感染の病気も、その名前のとおり犬たちが収容される犬舎=ケンネルで発生するものです。

多数の犬を閉じ込める空間、預かり場所だったりケンエルだったり、お店だったり、多頭飼育だったり。

そんな空間で窓をあける空気の循環が悪くなれば、ケンネルコフはわりと簡単に発症してしまいます。

ケンネルコフそのものは致死率の低い病気で、免疫力さえ持ち直せば軽い咳を通して改善していく可能性があるため、あまり恐れられてはいません。

ワクチン予防接種の中に含まれているものの、感染しても気づかず治癒しているケースもあります。

ただこうしたウイルスも次第に変異を遂げていく可能性があるので、油断は禁物です。

新しいウイルスを作り出さないためにできることは、多頭収容で動物にストレスを与えないというルールを徹底して行うことだと思います。

中国では生きたまま動物を売り買いしたり、店に出す直前に殺傷するような風習もあります。

衛生的かつ安全に保管して管理するシステムや習慣がないからかもしれません。

その点は日本では野生動物を狩っても素早く処理をして安心安全にありがたくいただく習慣がありますので、全く環境は異なります。

家畜として収容されている牛であれ鳥であれ、人間から与えられた環境の中で新しいウイルスをつくり人へ感染していくというのシステム、自然の摂理として片付けるだけでなく人への戒めとして受け止める必要があると思います。

うちは多頭飼育ではないから大丈夫と思っている犬の飼い主のみなさんにも、一頭であっても室内に閉じ込めるような生活が続けば動物はみな病んでいくのだということも頭にいれておいていただければと思います。

ちなみにですが冒頭の「アイ・アム・レジェンド」ウイルスミスが主演のウイルスに侵されて閉鎖された都市でウイルスの撲滅に挑む主人公を描いた映画です。

ゾンビなどが登場するストーリーは好みの問題ですが、主人公同様に存在感のあるサムという犬の演技と動きのすばらしさには感動ものなので、グッドボーイハートお勧めの映画です。

<クラスのこと>大濠公園で初デートレッスン

急にお預かりになってしまった犬ちゃんを連れて大濠公園まで出かけ、他の生徒さんとイヌちゃんを待ちました。

私の方から仕掛けた「初デートレッスン」です。

仕掛けは思いつきではなく経過があります。

数ヶ月前にこの犬ちゃんと犬くんをグッドボーイハート七山でお預かりしたことがあります。

2頭の犬ちゃんたちは初対面。

犬くんの方は初のお預かりで環境になじみつつある途中でした。

そこに犬ちゃんが預かり到着で合流したのです。

犬くんの方ははじめて女のコと同じ空間で長らく時間を過ごすことになりました。

犬ちゃんの方は幼い性質でどんなワンちゃんにも相手をしてほしいアピールを低い姿勢でアピールするようなコです。

はじめは戸惑う犬くんですが、女のコの臭いをふりまかれたのに少し男心が芽生えてきたのでしょうか、すごく遠巻きに臭いとりをしながらほんの少しずつ向きあう時間ができてきました。

お話が盛り上がり始めたところでの犬くんの帰宅時間となりました。

この様子をさらに遠くから眺めていた私が、この初デートのお散歩練習会を思いついたのです。

本来なら男子から申し込みするデートの設定ですが、今回は仲人変わりの私が両方の飼い主さんに提案しました。

預かり犬ちゃんの飼い主さんもお預かりのお写真を見ていたので、あの犬くんとだったらと快く承諾してくださいました。

そして迎えた当日の大濠公園の現場です。

過去にあったことのある犬ちゃんと犬くん、飼い主さんとしては「覚えているのかしら」というのがはじめの疑問でしょう。

なんらかの関わりを持った犬についてほとんどの犬は覚えているものです。

ただ時間の経過と共に脳の情報や消去されていきますし、人と同じように忘れやすい脳というのもありますので確実とは言えません。

良い感情を抱いているものが残っていれば、より良い再会となります。

会う場所は過ごし方によって全然違うということです。

大濠公園で対面した犬ちゃんたち、お互いに和やかに臭いとりを交わしあいながらゆっくりといっしょに並んでのお散歩となりました。

散歩中は危険なのでカメラ撮影はできなかったのですが、お互いに横にいても相手を恐れることもなく競うこともなく飼い主さんのリードのもとにゆっくりと散歩を進めていきました。

途中のベンチで休憩し飼い主さんと犬くんの状態についてお話中も、犬ちゃんの方は近くの臭いが気になりくんくんとしていましたが、犬くんの方は周囲を見張っていたりしてなんとなく良い感じにはなりました。

大濠公園のカフェでお茶をしているところ、リードを長くして犬の後ろをついて走る人がすごい勢いで近付いてきそうになりました。

あまり近くになるときは割って入ろうと思ったのですが、犬くんの方が「ワン」と一声威嚇。

そもそも目的を失ったのか走ってきた犬と人はコースを変えて通り過ぎました。

犬ちゃんを犬くんが守るような感じになり、男前をさらに一段とあげていました。

犬と犬が関わるということを、飛びつきあったりあまがみしあったりプロレスしたりすることだけだと思ってしまうと関わらせ方を誤ってしまうこともあります。

同じ空間にいる、目の前にいる、お互いに興奮を下げていくというただ単純なことの繰り返しは人にとっては単調でつまらないものかもしれません。

でも大切なこのことを、大人の犬に近付く年齢、それは2才くらいからですがそのころからは気を付けてつくっていってあげてください。

<犬のこと>猟師にとって一番大切なもの

先日から猟の話題が増えています。

先に書いたのですがダンナくんが罠猟の免許取得のために猛勉強しており、同時に鉄砲猟のテキストも学んでいていろいろと細かな情報を私に与えてくれるためです。

またテキストに書いてあったある秘訣を教えてもらいました。

猟を成功させるためには3つ重要なことがあるらしい。

下からいうと第三位は「鉄砲の技」

下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるというわけにはいかないようです。

第二位は「足」

なるほどですね。

山を歩いて歩いて歩いてなんぼというところですね。

第三位はなんと「犬」だそうです。

猟は犬の性能ひとつでどうなるかが決まるということらしいのです。

でも犬の良し悪しといっても、犬の猟犬としての素質だけではありません。

猟師とどのように連携できるのか、気持ちが通じ合っているかどうかなど日本の猟犬に必要なものがたくさんあります。

そこには「人」と「犬」のつながりが見えてきて、なんとも深いなあと思います。

ダンナくんの方はそんなことが猟のテキストに書いてあったことに大変驚いていました。

今までダンナくんの中では犬がそんなに重要な役割を果たしていたとは思っていなかったからだと思います。

猟に犬、いればいいけどいなくてもねえという程度だったのかもしれません。

阿吽の呼吸でつながる猟犬と猟師の姿。

日本では消え去る文化のひとつに入っているかもしれません。

家庭で犬と暮らしている方々は猟犬などあまり関心を持たれないでしょう。

ですが犬にも「ルーツ」というものがあって、犬にとっても人にとってもそれはとても大切だということをお伝えしておきます。

犬はそもそもオオカミだったのかとか?犬はどうして人と暮らすようになったのかということを考えたり知ったりすることは、イヌという動物そのものを知る大切な鍵なのです。

日本では猟犬という存在は人と犬のかかわりの歴史の中で排除して考えることはできません。

同時にこの猟犬という存在が、現在にその一部では道具のように扱われ始めているという事実もあります。

猟期が終わると捨てられる猟犬というのが存在するのも事実です。

これらの事実は私たち日本人とイヌが長い時間をかけてつくっていた大切な歴史を否定してしまうものです。

だから猟犬といってひとくくりにして嫌悪的にならず、真の猟犬の姿とは何かということろに焦点をあてて見定めていく必要があるのだと思います。

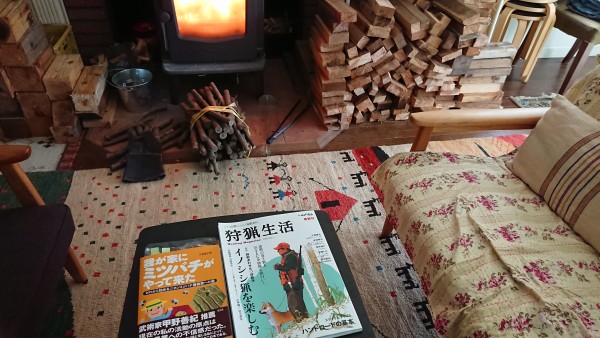

山渓から素敵な本が出ています。

写真右手の本です。ぜひご覧になってください。

<犬のこと>犬の食欲が落ちたら考えてあげたいこといろいろ

犬のゴハンにまつわるトラブルといえば、ゴハンの前や最中や後に犬がかみつきをするというものが昔は多かったと思います。

ところが、最近のゴハンにまつわるトラブルは、どちらかというとゴハンを食べないということです。

犬はバクバクとゴハンを食べるのが当たり前だと思われているのに、ゴハンを食べないということがあることすらあまり知られていません。

食べるのが当たり前だと思われている犬がゴハンを食べないのですから、飼い主としては心配なところです。

ドッグフードや手作りゴハンをいろいろと変えながら、犬が食べそうな食べ物を探していきますが、フードジプシーなるものに陥ってしまうこともあります。

ゴハンを美味しく食べることができない理由のひとつめは、ドライフードに添加物が多すぎることでおきます。

添加物は化学薬品と同じようなものなので人工的な臭みがあります。

この薬剤の臭いを嗅ぎつけると動物は自然に拒否を示します。

小さな犬の中にはドライフードが大きすぎてかみ砕けないことがあります。

噛み合わせが悪くてかたいものを食べられない犬もいます。

自然な素材で本犬の口のサイズや形にあったものであれば、犬は喜んで食べてくれるでしょう。

そうであっても食べないということであれば、犬の活動量などの生活習慣を見直してみましょう。

屋外でしっかりと活動すればお腹がすくのでゴハンを食べたくなります。

お散歩の時間が長くても、緊張した不安な散歩を続けると逃走モードが高まってしまい胃が委縮してしまうので食事を受け付けることができません。

食事は受け付けないばかりでなく、ストレスがかかると食欲が過剰になります。

ストレスで乱れた食欲による食事は満たされることがなく、食べても食べても次が食べなくなる食事になります。

このあたりは人と同じですから思い当たることがあるかもしれません。

ストレスによって胃酸が過多になったり足りなくなったりするのです。

犬のストレスは生活環境によって生じます。

犬からしてみれば普通のことが、今の都会の生活では得られにくいからです。

太陽とか土とか風とか、そうした普通のことが得られなくなっています。

それが犬の最大のストレスなのです。

もしこうした自然と接しないことを犬がなんとも思わなくなってしまったら、犬は本当にバカになってしまったのだと、人がバカにさせてしまったのであるということでしょう。

自然とのつながりをくれるのが犬という動物です。

犬の食事が上手くいかなかったら、生活全体を見直してみることをおすすめします。

<自然のこと>猟・犬・求・ム!

野生動物は繁殖期に入ると食べ物を探す行動が活発になります。

グッドボーイハート七山でもオポのお墓周辺から駐車場の近くまで、イノシシが土を掘り返した跡がたくさんあります。

トレッキングに来られる生徒さんはびっくりされることもありますが、例年のことなので特に驚くこともありません。

オポが作っていた見えない境界線はオポがいなくなるととたんになくなってしまいました。

イノシシたちは平気で人と犬の生活空間に入ってきてしまいます。

お互いのテリトリーだと思い込んでいるところで突然接触をすると危険なことも考えられます。

となると、イノシシたちに対して警告を与えていく必要があります。

いろいろと方法はありますが、一番適切な方法は境界線上に罠をはり入ってくるイノシシを捕まえるということです。

もちろん捕まえたイノシシは食べます。

捕まえたら学習するからリリース(解放)すればいいではないかという考え方もあると思います。

それは価値観の違いではありますが、捕食の体系を維持するためには捕食者として数の増え過ぎたものは狩って食べる。

これが人間としてできることのひとつでもあります。

むしろ里山に住む人としてやらなければいけないことのひとつではないかと思っています。

最近はジビエ流行りでもあって、イノシシやシカを食べることを野蛮だとは思われなくなりました。

イノシシやシカは適切に捕って食べなければ、その数が増え過ぎて最も害を被るのはその動物たちの方なのです

。

手始めにダンナくんが敷地内にセンサーカメラを設置してイノシシの活動を監視しています。

いくつかの場所でイノシシ、アナグマが通り過ぎる姿を確認しました。

自分は夜でも昼でも実際にイノシシが歩いているのを見たり、アナグマが納屋に子供を産んで育てていたのを体験したのでビデオを見てもそれほど興奮はしません。

ですが平地で育ったダンナくんの方は、すぐそこの場を大型の野生動物が通過する姿を撮影した画面で確認してかなりテンションが上がっていました。

男女という性別の違いもあるのかもしれません。

男性には捕食者としてのDNAが強く残っているのでしょうね。

犬もオスとメスではオスの方が主に狩りの役割を担います。

もちろんメスも狩りはしますが、メスたちには子育てという大切な任務がありますから、そのためにはオスがしっかりと稼いでくるということです。

狩りを仕事にあてがえば男性がちゃんと働いてくれると女性は安定してくるという理論は動物らしいルールです。

この動物のいた気配をカメラがなくても知ってしまうのがいまみなさんのそばに寝ている「犬」という動物です。

山を歩いていると地面をクンクンと鼻を全開にして臭いを嗅ぎ分けている犬の姿を見ると、一体どんな動物がいつそこにいたのだろうと想像を膨らませます。

複数の犬がいても臭いを嗅ぎまわる場は大体同じ場所です。

犬と犬は臭い嗅ぎをとおして「なあ」「うん」とお互いに情報を共有しているのに、私だけがそれを知ることができないのが残念です。

でも私には犬の行動を分析する力があります。

犬の嗅ぎ分け方や嗅いだあとの反応や犬の体の動きを見ていると、そのにおいの主が大きな動物なのか小物なのかはある程度想像がつきます。

大きな動物の方が興奮度が高く緊張感も高まる感じが伝わってくるからです。

こうして犬から情報を得ることはトレッキング中の楽しみのひとつです。

自分たちの鼻という武器を最大限に利用して人に協力してくれる犬という動物、狩りには欠かせない友であることは言うまでもありません。

イノシシを七山で狩る自分の中でももうひとつの目的は「そうしないと動物が馬鹿になるから」なのです。

戦う相手も誰もおらずただ柵で仕切られただけで安穏と生きていく動物は、バカになってしまいます。

罠をつくれば罠にかかるのは警戒心が低く衝動性の高いバカな動物です。

罠という存在を知って考えて行動し頭脳を発達させていくことはイノシシたちの将来にとっては利益になるものです。

要するに必要以上に捕らない、バランスを考えて捕るというルールが絶対であるとは思います。

人間は捕食者の頂点なのです。

自分を知って行動を抑制できるのは自分だけしかないと思います。