今月は生後6ヶ月の犬ちゃんがお預かりクラスを利用しています。

若干長めのお預かりになるので、預かり中にステップアップして行動の範囲を広げていきます。

預かりの犬のテリトリーの広げ方も、家庭でのトイレのしつけができているかどうかが大きく影響します。

家庭内でトイレのしつけができないような状態では、預かったときに適切にテリトリーを作りながら安定を図るというのは犬にとっては難しいことだからです。

逆に、家庭内できちんとトイレトレーニングができていると、預かりや屋外活動を始めたときの行動がより早く安定します。

家庭内でのトイレトレーニングも、寝床のテリトリーから輪が広がるようにいくつもの境界線を広げていく形で行いながら、ベランダや庭といった屋外スペースに排泄場所を獲得できている犬たちは、テリトリーの安定度が高くなります。

逆に、室内拘束状態となってトイレがいつも室内のトイレトレーという環境になると、そのことは犬の行動にも影響します。

犬が家庭内で適切な排泄行動をするようになったら、やっと次のテリトリーで行動ができるようになります。

つまりやっと散歩に出られるようになるということです。

たくさんの刺激にたださらすことが社会化だという検討違いな考え方や方法論が横行しています。

トイレのしつけもできていないような状態で屋外の刺激にさらすことは、社会化を後退させることになるためおすすめできません。

さて、現在預かり中の犬ちゃんですがご自宅に来る前からトレーニングのご相談を受けていたため環境整備がスムーズに進みました。

飼い主さんの努力もあってトイレのしつけは早い時期に終了していました。

預かり中も庭で排泄の機会を与えるようにすると、庭の端の方で排泄を行います。

庭に出る前に広めのテラスがあるのでそのスペースがひとつの境界線になって安定するようです。

またテラスが地面よりも高く階段3つ分くらい上にあるため、そのことも犬の行動を安定させるのに役立っています。

室内の一定の場所で過ごさせるように練習しても、室内で排泄の失敗をすることはありません。

排泄欲求が高まり庭への戸口に早くたどり着けるように、室内環境も一度に広げずに少しずつ広げていきます。

預かり中に行動を安定させるために、排泄の管理についてはかなり慎重に行っています。

同じことですが、家庭内で排泄行動が安定している犬は、旅行先などでの排泄の失敗もほとんどありません。

ただこの場合も、室内のトイレトレーで排泄をする習慣をもつ犬の場合には若干不安定になってしまいます。

日本国内では、室内にトイレ場所があるのが普通になりつつありますが、海外では室内トイレを見ることがまずありません。

小型犬でも庭に出られるようにペットドアをもうけている家がほとんどで、みな庭やベランダなどの屋外で排泄をしています。

この室内のリビングというゴハンを食べる場所に犬のトイレ場があるという光景が、異様に思われていないのはなぜだろうと不思議でなりません。

大型犬の場合には排泄量の多さからなのか、子犬の時期から庭で排泄させられるご家庭も多いようですが、大型犬もサークルに入れられて排泄を強いられているのを見ると、のちの行動に影響を及ぼしてしまうと思い危機感を覚えます。

テリトリーが安定していると犬の自由行動範囲も広がっていきます。

つまり犬の自律した行動が引き出せていけるということです。

犬が自分のテリトリーを主張しすぎると人が犬を呼んでも帰ってこなくなるという逆の問題も生じてきます。そこは人との関係性の問題なので、しっかりと取組みましょう。

犬が成長していけば次の新しい課題が出てくるのは当然のことです。

こうして人も犬も動物としてひとつずつ成長していくのだと思うのです。

そうなるのが嫌だからと犬を閉塞的な空間に閉じ込めてしまうと、犬の豊かな生活と性質の発達はできません。

つまりはどちらかを飼い主が選択する必要があるということです。

犬とどのように暮らしていきたいのか価値観も様々でしょうが、お互い様とまではいかなくても家族である犬がそれなりに動物として成長し豊かな感情で安定して生活できるようにしたいものです。

預かり犬ちゃんですが、いろいろと行動を起こしてくれるので行動観察の素材として楽しませていただいています。

また、その様子をお知らせします。

グッドボーイハートは人と犬が共に成長して調和することを目指すドッグトレーニング・ヒーリングスクールです。

<犬のこと>子犬のトイレのしつけは将来にわたり犬の行動に影響を与えます

<犬のしつけ方>習ったら即実践:インプット70とアウトプット30の原理

家庭犬インストラクターとして長く仕事をさせていただいていますが、一昔前まで、こんな仕事が成り立つなどとは誰も思いもしなかったような仕事です。

犬のしつけ方を飼い主さんに教えることが業として成り立つようになるなどと、昭和の時代には思いもしなかったことです。

少なくとも、自分が子供のころに犬を飼っている時代には無縁のことでした。

犬のトレーニングの学校といえば、警察犬とか麻薬犬など特殊な犬たちの学校のことだと思っていました。

自分が短大を卒業するときに選んだのは、盲導犬訓練士になることでした。そのときに家庭犬トレーニングというのは、一般的ではなかったので選択肢として思い浮かぶわけもなかったわけです。

それが、時代の流れでこうして家庭犬のしつけ方を教える家庭犬インストラクターとして仕事をさせていただくことになっています。

盲導犬の訓練と家庭犬のしつけ方指導の学びは、多少は重なりますが全く異なる勉強をしなければならないことの方が多かったと思います。

その勉強方法は、本、ネット、セミナーと多岐にわたりますが、最も勉強になるのは実践学習です。

勉強の際に気をつけていることは、自分が入手(インプット)した情報は必ず様々な方法でアウトプットすることです。

このインプットしたら必ずアウトプットさせるという学習は、どうやら的外れではないようです。

本を読んで「その通りだなとか、そうなんだな」と納得した内容は、本当にそうなのかを実際の犬たちの行動を観察して当てはめることで分析していきます。

犬のしつけ方の具体的な方法のいくつかをセミナーで習ったときにも、必ず自分でまずやってみたりその内容について再度自己検証を行ってから現場での実践につなげていきます。

トレーニングの現場で実際に行うことで、その内容がより理解できるようになると共に、思い違いや見方を変えることを求められることもあります。

いずれにしても、入手したらすぐにアウトプットして作り上げていく、これが自分の仕事のスタイルです。

実際に犬にしつけを行う飼い主さんのステップアップにしても同じ作業が必要になります。

前回のブログでご紹介した「お散歩マップ」もひとつのアウトプットの形です。

他にもマテのやり方をレッスンで習ったら、そく練習を重ねていくことでアウトプットしていきます。

犬の行動に関する理論や頭の中で学んだことは、それを含めて再度観察していくと理解がより深まります。

たとえば、生徒さんが「人の接し方で犬の行動が変わるといわれていたけど、先日散歩中に犬に触ろうとしてきたときに、犬が体をかきはじめて、本当にそうなんだなと思いました。」といわれました。

これもアウトプットの形のひとつです。

インストラクターから説明を受けて「へー」で終わらずに、言われた事をさらに観察してみて実際にどうなのかを確認し、そして確認したことを私に対して言葉で説明するという、すごくステップするアウトプットです。

こうしてアウトプットしていくと、その人の中での価値観が大きく変わります。

だから、生徒さんたちからの行動のアウトプット、言葉のアウトプットをとても大切にしています。

たくさんお話ししているので1時間のレッスンがあっという間で、ついつい時間オーバーしてしまい移動にバタバタしてご迷惑をかけている次第でして、みなさんすみません。

犬のしつけ方や犬について学び犬を育てていくためには、自分の脳を成長させる必要があるのです。

アウトプットの形のひとつとして、犬語セミナーのあとのお茶会やグループレッスンの中での食事会などがあります。

いろんな飼い主さんとのアウトプット大会もまた楽しいものです。

レッスンやセミナーで学んだら次はアウトプット。ぜひ実践してください。

<犬のしつけ方>犬のお散歩マップを作ろう!

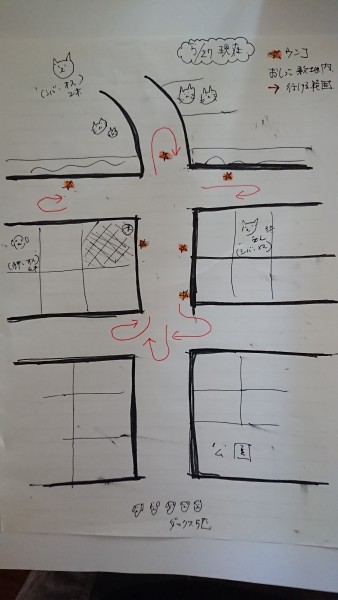

古い資料を整理していたら、家庭訪問トレーニングクラスを受講された生徒さんが作成した資料が出てきました。

その資料とは、犬の散歩中の行動について図面でまとめたものでした。

家庭訪問トレーニングクラスは毎回カウンセリングから始まります。

散歩の練習はクラスのときに実践練習をするのですが、実際に他の犬にあったり人に会うことができないため再現が難しいことがあります。

同時に、私というインストラクターの存在が犬の環境に及ぼす影響が回を重ねることに増していきます。

レッスンを重ねるたびに、犬が普段とは違う行動をするようになってしまいます。

現在は「動画撮影」が簡単にできるようになったため、撮影してもらい後で確認する作業もできますが、それだけでは不十分です。

犬語セミナーの勉強に見られるように、飼い主にとって一番大切なことは「まずは犬を観察する」ことだからです。

犬を日々観察して、犬がどのような行動をしているのかを説明できるようになることで、飼い主の犬に対する理解力は上がっていくのです。

散歩中の犬の行動をまとめたチェック表は、飼い主さんの犬に対する理解力を表現する道具となっているのです。

チェック表のブログアップについて快く許可していただけたので、こちらにアップさせていただきます。

排泄をどのような場所でするのか、犬がどのような行動をするのか、こうしてお散歩マップにしてみるととてもわかりやすいのです。

さらに、散歩コースにどのような犬がどのあたりにいるのかを把握することもできます。

写真の散歩マップは、散歩練習の初期のころの状態でした。

どこにいっても他の犬とテリトリーが重なってしまうため、なかなかテリトリーをつくることができず狭まっている状態がよくわかります。

住宅地では犬を飼う家庭が多く、他の犬のテリトリーに囲まれてしまう状況は珍しくありません。

散歩をはじめる犬は新米犬です。近所の犬たちとすぐに仲良しというわけにはいかないのです。

散歩にはいろんなストレスの要素があります。

リードで拘束されていること、人との関係性、近所の他の犬のこと、車は音などの人工的な障害物など。

これらの困難を克服して社会化を果たし、犬の散歩が楽しくなるためには、まず散歩の状態を把握することです。

そのための道具として「お散歩マップ」の作成をおすすめします。

散歩ができるようになるまで、子犬でも数ヶ月はかかりますし、成犬でも犬によっては時間のかかることがあります。

一旦、落ち着いてできるようになっても、1歳前後の青年期に、3才前後の中年期に入る前に、再び行動が乱れることがあります。

成長と共に変化し続けるのは、犬も人と同じです。

飼い主が成長すると犬もさらに成長するはずです。

お散歩マップを作ってくださった飼い主さんと犬ちゃんですが、今ではテリトリーを獲得してゆっくり散歩に出ています。

大変だったころも懐かしくなる、どれも大切な家族との大切な思い出です。

<犬のしつけ方>道具選びは犬のしつけとトレーニングの基本

犬のしつけ方とトレーニングクラスの中にはいろんな提案事項があります。

その中でも絶対に欠かせないのが、犬に使用する道具の提案です。

犬は人との暮らしの中で、様々な形で管理されています。

犬を飼うことを専門的には飼育管理とか飼養管理とかいわれるのも、犬を管理することが犬を飼うことの前提になっていることの証です。

犬を管理するために必要な道具はたくさんあります。

たとえばサークル、クレート、ケイジといった似たような犬の個室もその用途や使い方をわかっている人は多くはいないようです。

また、どの犬にも使う必要のある首輪やリードやハーネス(胴輪)にもたくさんの種類があります。

犬のトレーニングのご相談ある際には、ある程度の道具は購入されているのですが、実際には使えるものが少なくトレーニングの際に買い替えを提案しなければなりません。

ペット用品は以外に高価なものが多く、たくさん飾りのついた首輪は数千円もするものが普通です。ハーネスにしても五千円前後するのも当たり前の値段になっているようです。

ハーネスなどは犬の体を安定させるための道具ですから、犬にあった安定した道具を使用する必要があります。

すでに高いハーネスを購入していらっしゃると「これ結構高かったんですけど…」と買い替えに難色を示されることもあります。

あとは飼い主さんの判断でということですが、知っていることはお伝えするのがインストラクターとしての私の役割ですから、料金をもらってやっている以上は黙っているわけにはいきません。

生徒さんに尋ねたところ、やっぱり結構はっきりと買い換えて欲しい事を伝えているらしいです。

もちろん結果としては、買い換えてよかったということの方が多いです。

クラスの中で道具の変更をお願いするのは、かっこよさやデザイン性を求めるためではありません。

レザーリードがカッコイイから使って欲しいのではなく、革のきちんと作られたリードは犬にも人にも負担なく、相手にこちらの動きが伝わりやすいからそうご提案させていただいているのです。

自分も新しい道具で良さそうなものがあれば、いろいろと試してみます。

仕事なのでその部分については無駄になっても惜しみなく使います。

古いものの方がいいと思う場合もあるし、この値段ならこれでも納得のいくというものもあり様々です。

道具をきちんと選ぶことは犬のしつけとトレーニングの基本です。

犬は様々な状況で人が管理する必要のある環境に生きているし、そのためには道具が必要だからです。

目的にあったより良い道具を見つけてください。

気軽に購入できる道具はブログの「おすすめのアイテム」でもご紹介しています。

<犬のしつけ方>いろんな姿形になっていく犬たちは、どこまで犬で在り続けるのか?

犬といってもそれぞれに思い浮かべる姿や形は様々です。

他の動物と犬が異なるひとつの理由は、犬というひとつの種で非常にバラエティにとんだ見かけになってしまったことです。

1キロ未満の小さな犬から60キロもある大きな犬まで。

フワフワしたぬいぐるみのようなものや、ロングヘアーの犬、脚の長いのもいれば、短いものもいます。

耳の垂れているものや、立っているもの、尾の巻いているものや、人工的に切断されて尾のない犬たちも存在します。

人と同じものを持ちたい、人と違うものを持ちたい、そうした人の欲望を満たしてくれる存在となりやすいのもわかります。

ペットとされる犬たちは、人の欲望に応じて人為的に繁殖されて本来のイヌ科動物とは随分異なる形となっていきました。

小型犬と暮らす飼い主さんたちには、野良犬のような風貌の犬は親しみがわかないでしょうし、逆に野良っぽい風貌の保護犬と暮らす飼い主さんたちには、ぬいぐるみのような犬が犬のようには見えないことでしょう。

仕事柄ですが、様々な形や顔をもつ犬たちを相手にコミュニケーションをとる必要があります。

よく純血種の犬種別の特徴を尋ねられることがあります。

例えば、ラブラドルリトリバーは物を持ち運ぶのが得意なのでボール遊びが上手にできるとか、テリア種は防衛傾向が高いため、テリトリーを守って吠えることが多いなどといったことが、犬種別の特徴です。

ペットとして純血種を作る際の人為的な繁殖は、現在では見かけ重視で行われています。

特別な使役犬を繁殖させている施設では、仕事をストレスなくこなしてくれる優秀な遺伝子を求めているため、行動の質に焦点をあてて繁殖されていますが、これは一般的な飼い主さんとはあまりご縁がないでしょう。

ということは、現在繁殖されている純血種の多くは、かわいいとか珍しいという理由で繁殖をくり返されています。

犬という動物を使役という仕事に従事させようとしてはじまった西洋の歴史の名残が、今だ純血種犬たちの中に流れているため、犬種別の行動傾向が根強くのこるものの、その行動すら犬としてというより、動物の行動の一部を格別強めてしまったゆがんだ結末であると思うのです。

話が複雑になってしまいましたが、要は今いるどのような容姿をもつ犬であっても、犬としての行動が受け継がれているのだろうかということが、自分の関心の中心になっています。

となると、犬としてのナチュラルな行動とはどのようなものなのだろうかという疑問にぶつかってしまいます。

七山で犬と暮らした10年はその答えをもらうにはあまりにも短すぎて、ほんの一部しか学ぶことができなかったのですが、それまでに考えていた世界とは大きく違ったものであったということだけを確信しています。

行動は環境に応じて変化し、変化した犬たちはまた人為的な繁殖をくり返されています。

多分ですが、犬の行動はどんどん変化し続けているのだと思います。

そして、ついに犬は自分が犬だと思っていた行動とは全く別の行動をするようになる日が来るのかもしれません。

私が尊敬して愛する犬という動物がいつまでも犬で在り続けてほしいという個人的な願いは、そう遠くないうちにかなわなくなってしまうかもしれません。

そう思う反面、山があって自然があって、犬が自然の一部である限り、犬は犬で在り続けるのだという希望も少しだけ持っています。

そんな犬たちとの山歩きは、やっぱり最高に楽しい時間です。

<犬のしつけ方>「犬が木を食べても大丈夫なんですか?」はい、犬は枝遊びが大好きです。

先日ある生徒さんのクラスのときに、子犬ちゃんが紙のオモチャで遊んでいるのを見ました。

とても気に入っているらしく少し食べているようだが排便の状態がよくなったと飼い主さんもおおらかに見守ってくださっていました。

そうですね。紙はパルプなので元の素材は木ですから、子犬が遊んで噛んだりその一部を食べてしまうのはよくわかります。

枝が好きなら七山からたくさん持って来てあげますよということで、その子犬ちゃんに小枝をプレゼントしました。

とても気にいってくれたようで、小枝を噛んで遊んでいます。

子犬は庭遊びをすると、よく小枝を拾ってきたり口にくわえて遊んでいます。

木の皮をはがして食べたり、ガリガリを枝をかじってその一部を口に含んで食べています。

庭に落ちているような木は水分も多く、がちがちに感想した家具よりもよほど安全です。

ほおって置けば土になってしまうようなものなので、ある程度は発酵していてほどよく菌もはいっています。

木に良い菌がふくまれているので、それもいっしょに食べることができるでしょう。

人の方も知らないうちにこの原理を利用しています。

クロモジという樹木をご存知でしょうか。

七山の山にもたくさん生育している樹木で、楊枝として使われています。

茶菓子をいただくときに使う高級な楊枝です。

クロモジには殺菌作用があり、そのために楊枝として使われてきたようです。

昔の人が爪楊枝で歯磨きをしていたのもその理由からなのかもしれません。

犬は特に知識はありませんが、枝をかじったり細かくして食べたりします。

危険なジャーキーやガムよりもよほど安全で健康てきです。

ところがよく「犬に木をかじって食べているのですがいいのですか?」と聞かれることがあります。

いや、犬はよく木をかじって食べています。

危険な食べ方は、硬すぎる木をかじることや、犬にストレスがたまっていて大量に木をかじって食べてしまうことです。

どんな遊び道具もストレス過多の状態の犬には危険性があります。

同じ行動をくり返したり執着行動が出るため、なかなか止めることができないからです。

こういう場合を除けば、犬は自然素材のものでよく遊びます。

犬はそもそも屋外の動物ですし、土を掘ったり木をかじったり草を食べたりするのは本来の犬らしい行動です。

犬が犬らしく過ごせる時間がどんどん少なくなっているようです。

犬が犬として自然に遊んでいた道具が身近になくなってしまったからです。

犬が自然に遊ぶことを人が止めるようになってしまいました。

犬が土の上を歩くのを汚いといわれるようになりました。

人の価値観がこれだけ変わると、犬はこれからどうやって生きていけばいいのでしょうか。

犬が自然と親しむ姿を見ると少しほっとします。

犬は自然の生き物であることを犬が教えてくれる気がします。

<日々のこと>秋になったら犬は何をしたいのだろう

盆が明けたので、七山は暦通りに一気に秋になりました。

夜になると庭で鳴く昆虫たちの出す声もまさに秋の虫たち。

風は冷たく窓を開けて過ごすこともできないほどの涼しさです。

福岡でも郊外地域にお住いのご家庭では秋の気配を感じられるようで、犬の行動も少しずつ変化してきました。

季節が良くなったら、犬がやりたいこととはやっぱり「お外遊び」。

リードに拘束されずに安全、安心して遊べる庭遊びが一番です。

お庭がなぜいいのかというと、自分の大切なテリトリーである空間にいつでも戻れる空間で自由遊びができるからです。

自分が子供のころには、犬は庭で遊んでいるのは普通の風景でした。

犬は外でつなぎ飼いが多くなり始めた昭和の時代でしたが、家族の価値観なのでしょうが犬は室内を庭を自由に行き来していました。

縁側から石を踏んで勝手に室内に入ってくるし脚を拭いたこともありません。

入り口に脚ふきようのマットが置いてあったくらいでしょうか。

夏の間は蚊などの虫も多いので網戸になっているしペットドアもありません。

秋になって縁側の戸口が解放されると、安心したようにいつも庭で散策をしている犬の姿を見るのが日常のことでした。

最近では、庭に出るたびに犬の脚を拭かなければいけないので庭に出したくないとか、汚れるのが嫌だという理由で庭に犬を出してあげない価値観というのも増えているようです。

犬の毛質が飾り毛となり汚れやすく汚れが取れにくくなっているからかもしれません。

白い飾り毛は土で汚れるとなかなか土の色が取れないのは実際にあることです。

犬の気持ちになって考えると、どうでしょうか。

庭があるのに庭で自由に遊べることもできないなんて、ご馳走を前にずっと食べられない状態でいるのと同じことです。

夏の暑さで行動が制限されていた動物が、涼しくなって自由に散策を楽しみたいと思うのは自然な欲求ではないでしょうか。

庭のないマンションや庭のない家に住んでいる犬たちには、知人のお庭を借りましょう。

その際には、犬を飼っていないご家庭で少し田舎の地域にあって、土が柔らかく風のとおる庭でしたらベストです。

庭がないからといってドッグランに連れて行けばいいのかというとそんな問題ではないのです。

犬は土や草や風の臭いを嗅いで、安心を獲得していく社会化の過程を勧めます。

ところが、日本のような小さなドッグランでは犬たちのマーキング争いの排泄臭を嗅ぎ続けることになります。

犬の脳がどのように反応するのか考えてみましょう。

海外の最高のドッグパークというと、莫大な土地を囲んだ自然公園のようなものです。

国立公園の中を歩いているので、他人や犬に会うことも少なくあったとしてもとても遠くに見える程度で危険を感じられるような状態にはなりません。

囲いを作ってリードを外すという単純な発想から、庭の代わりにドッグランという発想は少し考えが浅いと思います。

田舎に実家のある方は、いくらでも過ごし方や遊び方を発展させられます。

秋になったら犬には散策行動を、庭がない犬は借り庭を準備、それもできなければ犬と一緒に山を散策しましょう。

<犬のこと>暑い夏、ひなたぼっこで体調を整える犬たち

8月に入ると体調を崩し、下痢や嘔吐をしている犬たちが増えてきます。

毎年この時期に入ると決まって下痢嘔吐を始めます。

多くは暑い都心で夏の間エアコン生活をせざるを得なかった犬たちです。

ところが、同じエアコン生活でも上手く乗り切る犬たちもいます。

エアコンで疲れた体を取り戻すために行っているのではないかと思われる行動を夏の間しています。

それが、暑さの中のひなたぼっこです。

ひなたぼっこといえば、冬に冷えた体を温めるために春に太陽を求めて犬がやっているのは自然な風景です。

ところが、この暑い夏の日にハアハアいいながら日向に出て行く犬を見ると「熱中症で倒れているのではないか」と思われてしまうのも無理のないことです。

この暑いのにあんなに太陽に当たって大丈夫なのだろうかと不思議に思います。

でもいろんな犬たちを観察していくと、夏の日に上手にひなたぼっこして体調を整えている犬たちは下痢や嘔吐をせずに夏を乗り切っている姿をなんども見てきました。

科学的には証明できないのですが、理にかなった行動だなと関心します。

ひなたぼっこは生活環境が整わないとできませんし、暑いだろうと犬を室内に入れてしまうと犬にはそのチャンスもありません。

飼い主さんが心配するのも当然なのですが、犬の全体的な行動を見ながら、犬が自分にとって必要なことをやっているのであればそれを尊重したいものです。

とはいえ、必要なのか間違っているのか犬をどこまで信じていいのか、その判断が難しいのだというのが飼い主側の悩むところです。

お互いの信頼というのは一気に獲得できるものでもありません。

日々、犬が犬らしく生きる機会を得られるように、飼い主としてできる努力を重ねるしかありません。

<クラス>お預かりクラス:庭で自然学習する子犬が学ぶこと

お盆にお預かりクラスで七山にお泊まりしてくれた犬ちゃんの中には、まだ1才に満たない若い犬もいます。

普段は都心部のマンション住まいの犬ちゃんにとって、庭で過ごす経験は特別のもののようです。

庭といっても七山校の場合には、きちんと手をいれたような庭ではありません。

囲んだ庭は小さいですが、土はすごく柔らかく常に雑草が生えてきてような環境です。

やわらかい土の感触、雑草の臭いなど、子犬の脳にとっては格別安心を与える臭いでしょう。

子犬が庭で遊んでいるのを見ると、その好奇心の高さと反応の強さ、そして順応性の高さにも関心してしまいます。

成犬になったら見向きもしなくなるような小さな虫にも反応し、調べたり飛んだり下がったりと、小さなバッタひとつでこんなに行動が展開されるのだろうかとおかしくなります。

こうやって昆虫と戯れていることは、とても大切な社会化の時間になります。

科学者や研究者の中には、小さなころに虫追いや虫取りをして遊んだ経験を持つ方が多いということを、以前本で読んだことがあります。

なぜ、虫取りをしている少年が科学者として成功するのかということを今思い出せないのですが、人生の中での貴重な経験として推薦されていたことだけを覚えています。

というのも、子犬にとって小さな庭であれ命あるものと対話して行動するこの時間が、社会性を発達させるのにとても大切な作業だと思えるからです。

社会性が未熟だったり未発達で成犬になってしまった犬の中には、昆虫の動きにビクリとするような反応を示す犬がいます。

もしくは、成犬になっても昆虫追いが止まらなく執着行動としてしつように追いのを止められないような行動をする犬を見ることがあります。

これらの行動は、成犬の遊びと受け取られていますが、私は疑問視しています。

子犬は昆虫を追いますが、視線の中から消えてしまうと臭って多少探し、それでもいないとなると追うのを止めてしまいます。

環境に応じて必要な行動をする、また行動をとめることも社会性の発達です。

少なくとも生後10ヶを迎える前までは、自然学習ができる場を子犬に提供してあげて欲しいものです。

社会化とは、たくさんの刺激にさらすことではないこと。

何故なの?と疑問を抱いたら考えるチャンスです。

<クラス>子供たちと犬の関わりについて:子供の自分と犬を飼い始めた思い出について

夏休みで子供たちの話がつづきましたので三連発で、今日も子供と犬の話題にします。

もちろん、今からお話しすることは大人の飼い主にとっての内容です。

子供と犬がどのように関わるのかということについて考えるとき、自分の子供時代はどうやって犬と関わってきたのかを思い出します。

私が家庭で犬を飼うようになったのは、小学校2年生の秋からでした。

飼うようになったというよりは、自分が東京から福岡に引っ越してきたのがこの時期だったのです。

引っ越してきた自分の家は一時的に親戚の方に貸してあったようで、すでにその家に成犬がいました。

家に犬がいる状態で私達家族が家に入ったことになるのです。つまり犬が先に家にいたという不思議な感じですね。

その成犬ですが、名前はシロというスピッツの混在する中型のミックス犬でした。

亡くなった年齢から逆算すると5才くらいではなかったかなと思います。

昔ながらの飼い方で、いわゆる勝手口の入ったところに係留されて飼われていました。

自分は小学校2年生ですから好奇心の塊です。他の子供たちと同じように動物には関心が高かったのと、東京ではマンションだったので当時犬を飼っているような家庭が近くにありませんでした。

犬とかかわりたくて仕方ないのですが、思い出せば自分の腰よりも高いくらいのサイズの犬なので、少し怖いという気持ちもあったと思います。

母からは、母の居ないときにシロに近付いてきてはいけない、ゴハンを与えているときには絶対に手を出してはいけないというルールを課せられました。

遠巻きにシロをじっと見ていたり、母がシロの散歩に行くときにいっしょについていくことが楽しく、毎日散歩に出かけました。

散歩中もリードを持たせてもらうことはありませんでした。

価値観もあるのでしょうが、私達がシロと暮らすようになるまでシロは全く散歩には連れていってもらっていなかったようです。

母が少しずつシロをなつかせながら、散歩に出られるようになり、散歩の最中も母に対するシロの態度が少しずつ変化してくるのを本当に不思議なことが起きているという気持ちで見守っていました。

今思えば、動物に気安く近付いてはいけないこと、遠くからちゃんと観察していなければいけないこと、抱き上げたり抱きしめたり撫でたりする必要もなく、犬という動物を尊重することを最初に教えてくれのは母でした。

シロはその後、係留(つなぎ飼い)から解放されました。

母が犬走りといわれる勝手口から台所までのスペースをシロに解放したため、シロは裏庭で穴を掘って休んだり、母が呼ぶと走ってやってきたりしていました。

私は一度もシロに飛び付かれたことがありません。

しかし同時に、シロにオヤツをあげたりした記憶もありません。

シロは勝手口側に人がくるとワンワンと知らせましたが、玄関側に人がきたときには吠えることはありませんでした。

シロの残したご飯をいつもスズメが食べていたのを懐かしく思い出しました。

昭和の話ですから、あれからうん十年が過ぎました。

自分が家庭犬インストラクターになると、「犬が子供に抱っこされたがらないんです。」「犬が子供に頭をなでさせないんです。」という質問をよく受けるようになりました。

親の方が、子供たちに対して犬を抱っこさせたいとか、犬を触らせたいとか、リードを持たせたいとか思われるのはなぜでしょうか。

犬との関わり方、犬を尊重する接し方、犬という動物と距離を置いて接する大切さを大人が知らないからではないかと思っています。

犬の幸せは抱っこされたり撫でられたりすることではないと思います。

犬にとっての幸せは、家族と安心してリラックスして毎日の生活を楽しみ、自然と親しみ、犬という動物の習性をきちんと発揮できることだと思うのです。

感受性の高いあの年齢に、母とシロの関係をつくる過程をそばで見ていた経験が、今の自分につながっています。

大人のみなさんの価値観や動物との関わり方が、子供たちの将来の犬との関係に強く影響していることを知っていただければ幸いです。