ほとんどテレビを見る習慣がありませんが、見識のある方の意見を聞きたくてたまに見る番組があります。

そのひとりがマツコ・デラックスさん。

知識がすごいというだけでなく、ものの見方が深い、最もだと思うことが多いので話の中で学ぶべきことが多い方です。

そのマツコさんが、番組の中で「大好きな猫を飼わない理由」を尋ねられ、答えた内容が本当にごもっともな内容でした。

犬を飼いたい方、すでに犬と暮らしている方にもご紹介したくてこちらに記載します。

マツコデラックスさんのことばはこちらから

「猫を飼うくらいでは、この怠惰な人間が矯正できるとは思っていないの。

猫が幸せあって思える状態にしてあげられない気がする。

自分が都合よく癒されたいときは、わーってやるけど、じゃそれ以外…

ねこだっていやされないといけないじゃない。

その状況っていうのを、物理的にも精神的にも作ってあげられる自信がまだないし、なかなかに踏み切れない。」

こういうご意見でした。

大好きだからこそ相手を理解し思いやる気持ち、どうでしょう。

自分が犬に癒されたいときにはわーって犬に近づき、触って、抱っこして、抱きしめて。

自分が癒されたいときは、犬の背中をなでたり、首元を触ったり、犬をずっと見ていたり。

癒されたいと思っていなくても、多くの時間、犬を眺めたり見たりしてしまうのは、そのことが結果として癒されているからなのです。

結局、犬と暮らしている方のほどんどは犬によって癒されています。

逆に、犬が癒される状況っていうのを作ってあげられるかと考えている飼い主がどのくらいいるでしょうか?

もしかしたら、飼い主に抱っこされたり、触られたり、キスをしたりすることが犬にとっての癒しと勘違いされているのかもしれません。

ただ、マツコさんのこの言葉の中にあるように、人が癒される犬や猫に対する行為で犬や猫の方が癒されるということはないということです。

では、犬や猫という動物が癒される状況ってどんな状況なのでしょう。

猫のことはわかりませんが、犬のことだったらどうでしょうか。

一日の人と暮らす時間の中で犬が癒されている時間は、どのような場所でどのように過ごすことなのでしょうか?

そう深く考えてしまうと犬を飼うことができなくなってしまいます。

実際に犬を飼ったけれどその犬が他界したあとに犬を飼うことができない飼い主の中には、この疑問にぶつかった結果、犬が癒される状況を準備することが今はできないという結論にいたる場合もあるでしょう。

すでに犬との暮らしが始まっているなら「犬が癒される状況ってなんだろう」と深く考える必要があります。

なぜなら、癒しを求めている犬が目の前にいるのです。

その犬の癒しのためにおすすめしたいのは、自然の中で過ごす時間です。

とりあえず、まずは自然の中でゆっくりと過ごす時間を持ってみて下さい。

犬の動きや表情の中に都会で見るのとは違う何かを見つけられるようになれば、いつのまにか犬と自然の風景の中にいる時間が長くなっていきます。

新緑のまぶしい季節です。

ぜひお出かけ下さい。

グッドボーイハートは人と犬が共に成長して調和することを目指すドッグトレーニング・ヒーリングスクールです。

マツコ・デラックスさんが大好きな猫を飼わない理由を深く考える。

雨が苦手で散歩をしない犬、雨でも元気に遊ぶ犬たち、いったい何が違うの?

今日は一日よく雨が降りました。

雨でもトレッキングクラスに来きてくれた犬ちゃんがいます。

いつも福岡の都心で土のにおいを嗅ぐ生活から離れているためご機嫌斜めな犬ちゃん。

少しでも癒しを感じられる時間を過ごしてほしいと、飼い主さんが犬ちゃんを連れてやってきました。

まれに「雨だと嫌がって散歩に行きたがらない」とか「雨だと外を歩きたがらない」という犬の話を聞くことがあります。

特に柴犬に多いようで、雨の日は脚が濡れるのを嫌がって全く歩こうとしないというのが飼い主さんの言い分です。

ところが、この雨の日、トレッキングに来た犬ちゃんも柴犬でした。

この柴犬ちゃんの飼い主さんの話を聞くと、自宅周辺の散歩は雨の日にはショートカットするらしいのです。

なのに、七山では降り止まぬ雨の中、本当にすごく雨が降っているのに、草の中を一気に歩きだしていきます。

飼い主さんもその姿を不思議そうに見ていました。

雨が苦手だと思っていたけれど、都会の雨が苦手なだけで、自然の中では雨でも活動したいという欲求がでたということです。

預かり中で泥遊びをしていた犬ちゃんも柴犬くんたちでした。

水たまりの中に自分から入っていって草をひろってみたり、水を前脚でかいてみたりして自由に遊んでいます。

実は私も、七山では雨の中を歩くことを苦に思うことはありませんが、街中では雨の日に外を歩くことが好きではありません。

わたしの中では、苦手なものがより苦手になるという気分です。

犬がどのように感じているのかはわかりませんが、同じような気分なのではないでしょうか。

活動が広がる場所で犬たちは成長し発達し、そして癒されます。

土のにおい、草のにおい、きれいな空気、自然の中でふる雨音には、ただただ癒されるばかりです。

天気がいろいろでもトレッキングクラスは開催しています。

犬と山。

もっともっと近くなりますように。

おやつがあればできるオスワリがなぜ散歩中にできないのか?

家庭訪問レッスンで、犬に何を教えているのかを飼い主さんに尋ねると「オスワリはできます!」とのことでした。

犬にオスワリをどのようなときにさせていますか?

と質問すると、おやつを与えるときにオスワリをさせているということでした。

それで、散歩中にオスワリを定期的にできるように練習をして下さいということになったのです。

ところが、散歩に出ようとして玄関の戸口のところでオスワリをさせようとしても、もうオスワリをしません。

「おやつがあるとできるんですけど…」と飼い主さん。

おやつがあってもできるオスワリが、おやつがないとできないのでは犬のしつけとはいえないのです。

犬の方は「オスワリとはおやつをもらうときにする合図」と覚えてしまったのかもしれませんね。

それで、もう一度「散歩中のオスワリ」の合図を新たに教えることになりました。

散歩中のオスワリの合図は、移動のときには私があなたをリードしていますよと伝える意味があります。

散歩中のオスワリの形は「座って見張る」の形ですが、飼い主側が犬に合図という形で要求をしたらそれに応えて下さいね、と伝えるのが散歩中のオスワリの合図です。

トレーニングを開始するまで散歩中のルールを伝えていなかったことと、飼い主と犬の関係性を伝えきれていなかったため、犬の方はなかなか役割交代に応じてくれませんでした。

リードでオスワリを伝える練習を私が最初にやってみて、次第にオスワリに応じるようになってから飼い主さんに交代しました。

今まで頑としてオスワリをしなかった犬ちゃんが、リードの合図に応じてオスワリをするようになりました。

リードはふんわりと持って、犬の体重が少し後ろにかかりように操作しているだけです。

リードのショックや首輪のチョークなどは不要です。

飼い主さんご家族も犬のオスワリの姿を見て、感動されていました。

リードを持っている飼い主本人は「犬と気持ちが通じ合った感じで心地よいです。」と言われていました。

その感覚を飼い主がリードで感じられるようになるということは、犬も同じような感覚をリードを通して感じているはずです。

オスワリの本当の目的と意味とやることの価値を知れば、毎日の散歩の練習にも楽しくなります。

できるようにさせる。

できることを繰り返すこと。

犬のしつけの基本を押さえて、練習頑張って下さい!

グッドボーイハートの訪問レッスンで、散歩中にオスワリする犬ちゃん

日差しに当たりたい季節に犬を庭に出してあげましょう。

週末は花見にでかける車で渋滞にはまりましたが、季節が良くてきれいな若葉や花を見たいという気持ちがまだ人間の中にあるということにホッとしています。

福岡に小さな庭があるので週末は預かりの犬ちゃんたちを遊ばせながら庭木の手入れを楽しみました。

庭木の手入れに集中しはじめると、犬の行動が一辺してしまうのことが不思議です。

私が何もしないでただ座っていたり、スマホをいじっていたりすると犬たちは私にまとわりついたり走り回ったりして落ち着きません。

ところが、高枝切ハサミを持ち出して作業を始めると、落ちてくる草木をにおったりと周囲の探索が始まります。

私が庭木の手入れという形で環境に影響を与えているのがわかるようで、切った枝葉が地面に落ちるたびににおいを嗅ぎに行き、口に入れてみることもあるし、運んで調べていることもあります。

2頭の犬たちはそれぞれに自分の今やっていることに集中しはじめて、お互いにちょっかいを出したり、逃げることもなくなります。

庭にひとつだけ出していたピンクのボールには全く興味を示さず、ただ人工的なおもちゃはそこに置かれたままです。

犬の行動の安定を引き出すために何ができるのか、犬が自然に興味関心を持つものを提供するためには何を準備すればよいのかをいつも考えていますが、答えはやはりここにあるようです。

犬の脳がゆっくりと動き、犬の中に幸せや豊かさが広がっていくのは、犬がずっと暮らしてきた土の上、草の香り、木々に囲まれた空間。

その中で、得意の犬の鼻を使って調べ、何かを探し歩きながら自分の頭の中に地図をつくっていくこと、これこそが犬が「大丈夫」と思える瞬間です。

暇そうな犬の時間をトリートボールやおやつ探しゲームで埋めようとすると、犬の脳内は食べ物で埋め尽くされてしまいます。

都会の庭はすぐに乾燥してしまうので、野菜や花をなんども植えましたがなかなかうまく育ちません。

七山の手入れはもっと時間がかかるため、忙しいを理由に進まないことばかりです。

でも、犬が自分のそばにいてうろうろとしてくれていると、できなかったことも進むようになるから「やる気」はやっぱり犬が与えてくれているのかな。

そんな犬たちのために、この季節や庭に犬を出してあげて下さい。

庭のない方は、そろそろ庭を持っているご実家に帰省したり、もしくは山歩きに出掛けましょう。

家を買うなら庭付きしか考えられないし、新しく建てるならやっぱり庭を作って下さい。

すべては犬が犬として、人と暮らしていくために。

飼い主としてできることはまだまだたくさんあります。

犬に求められるのは原始的(プリミティブ)もしくは斬新さなのか?

犬にはいろんな形、色、柄、サイズがあることが犬を飼うことの楽しみにもなっているようです。

犬は他の動物と比較しても多種多様に変化した特別な動物であるようです。

犬の繁殖に対して人為的な介入がなされているということを含めても、ここまでいろんな形を生み出す種類の動物が他にあるでしょうか。

そのいろんな形をした犬も、そもそもは世界各地区に存在したイヌという人の介入なしに生活していた動物から発しています。

そのイヌが人為的な繁殖によって特別の形やサイズに系統づけられて「純血種」として作り上げられたのは今から200年ほど前です。

純血種の繁殖は、はじめは「目的別」に、つまり犬をどのような目的で人のために活用するかということを目的に作られていました。

しかしその犬の役割は機械にとって代わるようになり、犬にはその用途として働く必要がなくなってきます。

純血種の繁殖はそのまま「人の求める形への犬の進化」に変えられていきます。

それは主にヨーロッパ地域で始まり、洋犬種の「純血種」としてそれぞれに定義づけられました。

定義付けたのはケンエルクラブという貴族のクラブでした。

今皆さんのそばにいる、様々な種類の洋犬の純血種はまずここで純血種という血統として位置づけられその後は同じ種類の純血種同志の繁殖が繰り返されているのです。

同じく日本でも柴犬保存協会や四国犬保存協会といったグループによって、日本の純血種を作り上げ、現在でもその種を保存できるように努められています。

その一部がペットとして飼い主の元にわたり生活を共にしているわけです。

純血種の繁殖にはいくつかの目的があったと思いますが、これらは以下の二つのどちらかを選択された結果です。

ひとつは原始的であること。

原始的とは、イヌという家畜化される前の日本でいうところの山犬としての性質をできるだけ残していこうという選択です。

原始的な繁殖を目指したものが日本の純血種、柴犬、北海道犬、紀州犬などそれぞれの地域の特徴を残した地域に根付いた山犬の末裔です。

以前ブログでもご紹介したとおり、日本オオカミの遺伝子構造に一番近い動物が柴犬であるという論文からも、その繁殖の目的がうかがえます。

逆に、イヌらしからぬ形を求められた繁殖もありました。

毛の抜けないプードル、ほとんど毛がないイタリアングレーハウンド、鼻のつぶれたシーズー、背中の曲がったボルゾイ、ふわふわの毛のビジョンフリーゼなども、すべて人が求めたからこそできた純血種なのです。

つまりは、人が犬に何を求めるのかによって、犬の形や機能は大きく変わっていくのだということです。

日本でとても流行っている豆柴犬などは、柴犬としての原始的で犬らしい形が好みだけれど、性質としてはおとなしくお人形さんのようであってほしいというわがままな人の欲求によって生まれた種類の犬です。

確かに豆柴は形は和の犬で、中身は機能性が低く管理しやすいペットとなったことでマンションでの飼育もできるようになりました。

しかし私はこの状態に少し複雑な気持ちを抱くのです。

人はなぜ犬と暮らしたいと思うのでしょうか。

犬を抱っこしていると自分が安心し安らげるから、犬が自分にとって癒しの道具になるからでしょうか。

それとも、犬という動物の能力や機能性の高さを知り、その機能が発揮されることに喜びを覚えるからでしょうか。

もしくは、犬の機能性を自分の生活の一部として役立てたいという目的を持っているからでしょうか。

犬に斬新さを求めすぎると犬は犬という動物としての機能性を失うことになり、もはやいつか犬ではなくなってしまうかもしれないということを、私は不安に思っているのだと思います。

この国内においては、犬は人の介入なしに繁殖することはなくなってきました。

野良犬や野犬といった存在もなくなり、餌付けされている野犬たちも近親交配状態に陥っています。

犬を愛するみなさんが「犬がかわいい」と思うからただ飼うのだというとてもシンプルで幸せな気持ちはぜひそのまま大切にしていただきたいと思います。

犬としての機能が落ちていったとしても、可愛ければよいではないかという意見もひとつの価値観です。

ただ、ひとつだけ知っていただきたいことがあります。

失っていく機能の中に、犬が最も大切にしている「群れ」のシステム、そしてそれを維持するための「コミュニケーション」もあるのだということです。

どんな動物にとっても最も大切なもの、それは「コミュニケーション」であると私は思うからです。

彼ら犬から、コミュニケーションの機能と群れを維持する機能を奪いたくないのです。

ひとりひとりが犬を知って犬を見張ることで、犬がこれからどのように変化していくのかを歴史を見届けられるでしょう。

私は見届けていきます。

犬の末路までずっといっしょに。

柴犬、雑種犬、豆柴犬たち

他の犬におびえる犬を抱っこして「大丈夫、怖くないでしょ」は犬には通じない。

街中を移動しているとワンワンと犬の吠え合うような声が聞こえてその方向を見ました。

想像したとおり散歩中の犬がワンワン、ギャンギャンと吠えている姿がありました。

その向こう側には、小型犬よりも少し大きめの犬が飼い主さんに抱きかかえられた状態のまま、ワンワン、ギャンギャンと吠えています。

リードをつけた犬を持つ飼い主は止まったまま、犬を抱きかかえた飼い主は脚早に通りすぎようとしています。

抱きかかえた犬に大きな声で話しかける飼い主の声が聞こえてきます。

「大丈夫だよ。お友達だよ、お友達。」

そんな声が聞こえてきました。

さほど珍しくない、街中ではよく見かける光景にはなりましたが、いろいろと思うところがあります。

一番お伝えしたかったことは、他の犬におびえる犬を抱っこして歩いてもその問題は決して解決はしないということです。

解決しないばかりでなく、抱っこされていた犬はこれからもますます他の犬におびえるようになるでしょう。

飼い主としては、他の犬に吠えたりおびえたりする犬を特別問題を抱えている犬という風には感じていないからこのような行動になるのでしょうが、これは大きな問題です。

動物が他の種類の動物を怖がったり怯えたりするのであれば、それはあまり問題ではありません。

誰でも苦手な動物がいますから、うさぎが大好きという人もいれば、嫌いという人もいる。

猫が大好きな人はたくさんいますが、絶対に触れないという人もいます。

そして犬が大好きな人もいれば、犬におびえる人間もいるのです。

そうだとしても、その人は社会的には全く問題を抱えていません。

人が問題を抱えるとしたら、特定ではない他の人を怖がったり怯えたりするようになったときです。

他の犬に吠える犬、他の犬におびえる犬というのはこれと同じことで「同種」に対して恐怖を抱くという、大変難しい状態に置かれているということをまず理解する必要があります。

「他の犬におびえたり吠えたりする行動が、犬としてとても危険な状態である。」

ということを理解することができたら、次に犬が抱えているその問題を解決するために飼い主としてやるべきことがあるかを考える必要があります。

絶対に間違えてはいけないのは「この犬は、自分のことを犬だと思っていない」などという一方的な判断を下さないことです。

これは判断というよりは飼い主としての逃げなのでしょう。

「わたしの犬は自分のことを人間だと思っている。だから犬のことを怖がっているのだ。」という言葉をたまにですが聞くことがあります。

これは本当に問題なことであって、犬が犬であるということを理解できるように育ててあげるべきです。

他の犬に吠える、他の犬におびえる行動をする場合には、ほとんどの場合、飼い主の犬に対する接し方や育て方がその行動を引き出している理由になっています。

犬を抱っこして「大丈夫だよ。」となだめても全く問題の解決にならないのに、それを続けているのはなぜなのでしょうか。

犬よりも飼い主の方が「わたしの犬は人間の子どもなのだ。」と思い込みたい気持ちをもっているからかもしれません。

犬が犬として生まれて来たからには、犬として幸せになる権利をみな持っています。

すべての犬が幸せになれなかったとしても、自分のもとにいる犬には幸せになってほしいと、このブログを読まれている方なら思うでしょう。

そう思うなら、他の犬への怯えや、怯えからくる攻撃性を解決するために、今までの自分の犬に対する価値観や態度を一度おもっきいり捨ててやり直してみて下さい。

飼い主として間違いに気づくことにはとても勇気が必要です。

自分が犬に対してやってきたことが間違っていたと知る瞬間は胸が痛くなるものです。

しかし、痛みを感じたら癒しは一気に進みます。

犬についてもっと知ってほしい、

いや犬についてもっと共に学びましょう。

犬が驚くほど落ち着いた訳は飼い主のある行動の裏に…。

家庭訪問レッスンに伺っているときに感じる空気というのがあります。

それは犬の状態が良くなっているのか、悪くなっているのかという今までと違うという空気です。

最近訪問レッスンに伺った時のことです。

リビングに入ったときに犬の様子がいつもと違うと感じることがありました。

あれ、いつもと違う。

いつもより犬が落ち着いている、表情もテンションも今までとは全く違うと感じたのです。

「変わりましたね。」とわたしが一言。

「ホント、なんか今日は特別にお利口さんにしてる」

と飼い主さんも少し驚いた感じでした。

毎日変化は続いていたのでしょうが、飼い主さんの方としてはそういえばいつもと違うという程度だったようです。

そして椅子に座るときに今までそこにはなかったものを発見しました。

ああ、これか。これでこの犬は変化のきっかけを得たのだな。

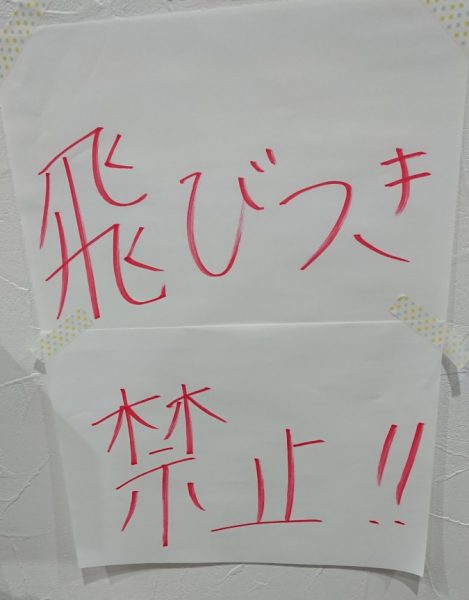

それは壁に貼り付けられた紙です。

なかなか改善されなかった犬のとびつき行動が

この警告の張り紙で一気に解決したらしいのです。

「犬に飛びつきをさせない」という単純なルールの導入だったのですが、「飛びつかせない」ということができない飼い主が多いのです。

多くの質問が「犬に飛びつたらどうしたらいいですか?」です。

いえ、飛びつかれたら…ではなく、飛びつかせないでください。

この押し問答が続きます。

そしてこの張り紙がリビングに張られていました。

全く飛びつかれなくなったということなのです。

犬が全く飛びつかなくなったと同時に、犬のいろいろな行動が一気に変化しました。

吠え、なきの問題もなくなり、テンションの高い要求行動もなくなっていました。

レッスンの間、フセてマテをして待っていました。

ただの「犬のとびつき行動」。

いえたったこれだけの行動が、犬にとっては大きな行動なのです。

初回のカウンセリングクラスで飼い主さんに尋ねられるのは「どのくらいよくなりますか?」という質問です。

質問しなくても心の中で思っている飼い主も多いことでしょう。

答えはひとつしかありません。

「それはあなた次第」

犬は飼い主次第なのです。

飛びつき禁止の用紙を貼り付けて家族で犬の行動に変化を起こした飼い主さん。

本当にびっくりするほど変わったと驚かれていました。

犬の変化は飼い主の変化です。

犬はやっぱり飼い主の鏡ですね。

犬との健全な暮らしで犬も飼い主もダイエットが完璧にできたそうです。

昨日のダイエット関連のブログ記事に何名かの生徒さんが反応してコメントを下さいました。

その中のおひとりはこのようなコメントでした。

コメント公開の許可を受けましたのでご紹介します。

「犬の散歩でダイエット、のブログを読んで…実はわたしも実体験者です。

子犬を迎えて10ケ月になりますが、実は全く食事制限をしていないのに10キロ痩せました。

10年前の体重にはあと一息届きませんが、歩くのが苦にならなくなって、少しの距離なら歩くようになりました。

家の中でも動くことが億劫でなくなりました。

実感しはじめたのは子犬を迎えて半年たったころでした。

散歩は朝、夕に60分~90分。

そのほか公園や山に行き、ほとんどは歩かずに長いリードをつけたまま犬の行動を見守っていることもあります。

当たり前のことですが、早寝早起きが基本になりました!

犬をダイエットのに使おうなんて毛頭考えていなかったのに、うれしい限りです!!」

こんなコメントでした。

早寝早起きの規則正しい生活というのも、体を整えるのによかったのでしょうね。

しかし、何よりもよかったのは、体を動かすことが生き生きとできるようになったからではないでしょうか?

犬と公園や山にいくのが楽しく、ワクワクして行動をしていることで身体が自然に動けるようになったのではなかと思うのです。

どんなにダイエットしたくても、無理に運動をすると続かないしリバウンドしてしまいます。

犬との山歩きは体だけでなく頭も使います。

それに全身の神経や感覚も研ぎ澄まされていきますね。

これは人に限らず犬も同様です。

私も我慢せずに食べる方ですが、体はまだまだ動きます。

やっぱり好きなことをしているからかもしれません。

寒さには負けそうですが、若い犬がくると「負けるもんか」と年甲斐もなくはりきってしまいます。

関連のブログ記事

ダイエットしたいなら食事制限よりも犬の散歩が一番って知ってましたか。

ダイエットしたいなら食事制限よりも犬の散歩が一番って知ってましたか。

犬の散歩こそダイエットにつながる

先日、生徒さんの訪問レッスンで60分びっちりと散歩の練習を見ることになりました。見ることになったといっても、私も60分歩きとおしのレッスンです。

歩く速度もやや早めで安定しており、リードの持ち方や体のバランスもばっちりです。

犬の脚の運びやバランスも以前よりもずっと良くなって、散歩行動が以前とは全くちがって改善されていることに感心しました。

と、感心している間に飼い主さんと犬くんがどんどんと小さくなっていきます。

まずい、私の速度が遅いのだと早めにすたすたと歩き始めました。

そして山のような公園につき、アップにつぐアップ、ダウンにつぐダウンと隆起する地面を進んでいきます。

これは相当の運動になると感じ、散歩で痩せたのではないかとお尋ねしました。

なんと、ベルトの穴が二つ小さくなるくらいになりズボンがぶかぶかになるほどお痩せになったとのことです。

もともとダイエットする必要のないスマートな飼い主さんが、そこからまたそれだけ痩せられたということは、体が締まったということなのでしょう。

以前にも他の女性の飼い主さんから「散歩でズボンがぶかぶかになりうれしい」と聞いたので、やっぱり散歩の運動量とはすごいのだなと改めて実感したのです。

本当に痩せたいなら食事制限よりも運動、ですよね。

この実体験を裏付けるような情報も同時にネットから入手しました。本を読みたいのだけど時間がないという私の願いを少しだけかなえてくれるYouTubeの動画をときどき聞いています。

本要約チャンネルという番組で、その名前のとおり本を要約して説明してくれるものです。

本当の「本を読む」という価値観とは違いますが、簡単に情報が入ってくるというところでは役立たせていただいています。

そのチャンネルでダイエットに関する本が取り上げられていました。

要するに、効果的なダイエットとは食事制限ではなく運動をすることだということだったと受け取りました。

食事制限はすぐに痩せるがリバウンドが激しく、むしろ太りやすい体質をつくるということ。

そして、運動はなかなか痩せないけれど継続していくとじっくりと痩せてくるのでリバウンドしにくいのだという内容には納得しました。

太りにくい体を手に入れることこそ、健康的なダイエットの形ですね。

ネットの情報をなんでも信用する方ではないのですが、科学的な根拠に納得がいき実際に体験を通して実感できると「なるほど」が増えていきます。

犬の散歩に行ってダイエットができ、犬もまた散歩に行くことで活動が広がり社会性もあがるのでしたらこんなに素晴らしいことはありません。

ちなみにこの飼い主さんは毎日朝晩の散歩をこのペースで60分~90分はされているようです。

犬も飼い主も健康で幸せになるために、毎日の散歩を楽しく行きましょう。

冬が終わってしまう前に犬と山歩きに行こう。

山のクラスでは極寒の数日を過ごしました。

インスタグラムなどをご覧になった生徒さんからは「大丈夫ですか?」のお声もありましたが、全然積もっていません。

とても寒い数日でしたが、少しだけ積もった雪景色に大興奮する今月1才になったばかりの若い犬たちの行動を見ていました。

オポと一緒に何年も山で冬を越したので、2月からの寒さのたびに春がやってくるのを感じられるようになりました。

雪解けと同時にみられる新芽や黄色の花たち。

雪が降った日は犬たちもふんふんと雪の地面を嗅ぎまわり、雪の下で起きている春の変化を敏感に感じ取っているように思えます。

都会で暮らす犬たちの多くは彼らの健康のために不妊去勢手術を行っていますから、野生動物のように春とともに出産を迎えるわけではありません。

それでも、動物にとって春の兆しというのは厳しい冬を超えてワクワクと何かが湧き出る感じがあるのではないのかな~と犬をみながら感じています。

どの空間にいても季節は感じるものですが、山の自然の風景の中で感じる季節感はやはり特別なものです。

その自然の空間の中で犬が何を感じるのかをじっと見ているのが楽しいのですが、寒さでダメージも大きいですね。本当に戦いです。

さて、犬と暮らすみなさんは犬が何をしているのを見るのが楽しいでしょうか?

犬の寝顔を見るのが好き。

犬がおもちゃ遊びをしているのを見るのが好き。

犬がごはんを食べているのを見るのが好き。

いろいろとあるかもしれませんが、犬が自然の中で探索しているのを見るのが好きという方もきっといらっしゃるでしょう。

だとしたら、この季節にしか見られない犬の特別の行動をぜひじっと観察してみてください。

山の中を歩く犬、山の中を探索する犬が何を思い何を感じているのか。

犬はそれを人のそばで見せてくれる特別な動物なのだということを知ったときに、犬はきっと今よりずっと豊かな時間を持てるようになるはずです。