犬が人に咬みつき死亡や重傷を負わせるという不幸な事故が、また起こってしまいました。

その周辺で辛く悲しい思いをしている方々のお気持ちを思い心苦しくなります。

一方で、犬という動物を愛し犬が人と共に暮らす幸せを実感するものとしては、別の気持ちや考えを持つことも事実です。

今日はこの現状をできるだけ科学的かつ行動学的にお伝えしていきます。

まず、環境省の犬による咬傷事故状況(全国統計)資料による国内で発生した犬の咬傷事故のうち、被害者が死亡にいたったものの件数について最近のものを調べました。

以下の数字が犬の咬傷事故の発生年数と死亡者数です。

平成27年 2名

平成26年 3名

平成25年 0名

平成24年 1名

平成23年 1名

平成22年 1名

平成21年 2名(飼い主)

平成20年 1名(飼い主)

平成19年 5名

平成18年 1名

平成17年 11名

平成16年 7名

平成15年 1名

※()書きのないものはすべて飼い主以外の一般人が被害者

この数字を多いと見るか少ないと見るかは、その見方によって変わるでしょう。

統計の前後からいうと平成17年と平成19年に死亡事故件数が上昇した以外は、ここ10年では1~3名という数字です。

国内では犬による死亡事故が発生した場合に大きなニュースとして報道されることから、比較的数の少ない事故であると同時に、動物による殺人はあってはならない事故だという一般的な認識を強く感じられます。

少ないように見える死亡事故統計の数字ですが、大切なことがあります。

それは「ゼロ0」という数字がほとんどないということです。

ということは、犬が人を咬み殺してしまうかもしれない事実は十分にあり得る現実的な問題であることを認識する必要があるでしょう。ここでは、死亡件数しかあげていませんが、死亡にいたらなくとも重篤な状態にいたったり皮膚に傷を抱えたまま生涯を送っている人の数は、数千件に上ります。

犬などの捕食動物と馬や猪などの大型の草食動物には、人を殺傷する能力があります。

まず、動物のもつ能力のひとつとしてきちんと受け取る必要があります。

それは、動物が怖いという気持ちを植えつけるのではありません。

ヒトという動物にも人を殺す能力はあります。

上記の統計の横に人が人を殺した死亡件数をあげれば、圧倒的に人が人を殺した数の方が多いのです。

野生動物であるイノシシと山中で遭遇することを恐れているのは、イノシシに殺傷能力があり自分がそれによって殺されることはなくとも大ケガをする危険性があるからです。その緊張感は、同じ場所でウサギを見たときのものとは全く違います。

家畜である馬は牛も後ろ脚の蹴り上げる力は強力なので、近づくときには警戒しながら接近をはかるでしょう。

ところが犬は、家畜動物といっても馬や牛などとは管理の仕方が違います。

馬や牛が動物を管理することを学んだ専門家やもしくはそれに近い人が飼育しているのに反し、犬はだれでも飼うことができます。

そして、犬は人の住む庭先や家の立ち並ぶ敷地の隅につながれていることもあるし、今や家の中で飼われることは特別なことではなくなりました。敷地の間にブロック塀などの敷地を区切る壁が設置されているため、犬の姿をあまり見ないように思えても、都心ではあちこちから犬が吠える声が聞こえてきます。

出先の公園で散歩している犬の姿を見ることは日常のことですし、車でドライブをしている犬の姿も珍しくありません。国民の中の多くの人がイヌという動物を犬として飼っているのです。

人の生活に最も身近で数の多い動物は犬と猫であるという事実を受け止めます。

身近というのは好き嫌いという意味ではなく、実際的に数がいるという意味です。

その犬と猫の両方に殺傷能力があります。

犬の場合には猫と異なりサイズの幅が大変大きいことが特徴です。

小さな犬は数百グラム(1キロ未満)から、大きな犬は80キロを超えます。

犬の殺傷能力については、やはりサイズが大きくなるほどその能力が高くなります。

1キロ未満のチワワでも生肉を咬みきって食べる能力を持つこともありますので、ヒトが咬まれたときに皮膚など体の一部を食いちぎってしまう能力があることは否定できません。

ただ、死亡に至らせる可能性は低いです。

犬の殺傷事故のうち人が死亡にいたったのは、犬のサイズが大型犬以上のものがほとんどです。

ニュースでもすべてが純血種というわけではありませんが、純血種が多くを占めるというのもこの事故の事実です。秋田犬、土佐犬、ピットブル、マスチフ、シェパードそして先日はゴールデンリトリバーといった大型の純血種が実際に死亡にいたる咬みつき事故を起こしているという事実があります。

自治体によっては犬種の中で危険犬種として指定されているることがあります。自治体によっては事前に飼育の管理方法についてのチェックを受けることもあるし、危険犬種として自治体の管理が行き届くように条例が作られている場合もあります。ただしこれは自治体ごとの対応です。

環境省では危険な特定動物としてオオカミとイヌを交配させたハイブリッドを指定していますが、現在のところ特定の犬種を危険犬種としてはいません。

個人的な意見としては、危険犬種を特定させることだけが殺傷事故を解決するとは思いませんが、純血種の大型犬の行動の特殊性についての理解を深め、純血種のブリーディングやその犬を飼う飼い主の意識を変革させることは必要だと思います。

グッドボーイハートは人と犬が共に成長して調和することを目指すドッグトレーニング・ヒーリングスクールです。

犬の咬傷(咬みつき)事故の危険性を回避するために:犬の殺傷事故を科学的に考える

福岡校で犬語セミナーを開催しました:生後1才未満の犬の社会的行動について

昨日のあたたかな日曜日にグッドボーイハート福岡校で犬語セミナーを開催しました。

せっかくの犬と過ごせる貴重な時間をいただくのは心苦しいと思う気持ちもあります。でも、この2時間の犬語セミナーを受講していただいた後は、今までとは違った犬との時間が過ごせることは、参加者のほとんどが体験、体感しています。

だからこそ、心苦しさを抑えて「犬語セミナーに参加してください!」とお願いしていたみなさんといっしょに、犬のコミュニケーションや犬の性質などを読み解く学びの時間を共に過ごしました。

今回使用したビデオは1才未満、正しくはもうすぐ1歳になる月齢の犬が、はじめて成犬に会うというビデオです。

今回のビデオは休みなく20分程度の時間を撮影したものでした。

その間編集もなく犬に対して一切の合図もなく、制限もかけていません。

たとえばビデオ途中で犬が対象の犬に近づいた行動を、「近づくように号令をしたのですか?」という質問もありましたが、そういう状態ではないのです。

あくまで、犬と犬が自主的に行動したものだけを捉えました。

最初の柵越しの対面のシーンから見ていただき、次に柵を外したときに犬と犬がどのように振舞うのかという予測もしていただきました。

予測はあっていても、間違っていも構いません。

とりあえず予測してみるということが大切なのです。

ビデオではたくさんの犬の行動と、時間の経過に伴ってほんの20分程度の間に、行動が次々と変化していく様子を見ることができます。

もうすぐ1歳になる犬は、今まで一度も犬と接したことがありません。

子犬のころにたくさんの犬に対面させることで、社会的行動が退行してしまうことがあります。条件が整わないのであれば、対面の時期と環境を考慮して行った方が、犬の安定した社会的行動を引き出せることもあるのです。

最近の飼い主の関心は、自分の犬が他の犬と「仲良くなってほしい」という事にウエイトをおかれています。この“仲良し”という言葉はとても曖昧で誤解を生みやすいので、社会的な行動を説明する表現としては用いていません。

次に、飛んだり跳ねたり走り回ったりする行動を、喜んでいる、楽しそう、この犬が好き、元気という風に分析してしまうとその先に見えるものはありません。

仲良しという言葉を一旦横において、犬が他の犬に行動というコミュニケーションをとっているのですから、それをただ観察してそして分析していくという作業が犬語セミナーです。

「犬の行動を見る」という作業の中では、最初に着地点を決めてしまうとつじつまがあうように見ているものを変えてしまいます。これでは、見たものを分析することも、その分析内容から犬の行動を評価することもできません。

たとえば、最初に「犬は楽しい、犬は喜んでいる」という風に着地点を決めてしまうと、何度見てもそのようにしか見えないということです。

プライベートクラスを受講されている生徒さんは、犬の行動に対する観察眼が鋭いです。

犬の行動を見る力を、プライベートクラスの中で求められているからでしょう。

求めているのはインストラクターであるわたしです。

どのような行動をどのような時にしているのか、その行動がどのような状態の表現なのかについて、たくさん質問して、飼い主さんと何度も話し合います。

飼い主さんなりの見方は尊重しますが、わたしがどのように見るのかも発言します。

一方的に考えを押し付けるということはしません。

ただ、私はこのように分析するという内容と、その理由についてお伝えします。

お互いの意見が相反してもそれを戦わせることで、より良い見方が生まれてくるのです。

飼い主側が真剣に日常の犬の行動を観察していてくれれば、その分だけ内容も濃いものになり、理解も深まります。

犬語セミナーの最大の目的は、自分の一番身近である犬のことを理解できることです。

ここには一点の違いもありません。

どんなに他の犬のことを理解したとしても、もっとも自分の影響を受けている犬のことを理解していないのであれば、それは真の協力とはほど遠いものです。

実際のセミナーの中でも、行動を見たり考える素材として、それぞれの身近にいる犬たちの行動のことをなんども思い出しています。同じような行動をどのようなときにするのか、自分の犬だったらどうするんだろうと考えることは、とても大切な作業です。

セミナーのこうした目的と内容を充実させるために、犬語セミナーは数名の少人数制で行っています。

4月23日日曜日はグッドボーイハート七山校で犬語セミナーを開催します。

あと数名で締め切りいたします。

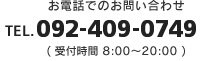

グッドボーイハートホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

はじめての方、大歓迎です!

大人しい犬の行動の複雑さに思うこと:犬の行動の偏りに気づき犬として尊重する気持ちを取り戻すために

トレーニングクラスでの犬の問題となる行動のご相談内容は、この20年くらい、あまり変わっていません。

トイレのしつけ、無駄吠え、留守中のイタズラ、来客に吠える、散歩中のひっぱり、かみつき…など。

上記にあげた問題行動の割合は、問い合わせ全体の多くをしめています。

件数は多いものの、こうしてあげると行動の種類としては少ないように感じます。

この数少ない項目の中にほとんどはまった形でご相談を受けているため、犬の問題はすごく単純なもののように思われています。

「インターホンに吠えるんです。後は別に困っていないから、これだけ治してもらったらいいんです。」

「散歩のときに引っ張るので困っています。後は別に問題はないので、散歩だけ見てもらったらいいです。」

問い合わせのときに上記のようなコメントをいただくことも多いのです。

行動のひとつだけが問題なのだけど、後は特に問題がないから短時間で解決できないだろうかということでしょう。

ところが単純に見える行動の問題も、実は複雑さを秘めていることもあります。

そのため、当校では必ず初回カウンセリングを受講していただきます。

ひとつの行動に対する対処法だけを行うトレーニングは動物をサポートできません。

犬という動物のすべてを理解し、それに寄り添っていくために、飼い主さんが必要ないと思われることも含めて質問します。

こうしたカウンセリングでお話しを聞いていくうちに、犬の抱える問題は以前よりもずっと複雑になっていると感じています。

誤解を恐れずに述べると、感じるというより現実的に複雑な犬の行動が生じているのです。

犬の生活環境や飼い主さんの接し方の影響が様々なことと、生活環境や時間をかけないしつけ方法によって犬の人に対する依存性が高まっていることもその一因なのかもしれません。

ひとつの問題を解決したように思えても、そこには違う問題が発生することがあるのです。

それは、犬におりこうさんになってほしいという願い。

おりこうさんな犬がかわいいといわれるという一定の価値観にはまってしまうことです。

生徒さんや知人にも、人の教育に携わっている方々がいらっしゃるため、人も同じであるという話を伺うこともあります。

たとえば、育児についてです。

子供に対しこうなってほしいという理想の形があり、その形にはいるようにごほうびと罰を使い分けながら育てられることがある、

子供は親の顔色を見ながら親が望んでいるとおりに行動をしてお利口さんと評価されるような子供として成長していく、

ところが、大人になっても自律性が育っていないため自分で考え行動する力がなく、社会の中で居場所が獲得できない、

大人になると自分が自律できないことが親の育て方のせいであると気づき親を責めはじめる、

このような苦しい子供達と同じような境遇におかれている犬もいるのです。

犬の恐ろしいところは、最後の行にある行動はでないことです。

犬は、飼い主の育て方に問題があると気づき責めるという行動はしません。

もし生ずるとすれば、飼い主の要求を含む環境がストレスになり問題行動が激しくなるという程度です。

これは大変わかりやすいメッセージで、逆に問題行動が出てくれて良かったと思うこともあります。

ほとんどのおりこうさんの犬は、わかりにくいメッセージを発しています。

たとえば、こんな行動はないでしょうか。

外では全く吠えることもないのに、室内では外のちょっとした物音に過剰に吠えておびえている

来客の来るときや帰宅するという環境の変化に対する吠えが強い

大きな物音や環境の変化におびえやすい

飼い主から離れられない分離不安傾向のある行動を表現する

特定のオモチャに執着して、遊びを要求したりくり返し遊び行動を継続する

食べ物への執着が高く、ゴハンの前だけ異常に興奮する

普段は置物のようにじっとして過ごしている

普段はおりこうさんなのに、一部だけ異常に興奮したり吠えたりする行動がある場合には、その犬の自律性の発達について疑問をもたれてもいいでしょう。

犬の表面的には犬を理解したように思えても、深い部分では見過ごしていることがたくさんあります。

犬に関わらないならまだしも、犬のしつけやトレーニング、犬と出かけることの多い飼い主さんたちには、犬の深層心理を読み取ることにチャレンジしていただきたいです。

その心理に、このような複雑性が生じているのかをしれば、ある反省点が生まれます。

後悔は人にとってはすごく怖いことです。

過去のことを変えることはできないからです。

でも、相手のあることです。

今犬が必要としてる本当のことに気づくことで、自分が多少ショックを受けたとしてもいいではないでしょうか。

犬が幸せになるのだったら、自分が未熟者だった時代も「ごめんね~」で済ませることもたいしたことではありません。

自分を変えていく人にこそ未来がある。

自分を変えていくことで犬にも未来が生まれる。

毎日大きな希望を持って進んでいきます。

ドッグトレッキングクラスデビューに最適の季節に入りました。

ウグイスのさえずりが耳に心地よい季節となりました。

比較的苦手な飛び虫たちもまだ活動を開始していないし、

暖かさの中に春風が通りぬけていく、本当に心地良い季節です。

こんな季節はトレッキングデビューのチャンスです。

山を歩くこと、特に犬の成長を目の当たりにして共に歩くことは、どの季節でも喜びでしかありません。

暑いね~といって休憩したり、寒いね~といって立ち止まったり。

ただ、静かな時間がながれていきます。

ところが、まだ行動が不安定で飼い主に依存気味だったり、興奮しやすい、抑制がきかない段階のときには、こちらも集中力が必要になるため、プラスの暑さと寒さは少し控えて体力を温存したいのです。

犬だけでなく、飼い主さんのセンスが上がってくるまでは、十分に注意が必要です。

春と秋は季節的に穏やかです。

秋は以外に生物たちが冬に突入するためにワサワサとして、衝突する事故も生じやすいので案外厳しい季節ではあります。

春の方は、厳しい季節を乗り越えた後ですから、これから暖かくなるというワクワク感と、ようやく孵化した生物や、長い間土にこもっていた生物たちがゆっくりと活動をする時期なので、こちらの方が新しい活動をしやすいなあと感じてしまいます。

6月下旬になると梅雨を迎えます。

春は2月からですが、やっと暖かくなったと思ったときには、あっという間に終わってしまいます。

トレッキングクラスデビューのみなさん、ゆっくりと一歩ずつ、お互いの関係の変化を楽しんでください。

この季節はデビューにはおすすめですが、どの季節も山の空気は動物を本来の姿に戻そうとすることは、間違いありません。

室内の犬用ベッド(ドッグベッド)のミラクル:犬の落ち着きを引き出す空間作り

犬用ベッド(ドッグベッド)の設置の重要性について、くりかえし説明してきました。

以下のブログは参考になりますので、ぜひご覧ください。

室内で生活する犬のための犬用ベッド

つい先日もプライベートクラスで、犬用ベッドを導入して犬に居場所を提供する環境を整えてくださった生徒さんから喜びの言葉を聞けました。

「ビックリしました。

ベッドひとつであんなに行動が違うなんて。

本当に驚きです。」

なんだか、ありきたりのCMのようなコメントのように聞こえますね。

「あんなに行動が違うなんて」のところが詳細にお伝えできないのが残念です。

犬用ベッドをリビングに設置することが犬に与える影響については、行動学的に説明することが可能です。

犬用ベッドは犬にとっては自分のスペースであり最も小さなテリトリーなのです。

日本では、リビングなどのみなで一緒に過ごす室内空間が、昭和初期から現在の平成にかけてずい分を変わってきました。

昭和初期といえば、広々とした和室空間で、あまり物や棚や飾りものがなくガラリとしている室内です。

食事のときにはコタツのようなテーブルを出してそこで食事を取るが、必要のないときにはすぐにテーブルを片付けてしまい、また新しい空間として活用できるような知恵も生きていました。

ところがこの昭和初期時代には、室内で飼われている犬はわずかです。

少数のシーズーや狆といったいわゆる「お座敷犬」が、限られた家庭の室内で飼われていました。比較的大きなお家ではなかったでしょうか。

その他の昭和初期の犬たちは、庭やその辺につながれたり、つながらなかったりしてゆるりと生活をしていました。

時代がすぎ、リビングのつくりやインテリアも変化しました。

コタツは椅子とテーブルになり、ソファも設置されるようになります。

家具は固定され、空間は、食事をするところ、テレビを見るところ、寝るところ、と細かく分かれるようになります。

椅子やソファが固定されると座る場所が決まってきます。

昭和初期とはずい分ちがった室内空間ができあがっているわけです。

これらのインテリアの配置された現在の家の室内に、室内犬は暮らしています。

彼らもリビングで休憩したり、休んだりします。

飼い主に依存する傾向の高い犬は、人のテリトリーと同じ場所を死守します。

人の座る椅子、テーブル、座布団、膝の上に乗っている犬たちはこれらの傾向があることを示しています。

人とある程度距離をとって安定をはかる犬たちは、これらの場所ではないところに、自分の居場所を持とうとします。

ところが室内の多くは、人の移動のルートになっています。

そのため、室内犬は落ち着ける場所として、テーブルの下、椅子の下、リビングの端、カウンターの下、など、人が通行できないような場所や隠れられる場所を探してはそこに居場所を作ります。

それも見つからないと、あちこちに休んでいるように見えるのですが、そうでもなさそうです。

十分に休む自分の居場所が与えられていない犬は、飼い主の足に寄り添っていたり、壁に臭いをつけたり、仰向けになって寝たり、伏せて顔を地面につけた一時休憩姿勢をとったりして、神経をすり減らして生活しています。

犬用ベッドの必要性と効果について、一度考えてみてください。

それが犬にとってどのような影響をもたらし、どのように有効なのかについても。

犬用ベッドを設置するだけで、そのベッドに自分の臭いをつけながら、いつもベッドに休むようになる犬もいます。

しかし、そうならない犬もいます。

飼い主という人の領域からでることにできない、分離不安傾向を持つ犬たちです。

これらの犬にはまた別の環境を整える方法で、ひとりの居場所で落ち着けるように導いてあげる必要がありそうです。

どちらにしても、犬用ベッドを設置しないと、犬が何を選択するのかもわかりません。

犬のサイズが大きいと、ベッドは案外場所をとるかもしれません。

アメリカ映画では、大きなリビングのドッグベッドに犬が横たわっているシーンもよくみかけます。日本の部屋はあんなに大きくありませんが、室内でしか飼うことのできない大型犬を迎えたのですから、多少、犬に場所を必要としても仕方ありませんね。

その犬のサイズや好みにあった犬用ベッド(ドッグベッド)をさがしてあげてください。

ミシンがある方であれば、ハンドメイドでリメイクしたり作ってあげることもできるでしょう。

購入したいのだけど、どれがいいかと尋ねられたときは、以下のブログで紹介したアメリカブランドのベッドをお勧めしています。

グッドボーイハートお勧めグッズ:犬用ベッド編

重量があってやわらかすぎず、少し大きめだけどそれほど邪魔にならないということで、

好評価を得ているベッドです。

食べ物であれ、クレートであれ、犬用ベッドであれ、物質的な支援は人と暮らす犬には必要です。

ところが、この支援のもっと大切なことは、犬の必要性について飼い主が理解しているということです。

犬用ベッドの設置協力も飼い主の理解のひとつです。

犬の問題行動を解決するために落ちる穴:入手した情報を安易に用いることの危険性について

テレビやネットや雑誌には、犬の問題行動解決のための様々な方法が紹介されています。

このブログではトレーニングの手法論についての紹介は控えています。

情報を提供したくないからではなく、情報が安易に流れることに対する危険性を恐れているからです。

これは極端な例ですが、こんなこともありました。

ある犬のいる部屋の中に、空き缶の中に小石をつめたものを見つけました。

振るとジャラジャラと嫌な音がします。

飼い主は犬が騒いだときにその缶を近くに投げつけて、犬をビックリさせて止めさせるのだといいます。

テレビで紹介されていて、やってみたらすごく効果があったからと満面の笑みです。

犬にわからないようにやるから大丈夫だといわれるのです。

犬は大変臆病で環境に敏感で騒いでいるのに、そのような犬にその方法を使えばどうなるでしょう。犬は臆病さを増し、全く行動できない人形のような存在になってしまうかもしれません。

犬の問題行動を解決するあたりどの方法をどの段階から取り入れるのが可能なのかは、犬の性質と環境と飼い主さんとの関係性によってそれぞれ異なります。

ネットやテレビで犬の問題行動解決についての何かの情報を得てすぐにそれを試すことは、犬の問題行動を解決に導く良い行動力ではありますが、実は欠点の方が大きいです。

飼い主は犬の困った問題を早期に解決したいと思っています。飼い主の困っている犬の問題は、犬にとっても負担になっていることなので、早く解決するというのは双方にとって利益のあることです。

ですが、この解決にはどうしても通らなければいけない道があります。

それは「犬を理解する道」です。

犬の問題行動を解決するための方法を知ったら、以下のことは必ず確認してください。

それを行うことが今の犬の状態や環境にとって適切なのか

そのやり方は適切なのか

どのような導入方法が最適なのか

それを行うことの意味を自分が理解しているか

それを行うことによって犬に与える影響がどのようなものをかを理解できるか

これらを問題提起する理由は、犬に対するトレーニングの過程で起きることが、犬と飼い主(人)の関係性に影響を与えるからです。

影響を与えるというよりも、関わるという過程そものもが関係作りだといっていいでしょう。

動物との付き合いや関係性は、ある面では感覚的なものがあります。

なんとなくそう思うとか、そのように感じるとか、そのような気がするという感覚を否定しません。

自分達のなかにあるそれらの感覚は大切に扱ってほしいのです。

ですが、知識はとても大切だと思います。

知識はこれがあっているとか間違っているというように使うのではなく、

考える素材として役に立ちます。

犬の問題行動を解決するにあたり「犬の環境を操作する、犬を管理する」という部分に何かをする必要が生じることは多々あります。

ネットで見ていろいろやってみたけどといってご相談あることはよくあります。

そのいろいろやってみた結果が犬に与えた影響ははかりしれません。

わからないことをそのまま進めずに、専門家に相談してください。

専門家に相談するときには相手に言われるとおりではなく、自分でも考え質問して、たとえば自分がするしつけやトレーニングが犬に与える影響などの意味を理解していく過程は必要です。

最初だけはなれないので少し戸惑うかもしれません。

犬の知らなかったことに気づいてときは、今まで理解できなかあったことを落ち込んだり悲しくなったりします。

でも、これ以上誤解したくないと奮起します。

そして、どんどん楽しくなっていきますよ。

犬がビデオ撮影モードに入るのはなぜなのか?:犬の観察力が発揮する環境とのつながり

グッドボーイハートの人気クラス「犬語セミナー」は、ビデオ動画から犬の行動をはじめとする犬についてのもろもろに関して理解を深めるためのクラスです。

犬語セミナーを目的としない場合の他のどのクラスでも、ビデオ撮影をすることがあります。

肉眼で見落としてしまうことを再確認したいという意味や、プライベートクラスでは日常生活の行動を把握することが難しいため、飼い主さんが観察して説明する犬の行動などが実際のものとどのくらいズレがあるのかを確認するためです。

来客のときに犬はどうしていますか? という質問から始まったとします。

「お客さんが大好きで喜びます」と応える飼い主。

喜んでいると思う行動はどんな行動ですか?

「吠えたり走り回ったりキスをしたりします。」と応える飼い主。

どんな風に吠えていますか?

「ワンワンでしょうか。どうだったかな。楽しそうに吠えています。」と応える飼い主。

これでは、犬の状態を把握するするのにずっとズレが生じた状態になります。

そこで「すみません。ビデオを撮って見せていただけますか?」となる訳です。

ところが、実際のクラスのときにも、日常生活の撮影のときにも、なぜか

ビデオ撮影をすると多くの犬の行動は、いつもの行動とは違ったものになります。

飼い主さんにいわせると「これはよそ行きです。」と言われることもありますが、

いずれにしても、いつもとは違った犬の状態になります。

つまり、犬がいつもとは多少違った行動をするので、正確に把握することが難しいのです。

では、なぜ犬はビデオ撮影をすると行動を変えてしまうのでしょうか。

高い確率で明らかなことは、ビデオ撮影の時にいつもとは違う行動をする犬は、

ビデオ撮影をしていることを知らなくても

「なんとなくいつもと違う」ことを知っているということです。

なぜその違いを知っているかというと、それだけ飼い主もしくは周囲の人を観察しているからです。

観察というと人の場合には視覚的に行われるため「目で」と思いますが犬は違います。

イヌという動物の知覚(情報を得る器官)を使って情報を得るというが観察ですから、

実際に犬がどのような情報を得ているのかを目視で知ることはできません。

ただ、犬が観察によっていつもとは飼い主もしくは何かが違うことを知り犬の行動を変化させてしまうのです。

犬の環境の変化を知る力の強さは、犬の動物的なセンサーとつながっているようです。

小さな子供達にも同じようなセンサーがあるように感じますので、これらの動物的センサーをもつ生き物たちは、いかに環境によって影響を与えられいるのかということを考えさせられます。

ビデオ撮影中に起きる変化はどちらかというと、犬を抑制する方に働きかけます。

たとえば、いつもは吠えるのに吠え方が少ないとか、

いつもはとびつくのにとびつかない、走り回るのにいつもより走らないというような感じです。

ビデオ撮影をする環境がいつもより「犬に何かが注目」する状態であることが、

犬の行動に抑制をかける理由になっているようです。

ビデオ撮影のときにビデオを人の手から離して固定されるようにするとまた少しの違いがでますが、

ビデオ撮影をしていることを「人が知っている」場合には、同じように犬に影響を与えてしまいます。

犬の環境の変化を知る力とそれによって影響を受けていること。

そして何よりも大切なのは、その環境のうちのひとつが「飼い主」であり、

飼い主の変化が犬の大変大きな影響を与えているということです。

ちょっとドキッとすることでもありますが見方によってはうれしいお知らせです。

なぜなら、飼い主が変化すれば、いち早くそれを察知するのは犬だということです。

ということは、はやり犬は理解力が高いのです。

こう考えると犬と人の関係性の向上にも希望が見えてきます。

犬はいつもあなたを観察しています。

超おすすめの消臭剤で犬の排泄問題を解決:犬に屋外排泄の機会を与え続けるために

先週のブログ記事犬に屋外排泄の自由を獲得するための提案:都会に住む犬たちに排泄の機会を与える場所はないのか。で模索した、犬に屋外で排泄の機会提供をこれからも継続させるためにできることとしてひとつの提案として、人智で得た消臭剤を使うという方法があります。

なぜここで消臭にこだわるのという理由は次のとおりです。

先のブログでもお伝えしたとおり、犬の排泄問題はどちらかというと便よりも尿の方にあります。

犬の便の処分の方法は自治体によって異なるため、各保健所に問い合わせて確認してください。

一部地域では「燃えるゴミ」として処分することとなり、別の地域では「下水道に流す」という指定の場合もあります。

もちろん、自宅で排泄物を分解して土として再利用する方法もあります。

ただ土の上に放置するよりも、コンポストなどの分解用具を用いたほうが臭いは少なくなりますのでおすすめします。

以上のような方法で、犬の便については環境を汚すことなく処理することが可能なのです。

ところが、犬の尿についてはそれがうまくいきません。

消臭剤に化学成分が含まれていると、消臭剤の使用が環境をさらに悪化されることになるので慎重に選びたいものです。

もちろん、犬への身体的影響について配慮することはいうまでもありません。

先のブログでは排尿の臭いを取り去る消臭の方法として、EM菌の利用についてご紹介しました。

実際に使っている方も多いでしょうし、グッドボーイハートの博多駅南施設の清掃にはEM菌で作ったスプレーを使用していました。

EM菌の利用はとても有効なので、犬の排尿の臭い問題のときには一度お試しください。

EM菌は発酵させる必要があるので手間が大変と手がでない方のためには他にも良い消臭剤があります。

天然の消臭剤にもいろんなものがあり、値段から効果まで様々だとは思います。

あくまでこれまでいろいろ試した中での比較的お勧めと思われる消臭剤を紹介します。

オレンジエックスという商品です。

とても古くからある商品なので、画像を見れば「見た事ある!」という方もいらっしゃるでしょう。

とても良い商品なのですが1本の価格が他の商品と比較すると明らかに高いためか店頭ではなかなか見かけません。

これは価格のマジックです。

このオレンジエックスは1本(800ml)で3456円です。

とても高価のように思われるのですが、そうではありません。

オレンジエックスは100倍くらいに希釈して使用するからです。

500mlのペットボトルに1センチくらいのオレンジエックスの原液と水をいれます。

800mlのオレンジエックスで半年前後はもちます。もしかしたらそれ以上の方もいるかもしれません。

オレンジエックスの良さはその成分にあります。

オレンジの成分(Dリモネン)が主成分で、界面活性剤を使用していません。

オレンジエックスは中性洗剤なのです。

オレンジエックスは消臭になるのですが実は洗剤なので、これ1本でなんでも使えるというほどに使えます。

とても良いオレンジの香がします。アロマオイルほどきつくはありません。

犬もあまり嫌がらない程度です。

いくつか使用例をご紹介します。

・排尿の消臭:100倍にうすめたオレンジエックス

庭→排尿のあとにまく。庭でまくときはバケツに水をいれてオレンジエックスを少したらしてから巻いてもOKです。

植物も枯れません。

散歩→排尿のあとにまく

・掃除10倍~100倍にうすめたオレンジエックス

ケイジ、クレート、床、などの掃除に。

日常的なもののふき掃除はほとんどこれでOKです。(プラスチック製品のみ気をつけてください)

・犬のシャンプーに使う

・犬の体ふきのために使う

・がんこなシールのあとの汚れ

・冷蔵庫の中

・食器洗い

・洗濯

・レンジ周り

・トイレ掃除

などなど、本当になんにでも使える万能の安全洗剤です。

そして、とにかく消臭力が強いことには驚きます。

そしてなんと殺菌効果もあるのです。

そのためなのか、ハエや虫がよりにくくなります。

ダニやノミよけにも効果があるようです。

消臭剤をちょっと使うことで、犬の屋外排尿で嫌な思いをする方が少しでも少なくなり、

犬に屋外排尿の機会提供ができるのでしたら、これは使うしかないでしょう。

実は、グッドボーイハートではこの万能のオレンジエックスをグッドボーイハート受講生の方には

会員価格でお渡ししています。(宣伝ではありません。どうぞネットで各自購入してください!)

動物を飼うということは環境に影響を与えるということです。

排泄問題は飼い主みなの責任問題でもあります。

でも深刻になりすぎず、できることをひとつずつやっていきましょう。

犬に屋外排泄の自由を獲得するための提案:都会に住む犬たちに排泄の機会を与える場所はないのか。

最近は犬の排泄を外でさせたくないという意見が増えているようです。

マンションでは外で排泄させることがないため、室内で排泄をするのが当たり前という考え方になっていることもあります。

散歩中に排泄をさせたくても、都会で歩く場所はずっと住宅地の間です。そこで排泄をさせれば、人の家の壁や入り口付近で排泄をさせる結果となってしまい、水で流したとしても相手の不快さを解決することにはなりません。

また公園で排泄をさせようとしても、公園は犬のトイレではないという考え方もあるため、かなり遠慮してその場所を見つける必要があります。

公園は人にとっては、寝転んだりお昼ゴハンを食べたりする場所ですから、目の前で犬に排泄をすれば気持ちが良くないのもわかります。特に今のような花見シーズンになると、地面にマットを引いて食事をすることは人にとっては大いに楽しいものなのでしょう。

公園の作り方も代わってしまい、木々の茂みが犯罪を引き起こす可能性があることや、虫が発生する苦情を受けることから、緑を求める心はあってもコンクリートの利便性には屈してしまうため、公園はコンクリートに近い人工的な硬い土のような地面にかわりつつあります。

庭で排泄をさせたくない方のたくさんの理由の中で最大のものは、排便は処理できても排尿はとることができないので臭いがするからということです。

犬の排泄については排便よりも排尿の方がやっかいで、社会的問題も大きいでしょう。

庭のサイズがそれほど大きくなく、木々もなく、虫がたくさんいないような土では分解力も低いので、田舎のように排尿の成分がすぐに分解されて臭いがなくなるということもありません。

確かにかなり強いにおいがするため、自分たちも周辺の住民の方にも迷惑をかけることになりかねません。

これらのいろんな都心の込み入った事情や、住宅事情を考えると、犬に外で排泄をさせたくないという意見を否定することはできません。

それでもあえて言うなら、犬に外で排泄をする機会を与えたいということろにどうしてもこだわります。

なぜかというと、犬がどこに排泄をするかというのは、犬のテリトリーを関係をする問題だからです。人が特定のトイレに排泄を処理するのと異なり、犬という動物としては、排尿や排便が自分のテリトリーを獲得するひとつの方法であるからです。そしてそれはお互いの臭いを交換する社会的情報交換の場でもあり、その行動の安定性が犬の社会性の安定性にもつながっていくという、犬のナチュラルな排泄行動が犬に与える影響の強さを考えると、どうしても、犬に屋外で排泄する機会を提供することで人にも害が及ばない方法を模索して欲しいという気持ちでいっぱいです。

逆の視点から考えると、犬に室内で排泄を強いることは犬のナチュラルな習性行動に反することを強いることとなり、動物福祉で揚げる5つの自由の中のひとつ「動物の正常な行動(ナチュラルな行動)を表現する自由」の獲得に反しています。

動物行動学者コンラート・ローレンツが生きていたら、このことについて意見を聞いてみたいと思い、とても残念です。

人には環境を変える力があります。それは山を切り開いて住宅地を作ることや、公園を作ったり庭の環境を整えることにも発揮されています。

その人の技術を、犬の排尿を不快な思いをされることなく屋外で処理する技術に転用される何かはきっとあると思います。

ただ、そこのたくさんの資金が投入されないから実現できないこともあるのでしょうが、多くの人がその必要性をのぞみ求めれば、そのようなことも夢ではないと思います。

とても原始的ですが今考えつく簡単だけど比較的効果のある消臭方法をお伝えしておきます。農業に使うEMボカシというのをご存知の方も多いと思います。分解力のある菌を用いて栄養分を分解します。排尿の中にもたくさんの栄養がふくまれています。その成分を早く分解すれば臭いはもっとはやく消えます。

通販で簡単に入手できますので、お庭の臭いで悩む方は使ってみてください。

もちろん、犬はこれらの作業を歓迎します。

なぜなら臭いのは犬がもっとも嫌うことだからです。

そして、犬の排尿の臭いを少なくすることはもっと別の角度からも可能です。

これはまた次回に。

犬にも漢方:山の薬草を動物が得る不思議

生徒さんのお宅で、子犬が異様な形の木のようなものをかじっているを見ました。

これって何ですか?と尋ねると、それは「さるのこしかけ」だとのことでした。

さるのこしかけが漢方薬として使われているということだけが頭に浮かびました。

そのさるのこしかけは飼い主さんが山で見つけて自分用に取って来たらしいのですが、子犬がそれをみつけてかじり始めたので、遊びものとして与えているということでした。

子犬がかじっているさるのこしかけは半分くらいなくなっていて、見ているとかじりながら食べていたので、半分は食べてしまったということのようです。

とても不思議な光景でした。

というのは、犬は山ではきのこ類にはまず手をつけることはありません。

犬らしく説明するなら、食べたりかじったり臭いをとることすらありません。

きのこ類は毒性が大変高く、間違って口に入れると死に至るものもあります。

なんでも口にいれてしまう犬が食べてしまったら大変危険なもので、その上山のどこにも大量のきのこ類が簡単に口にできる場所にあるのですから、管理しようと思っても無理があります。

最初は心配したのですが、犬はまったくきのこには関心を示さないということがわかりました。

さるのこしかけもきのこ類の一種です。

そのさるのこしかけを犬がかじっていたのが不思議でした。

老犬ならまだしも、子犬にさるのこしかけが必要なのかどうかはわかりませんが、これが毒物ではないことをわかって食べているのだろうなという印象を受けました。実際に本当にそうかどうかはわかりませんが、その子犬に関しては大変慎重な性質をその行動でみる機会があったからです。

子犬は散歩途中の野原の中で動くものがあっても、じーっと身をひそめて様子を遠巻きに伺った上で、その動くものの気配がなくなると遠巻きに臭いをとって立ち去るという反応を示していました。

とはいえ、子犬です。たいした理由もなくかじられるものをかじって遊んでいたという見方できるので、体が必要としたから漢方を用いたというわけでもなさそうです。

犬は自分の体調にあわせて草を食べたり、土をたべたり、朽ちた木をかじったりします。

自然の中にあって自分の体が求めるもとを自然と取り入れるのは、野生動物であった記憶がまだ残っているといううれしいお知らせです。

漢方は動物たちが体の状態にあわせて取り入れているものを観察して得た知識が基盤になっています。犬がそうした行動をとるのは当たり前のことなのでしょうが、長らく自然から隔離されていた動物としての犬が自然の力を利用する姿を見ると、本当にうれしくなります。

山でさるのこしかけを見つけた、という飼い主さんの言葉が耳に残りました。

早速、七山でもさるのこしかけ探しをしてみました。なんとたくさんあります。

それがさるのこしかけであることに、今まで全く気がつきませんでした。

わたしたち人間はというより、文明人は知識としてしか必要なものを得ることができなくなってしまい、動物としてはずい分と能力を落としたものだなと改めて思います。

何かを得れば何かを失うのか、それがバランスなのかもしれません。

ここにさるのこしかけがあるという話題から、さるのこしかけは買うと高いという話題へと移ってしまいます。

なんでも対価になってしまうのも、私たち文明人の脳の偏りなのかもしれません。

そんな気持ちにならない犬の世界がいいなと思ってしまうのはわたしだけでしょうか。